- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- 2023年度の年金額は、なぜ目減り?-シリーズ 年金問題のタテとヨコ:ザックリつかんでスッキリ整理!?

2023年度の年金額は、なぜ目減り?-シリーズ 年金問題のタテとヨコ:ザックリつかんでスッキリ整理!?

保険研究部 主席研究員・年金総合リサーチセンター 公的年金調査部長 兼任 中嶋 邦夫

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

はじめに

1 本稿では、後述する本来の年金額の改定率(物価や賃金の伸び率)と実際の改定率の差(調整率分)を「目減り」とする。

1 ―― 目減りの仕組み:物価や賃金の伸び率から「調整率」を控除

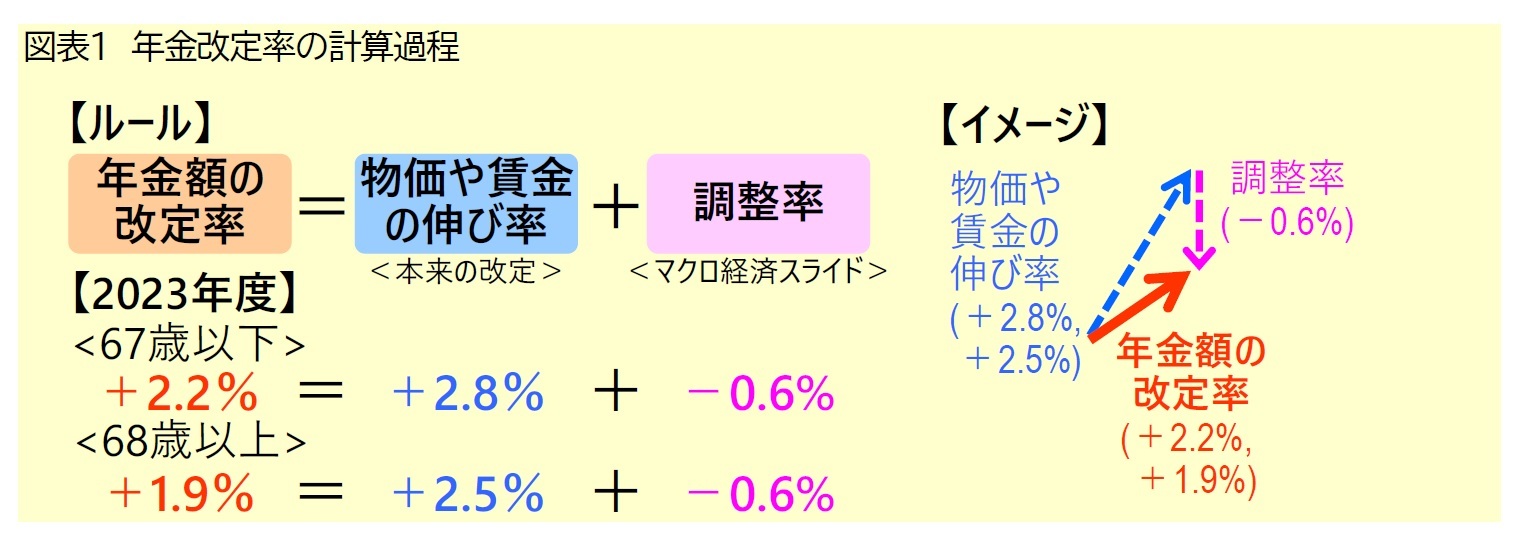

現在の年金額の改定(毎年度の見直し)は、2つの要素から構成されている。1つは、物価や賃金の変化に応じて年金額の価値を維持するという、年金額改定の本来的な意義の部分である。しかし、現在は、本来の改定率である物価や賃金の伸び率から、いわゆるマクロ経済スライドの調整率を差し引いたものが、最終的な改定率になる。

2023年度の改定では、本来の改定率は2022年の物価上昇を反映して67歳以下が+2.8%、68歳以上が+2.5%となったが2、ここから調整率の-0.6%が差し引かれて前述した改定率となる(図表1)。つまり、調整率の分だけ年金額の価値が下がる、すなわち目減りすることになる。

2 本来の改定率が67歳以下と68歳以上で異なる理由は、拙稿「2022年度の年金額は0.4%減額、2023年度は増額だが目減りの見込み (前編)年金額改定ルールの経緯や意義」を参照。

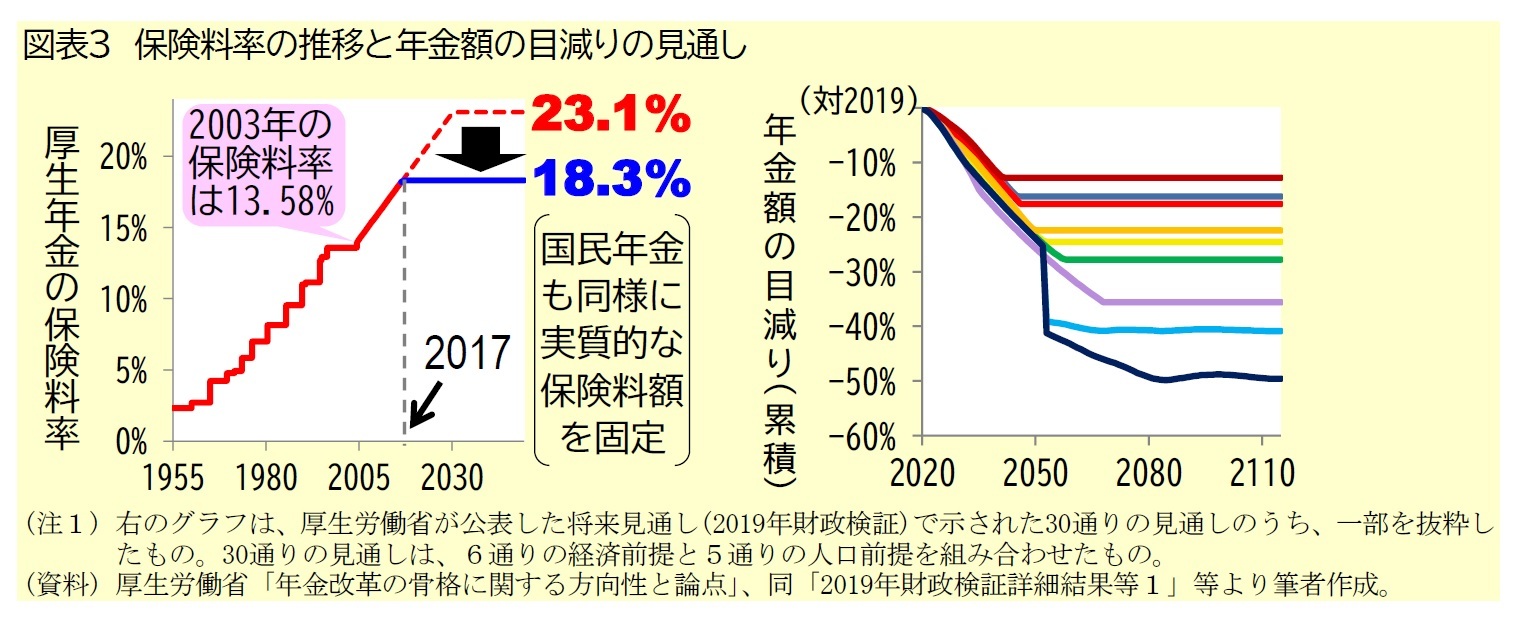

2 ―― 目減りの背景:少子化・長寿化と保険料の引上げ停止

3 ―― 目減りの効果:年金財政の健全化と世代間不公平の改善

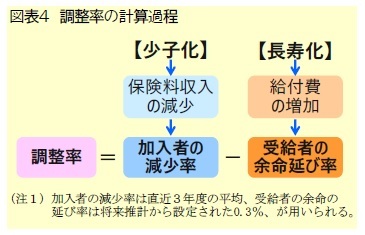

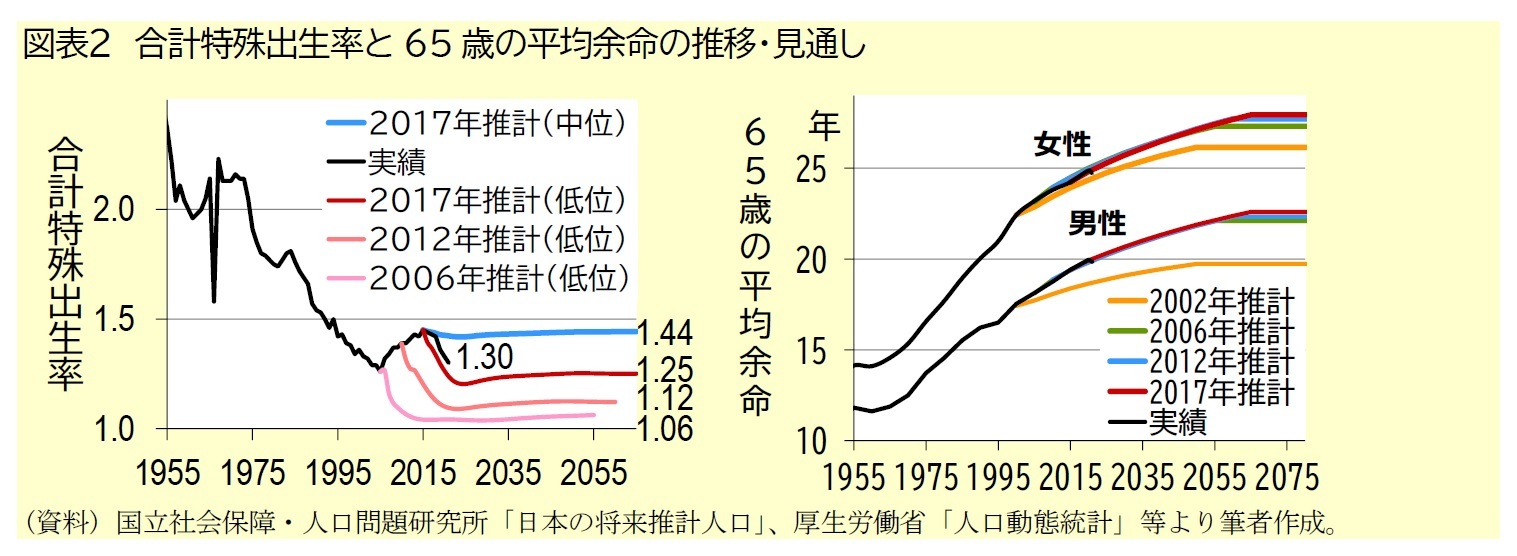

前述したように、年金額の目減りは、本来の改定率である物価や賃金の伸び率から、少子化や長寿化の影響を吸収するための調整率(いわゆるマクロ経済スライドの調整率)を差し引くことで生じる。この調整率は、公的年金加入者の減少率から受給者の余命の延び率を引いた値になっており、これによって年金財政の健全化が進む仕組みとなっている3。

この仕組みで年金財政の健全化が進む理由は、次のように整理できる(図表4)。少子化が進むと保険料を払う人数が減るため、年金財政にとっては保険料収入の減少要因となる。また、長寿化が進むと高齢者の人数が増えるため、支出である給付費の増加要因となる。ここで、収入の減少要因と費用の増加要因を調整率に組み込めば、毎年度の年金額の見直し、つまり単価の調整の中で少子化や長寿化という人数の変化の影響を吸収する形になり、年金財政の健全化が進みやすくなる。

この仕組みで年金財政の健全化が進む理由は、次のように整理できる(図表4)。少子化が進むと保険料を払う人数が減るため、年金財政にとっては保険料収入の減少要因となる。また、長寿化が進むと高齢者の人数が増えるため、支出である給付費の増加要因となる。ここで、収入の減少要因と費用の増加要因を調整率に組み込めば、毎年度の年金額の見直し、つまり単価の調整の中で少子化や長寿化という人数の変化の影響を吸収する形になり、年金財政の健全化が進みやすくなる。

3 調整率の適用には特例が設けられており、原則どおりに適用すると調整後の改定率がマイナスになる場合と本来の改定率がマイナスの場合には、原則どおりに適用される場合よりも年金財政の健全化が遅れる。詳細は、拙稿「2022年度の年金額は0.4%減額、2023年度は増額だが目減りの見込み (前編)年金額改定ルールの経緯や意義」を参照。

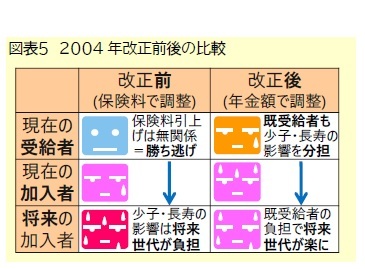

2|効果2:世代間不公平の改善

2|効果2:世代間不公平の改善年金額の目減りには、世代間の不公平を改善する効果もある。2004年改正前の制度は、基本的に、少子化や長寿化が進むと将来の保険料を引き上げる仕組みであった。既に年金を受け取っている世代は保険料を払わないため、将来の保険料が引き上げられることになっても影響を受けない。いわば勝ち逃げのような状態になるため、その分を将来の加入者が高い保険料として負担する、という構造になっていた。

しかし、2004年改正後の仕組みでは、既に年金を受け取っている世代も本来の改定率から調整率が差し引かれる形で少子化や長寿化の影響を負担する。過去の低廉な保険料や段階的な保険料の引上げで生じた世代間の不公平が完全に解消されるわけではないが、改正前の制度と比べれば不公平が改善する仕組みになっている。

4 ―― 目減りの影響:年金受給世帯が相対的貧困になる可能性が上昇

絶対的貧困が最低限の生存の維持が困難な状態を指すのに対して、相対的貧困は社会の大多数よりも貧しい状態を指す。具体的には、等価可処分所得(世帯の可処分所得を世帯員数の平方根の割った値)が全体の中央値の半額を下回る世帯を指すことが多い。可処分所得の全体の中央値は現役世代の賃金の伸びにある程度連動すると考えられるため、目減りによって年金額の伸びが現役世代の賃金の伸びを下回ると、年金受給世帯が相対的貧困になる可能性が高まる。

5 ―― 総括:年金額の改定を機に、現役世代と高齢世代の相互理解を期待

現役世代は、高齢世代が物価や賃金の伸びを下回る年金の伸びを受け入れることで将来の年金額の目減りが抑えられることに、思いをはせる必要があるだろう。一方で高齢世代は、年金額の目減りがなければ少子化や長寿化の影響を将来世代に負担させる形になり、世代間の不公平が拡大することを理解する必要があるだろう。

年金額の改定を機に、現役世代と高齢世代の相互理解が進むことを期待したい。

(2023年01月24日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 2022年度の年金額は0.4%減額、2023年度は増額だが目減りの見込み-(前編)年金額改定ルールの経緯や意義

- 2023年度の年金額(確定値)は、67歳までは2.2%増、68歳からは1.9%増だが、実質的には目減り-年金額改定の仕組み・確定値・注目ポイント

- 物価高なのに、なぜ年金減額?-シリーズ 年金問題のタテとヨコ:ザックリつかんでスッキリ整理!?

- 年金減額が なぜこんなに話題に?-シリーズ 年金問題のタテとヨコ:ザックリつかんでスッキリ整理!?

- 国民年金納付5年延長でも、無収入なら免除の可能性-シリーズ 年金問題のタテとヨコ ザックリつかんでスッキリ整理!?:基礎年金拠出期間5年延長案の背景・内容・影響・論点

03-3512-1859

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を | 中嶋 邦夫 | 研究員の眼 |

| 2025/10/14 | 厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/03 | 成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 | 中嶋 邦夫 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2023年度の年金額は、なぜ目減り?-シリーズ 年金問題のタテとヨコ:ザックリつかんでスッキリ整理!?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2023年度の年金額は、なぜ目減り?-シリーズ 年金問題のタテとヨコ:ザックリつかんでスッキリ整理!?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!