- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 世界経済 >

- 景気と物価のトレードオフ-23年も注目されるインフレ動向

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

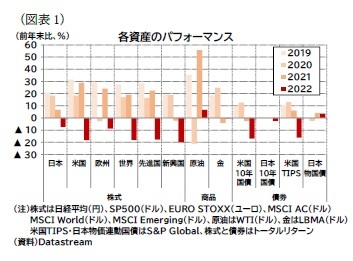

22年は、ロシアのウクライナ侵攻という地政学リスクが顕在化し、これが資源価格の高騰を招いたが、インフレが高進した要因は他にもある。コロナ禍で需給バランスが崩れたことは物価上昇の引き金となった。巣ごもり消費でモノ需要が高まる一方、コロナ感染による活動制限や労働者の求職意向の変化で供給力は低下した1。また、21年2月にはサマーズ元米財務長官が大規模な景気刺激策がインフレを招くと指摘している(ただし、当時は景気刺激策によるインフレ懸念はコンセンサスではなく、異端と見られていた。現在では、コロナ禍の財政出動は過剰貯蓄の一因となり、インフレの持続性に寄与していると見られている)。

「…主要国では,物価上昇率が次第に高まっていった。」

「この背景には第1には,世界的な過剰流動性の下でインフレ期待が高進してきたことがある。」

「背景の第2は,…生産資源の需給が逼迫してきたことである。すなわち,…石油その他多くの一時産品の価格は…大幅に上昇した。」

「また,主要国では労働需給も逼迫し,賃金上昇率も期を追って高いものとなっていった。」

「現実の一次産品価格の上昇や賃金の上昇は,それ自体,現実の物価上昇の要因となったほか,人々のインフレ期待を一層高進させる効果も持っていたと考えられる。」

「また,このようなインフレ期待の上昇は逆に,一次産品価格や賃金の上昇をもたらすという効果もあり,物価と賃金が累積的に上昇するような状況となった。」

現在、中銀が物価抑制へのタカ派姿勢を堅持しているのも、引用内にある「インフレ期待」の上昇や「賃金上昇」を背景に高インフレが持続化し、当時のような「物価と賃金が累積的に上昇するような状況」(いわゆる物価と賃金のスパイラル的上昇)を避けるためと言える。

では、当時の高インフレは、その後、どのような動向を辿ったのだろうか。同じ報告書には、以下のような記載がある(先と同様、下線は筆者、一部省略し「…」として記載)。

「81~82年以降,主要国の物価上昇率は,前述の厳しい金融引締め政策や,不況及びそれに伴う失業率の上昇を通じて大きく低下した」

「この結果,60年代後半以降,主要国の経済を根深く蝕みインフレの自己増殖の原因ともなっていたインフレ期待-賃金と物価のスパイラル的上昇現象-も鎮静化し,ディスインフレの定着に大きな役割を果たした。」

「逆スパイラル現象が発生したのは,賃金と物価の間の関係だけではない。主要先進諸国についてみれば,一次産品価格を中心とする輸入物価と一般物価水準の間についても,… 一方の下落が他方の低下を呼び起こす関係が働き,物価と賃金の逆スパイラル現象を強化するように作用した。」

「世界経済は,強力な金融等の引締め政策と不況を発端として,賃金上昇率及び一次産品価格という70年代にはインフレ高進の眼目ともされた要因の下落を通じて,現在の著しい物価の安定を実現したのである。」

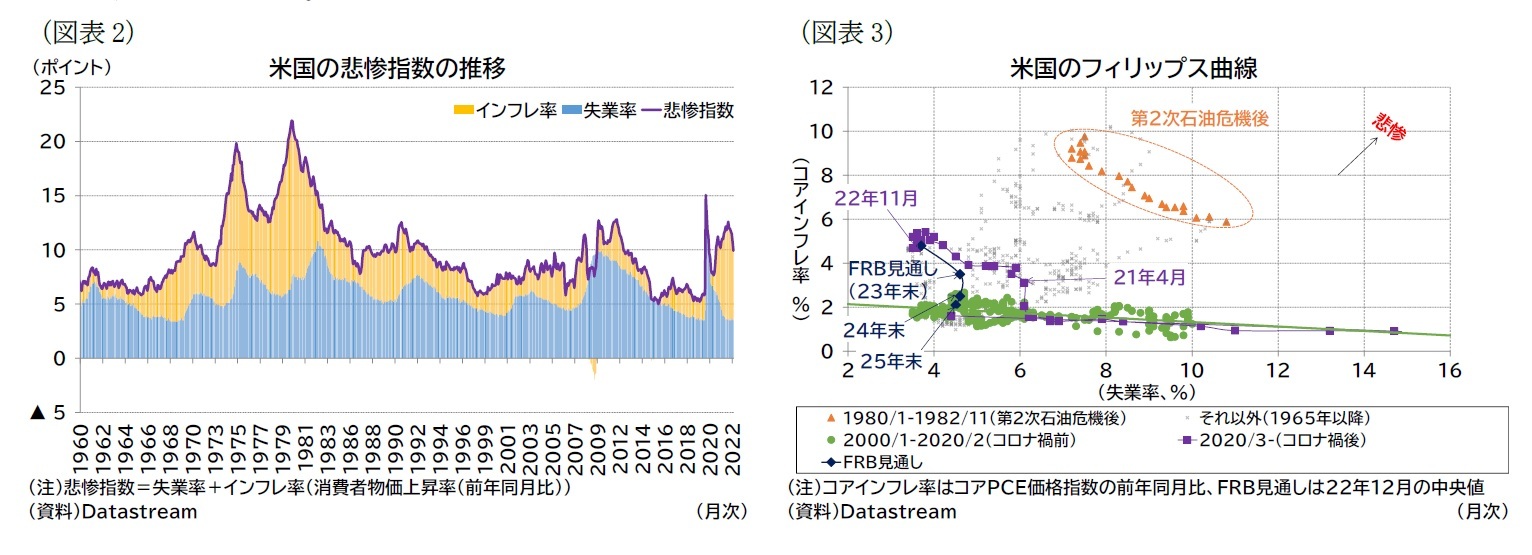

そのため、今後、中銀の金融引き締め行動などが奏功し、インフレ率が低下傾向を辿る場合でも、どれだけ景気とトレードオフが生じるのか、といった点が論点になっている。

中銀は、浅く短い景気後退を経験するものの、現在の失業率とインフレ率のトレードオフは「一時的」だと考えていると思われる。米FRBの12月時点の見通し(中央値)では、コロナ禍前と同じ傾向線上に戻ることをメインシナリオとしている(青色の◆点、ただし明確にコロナ禍前の傾向線まで戻るには2年程度の時間を要するとされている)。市場は、現時点では中銀よりも早期にインフレ圧力が低下する(そして中銀も利下げに転じる)と見ているようだ。

ただし、世界では人手不足がなかなか解消しない状況が続いている。コロナ禍を経て働き方や労働者の求職意欲なども変化している。失業率(景気)と物価のトレードオフがコロナ禍以降で変化している(しつつある)可能性もある。景気が底堅い状況では物価が(目標とする2%まで)低下しない、あるいはインフレ抑制を実現しようとすれば、深い景気後退(高い失業率)を余儀なくされる、といったことも考えられる。こうした状況もリスクシナリオとして視野に入れておく必要があるだろう。中銀や市場が予想するように、石油危機後のような「(深い)不況」を経験せずに、今回の高インフレを抜け出せるのか、今後の動向が注目される。

1 例えば、高山武士(2021)「長期化するインフレ懸念」『ニッセイ基礎研レター』2021-11-15を参照。当時のインフレ懸念の背景も考察している。

2 経済企画庁「昭和61年 年次世界経済報告 定着するディスインフレと世界経済の新たな課題」(内閣府ウェブサイト、2023年1月16日アクセス)。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2023年01月16日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1818

- 【職歴】

2006年 日本生命保険相互会社入社(資金証券部)

2009年 日本経済研究センターへ派遣

2010年 米国カンファレンスボードへ派遣

2011年 ニッセイ基礎研究所(アジア・新興国経済担当)

2014年 同、米国経済担当

2014年 日本生命保険相互会社(証券管理部)

2020年 ニッセイ基礎研究所

2023年より現職

・SBIR(Small Business Innovation Research)制度に係る内閣府スタートアップ

アドバイザー(2024年4月~)

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

高山 武士のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/15 | IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/15 | 英国雇用関連統計(25年9月)-週平均賃金は前年比5.0%まで再び上昇 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/14 | ロシアの物価状況(25年9月)-低下が続くが、足もとインフレ圧力の強まりも | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | ユーロ圏失業率(2025年8月)-失業率は6.3%で低水準だがやや悪化 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【景気と物価のトレードオフ-23年も注目されるインフレ動向】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

景気と物価のトレードオフ-23年も注目されるインフレ動向のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!