- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者の雇用・就労 >

- 定年後の働き方とこころの健康の関係

定年後の働き方とこころの健康の関係

保険研究部 准主任研究員 岩﨑 敬子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

結果を先取りしてお伝えすれば、本稿の分析結果からは、会社員のこころの健康状態は、定年を迎えると、全体として改善する傾向が示唆された。また、定年を迎えた公務員の間では、定年前と同じ企業・団体に勤務している人に比べて、定年前とは別の企業・団体にフルタイムで勤務している人が、こころの健康が良好な傾向が見られた。そしてこれは、もともと定年前からこころの健康状態が良い公務員が、定年前とは別の企業・団体にフルタイムで勤務しているためである可能性が示唆された。

一方で、定年を迎えた会社員の間では、定年前と同じ企業・団体に勤務している人と比べて、定年後に定年前とは別の企業・団体にフルタイムで勤務している人が、特にこころの健康状態が良いという傾向は見られなかった。しかし、定年を迎える前の会社員の間では、定年後に定年前とは別の企業・団体にフルタイムで勤務を予定している人のこころの健康状態は、定年後に定年前と同じ企業・団体に勤務する予定の人と比べて良くない傾向が見られた。このことは、会社員で現在の職場を変わりたいと思っている人の間では、定年による勤務先の変化が、こころの健康状態改善の機会になっている可能性があることを示唆するかもしれない。

1 人事院 (https://www.jinji.go.jp/shogai-sekkei/teinen-motarasu/1-1.html#:~:text=国家公務員の定年は,退職日になります。2022/10/18アクセス)

2 岩﨑敬子(2022/10/27)基礎研レポート「定年後の働き方と幸福度の関係」

(https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=72800?site=nli)

2――調査概要

3 株式会社クロスマーケティングのモニター会員

4 調査概要の詳細は、以下の基礎研レポート参照:岩﨑敬子(2022/10/18)「定年後の働き方―定年前の予定とのギャップ」(https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=72658?site=nli)

3――定年前後のこころの健康

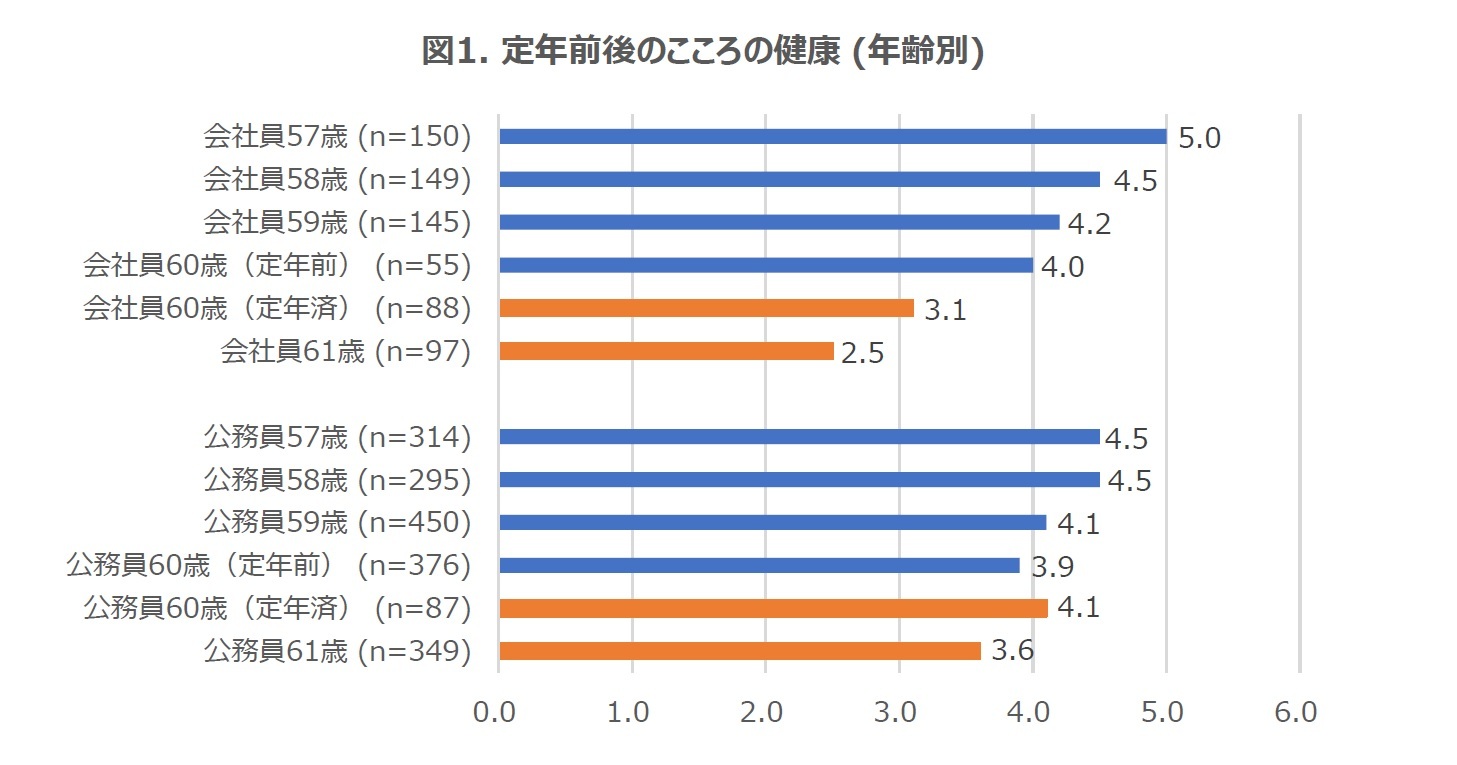

さらに、定年前(57歳~60歳定年前の回答者)と定年後(60歳定年後と61歳の回答者)の回答者それぞれのK6の値の平均値を示したのが、図2である。この図からも、会社員の間では定年前に比べて定年後の回答者のこころの健康状態が良く、公務員の間では大きな違いが見られないことが確認できる。定年後の回答者が、定年前に、定年前の回答者と同じようなこころの健康状態であったと仮定すると、この結果からは、会社員の間では、定年を迎えるとこころの健康状態が改善する可能性が示唆される。

4――定年後の働き方別に見る定年前後のこころの健康

次に、公務員の定年後の働き方の違いによるK6の値の違いに注目する。定年後の公務員については、定年前と同じ企業・団体にフルタイムで勤務する公務員(フルタイム継続勤務公務員)に比べて、定年前とは別の企業・団体にフルタイムで勤務する人(フルタイム転職勤務公務員)と、働いていない人のK6の値が低い(こころの健康状態が良い)傾向が確認される9。この要因を確認するため、定年前の公務員の間での分布を確認すると、定年後に、定年前と同じ企業・団体にフルタイムで勤務する予定の人(フルタイム継続勤務予定公務員)に比べて、定年前とは別の企業・公務員で働く予定の人(フルタイム転職勤務予定公務員)のK6の値が低い(こころの健康状態が良い)10。フルタイム転職勤務公務員の回答者が定年前から現在の働き方を予定しており、定年前には、フルタイム転職勤務予定公務員の回答者と同じ程度のK6の値であったと仮定すると、フルタイム転職勤務公務員のK6が低い(こころの健康状態が良い)のは、もともとそうした働き方を予定する公務員は定年前からK6が低い(こころの健康状態が良い)傾向があるからと考えられる。

一方で、定年前の公務員で定年後に働かない予定の人については、フルタイム継続勤務予定公務員に比べてK6の値が低い(こころの健康状態が良い)傾向は見られない11。そのため、公務員の間で定年後に働かない人は、もともと定年前からK6が低い(こころの健康状態が良い)傾向があったからということでは説明できなさそうだ。では、どのような理由が、考えられるだろうか。定年後の公務員の間で働かない人の幸福度が高い傾向が示された理由に挙げられたように、「時間の余裕」が考えられるかもしれない12。定年後に働かない人は、定年前に比べて時間の余裕が生まれ、そのことが幸福度の向上のみでなく、こころの健康の改善につながっているという可能性が考えられる13。

6 定年後の会社員で「定年前同じ企業・団体にパートタイムで勤務」「定年前とは別の企業・団体にパートタイムで勤務」「働かない」に当てはまる回答者の数はそれぞれ10未満と非常に小さいため分布の掲載を省略している。また、会社員/公務員の定年前定年後のそれぞれで、「その他」の働き方を選択した回答者の分布についても掲載を省略している。

7 別途実施したt検定の結果、会社員で定年を迎えた人の間では、「定年前と同じ企業・団体にフルタイムで勤務」している人のK6の値と「定年後と別の企業・団体にフルタイムで勤務」している人のK6の値の間には統計的に有意な差は認められなかった(有意水準10%)。また、参考資料の表1に掲載した回帰分析の列(2)の結果(被説明変数はK6)からも、「定年前と同じ企業・団体にフルタイムで勤務」している人のK6の値と「定年後と別の企業・団体にフルタイムで勤務」している人のK6の値の間には統計的に有意な差は認められない(有意水準10%)。

8 別途実施したt検定の結果、会社員で定年を迎える前の人の間では、「定年前と同じ企業・団体にフルタイムで勤務」する予定の人のK6の値と「定年後と別の企業・団体にフルタイムで勤務」する予定の人のK6の値の間に統計的に有意な差が認められた(有意水準5%)。また、参考資料の表2に掲載した回帰分析の列(2)の結果(被説明変数はK6)からも、「定年前と同じ企業・団体にフルタイムで勤務」する予定の人のK6の値と「定年後と別の企業・団体にフルタイムで勤務」する予定の人のK6の値の間には統計的に有意な差が確認された(有意水準5%)

9 別途実施したt検定の結果、公務員で定年を迎えた人の間では、「定年前と同じ企業・団体にフルタイムで勤務」している人のK6の値と「定年後と別の企業・団体にフルタイムで勤務」している人のK6の値の間には統計的に有意な差が認められた(有意水準5%)。また、参考資料の表2に掲載した回帰分析の列(2)の結果(被説明変数はK6)からも、「定年前と同じ企業・団体にフルタイムで勤務」している人のK6の値と「定年後と別の企業・団体にフルタイムで勤務」している人のK6の値の間には統計的に有意な差が確認される(有意水準5%)。

一方、公務員で定年を迎えた人の間では、「定年前と同じ企業・団体にフルタイムで勤務」している人のK6の値と「働いていない」人のK6の値の間には、t検定では統計的に有意な差が認められなかった(両側検定でのp値は0.17)。しかし、参考資料の表2に掲載した回帰分析の列(2)の結果(被説明変数はK6)からは、「定年前と同じ企業・団体にフルタイムで勤務」している人のK6の値と「働いていない」人のK6の値の間には有意水準15%で見ると、統計的に有意な差が確認される。

10 別途実施した t検定の結果、公務員で定年を迎える前の人の間では、「定年前と同じ企業・団体にフルタイムで勤務」を予定している人のK6の値と「定年後と別の企業・団体にフルタイムで勤務」を予定している人のK6の値の間に統計的に有意な差が確認された。(有意水準1%)。また、参考資料の表3に掲載した回帰分析の列(2)の結果(被説明変数はK6)からも、「定年前と同じ企業・団体にフルタイムで勤務」する予定の人のK6の値と「定年後と別の企業・団体にフルタイムで勤務」を予定している人のK6の値の間には統計的に有意な差が確認される(有意水準1%)。

11 別途実施したt検定の結果、定年前の公務員の間では、定年後に「定年前と同じ企業・団体にフルタイムで勤務」を予定している人のK6の値と「働かない」予定の人のK6の値の間には統計的に有意な差が認められない(有意水準15%)。また、参考資料の表3に掲載した回帰分析の列(2)の結果(被説明変数はK6)からも、「定年前と同じ企業・団体にフルタイムで勤務」を予定している人のK6の値と「働かない」予定の人のK6の値の間には統計的に有意な差は確認されていない(有意水準15%)。

12 岩﨑敬子(2022/10/27)基礎研レポート「定年後の働き方と幸福度の関係」

(https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=72800?site=nli)

13 参考資料の表2に掲載した回帰分析の列(2)の結果(被説明変数はK6)では「働いていない人」のダミー変数の係数が負で有意(有意水準15%)である一方で、時間の余裕の変数を追加した列(5)の推計では、時間の余裕の変数は負で有意であるが、「働いていない人」のダミー変数の係数が有意でない。この結果からも、定年を迎えるまで公務員で、定年後に働いていない人は、時間的な余裕が生まれることを通して、こころの傾向が高まった可能性が確認できる。

(2022年11月04日「基礎研レポート」)

03-3512-1882

- 【職歴】

2010年 株式会社 三井住友銀行

2015年 独立行政法人日本学術振興会 特別研究員

2018年 ニッセイ基礎研究所 研究員

2021年7月より現職

【加入団体等】

日本経済学会、行動経済学会、人間の安全保障学会

博士(国際貢献、東京大学)

2022年 東北学院大学非常勤講師

2020年 茨城大学非常勤講師

岩﨑 敬子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/06/30 | マスク着用の子どもへの影響-コロナ禍の研究を経て分かっていること/いないこと | 岩﨑 敬子 | 基礎研レポート |

| 2025/06/26 | マスク着用のコミュニケーションへの影響(2)-コロナ禍の研究を経て分かっていること/いないこと | 岩﨑 敬子 | 基礎研レター |

| 2025/06/23 | マスク着用のコミュニケーションへの影響(1)-コロナ禍の研究を経て分かっていること/いないこと | 岩﨑 敬子 | 基礎研レター |

| 2025/06/19 | マスク着用のメンタルヘルスへの影響(2)-コロナ禍の研究を経て分かっていること/いないこと | 岩﨑 敬子 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年09月16日

今週のレポート・コラムまとめ【9/9-9/12発行分】 -

2025年09月12日

ECB政策理事会-2会合連続で全会一致の据え置き決定 -

2025年09月12日

欧州経済見通し-関税合意後も不確実性が残る状況は続く -

2025年09月12日

「イマーシブ」の消費文化論-今日もまたエンタメの話でも。(第7話) -

2025年09月12日

グローバル株式市場動向(2025年8月)-米国の利下げ期待から堅調な推移

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【定年後の働き方とこころの健康の関係】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

定年後の働き方とこころの健康の関係のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!