- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 健康・ヘルスケア >

- “プレコンセプションケア”とは? (3)-日本では成育医療等基本方針で初明記、不妊症・妊娠間隔の視点を-

“プレコンセプションケア”とは? (3)-日本では成育医療等基本方針で初明記、不妊症・妊娠間隔の視点を-

生活研究部 研究員・ジェロントロジー推進室・ヘルスケアリサーチセンター 兼任 乾 愛

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

一般的に、このプレコンセプションケアとは「妊娠前の健康管理」という意味を持ち、妊娠前の女性やカップルに医学的・行動学的・社会学的な保健介入を行うことを目的に提唱されているものである。

このプレコンセプションケアについて、諸外国の提唱内容の特徴を探ると、CDCは、米国における10歳代の意図しない妊娠率や早産率・乳幼児死亡率などの周産期課題から、子どもを産むことができる生殖年齢にある男女の健康を守るためにプレコンセプションケアを提唱した経緯が明らかとなった3。

また、WHOは、発展途上国での性感染症の罹患率や先進国での薬物乱用や対人暴力など将来の健康に影響を及ぼす健康リスク要因が生じている実態を受けて、生涯の健康に影響を与える思春期時期から適切な保健介入をすることを目的に提唱されていたことが明らかとなった4。

一方で、日本では、これらCDCやWHOの提唱経緯とは少し異なる背景が伺える。

本稿では日本がどのような周産期課題や健康リスク要因の実態をたどり、成育医療等基本方針で明記されるに至ったのか、比較しながら検証してきたい。

尚、本レターは、全レター3回のうちの第3回であり、CDCやWHOの提唱経緯と比較しながら、日本のプレコンセプションケア提唱の意義を明らかにするものである。

1 成育基本法 条文 https://www.mhlw.go.jp/content/11908000/000689456.pdf

2 厚生労働省 成育医療等協議会 参考資料2「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針について」https://www.mhlw.go.jp/content/000735844.pdf

3 乾 愛 基礎研レター「プレコンセプションケアとは?(1)」2022年10月17日

4 乾 愛 基礎研レター「プレコンセプションケアとは?(2)」2022年10月24日

2――日本では、成育医療等基本方針に“プレコンセプションケア”が明記

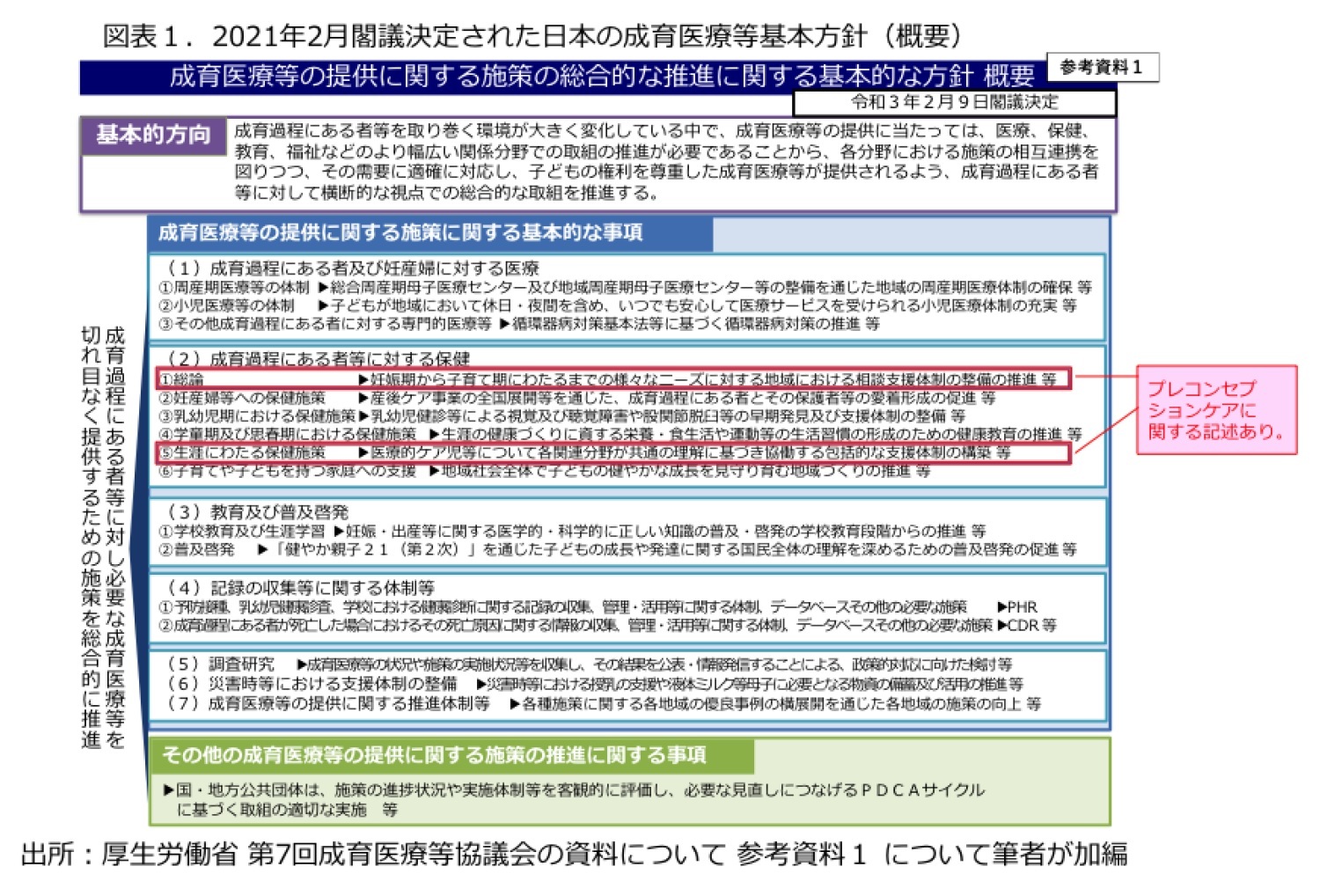

この成育医療等基本方針の「2.成育過程にある者等に対する保健」の中で、安心安全で健やかな妊娠・出産、産後の健康管理を支援するための支援体制の構築や、将来の妊娠のための健康管理に関する情報提供を推進するなど、プレコンセプションケアに関する体制整備を図ることが明記された。

特に、日本においてプレコンセプションケアを推進する理由として、「若年女性の痩せによる骨量減少」や「低出生体重児出産のリスク」などが関連していることがあわせて明記されている。

これらの内容をみると、プレコンセプションケアを提唱するに至る背景には、項目は違うものの、周産期課題をあげていた米国の提唱内容に類似している。しかし、日本ではCDCやWHOの様に生殖可能年齢の男女や思春期時期を対象とするなど、具体的な時期(妊娠前)への介入意向はみられず、妊娠期から子育て期を通して、全体的なライフコースへ関わりを持つことが示唆されているのが特徴的であると言える。

では、日本において、プレコンセプションケアを推進するに至った周産期データについて、「低出生体重児」、「若年女性の骨量減少」、それからWHOが妊娠転機のリスク要因としてあげていた「不妊症」及び「短い妊娠間隔」の4項目から読み解いていこう。

3――日本の“プレコンセプションケア”提唱に至る健康課題

まず、骨量(骨塩量)とは、骨の丈夫さを表す指標であり、女性では閉経に伴うホルモン(エストロゲン)の減少で骨量が少なくなり、いわゆる「骨粗しょう症」といわれる状態となる5。

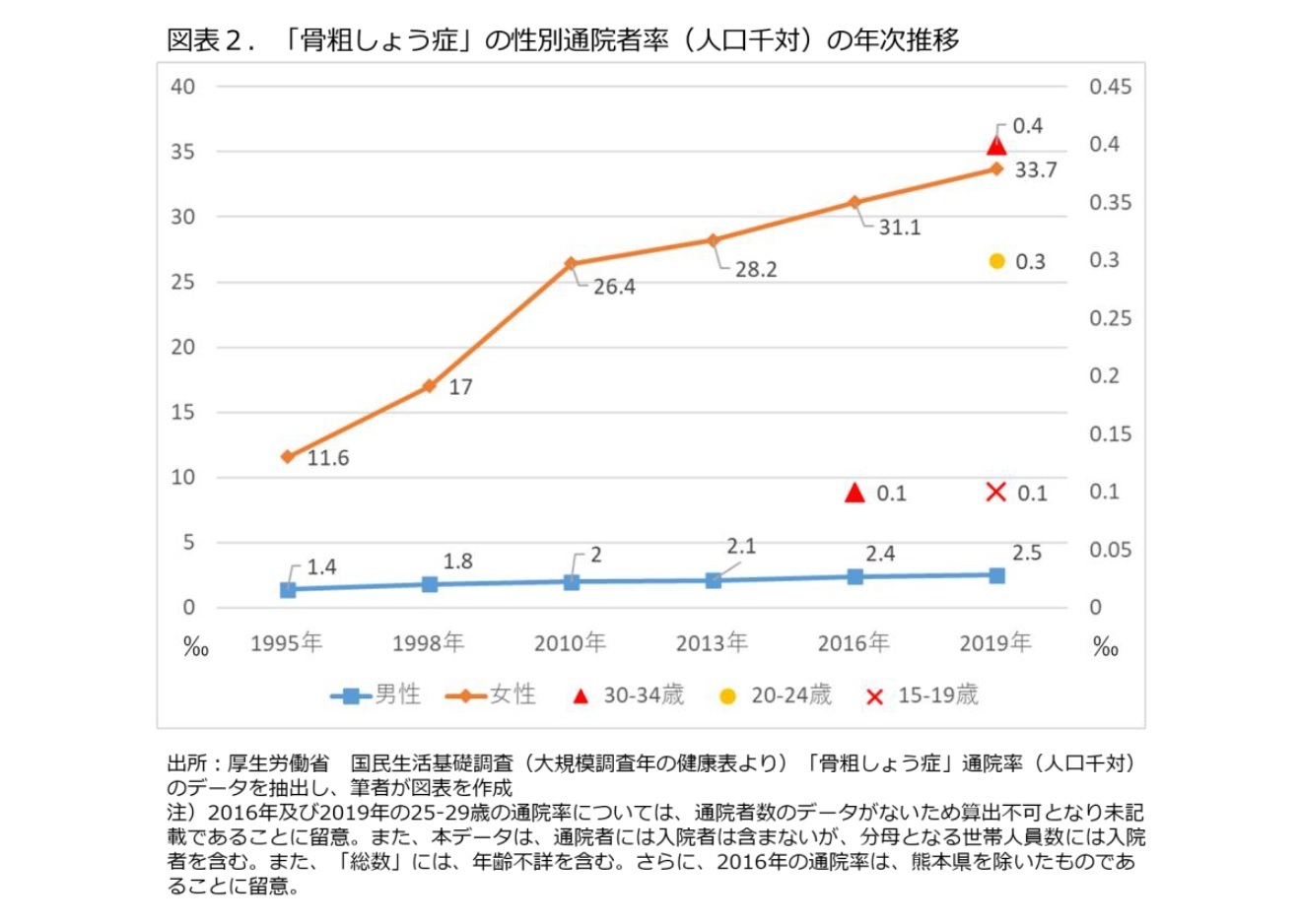

国民生活基礎調査(大規模調査年健康表)の「骨粗しょう症」の女性の通院者率(人口千対)をみると、1995年に11.6‰、その後増加の一途を辿り、2019年には33.7‰と、この24年間で22.1‰ptも増加している。

骨粗しょう症の通院率を年齢階級別にみると、1995年から一貫して、75歳以上の女性が上位5位以内に入っており、閉経後のホルモン減少の影響を受けた高齢女性に特徴的な疾患ということが分かる。

しかし、 2016年には、30歳から34歳において骨粗しょう症の通院率が0.1‰(1万人に1人)であったものが、2019年には0.4‰(1万人に4人)へと増加している。

同様に、2016年には通院率0‰であった15歳から19歳及び20歳から24歳の年齢階級において、2019年にはそれぞれ0.1‰と0.3‰へ増加している。本来であれば、ホルモン量が安定し骨量も十分である15-34歳の年齢階級において、骨粗しょう症患者の発生が目立つのである。

骨量減少が進むと、姿勢の歪みにより日常生活に影響を及ぼし、骨折しやすくなることから、将来的に要介護等のリスクが高くなることが知られている6。若年期から骨粗しょう症が進むと、高齢者にならずとも骨折や生活の質の低下につながり、生活に支障を来すなどの影響を及ぼすことが懸念される。

5 日本整形外科学会「骨粗しょう症」https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/osteoporosis.html

6 山内 広世ら(2018)「骨粗鬆症検診の現状 骨粗鬆症性骨折、要介護との関係」

日本骨粗鬆症学会雑誌4巻4号 P513-522(2018.11)

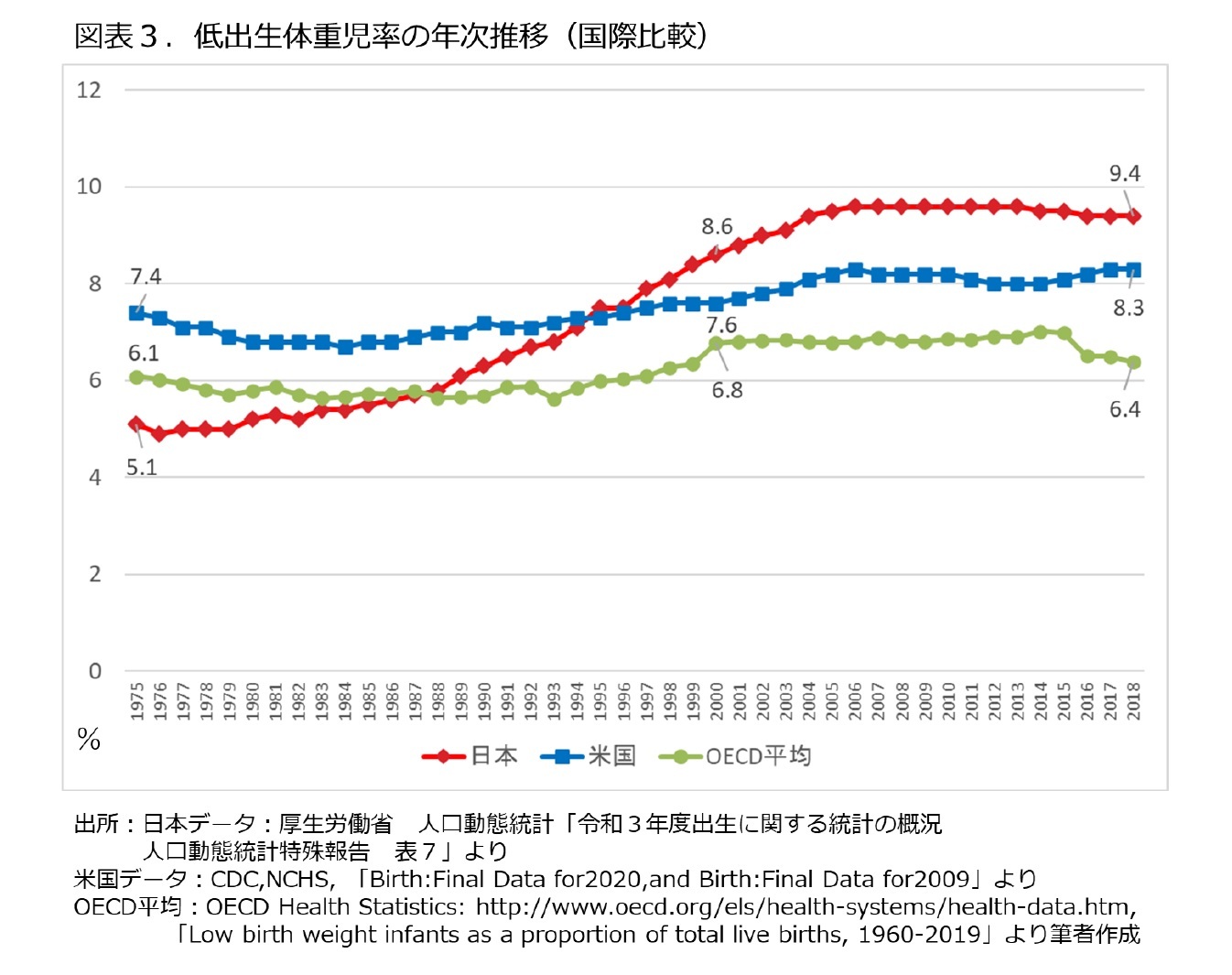

次に、低出生体重児率について、国際比較をするため、日本・米国・OECD平均の各データを図表3へ示した。1975年の日本の低出生体重児率は5.1‰と、米国およびOECD平均よりも低い結果であったが、徐々に上昇し、1988年にはOECD平均よりも高くなり、1995年には米国を逆転している。さらに、2006年9.6%に達し、直近データとなる2018年には9.4%と、米国、OECD平均を上回る水準となっている。

この要因について、環境省のエコチル調査において、妊娠初期から中期までの母体の体重増加が認められない、もしくは増加体重が2㎏未満であると、低出生体重児との関連性が認められる結果が示されており、7奇しくも日本では母体の体格に関係なく一律に妊娠期の体重増加制限を課していたことが、子どもの出生体重や将来的な体格を制限し、日本における低出生体重児率の増加につながる要因となっていたことが判明している。

7 環境省エコチル調査「Gestational body weight gain and risk of low birth weight or macrosomia in

women of Japan: a nationwide cohort study」 International Journal Obesity 2021.

https://www.env.go.jp/chemi/ceh/results/material/main_207.pdf

4――日本の“プレコンセプションケア”に必要なもう2つの視点

また、「子どもが欲しい」を叶えるためには、将来子どもを希望するか否か考える段階よりも前の、学童期や義務教育期間中に、適切な健康管理をする必要がある。早期からの適切な健康管理は、不妊症につながるリスクを低減させ、子どもを持つことを選択しない場合にも、長期的に暴露されるホルモンによる乳がんリスクに備えるなどの行動がとれるようになるのである。

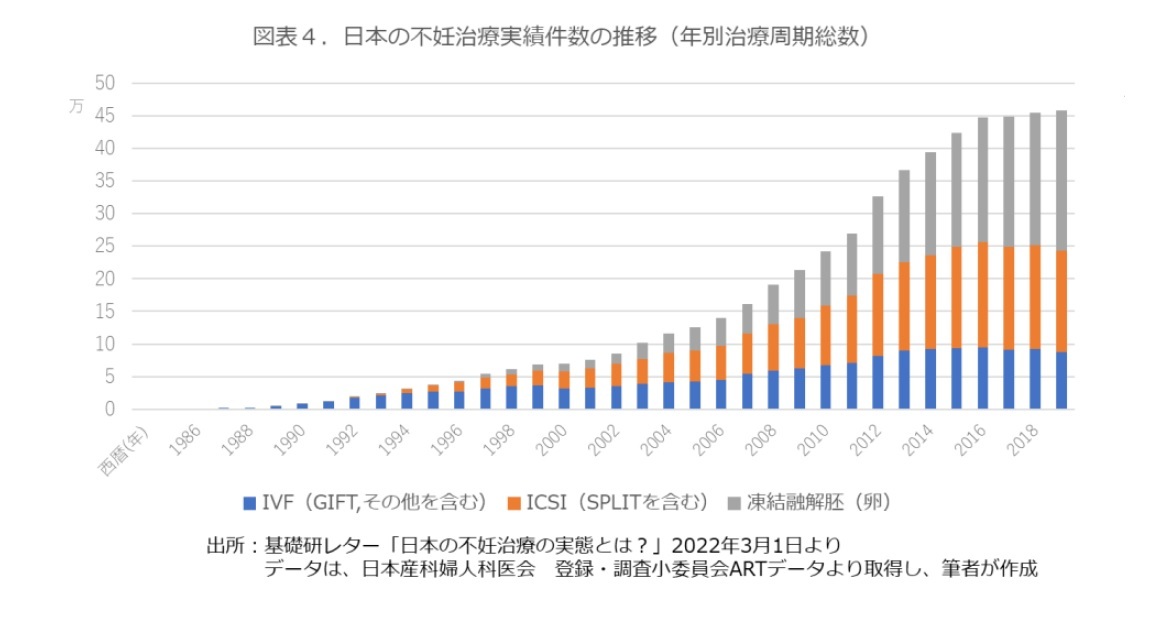

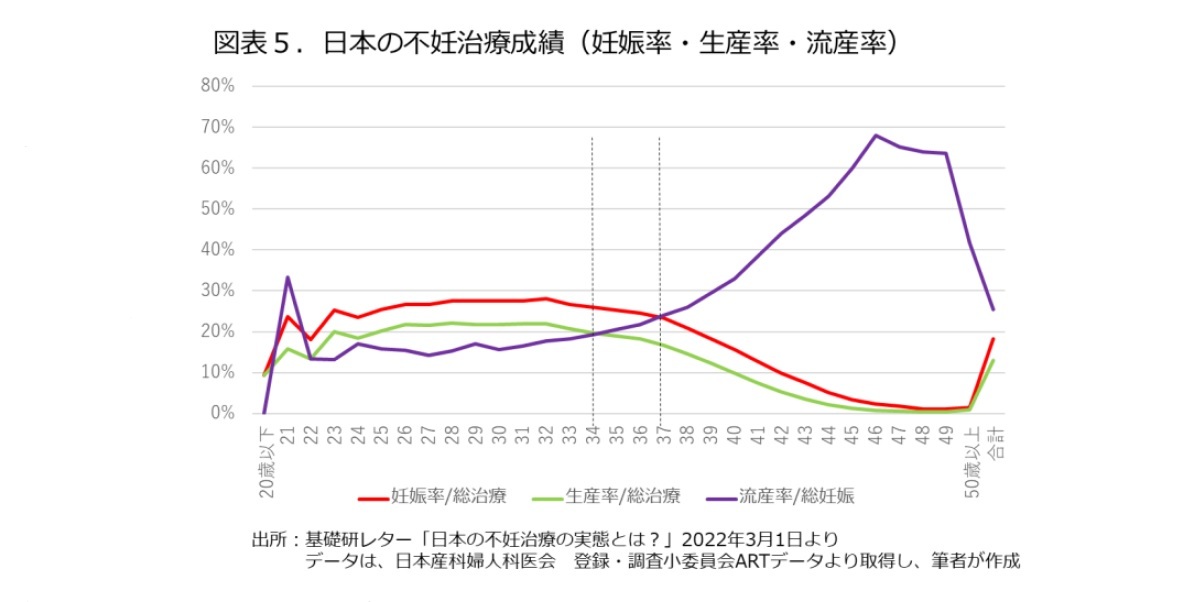

つまり、不妊治療に関する支援体制の整備、社会的な制度の導入に加えて、妊娠前からの適切な健康管理(プレコンセプションケア)を実施する必要性が日本にはあると言えるだろう。

8 乾愛 基礎研レター「日本の不妊治療の現状とは?」https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=70374?site=nli

次に、筆者が学術研究として取り組んできた短い妊娠間隔のリスクについても触れておきたい。妊娠間隔とは、上の子どもの妊娠が終了した日(出産日)から次の子どもを妊娠した日までの期間のことを示すが9、WHOのガイドラインでは、「カップルは、産後から24か月、流産から6か月を空けて次の妊娠をすることが望ましい」と示されており10、諸外国でも18か月から36か月程度空けての妊娠が推奨されている。

妊娠間隔が短くなると、早産や低出生体重児、新生児死亡や乳幼児死亡の発生リスクが高くなる。加えて妊娠高血圧症候群や周産期感染症など母子ともにリスクにさらされることが報告されている11,12,13。

筆者が2017年に調査した結果では14、きょうだい児がいる世帯において、妊娠間隔12か月未満は5.1%、妊娠間隔12か月以上24か月未満が16.6%、妊娠間隔24カ月以上が28.3%、きょうだい児無しが49.9%であった。妊娠間隔が24か月未満である割合は、全体の21.7%、きょうだい児がいる世帯に限ると、43.4%を占めることが明らかとなっている。

分析の結果、若年層では無計画な妊娠が増え、40歳以上では,妊孕性の限界を感じて計画的に次子を望んでいることが要因のひとつとして判明している。

日本では、今後、晩婚化・晩産化が加速すると次子との妊娠間隔も短くなることが推察されるため、妊娠前の健康管理の視点として、健康に影響を与える家族計画について教育する機会を確保する必要性を筆者は感じる。

9 妊娠間隔と出産間隔は異なることに留意。尚、流産や死産において妊娠の継続が終了した日についても、妊娠が終了した日に加えている。

10 WHO(2009), “Infant and young child feeding : model chapter for textbooks for medical students and allied health professionals.” https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44117/9789241597494_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

11 DeFranco EA, Ehrlich S, Muglia LJ. In‰uence of interpregnancy interval on birth timing. Int J Obstet Gynaecol 2014; 121: 1633-1640.

12 Conde-Abanline US, Rosas-Bermudez A, KafuryGoeta AC. Birth spacing and risk adverse perinatal outcomes: a meta-analysis. JAMA 2006; 295: 1809-1823.

13 Shipp TD, Zelop CM, Repke JT, et al. Interdelivery interval and risk of symptomatic uterine ruputure. Obset Gynecol 2001; 97: 175-177.

14 乾 愛、横山美江(2019)「妊娠間隔12か月未満における母親の育児負担感に関する研究」日本公衆衛生雑誌第66巻第10号P638-648.https://www.jsph.jp/docs/magazine/2019/10/66-10_638.pdf

5――まとめ

日本ではあくまでも、(少子化対策の一環として、妊娠することを期待して)妊娠期の健康管理に重きを置いているように伺えるが、女性の痩せが無排卵などの不妊症のリスクにつながることや低出生体重児の増加などで生涯の健康に影響を与える実態があること、また、不妊治療件数の増加や妊娠年齢の後ろ倒しにより短い妊娠間隔が誘発されることを鑑みると、やはり、諸外国と同様、それよりも早い段階である学童期において、プレコンセプションケアを展開していく意義(必要)が日本にはあるのではないかと考える。

(2022年10月31日「基礎研レター」)

03-3512-1847

- 【職歴】

2012年 東大阪市入庁(保健師)

2018年 大阪市立大学大学院 看護学研究科 公衆衛生看護学専攻 前期博士課程修了(看護学修士)

2019年 ニッセイ基礎研究所 入社

・大阪市立大学(現:大阪公立大学)研究員(2019年~)

・東京医科歯科大学(現:東京科学大学)非常勤講師(2023年~)

・文京区子ども子育て会議委員(2024年~)

【資格】

看護師・保健師・養護教諭一種・第一種衛生管理者

【加入団体等】

日本公衆衛生学会・日本公衆衛生看護学会・日本疫学会

乾 愛のレポート

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【“プレコンセプションケア”とは? (3)-日本では成育医療等基本方針で初明記、不妊症・妊娠間隔の視点を-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

“プレコンセプションケア”とは? (3)-日本では成育医療等基本方針で初明記、不妊症・妊娠間隔の視点を-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!