- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 米国経済の見通し-メインシナリオは景気後退回避も、FRBによる金融引き締めから高まる景気後退リスク

2022年09月09日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

(設備投資)需要低下や金利上昇から設備投資の伸びは鈍化

実質GDPにおける22年4-6月期の設備投資は前期比年率横這い(前期:+10.0%)と前期から大幅に伸びが鈍化した。建設投資の落ち込みが続いているほか、設備機器投資が減少に転じたことが大きい。一方、設備投資の先行指標であるコア資本財受注(3ヵ月移動平均、3ヵ月前比)は22年7月が+7.7%と22年6月の+6.9%から小幅ながら伸びが加速しており、FRBによる金融引き締めによっても、足元で設備投資の拡大が持続している可能性を示唆している(図表13)。

一方、ISM企業景況感は製造業指数が21年3月の63.7をピークに大幅に低下しているものの、22年8月は52.8と低下予想に反して前月から横這いとなった(図表14)。内訳をみると生産指数が6月から2ヵ月連続で低下した一方、新規受注指数が2ヵ月ぶりに上昇した。雇用指数も54.2と4ヵ月ぶりに50を上回るなど改善を示した。また、供給制約に関連する入荷遅延指数は55.1と4月の67.2から、仕入れ価格指数が52.5と3月の87.1から低下基調が持続しており、足元で供給制約の解消や物価上昇圧力の低下が示唆されている。

非製造業指数は21年11月の68.4をピークに大幅に低下しているものの、6月に21年2月(55.9)以来となる55.3まで低下した後、8月は56.9と小幅ながらも2ヵ月連続で上昇した。事業活動が60.9と5月の54.5から3ヵ月連続、新規受注指数も61.8と6月の55.6から2ヵ月連続で上昇した。一方、入荷遅延指数が54.5と6月の61.9から2ヵ月連続、仕入れ価格指数が71.5と4月の84.6から4ヵ月連続で低下するなど、製造業同様に供給制約の解消や物価上昇圧力の低下が示された。

設備投資はエネルギー価格の上昇に伴うシェールなどのエネルギー関連投資の拡大などは見込まれるものの、成長鈍化に伴う需要低下に加え、FRBの金融引き締めに伴う長短金利の上昇による調達コストの増加などから減速は不可避だろう。当研究所は実質GDPにおける設備投資(前年比)が21年の+7.4%から22年が+4.0%、23年が+0.7%へ低下すると予想する。

実質GDPにおける22年4-6月期の設備投資は前期比年率横這い(前期:+10.0%)と前期から大幅に伸びが鈍化した。建設投資の落ち込みが続いているほか、設備機器投資が減少に転じたことが大きい。一方、設備投資の先行指標であるコア資本財受注(3ヵ月移動平均、3ヵ月前比)は22年7月が+7.7%と22年6月の+6.9%から小幅ながら伸びが加速しており、FRBによる金融引き締めによっても、足元で設備投資の拡大が持続している可能性を示唆している(図表13)。

一方、ISM企業景況感は製造業指数が21年3月の63.7をピークに大幅に低下しているものの、22年8月は52.8と低下予想に反して前月から横這いとなった(図表14)。内訳をみると生産指数が6月から2ヵ月連続で低下した一方、新規受注指数が2ヵ月ぶりに上昇した。雇用指数も54.2と4ヵ月ぶりに50を上回るなど改善を示した。また、供給制約に関連する入荷遅延指数は55.1と4月の67.2から、仕入れ価格指数が52.5と3月の87.1から低下基調が持続しており、足元で供給制約の解消や物価上昇圧力の低下が示唆されている。

非製造業指数は21年11月の68.4をピークに大幅に低下しているものの、6月に21年2月(55.9)以来となる55.3まで低下した後、8月は56.9と小幅ながらも2ヵ月連続で上昇した。事業活動が60.9と5月の54.5から3ヵ月連続、新規受注指数も61.8と6月の55.6から2ヵ月連続で上昇した。一方、入荷遅延指数が54.5と6月の61.9から2ヵ月連続、仕入れ価格指数が71.5と4月の84.6から4ヵ月連続で低下するなど、製造業同様に供給制約の解消や物価上昇圧力の低下が示された。

設備投資はエネルギー価格の上昇に伴うシェールなどのエネルギー関連投資の拡大などは見込まれるものの、成長鈍化に伴う需要低下に加え、FRBの金融引き締めに伴う長短金利の上昇による調達コストの増加などから減速は不可避だろう。当研究所は実質GDPにおける設備投資(前年比)が21年の+7.4%から22年が+4.0%、23年が+0.7%へ低下すると予想する。

(住宅投資)住宅ローン金利の上昇から住宅需要は低下

実質GDPにおける住宅投資は、22年4-6月期が前期比年率▲16.2%と3期ぶりのマイナス成長となったほか、マイナス幅は22年4-6月期(▲30.7%)以来の水準となった。住宅市場はこれまでの住宅価格の上昇により住宅取得のハードルが上がっていたが、FRBによる政策金利の大幅な引き上げを受けた住宅ローン金利の大幅上昇により、住宅取得能力の低下を通じて大きな影響を受けた。

住宅着工件数および先行指標である住宅着工許可件数(3ヵ月移動平均、3ヵ月前比、年率)は22年7月の着工件数が▲42.8%(前月:▲14.1%)、許可件数が▲30.5%(前月:▲23.6%)と前月から、さらにマイナス幅を拡大させており、7月以降も住宅市場の悪化に歯止めがかかっていない(図表15)。

また、住宅ローン金利が22年初の3.3%から5.9%と2.6%ポイントの大幅な上昇となる中で、米国抵当銀行協会(MBA)の住宅購入と借り換えを合わせた住宅ローン申請件数は足元で260弱と21年1月下旬の980近辺から大幅に低下し、99年12月以来の水準に急落している(図表16)。

今後も住宅ローン金利の上昇継続が見込まれる中、住宅需要の低下は続こう。当研究所は実質GDPにおける住宅投資(前年比)が21年の+9.2%から22年は▲7.1%、23年も▲4.4%とマイナス成長が続くと予想する。

実質GDPにおける住宅投資は、22年4-6月期が前期比年率▲16.2%と3期ぶりのマイナス成長となったほか、マイナス幅は22年4-6月期(▲30.7%)以来の水準となった。住宅市場はこれまでの住宅価格の上昇により住宅取得のハードルが上がっていたが、FRBによる政策金利の大幅な引き上げを受けた住宅ローン金利の大幅上昇により、住宅取得能力の低下を通じて大きな影響を受けた。

住宅着工件数および先行指標である住宅着工許可件数(3ヵ月移動平均、3ヵ月前比、年率)は22年7月の着工件数が▲42.8%(前月:▲14.1%)、許可件数が▲30.5%(前月:▲23.6%)と前月から、さらにマイナス幅を拡大させており、7月以降も住宅市場の悪化に歯止めがかかっていない(図表15)。

また、住宅ローン金利が22年初の3.3%から5.9%と2.6%ポイントの大幅な上昇となる中で、米国抵当銀行協会(MBA)の住宅購入と借り換えを合わせた住宅ローン申請件数は足元で260弱と21年1月下旬の980近辺から大幅に低下し、99年12月以来の水準に急落している(図表16)。

今後も住宅ローン金利の上昇継続が見込まれる中、住宅需要の低下は続こう。当研究所は実質GDPにおける住宅投資(前年比)が21年の+9.2%から22年は▲7.1%、23年も▲4.4%とマイナス成長が続くと予想する。

(政府支出)インフレ削減法によるインフレへの影響は限定的

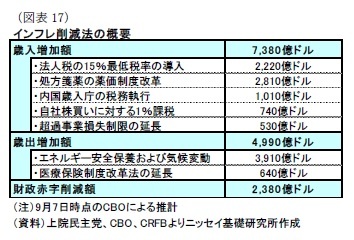

バイデン政権が実現を目指していた、家計支援や教育支援、気候変動などを盛り込んだ歳出規模2.2兆ドルのビルドバックベター法案は21年11月に下院で成立したものの、上院では一部民主党議員の反対によって成立が危ぶまれていた。この状況に対して上院民主党はビルドバックベター法案から歳出面では気候変動対策や医療保険制度改革法の延期、歳入面では法人税の15%最低税率の導入や処方箋薬の薬価制度改革などに絞ったインフレ削減法案で合意。民主党のみの賛成により上下院で可決した後、8月16日にバイデン大統領の署名を経て成立した。インフレ削減法では31年までの今後10年間に歳出を4,990億ドル拡大する一方、歳入を法人税収の増加や薬価引き下げなどの効果によって7,380億ドル削減することで2,380億ドルの財政赤字削減が見込まれている(図表17)。

バイデン政権が実現を目指していた、家計支援や教育支援、気候変動などを盛り込んだ歳出規模2.2兆ドルのビルドバックベター法案は21年11月に下院で成立したものの、上院では一部民主党議員の反対によって成立が危ぶまれていた。この状況に対して上院民主党はビルドバックベター法案から歳出面では気候変動対策や医療保険制度改革法の延期、歳入面では法人税の15%最低税率の導入や処方箋薬の薬価制度改革などに絞ったインフレ削減法案で合意。民主党のみの賛成により上下院で可決した後、8月16日にバイデン大統領の署名を経て成立した。インフレ削減法では31年までの今後10年間に歳出を4,990億ドル拡大する一方、歳入を法人税収の増加や薬価引き下げなどの効果によって7,380億ドル削減することで2,380億ドルの財政赤字削減が見込まれている(図表17)。

同法により、新型コロナで大幅に拡大した財政赤字の削減方針が示されたことは概ね評価されているものの、インフレ抑制が喫緊の政策課題となる中で、同法によるインフレへの影響は限定的とみられている。議会予算局(CBO)による試算3では22年と23年のインフレへの影響が▲0.1%ポイントから+0.1%ポイントであることが示された。

同法により、新型コロナで大幅に拡大した財政赤字の削減方針が示されたことは概ね評価されているものの、インフレ抑制が喫緊の政策課題となる中で、同法によるインフレへの影響は限定的とみられている。議会予算局(CBO)による試算3では22年と23年のインフレへの影響が▲0.1%ポイントから+0.1%ポイントであることが示された。一方、10月1日からの23年度予算審議は大幅に遅れており、夏休み休会明けの議会では予算の期限切れに伴う連邦政府機関の閉鎖を回避するために、暫定予算審議が喫緊の課題となっている。バイデン政権は暫定予算に新型コロナ・サル痘対策およびウクライナへの追加支援、緊急災害対策費として471億ドルを盛り込むことを求めているが、新型コロナ・サル痘対策費などについて野党共和党が反対しており、要求通りの金額が盛り込まれるか予断を許さない状況となっている。もっとも、11月の中間選挙を控える中で与野党ともに連邦政府閉鎖を望んでいないことから、最終的に暫定予算で合意し、政府閉鎖は回避されるとみられる。

当研究所は実質GDPにおける政府支出の予想について21年の前年比+0.5%から22年に▲1.5%とマイナスになった後、23年は+1.0%と小幅ながらプラス成長に転じると予想する。

一方、11月の中間選挙で民主党が下院で敗北しねじれ議会となる場合に、与野党対立から政治の機能不全に陥れば、景気後退した際に機動的な経済対策が策定できずに、景気後退を長引かせるリスクは高まろう。

(貿易)国内需要の低下から輸入の軟調が続く見込み

実質GDPにおける外需の成長率寄与度は22年4-6月期に+1.4%ポイントと8期ぶりにプラスに転じた。輸出入の内訳をみると輸出が前期比年率+17.6%(前期:▲4.8%)と前期から大幅なプラスに転じたほか、輸入が+2.8%(前期:+17.9%)と前期から伸びが鈍化して、輸出入ともに純輸出を拡大させる方向に働いた。

実質GDPにおける外需の成長率寄与度は22年4-6月期に+1.4%ポイントと8期ぶりにプラスに転じた。輸出入の内訳をみると輸出が前期比年率+17.6%(前期:▲4.8%)と前期から大幅なプラスに転じたほか、輸入が+2.8%(前期:+17.9%)と前期から伸びが鈍化して、輸出入ともに純輸出を拡大させる方向に働いた。

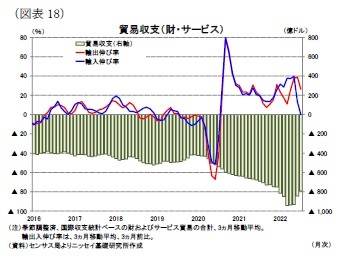

一方、先日発表された22年7月の貿易収支(3ヵ月移動平均)は季節調整済で▲791億ドル(前月:▲845億ドル)の赤字となり、前月から赤字幅が▲54億ドル縮小した(図表18)。輸出入では輸出が+24.9億ドル増加した一方、輸入が▲28.6億ドル縮小した。このため、7月以降も4-6月期と同様の傾向が続いており、7-9月期も外需の成長率寄与度がプラスとなる可能性を示唆している。

一方、先日発表された22年7月の貿易収支(3ヵ月移動平均)は季節調整済で▲791億ドル(前月:▲845億ドル)の赤字となり、前月から赤字幅が▲54億ドル縮小した(図表18)。輸出入では輸出が+24.9億ドル増加した一方、輸入が▲28.6億ドル縮小した。このため、7月以降も4-6月期と同様の傾向が続いており、7-9月期も外需の成長率寄与度がプラスとなる可能性を示唆している。FRBによる金融引き締めによって米国の内需は当面軟調が予想されるほか、新型コロナ禍でサービスから財にシフトした個人消費は新型コロナの感染が抑制される中で財からサービスへシフトしており、この傾向が今後も継続すると予想されるため、財輸入を中心に輸入の軟調は続こう。

なお、ウクライナ侵攻によって財・サービス輸出の2割を占めるEU向けや世界経済の減速に伴い輸出がどの程度影響を受けるのか注目される。

当研究所は外需の成長率寄与度について、21年の▲1.9%ポイントから22年は▲1.0%ポイントと通年ではマイナス寄与となるものの、四半期ベースでは22年4-6月以降はプラス寄与が継続すると予想する。また、23年は+0.3%ポイントと通年でもプラス寄与となろう。

一方、バイデン大統領の関税政策については鉄鋼、アルミニウムに対する関税は国内産業保護の立場から維持することが見込まれている一方、対中関税についてはインフレ抑制の観点から廃止すべきとの声がイエレン財務長官を中心にでており、政権内でインフレへの影響を評価している。もっとも、対中関税の撤廃については、USTRのタイ代表が難色を示すなど、政権内で不協和音がでているほか、与野党内では対中強硬姿勢の維持を求める声が強いため、11月の中間選挙を控えて対中関税を見直すことは政治的に困難だろう。

3.物価・金融政策・長期金利の動向

(物価)消費者物価(前年同月比)は既にピークアウトもインフレ見通しは非常に不透明

消費者物価(前年同月比)は前述のように7月の総合指数が前月から低下した。中身をみると、食料品やコアサービス価格の上昇基調は持続しているものの、原油価格の下落などから7月はエネルギー価格の伸びが大幅に鈍化したほか、コア財価格は22年2月の+12.3%をピークに低下基調が持続している(図表19)。

一方、インフレ高進の要因の1つとなっている供給制約については、世界サプライチェーン圧力指数が21年12月に過去の平均からの標準偏差が4.3となった後、8月が1.5と急速に低下してきており、供給制約の回復が続いていることを示している(図表20)。

当研究所は原油価格が足元の80ドル台前半から22年末に94ドル、23年末に100ドルに緩やかに上昇すると予想しているものの、前年同月比でみたエネルギー価格の伸びは23年末にかけて大幅に鈍化することを予想している。

このため、消費者物価は前年同月比でみたエネルギー価格の低下に加え、供給制約の緩やかな解消から総合指数(前年同期比)は22年10-12月期に+7.2%、23年10-12月に+2.7%まで低下すると予想する。この結果、消費者物価の総合指数(前年比)は21年の+4.7%から22年は+8.0%に上昇した後、23年には+3.3%に低下すると予想する。

もっとも、ウクライナ侵攻に伴うエネルギーや食料品価格、新型コロナの感染動向などインフレを取り巻く環境は不透明であり、今後のインフレ見通しは非常に不透明である。

消費者物価(前年同月比)は前述のように7月の総合指数が前月から低下した。中身をみると、食料品やコアサービス価格の上昇基調は持続しているものの、原油価格の下落などから7月はエネルギー価格の伸びが大幅に鈍化したほか、コア財価格は22年2月の+12.3%をピークに低下基調が持続している(図表19)。

一方、インフレ高進の要因の1つとなっている供給制約については、世界サプライチェーン圧力指数が21年12月に過去の平均からの標準偏差が4.3となった後、8月が1.5と急速に低下してきており、供給制約の回復が続いていることを示している(図表20)。

当研究所は原油価格が足元の80ドル台前半から22年末に94ドル、23年末に100ドルに緩やかに上昇すると予想しているものの、前年同月比でみたエネルギー価格の伸びは23年末にかけて大幅に鈍化することを予想している。

このため、消費者物価は前年同月比でみたエネルギー価格の低下に加え、供給制約の緩やかな解消から総合指数(前年同期比)は22年10-12月期に+7.2%、23年10-12月に+2.7%まで低下すると予想する。この結果、消費者物価の総合指数(前年比)は21年の+4.7%から22年は+8.0%に上昇した後、23年には+3.3%に低下すると予想する。

もっとも、ウクライナ侵攻に伴うエネルギーや食料品価格、新型コロナの感染動向などインフレを取り巻く環境は不透明であり、今後のインフレ見通しは非常に不透明である。

(金融政策)22年末の政策金利は3.75%、23年は政策金利の据え置きを予想

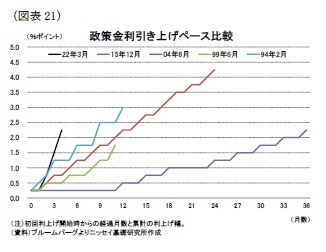

FRBはインフレが40年ぶりの水準に加速する一方、失業率が過去50年で最も低い水準に近いことを受けて、金融政策運営においてインフレを抑制するために金融引き締めを継続する姿勢を明確にしている。FRBは22年3月のFOMC会合で政策金利を0.25%引き上げて金融緩和政策の解除を開始したほか、5月会合では通常の利上げ幅(0.25%)の倍となる0.5%、6月と7月会合では3倍となる0.75%の利上げを実施した。この結果、今般の政策金利引き上げペースはFRBがフェデラルファンド金利の誘導目標を主要な金融政策手段とした90年代以降で最も早い利上げペースとなっている(図表21)。

FRBはインフレが40年ぶりの水準に加速する一方、失業率が過去50年で最も低い水準に近いことを受けて、金融政策運営においてインフレを抑制するために金融引き締めを継続する姿勢を明確にしている。FRBは22年3月のFOMC会合で政策金利を0.25%引き上げて金融緩和政策の解除を開始したほか、5月会合では通常の利上げ幅(0.25%)の倍となる0.5%、6月と7月会合では3倍となる0.75%の利上げを実施した。この結果、今般の政策金利引き上げペースはFRBがフェデラルファンド金利の誘導目標を主要な金融政策手段とした90年代以降で最も早い利上げペースとなっている(図表21)。

一方、8月下旬に行われたジャクソンホールでの演説でパウエル議長は、「インフレを抑制するためには、トレンドを下回る成長率を持続させる必要がある」としており、足元でインフレがFRBの物価目標(2%)を大幅に上回る中で米景気を減速させる必要性を強調した。

一方、8月下旬に行われたジャクソンホールでの演説でパウエル議長は、「インフレを抑制するためには、トレンドを下回る成長率を持続させる必要がある」としており、足元でインフレがFRBの物価目標(2%)を大幅に上回る中で米景気を減速させる必要性を強調した。同演説では9月会合での政策金利の引き上げ幅について具体的な水準に言及しなかったものの、「異例の大幅な利上げ幅が適切」としており、0.5%か0.75%の引き上げ幅になるとみられる。一方、同演説では「金融政策のスタンスがさらに引き締まるにつれて、どこかの時点で利上げペースを緩やかにすることが適切になるだろう」と前回会合後の記者会見で言及したことを繰り返した。

当研究所は前回会合以降に発表された経済指標は、インフレ関連指標ではインフレがピークアウトした可能性を示唆する結果となったものの、FRBが大幅な政策金利の引き上げを続ける中でも、労働市場は好調を維持しているほか、消費者や企業センチメントが改善するなどFRBが目指す景気減速とは程遠い状況となっている。このため、当研究所は9月会合では0.50%ではなく、0.75%の利上げ幅になる可能性が高いと予想している。

その後は労働需要やインフレ率の低下に伴い、11月と12月会合では政策金利の引き上げ幅が通常の0.25%に縮小されよう。この結果、22年末の政策金利は3.5%~3.75%となろう。23年はインフレ率の低下が明確となる中で金融政策の効果も見極めるために政策金利を3.5%~3.75%で据え置くと予想する。

一方、バランスシート政策については、FRBは償還金を再投資しない形で米国債とMBS債の合計で9月以降は月950億ドルのペースで縮小させている。パウエル議長はこれまで金融政策の調整手段は一義的には政策金利としているため、バランスシートの縮小金額を機動的に調整する可能性は低いだろう。このため、当面FRBは月950億ドルの削減ペースを維持するとみられる。

(長期金利)22年末3.2%、23年末3.0%を予想

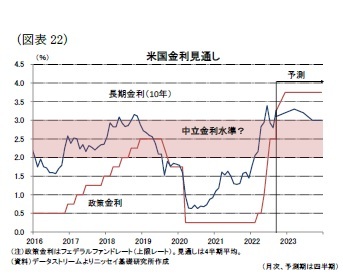

(長期金利)22年末3.2%、23年末3.0%を予想長期金利(10年金利)はインフレ高進や利上げペースの加速懸念などを背景に22年6月上旬に一時3.5%弱まで上昇した後、2期連続でマイナス成長となったことを受けて景気後退観測が高まったこともあって8月上旬には2.5%台後半まで低下した(図表22)。その後は、中銀関係者からのタカ派的な発言もあって足元は3.3%台で推移している。

当研究所は、足元の急激な金利上昇は行き過ぎで一時的に長期金利は低下するものの、インフレ率がピークアウトしても当面は高止まるほか、政策金利の継続的な引き上げもあって、長期金利は22年末に3.2%まで上昇すると予想。23年は1-3月期に3.3%まで上昇するものの、インフレ率の低下が続くほか、政策金利が据え置かれることから年末に3.0%まで低下しよう。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2022年09月09日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

03-3512-1824

経歴

- 【職歴】

1991年 日本生命保険相互会社入社

1999年 NLI International Inc.(米国)

2004年 ニッセイアセットマネジメント株式会社

2008年 公益財団法人 国際金融情報センター

2014年10月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

窪谷 浩のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/29 | 米個人所得・消費支出(25年8月)-実質個人消費(前月比)は+0.4%と前月に一致したほか、市場予想を上回り、堅調な消費を確認 | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/18 | 米FOMC(25年9月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。政策金利見通しを下方修正 | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/18 | 米住宅着工・許可件数(25年8月)-着工件数(前月比)は減少に転じたほか、市場予想も下回る | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/09 | 米国経済の見通し-高関税政策にも関わらず米国経済は足元堅調維持。今後は景気減速へ | 窪谷 浩 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【米国経済の見通し-メインシナリオは景気後退回避も、FRBによる金融引き締めから高まる景気後退リスク】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

米国経済の見通し-メインシナリオは景気後退回避も、FRBによる金融引き締めから高まる景気後退リスクのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!