- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 中国経済 >

- 中国経済の現状と今後の注目点-成長率目標の達成が絶望的となった今、財政・金融・ゼロコロナの3つの政策運営に注目!

中国経済の現状と今後の注目点-成長率目標の達成が絶望的となった今、財政・金融・ゼロコロナの3つの政策運営に注目!

三尾 幸吉郎

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

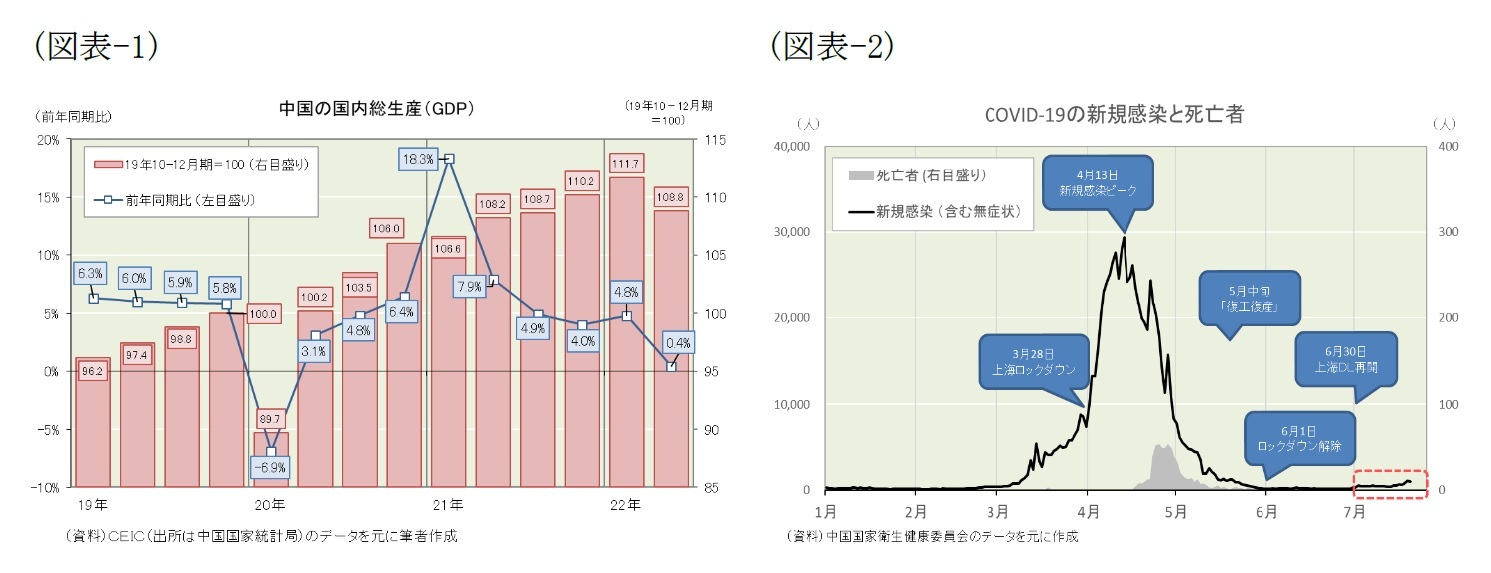

1. 中国経済の概況

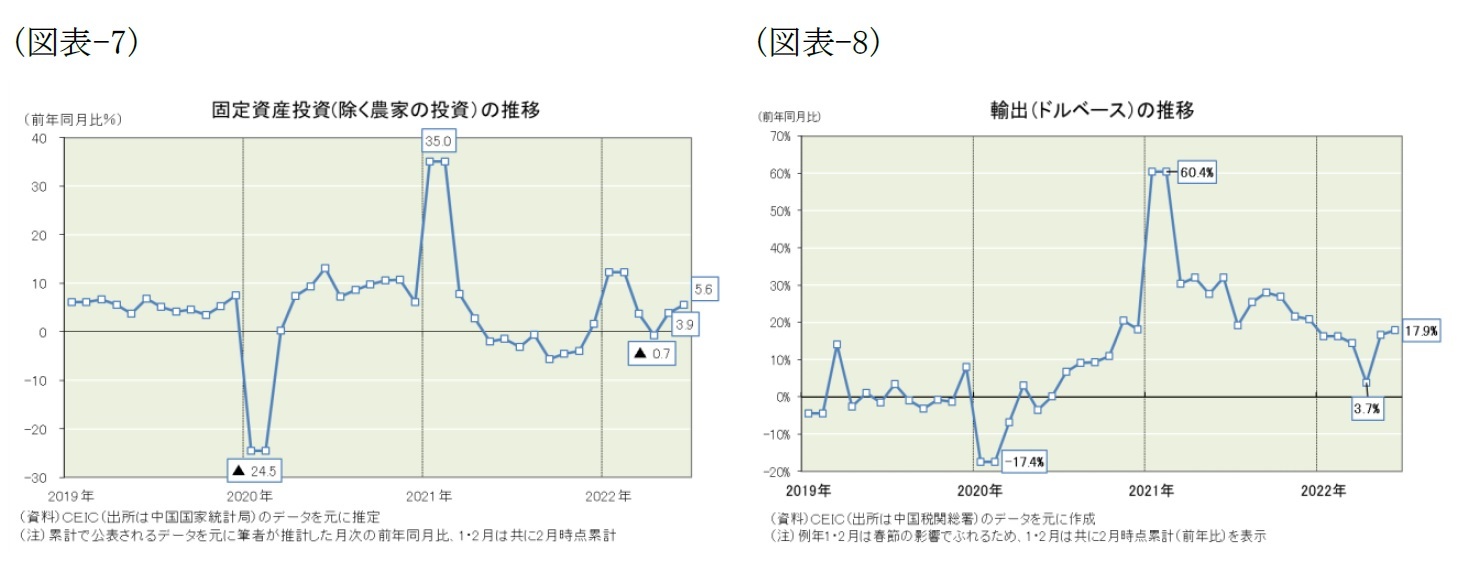

2. 需要面

純輸出は1-3月期(+0.2ポイント)から0.8ポイント改善した。輸出の推移を見ると(図表-8)、4月には上海港が機能不全に陥ったこともあって前年同月比3.7%増に留まったが、5月には同16.7%増、6月には同17.9%増と2桁増を回復、特にASEAN・欧米向けが好調だった。

1 中国では、統計方法の改定時に新基準で計測した過去の数値を公表しない場合が多く、また1月からの年度累計で公表される統計も多い。本稿では、四半期毎の伸びを見るためなどの目的で、中国国家統計局などが公表したデータを元に推定した数値を掲載している。またその場合には“(推定)”と付して公表された数値と区別している。

3. 供給面

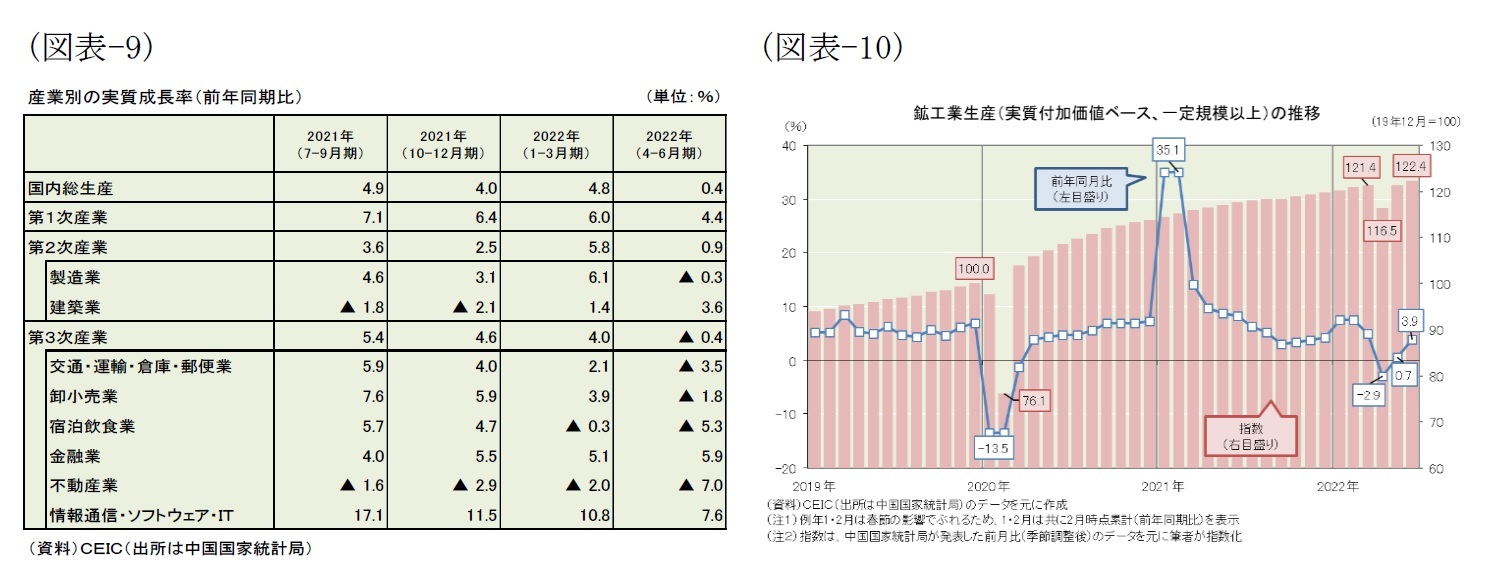

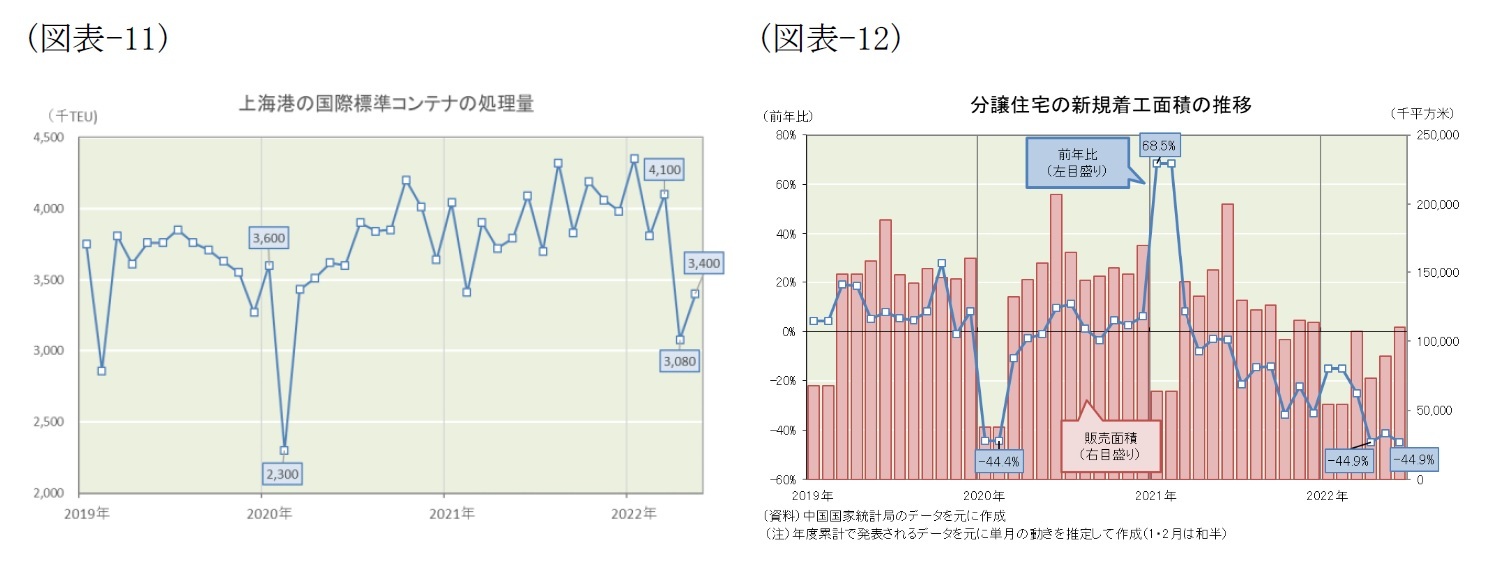

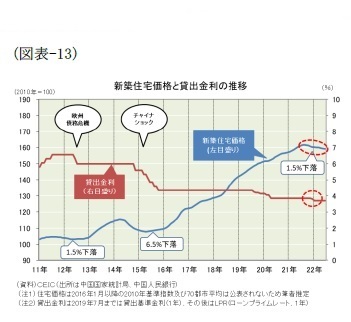

他方、第2次産業は前年同期比0.9%増と前四半期の伸び(同5.8%増)を大幅に下回った。内訳では建築業は同3.6%増と前四半期の伸び(同1.4%増)を上回ったものの、製造業が同0.3%減とマイナスに落ち込んだ。鉱工業生産(実質付加価値ベース、一定規模以上)の推移を見ると(図表-10)、COVID-19の感染が拡大し上海港が機能不全に陥った4月には前年同月比2.9%減となった(図表-11)。しかし、その後の回復は思いのほか早く、「復工復産」に動きだした5月には同0.7%増とわずかながらもプラスに転じ、6月には同3.9%増まで持ち直した。

一方、第3次産業は前年同期比0.4%減とマイナスに落ち込んだ。COVID-19の悪影響が少ない金融業は同5.9%増と前四半期の伸び(同5.1%増)をやや上回り、情報通信・ソフトウェア・ITも同7.6%増と比較的高い伸びを維持した。しかしCOVID-19の悪影響が大きい宿泊飲食業は同5.3%減、交通・運輸・倉庫・郵便業は同3.5%減、卸小売業も同1.8%減と軒並みマイナスに落ち込んだ。さらに、不動産規制強化の逆風下にある不動産業は同7.0%減と4四半期連続のマイナスだった。不動産開発の先行指標として重要な分譲住宅の新規着工面積を見ても(図表-12)、大幅な前年割れが続いており、引き続き経済成長を押し下げる要因となりそうである。

4. 今後の注目点

1|財政政策

財政政策に関して中国政府は、今年3月に開催された全国人民代表大会(全人代)で「積極的な財政政策は、パフォーマンスを向上させるため、さらに精確(精准)に焦点を当て、持続可能なものにする」という基本方針を決め、財政赤字(対GDP比)を「2.8%前後」に引き下げ、地方特別債は3.65兆元を維持し、感染症対策特別国債はゼロのままとした。コロナショックに見舞われた20年には「積極的な財政政策はさらに積極的かつ効果的なものにする」として、財政赤字(対GDP比)を「3.6%以上」としたのに加えて、地方特別債を3.75兆元、感染症対策特別国債を1兆元発行するなどコロナ対策を明確に打ち出した。また、コロナ禍が一旦峠を越えた21年には「積極的な財政政策は質・効率の向上を図り、さらに持続可能なものにする」として、財政赤字(対GDP比)を「3.2%前後」に引き下げたのに加えて、地方特別債を3.65兆元に引き下げ、感染症対策特別国債の発行を止めるなどコロナ対策で緩んだ財政規律を引き締めて、持続可能性を高めた。そして今年は、前述のような基本方針の下で動きだしたものの、全人代後に起きた4月の景気失速で、このままだと成長率目標「5.5%前後」の達成は絶望的となってしまった。李克強首相は「高すぎる成長目標のために、大型の景気刺激策や過剰に通貨を供給する政策を実施することはない」と述べる一方で、第14次5ヵ年計画(2021~25年)などの計画に適合し、経済効果が期待できる有効投資の拡大には意欲を示している。したがって、景気テコ入れのための財政発動は2023年度の地方特別債の発行枠を今年度内に前倒しして使うなど小規模に留める可能性が高いものの、新たな特別国債の発行に踏み切るなど大型化する可能性も残っている。今後の財政運営が注目される。

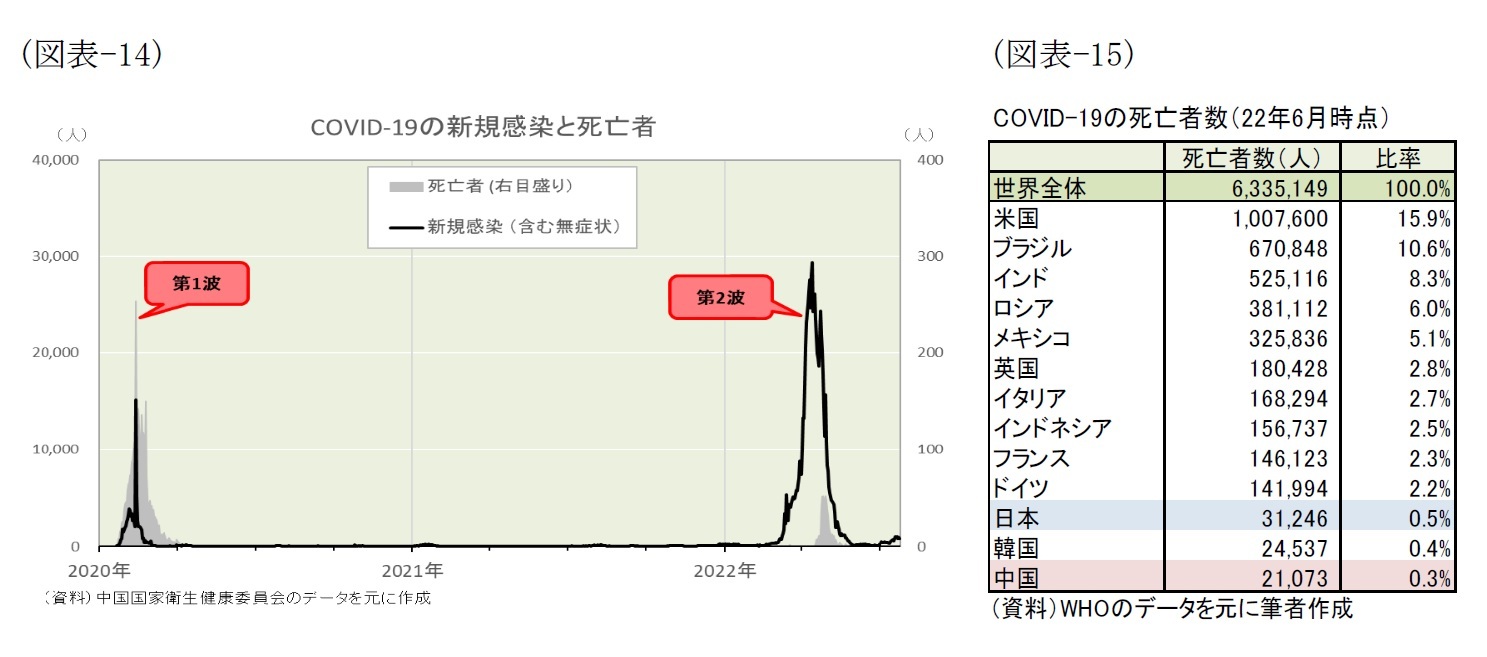

これまでのCOVID-19の状況を振り返ると(図表-14)、20年1~2月に武漢(湖北省)で多くの死亡者を出した“第1波”のあと、中国政府はゼロコロナ政策で感染を抑え込み、新規感染は多くても3百名を超えず、死亡者もほとんど無い状態が2年近くに渡って続いた。ところが、今年3月にオミクロン株に切り替わったタイミングで“第2波”が襲来し、4月中旬には無症状を含めると1日で3万人近い新規感染が確認され、死亡者も累計600名近くに達した。そしてこの“第2波”に中国政府はゼロコロナ政策で対応したため、中国経済は前述のような大打撃を受けることとなった。

それでは今後も中国政府はゼロコロナ政策を堅持するのだろうか。これまでのところウィズコロナ政策に舵を切る見通しは立っていない。しかし、その前提条件は整いつつある。(1)ワクチン接種が34億回を超え、飲み薬の供給にもメドが立ってきたこと。(2)2021年8月に“ダイナミック・ゼロ(动态清零)”と呼ぶようになり、それまでのゼロコロナ政策を軌道修正し始めたこと、(3)感染症対策の第一人者(鍾南山氏)がゼロコロナ政策の長期継続に否定的見解を示したこと、(4)復旦大学などの研究チームが高齢者のワクチン接種率を引き上げ、抗ウイルス療法を推進し、マスク着用など厳格な非医療介入を行なえば、死亡者を平年のインフルエンザで発生する8.8万人程度に抑えられると指摘したこと、(5)そして何よりも世界のほとんどの国がウィズコロナ政策に移行する中で、中国だけがゼロコロナ政策を堅持すれば、経済的に“鎖国状態”に陥る恐れがあることである。

但し、いまウィズコロナ政策に移行すれば、インフルエンザ並みに抑えられたとしても9万人近い死亡者を出すことになるため、5年に1度の重要会議「共産党大会」の前に舵を切るのは難しいだろう。欧米先進国では数々の大波(日本では第7波)を経験し、死亡者急増という修羅場を乗り越えて、防疫と経済活動のバランスが大切との世論が形成され、ようやくウィズコロナ政策に移行する心構えができてきた。しかし、まだ“第2波”の中国ではそうした修羅場を乗り越えた経験が少なく、そうした世論も形成されていない。さらに、ゼロコロナ政策を堅持したことで、欧米先進国よりも遥かに少ない死亡者数に抑制できたという誇りや(図表-15)、中国経済を世界に先駆けてV字回復させたという自信が邪魔する面もある。したがって、ウィズコロナ政策への移行は早くても来春以降となるだろうが、“ダイナミック・ゼロ”の旗印の下、それよりも早く黙って(宣言せずに)軌道修正する可能性もあるだけに注視は怠れない。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2022年07月29日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

三尾 幸吉郎

三尾 幸吉郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/01 | 図表でみる世界の出生率-出生率が高い国・地域と低い国・地域、それぞれにどんな特徴があるのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/05/23 | 図表でみる世界の外為レート-世界各地の通貨をランキングすると、日本円はプラザ合意を上回るほどの割安で、人民元はさらに安い | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/04/15 | 図表でみる世界の民主主義-日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下。世界ではいったい何が起きているのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2024/12/16 | 図表でみる世界のGDP-日本が置かれている現状と世界のトレンド | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【中国経済の現状と今後の注目点-成長率目標の達成が絶望的となった今、財政・金融・ゼロコロナの3つの政策運営に注目!】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

中国経済の現状と今後の注目点-成長率目標の達成が絶望的となった今、財政・金融・ゼロコロナの3つの政策運営に注目!のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!