- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 芸術文化 >

- 個人寄付から社会を変える-新型コロナの経験を活かすために

コラム

2022年07月22日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

新型コロナの感染者数は、ここにきて急拡大しているが、政府は行動制限を求めない方針だ(7/22時点)。今後の感染拡大への懸念は余談を許さないものの、ようやくパンデミック発生前の状況への回復が見通せるようになってきた。とは言え、この2年余りの間に、日本の社会・経済活動が受けたダメージは計り知れない。

新型コロナが後押ししたクラウドファンディングの個人寄付

大幅な収入減に陥った企業や個人事業主を支えるため、政府も大型の補正予算を投入し、様々な支援策を提供してきた。が、注目できるのは、民間主導の支援も活発だったことである。中でもクラウドファンディングを活用した個人寄付による支援は、コロナ禍で苦境に陥った人々に大きな救いとなったはずだ。

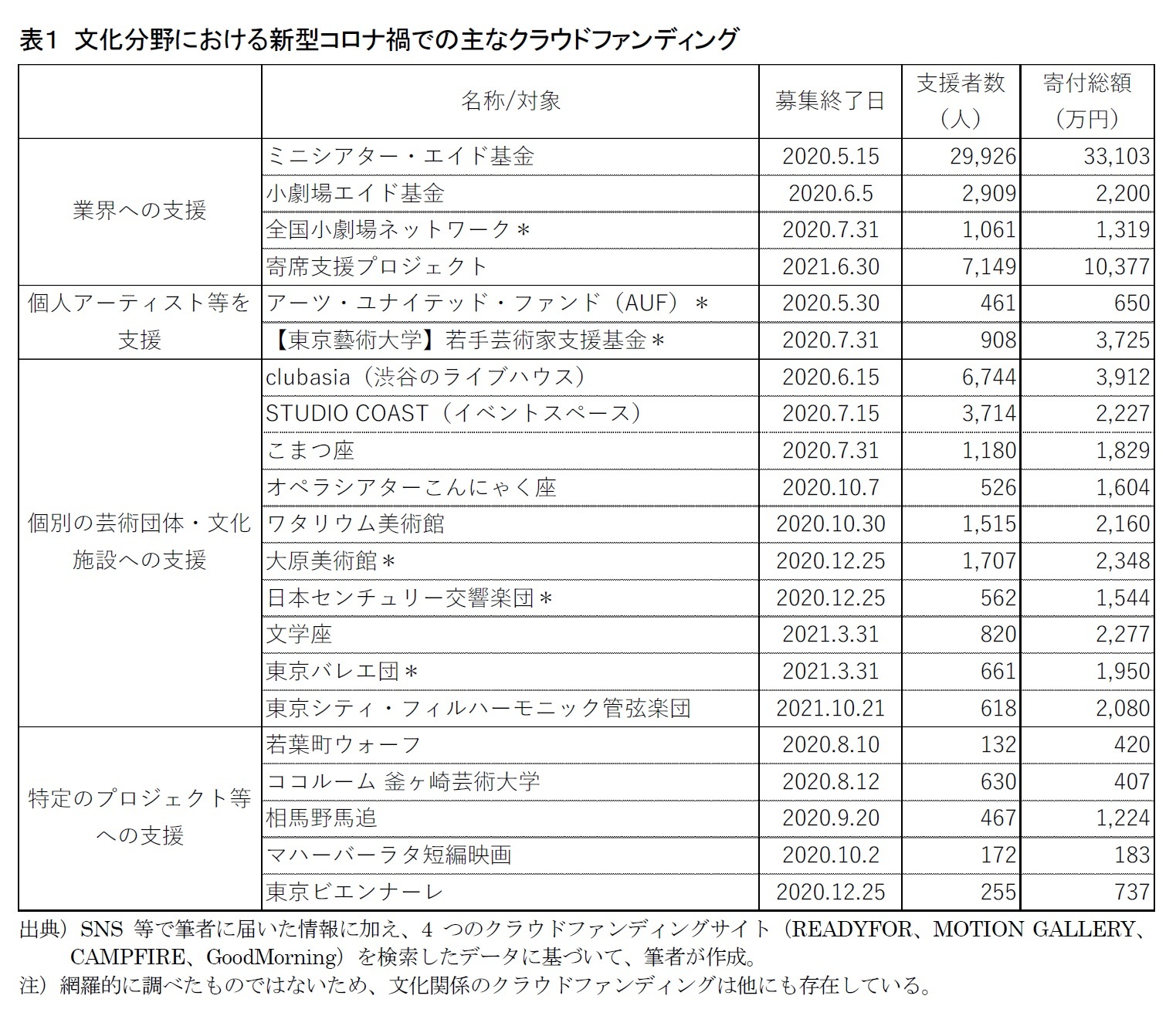

筆者の専門分野である文化関係に限ってみても、表1のように様々なクラウドファンディングが行われた。1ヶ月間で約3万人から3億円を超える寄付が寄せられた「ミニシアター・エイド基金」や1ヶ月半で7,000人以上から1億円以上の寄付が寄せられた「寄席支援プロジェクト」は、支援者数、寄付総額が特に大きかったものだ。これらは特定の芸術分野、業界を対象としたものであるが、小劇場の支援には2件のクラウドファンディングが立ち上げられた。

支援の手がとどきにくいフリーランスのアーティスト等の支援を行ったのは「アーツ・ユナイテッド・ファンド」だ。他にも、個別の芸術団体や文化施設、アートプロジェクトを対象にしたものなどは多岐にわたる。それぞれのクラウドファンディングのサイトを見ると、支援を求める側の切実さや、それを応援しようとする支援者の熱い思いが伝わってくる。

「寄付白書2021(日本ファンドレイジング協会)」によれば、2020年に新型コロナ関連の寄付をした人は8.7%で、クラウドファンディングなどインターネットを通じた支援の輪が広がったこと、医療や生活困窮者、文化芸術分野などの領域への共感と連帯が広がったこと、若年層の寄付者が他の世代と比較して相対的に大きかったことが特徴的な傾向だとされている。

日本では長らく、個人の寄付文化が定着しない、と言われてきた。しかし、これらのクラウドファンディングを通して、何万人もの人々が苦境に陥った芸術文化を支えた。新型コロナが個人の寄付を後押しし、顕在化させたのである。

筆者の専門分野である文化関係に限ってみても、表1のように様々なクラウドファンディングが行われた。1ヶ月間で約3万人から3億円を超える寄付が寄せられた「ミニシアター・エイド基金」や1ヶ月半で7,000人以上から1億円以上の寄付が寄せられた「寄席支援プロジェクト」は、支援者数、寄付総額が特に大きかったものだ。これらは特定の芸術分野、業界を対象としたものであるが、小劇場の支援には2件のクラウドファンディングが立ち上げられた。

支援の手がとどきにくいフリーランスのアーティスト等の支援を行ったのは「アーツ・ユナイテッド・ファンド」だ。他にも、個別の芸術団体や文化施設、アートプロジェクトを対象にしたものなどは多岐にわたる。それぞれのクラウドファンディングのサイトを見ると、支援を求める側の切実さや、それを応援しようとする支援者の熱い思いが伝わってくる。

「寄付白書2021(日本ファンドレイジング協会)」によれば、2020年に新型コロナ関連の寄付をした人は8.7%で、クラウドファンディングなどインターネットを通じた支援の輪が広がったこと、医療や生活困窮者、文化芸術分野などの領域への共感と連帯が広がったこと、若年層の寄付者が他の世代と比較して相対的に大きかったことが特徴的な傾向だとされている。

日本では長らく、個人の寄付文化が定着しない、と言われてきた。しかし、これらのクラウドファンディングを通して、何万人もの人々が苦境に陥った芸術文化を支えた。新型コロナが個人の寄付を後押しし、顕在化させたのである。

増大する日本の個人寄付と世界有数の寄付金税制

同じく「寄付白書2021」によれば、2020年の個人寄付総額は1兆2,126億円。その前に調査が行われた16年の7,756億円から56%の増加である。新型コロナの影響による一時的な増加かどうかは、今後の見極めが必要だが、新型コロナとクラウドファンディングが個人寄付を後押ししたことは間違いないだろう。

筆者がもう一つ注目したのは、クラウドファンディングの中に、寄付金控除を活用したものがあったことである(表1の*印)。寄付額に応じたリターンではなく、領収書が発行され、寄付者が確定申告によって所得控除などを受けられるというものだ。

日本に寄付文化が根付かない理由のひとつは、寄付税制だと言われていた。しかし、2006年の公益法人制度改革や翌年の税制改正、11年の新寄付税制の導入によって、個人が公益社団法人や認定NPO法人等に寄付した場合、所得の最大40%までの所得控除、もしくは所得税額の25%を上限に40%の税額控除が受けられる。厳密には、2,000円以下の寄付金は控除対象とならないため、実際の控除額は寄付金額から2,000円を減じた額となっている。

2021年の個人の寄付総額が45兆円(3,269億ドル、Giving USA 2022)にもなる米国では、所得の50%までの控除が可能だが、税額控除は導入されていない(「寄付白書2017」)。このことからも、日本の寄付税制は世界トップレベルだと考えて間違いないだろう。

さらに、都道府県や市町村が条例で指定する団体であれば、住民税(県税6%、市税4%をあわせて最大10%)も控除される。対象団体は各自治体のホームページで一覧が公開されており、東京都の場合は主税局のページから確認が可能だ。

仮に対象となる団体に10万円を寄付した場合、確定申告で最大約5万円の税金が還付される。つまり5万円の負担で10万円の寄付が可能となる訳だが、これは所得税・住民税として国や地方公共団体に納めるはずだった5万円分の税金の使途を自分の意志で決定できることを意味する。ちなみに、クラウドファンディングサイトのひとつ「READYFOR」では、「#寄付金控除型」というタグを設定し、寄付金控除を受けられるプロジェクトを探せるようになっている。

寄付税制を活用するためには、寄付を受け取る側が公益社団法人や認定NPO法人など特定の要件を満たす必要がある。表1の*印を付した大原美術館や日本センチュリー交響楽団、東京バレエ団(日本舞台芸術振興会)は自身が公益財団法人でその要件を満たしている。

しかし、小規模な団体がその要件を満たすのは容易ではない。小劇場ネットワークは公益財団法人京都地域創造基金の、アーツ・ユナイテッド・ファンドは公益財団法人パブリックリソース財団の協力を得て、寄付金控除のクラウドファンディングを実現させている。つまり、寄付金控除の対象となる団体が寄付の受け皿となることで、寄付者が税制上の優遇措置を受けられる仕組みだ。

クラウドファンディングに限らず、公益社団法人企業メセナ協議会の「助成認定制度」(1994年スタート)、公益財団法人パブリックリソース財団が運営するオンライン寄付サイト「Give One(ギブワン)」など、通常の寄付活動で同じ仕組みが導入されている例もある。ギブワンでは、寄付の対象者や社会課題、SDGsの17分野などで寄付金控除等の税制優遇を受けられるプロジェクトを検索し、寄付することが可能だ。

筆者がもう一つ注目したのは、クラウドファンディングの中に、寄付金控除を活用したものがあったことである(表1の*印)。寄付額に応じたリターンではなく、領収書が発行され、寄付者が確定申告によって所得控除などを受けられるというものだ。

日本に寄付文化が根付かない理由のひとつは、寄付税制だと言われていた。しかし、2006年の公益法人制度改革や翌年の税制改正、11年の新寄付税制の導入によって、個人が公益社団法人や認定NPO法人等に寄付した場合、所得の最大40%までの所得控除、もしくは所得税額の25%を上限に40%の税額控除が受けられる。厳密には、2,000円以下の寄付金は控除対象とならないため、実際の控除額は寄付金額から2,000円を減じた額となっている。

2021年の個人の寄付総額が45兆円(3,269億ドル、Giving USA 2022)にもなる米国では、所得の50%までの控除が可能だが、税額控除は導入されていない(「寄付白書2017」)。このことからも、日本の寄付税制は世界トップレベルだと考えて間違いないだろう。

さらに、都道府県や市町村が条例で指定する団体であれば、住民税(県税6%、市税4%をあわせて最大10%)も控除される。対象団体は各自治体のホームページで一覧が公開されており、東京都の場合は主税局のページから確認が可能だ。

仮に対象となる団体に10万円を寄付した場合、確定申告で最大約5万円の税金が還付される。つまり5万円の負担で10万円の寄付が可能となる訳だが、これは所得税・住民税として国や地方公共団体に納めるはずだった5万円分の税金の使途を自分の意志で決定できることを意味する。ちなみに、クラウドファンディングサイトのひとつ「READYFOR」では、「#寄付金控除型」というタグを設定し、寄付金控除を受けられるプロジェクトを探せるようになっている。

寄付税制を活用するためには、寄付を受け取る側が公益社団法人や認定NPO法人など特定の要件を満たす必要がある。表1の*印を付した大原美術館や日本センチュリー交響楽団、東京バレエ団(日本舞台芸術振興会)は自身が公益財団法人でその要件を満たしている。

しかし、小規模な団体がその要件を満たすのは容易ではない。小劇場ネットワークは公益財団法人京都地域創造基金の、アーツ・ユナイテッド・ファンドは公益財団法人パブリックリソース財団の協力を得て、寄付金控除のクラウドファンディングを実現させている。つまり、寄付金控除の対象となる団体が寄付の受け皿となることで、寄付者が税制上の優遇措置を受けられる仕組みだ。

クラウドファンディングに限らず、公益社団法人企業メセナ協議会の「助成認定制度」(1994年スタート)、公益財団法人パブリックリソース財団が運営するオンライン寄付サイト「Give One(ギブワン)」など、通常の寄付活動で同じ仕組みが導入されている例もある。ギブワンでは、寄付の対象者や社会課題、SDGsの17分野などで寄付金控除等の税制優遇を受けられるプロジェクトを検索し、寄付することが可能だ。

VUCA時代、社会をよりよくするための個人寄付への期待

新型コロナで活発になった個人の寄付は「困難に直面する人々や団体を支援したい」という動機に基づいている。しかし今後は、その個人寄付の流れを「社会をよりよくする」ために継続・発展させることはできないだろうか――。

VUCAの時代、現代社会の課題は複雑化する一方だ。国や地方公共団体の既存の政策では対応しきれないものも少なくない。個人の寄付によって税金の一部を民から民への公益的な資金に振り向けることができれば、多様な価値観に基づいた強靱な社会構造を構築できるのではないか。個人寄付に期待する理由はそこにある。

2006年の公益法人制度改革は、1896年(明治29年)以来110年ぶりの民法改正によって実現したものだった。それは、「行政部門や民間営利部門では満たすことのできない社会のニーズに対応する多様なサービスを提供し得る民間非営利部門を、社会経済システムの中に積極的に位置づけることが重要である」「広く民間非営利部門の活動の健全な発展を促進する」(*1)という趣旨に基づいていた。つまり公益的なサービスを官だけに頼っていたのでは、限界があるだろうということが、改革の前提となっていたのである。

その民間非営利部門の活動を支える財源として、ようやく個人寄付に期待が持てるようになってきた。個人寄付額の増大はそうした可能性を予感させる。新型コロナによるパンデミックは、私たちの生き方や価値観に疑問を投げかけ、本当に大切なものは何かを見直す契機にもなった。国や地方公共団体に税金の使い道を任せるのではなく、寄付金税制を活用して、一人ひとりが社会にとって真に重要だと思える公益的な活動を支え、そのことで社会を変えていく。 新型コロナの経験を活かすためにも、ぜひそうした発想を持ち、具体的なアクションにつなげられないだろうか、と思うのである。

ではどこに寄付すべきか。筆者のお勧めは芸術文化である。それは芸術や文化が人々に生きる力や喜びを与えるばかりか、様々な社会的課題と向き合うアートNPOや文化事業が増えているからである。

*1:公益法人制度改革の基本的枠組み(2004年12月24日閣議決定)

VUCAの時代、現代社会の課題は複雑化する一方だ。国や地方公共団体の既存の政策では対応しきれないものも少なくない。個人の寄付によって税金の一部を民から民への公益的な資金に振り向けることができれば、多様な価値観に基づいた強靱な社会構造を構築できるのではないか。個人寄付に期待する理由はそこにある。

2006年の公益法人制度改革は、1896年(明治29年)以来110年ぶりの民法改正によって実現したものだった。それは、「行政部門や民間営利部門では満たすことのできない社会のニーズに対応する多様なサービスを提供し得る民間非営利部門を、社会経済システムの中に積極的に位置づけることが重要である」「広く民間非営利部門の活動の健全な発展を促進する」(*1)という趣旨に基づいていた。つまり公益的なサービスを官だけに頼っていたのでは、限界があるだろうということが、改革の前提となっていたのである。

その民間非営利部門の活動を支える財源として、ようやく個人寄付に期待が持てるようになってきた。個人寄付額の増大はそうした可能性を予感させる。新型コロナによるパンデミックは、私たちの生き方や価値観に疑問を投げかけ、本当に大切なものは何かを見直す契機にもなった。国や地方公共団体に税金の使い道を任せるのではなく、寄付金税制を活用して、一人ひとりが社会にとって真に重要だと思える公益的な活動を支え、そのことで社会を変えていく。 新型コロナの経験を活かすためにも、ぜひそうした発想を持ち、具体的なアクションにつなげられないだろうか、と思うのである。

ではどこに寄付すべきか。筆者のお勧めは芸術文化である。それは芸術や文化が人々に生きる力や喜びを与えるばかりか、様々な社会的課題と向き合うアートNPOや文化事業が増えているからである。

*1:公益法人制度改革の基本的枠組み(2004年12月24日閣議決定)

(2022年07月22日「研究員の眼」)

吉本 光宏 (よしもと みつひろ)

吉本 光宏のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2023/07/11 | 個人寄付から社会を変える-新型コロナの経験を活かすために | 吉本 光宏 | ニッセイ基礎研所報 |

| 2023/06/07 | Achieving world peace through art and culture: A declaration at the Busan International Cultural Forum | 吉本 光宏 | 研究員の眼 |

| 2023/05/25 | 文化から平和を考える-釜山国際文化フォーラムに出席して | 吉本 光宏 | 研究員の眼 |

| 2022/11/22 | DON’T FOLLOW THE WIND-未だ終わらぬ東日本大震災と福島第一原発事故 | 吉本 光宏 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【個人寄付から社会を変える-新型コロナの経験を活かすために】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

個人寄付から社会を変える-新型コロナの経験を活かすためにのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!