- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 法務 >

- 有価証券報告書におけるサステナビリティ開示の法定化

コラム

2022年06月17日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

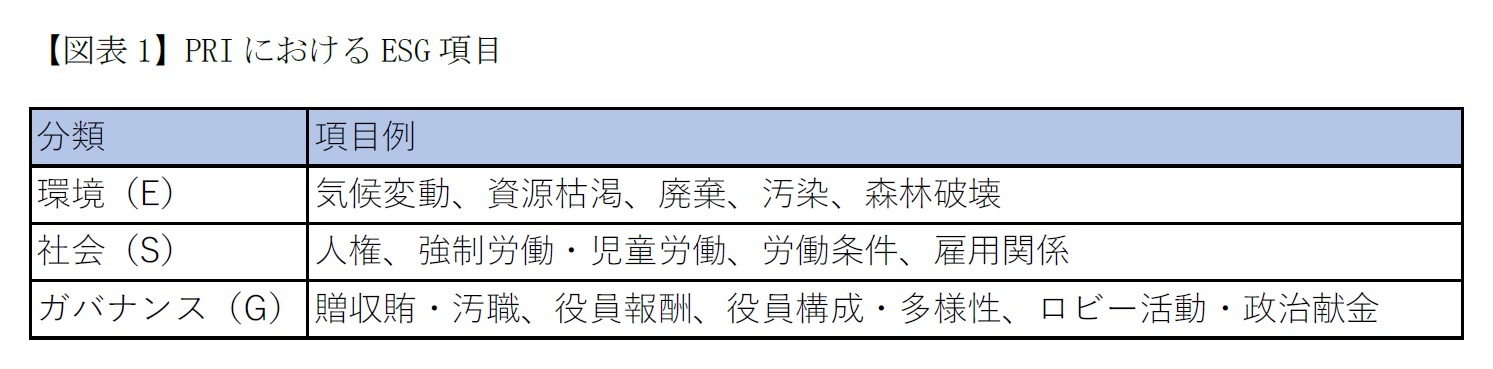

今回のWGでは、特に、i)環境のうち気候変動、およびii)社会のうち人的資本・多様性に関する開示について重点的に議論された。報告書では、サステナビリティ情報について有価証券報告書の記載事項(「記載欄」を新設)とするとした。そして、i)については諸外国で開示の議論が進むとともに、日本企業が任意で開示する事例が多く、金商法による開示事項にすべきとする。ただし、開示内容については日本独自で定めるのではなく、国際的な比較可能性も考慮し、国際団体での議論への参画によって具体的な開示事項を検討すべきとする。また、ii)については人的資本や多様性が長期的に企業価値に関連する情報であるとして、ア)人材育成方針(多様性の確保含む)等および測定可能な指標を「記載欄」に開示するとともに、女性管理職比率などを「従業員の状況」欄に記載すべきとした。

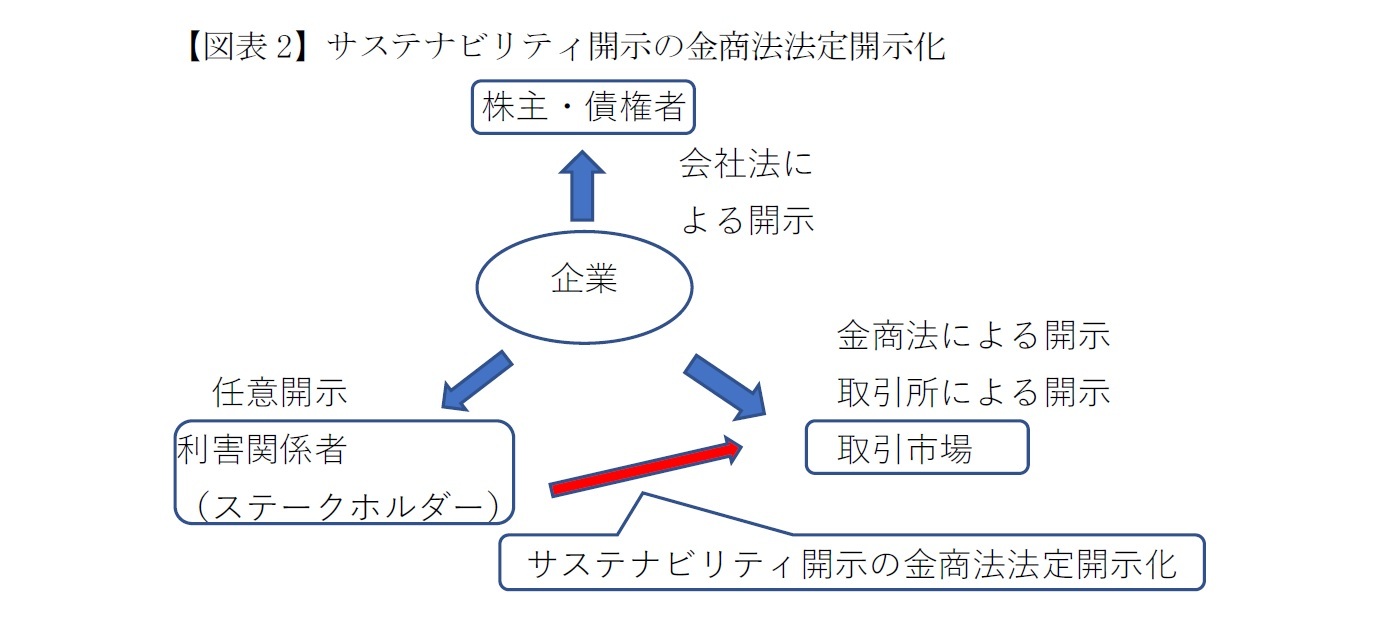

ところで以前の研究員の眼で、開示には(1)会社法による開示、(2)金商法による開示、(3)取引所による開示、(4)任意開示があると説明した。そして、多くの企業がサステナビリティへの考え方や取組を示す情報について統合報告書やサステナビリティ報告書などと題した(4)任意開示の書類で開示を行ってきたと説明した。また、一部の先端的企業では(2)金商法による開示である有価証券報告書の「第2 事業の情報」に記載することによって、取引市場に対して投資情報としてサステナビリティのリスクと収益機会について開示を行ってきたことを述べた。

今回のWG報告書では、多くの企業で④任意開示で行ってきたものを、(2)金商法による開示の書類である有価証券報告書の法定の記載事項とするというものである。これは、主に顧客や取引先を含むステークホルダーに対する一般的な開示であったものを、主に投資家に対する投資判断情報としての利用を目的とする開示としての側面を強く打ち出したものと言える2(図表2)。

ところで以前の研究員の眼で、開示には(1)会社法による開示、(2)金商法による開示、(3)取引所による開示、(4)任意開示があると説明した。そして、多くの企業がサステナビリティへの考え方や取組を示す情報について統合報告書やサステナビリティ報告書などと題した(4)任意開示の書類で開示を行ってきたと説明した。また、一部の先端的企業では(2)金商法による開示である有価証券報告書の「第2 事業の情報」に記載することによって、取引市場に対して投資情報としてサステナビリティのリスクと収益機会について開示を行ってきたことを述べた。

今回のWG報告書では、多くの企業で④任意開示で行ってきたものを、(2)金商法による開示の書類である有価証券報告書の法定の記載事項とするというものである。これは、主に顧客や取引先を含むステークホルダーに対する一般的な開示であったものを、主に投資家に対する投資判断情報としての利用を目的とする開示としての側面を強く打ち出したものと言える2(図表2)。

ここで問題となるのが、実際に投資を行う投資信託や年金基金は、その受益者や年金受給者に対して受託者責任を負っている点である。受託者責任の眼目は投資資産について、より大きな金銭的リターンを獲得することであることから、投資判断におけるESG要素をどう見るかが問題となる。

この点、ESG投資は社会的責任を投資収益に優先させるものではなく、少なくとも投資収益(リスク・リターン)追求確保を前提として、ESGを考慮することは可能3というのが常識的な理解と言える。ただ、ESG重視の経営を行っている企業においては、たとえばその工場が大気汚染や土壌汚染の原因になる可能性は低く、リスクをそれだけ低く見積もる(=リターンの可能性が高くなる)ということは可能と思われる。

そして難しいのは、今後策定される予定の具体的な開示項目の範囲や程度が投資家のニーズに過不足なく対応しているものになるかどうかである。投資家の欲しい情報がないのも困りものだが、開示を義務化したはいいが、利用されずに空振りに終わってしまうのは開示する企業の負担でしかない。

いずれにせよ投資信託や年金基金が活用して初めてサステナビリティ情報開示が有用であったと言えるのであって、開示主体である企業の責任とともに投資家サイドの責任も重く問われるものである。

次回は、四半期報告書の廃止について解説を行う。

1 経産省中間報告 https://www.meti.go.jp/press/2021/11/20211112003/20211112003-2.pdf参照

2 ただし、任意開示をなくしてしまうわけではなく、企業独自の取組は引き続き任意開示を行うものとされている。

3 日本証券所グループ東京証券取引所「ESG情報開示実線ハンドブック」https://www.jpx.co.jp/corporate/sustainability/esg-investment/handbook/index.html p10。

この点、ESG投資は社会的責任を投資収益に優先させるものではなく、少なくとも投資収益(リスク・リターン)追求確保を前提として、ESGを考慮することは可能3というのが常識的な理解と言える。ただ、ESG重視の経営を行っている企業においては、たとえばその工場が大気汚染や土壌汚染の原因になる可能性は低く、リスクをそれだけ低く見積もる(=リターンの可能性が高くなる)ということは可能と思われる。

そして難しいのは、今後策定される予定の具体的な開示項目の範囲や程度が投資家のニーズに過不足なく対応しているものになるかどうかである。投資家の欲しい情報がないのも困りものだが、開示を義務化したはいいが、利用されずに空振りに終わってしまうのは開示する企業の負担でしかない。

いずれにせよ投資信託や年金基金が活用して初めてサステナビリティ情報開示が有用であったと言えるのであって、開示主体である企業の責任とともに投資家サイドの責任も重く問われるものである。

次回は、四半期報告書の廃止について解説を行う。

1 経産省中間報告 https://www.meti.go.jp/press/2021/11/20211112003/20211112003-2.pdf参照

2 ただし、任意開示をなくしてしまうわけではなく、企業独自の取組は引き続き任意開示を行うものとされている。

3 日本証券所グループ東京証券取引所「ESG情報開示実線ハンドブック」https://www.jpx.co.jp/corporate/sustainability/esg-investment/handbook/index.html p10。

(2022年06月17日「研究員の眼」)

03-3512-1866

経歴

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 東宝の自己株式取得-公開買付による取得 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/22 | 米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

| 2025/10/15 | 芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【有価証券報告書におけるサステナビリティ開示の法定化】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

有価証券報告書におけるサステナビリティ開示の法定化のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!