- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- “タピオカブーム”と“ピスタチオブーム”後編-そもそもピスタチオブームなんてあったのか

“タピオカブーム”と“ピスタチオブーム”後編-そもそもピスタチオブームなんてあったのか

生活研究部 研究員 廣瀬 涼

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

ここまでの要約

本レポートでは前回整理したピスタチオブームの変遷を基に、近年大流行したタピオカブームとピスタチオブームと呼ばれている現象との構造の違いを「ポジショニング」と「代替財」という2つの視点から考察したいと思う。

1――タピオカブームとの違い

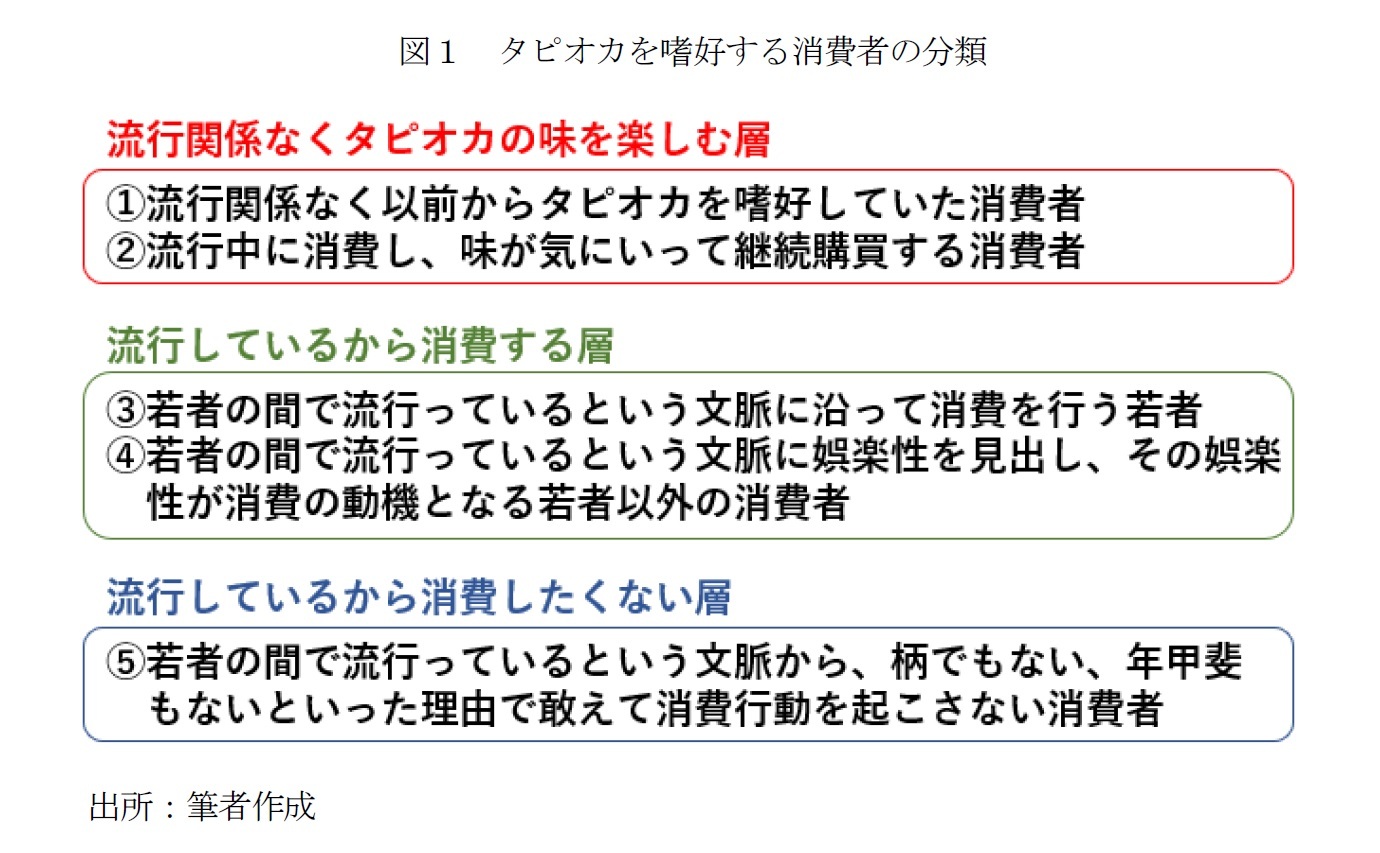

先ずは、ポジショニングの視点から述べたい。本来ポジショニングとは、商品供給者側が消費者の頭の中に、自社製品について独自のポジションを築き、差別化イメージを植えつけるための活動のことを指す。本レポートにおけるポジショニングは、消費者が当該市場において自身をどのポジションに置くか(スタンスをとるか)という意味を指している。特定層で特定の商品が流行り、ブームが生まれることがある。タピオカは若者の文化と認識されていたように、タピオカ消費は若者がメインターゲットとして捉えられていた。今では若者について詳しくない世代が彼らを探るワードとして「若者と言えばタピオカなんでしょ?」という認識を未だに擁しているくらいだ。タピオカブームのメインターゲットは若者であったことから、「(若者の間で)流行っているから消費したい」、というある種の体験価値を求めて若者がタピオカを消費していたという側面を擁していた。「若者の間で流行っている」という社会的コンテクスト(文脈)が成立しているからこそ、タピオカそのものが記号となってメッセージの発信に繋がるのである。

特定の商品やブランド(ここでいうタピオカ)に社会的な文脈が付与されると、その商品やブランドはメッセージを発信する機能を擁することになる。例えば、高級ブランドバッグや時計を身につけることは、「経済的余裕」「社会的ポジション」などを示すことになる。また、ランドセルを背負っていれば「小学生」、看護服を着用していれば医療従事者といったように、身に着けているもので、他人に自身の所属を伝えることになる。そこで、タピオカに関しては「流行」「若者」という2つの社会的文脈が成立しており、タピオカそのものから「流行を消費している」「若者文化を消費している」というメッセージが発信されていたわけだ。このことから、タピオカそのものを消費することは年齢によって制限されることはないが、タピオカの社会的な文脈から、タピオカを消費する人は「若者」「特に女性」「映えを求めている」「流行に敏感」といった明確なペルソナ(消費者イメージ)が構築されていたのである。

これは言い換えると若者以外はメインターゲットではなく、商品を購入する際にメインターゲットではない層にとっては、若者向け商品としてのバイアスがかかった状態で商品購入を検討することとなる。つまり、若者の間で流行っているモノを若者じゃない自分が買うという事で、消費者の中で、柄でもないと自身を評価したり、年甲斐もなく流行を追っていると他人から思われたくないと考えたり、若者の間で流行っているなら(若者の真似をして)買ってみる、というある種の娯楽性または冷かしの意識を持って消費をしているのだ。つまり、タピオカそのものよりも、現象(ブーム)に乗るか乗らないか、という基準が消費を決定する大きな要因となっているのである1。

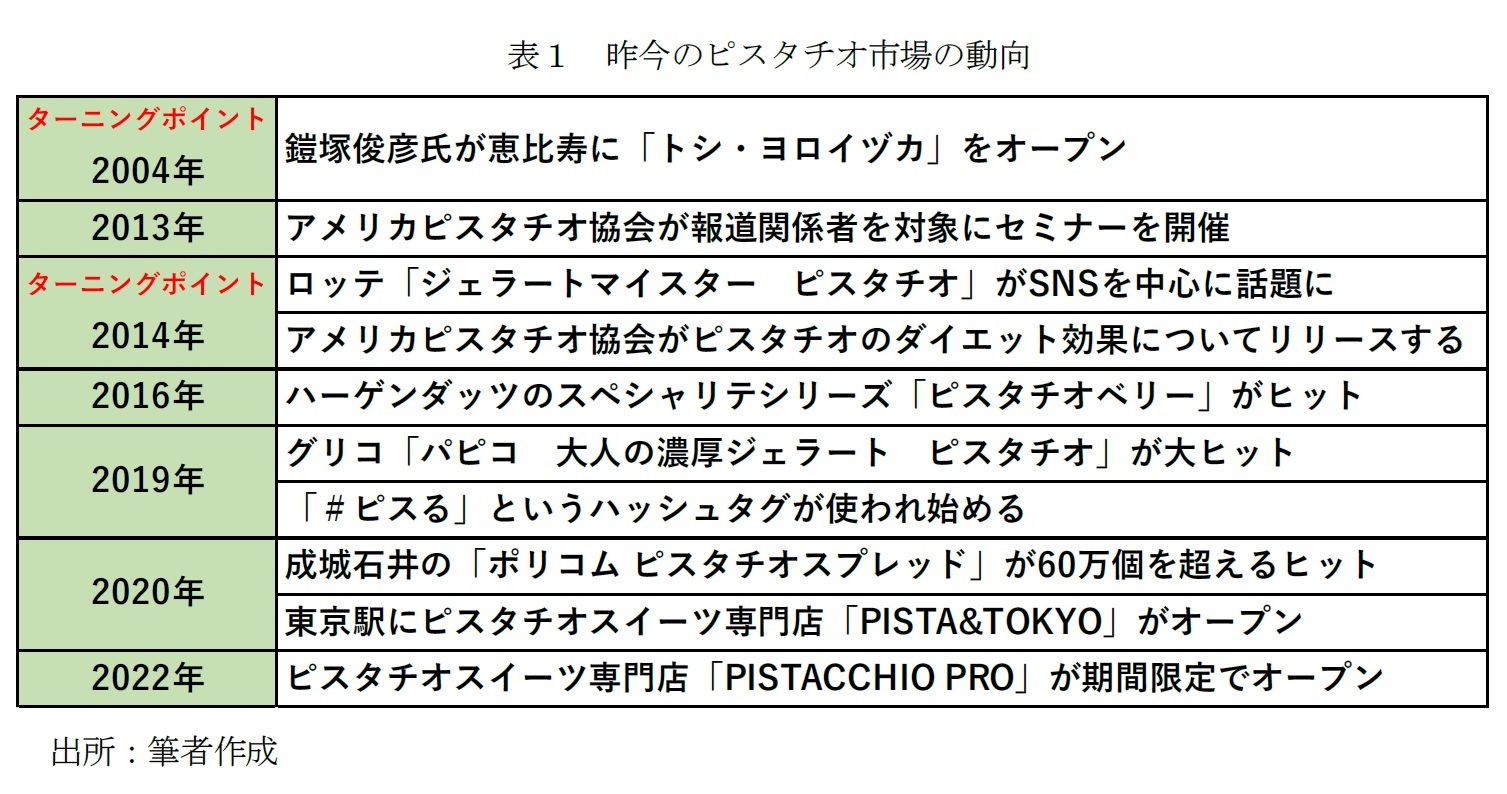

一方、昨今のピスタチオブームと呼ばれている現象は、前述した通り、SNSによってピスタチオスイーツ愛好者が顕在化したことで、ピスタチオに対するニーズが表層化し、更にマイクロインフルエンサーの情報拡散により、ピスタチオ愛好者以外の層も食べる(ピスタチオを認識する)機会が増えたことが背景にあると、考える。このように、タピオカにおいては社会的に「タピオカ=若者」という文脈が成立していたが、ピスタチオブーム及びピスタチオについては、性別、年齢等特定の層から支持されているという社会的コンテクスト(イメージ)は成立しておらず、ピスタチオ製品を購入するかしないかは、ブームによる影響ではなく、単に個人の嗜好そのものが購買動機となっていたわけだ。簡単に言えば「ピスタチオの味が好きな人」と「そうではない人」で、消費者を隔てていたのである。

以上を整理すると、タピオカの場合、若者の文化であるというコンテクストが成立しているため、消費者自身が、自分が消費者として適当であるかどうかを判断していた一方で、ピスタチオの場合はSNSによって潜在的なピスタチオファンが可視化されることにより、消費人口が急増したように見えただけである。それゆえ、特定の層から支持されているという社会的イメージが構築されなかったのだ。このような背景から、タピオカはインフルエンサーを中心にブームが生まれたというよりも、身近な友達や、同年代の消費者のSNSの投稿を基に消費がうまれたものであり、一方のピスタチオは前述した通り、マイクロインフルエンサーを通じて一般消費者に広く浸透していったのである。

1 消費者自身が「(このブームの)ターゲットではない」と自分自身のタピオカブームにおける立ち位置を決めてしまう事で敢えて購入しない、意識的にタピオカそのものを敬遠するなど、商品に対する評価ではなく、ブームに対する評価に基づいて消費行動を起こす。ブームや流行そのものが嫌いな消費者は流行っているという理由で、タピオカを消費しているその他の消費者に対してネガティブな印象を持つモノもいる。

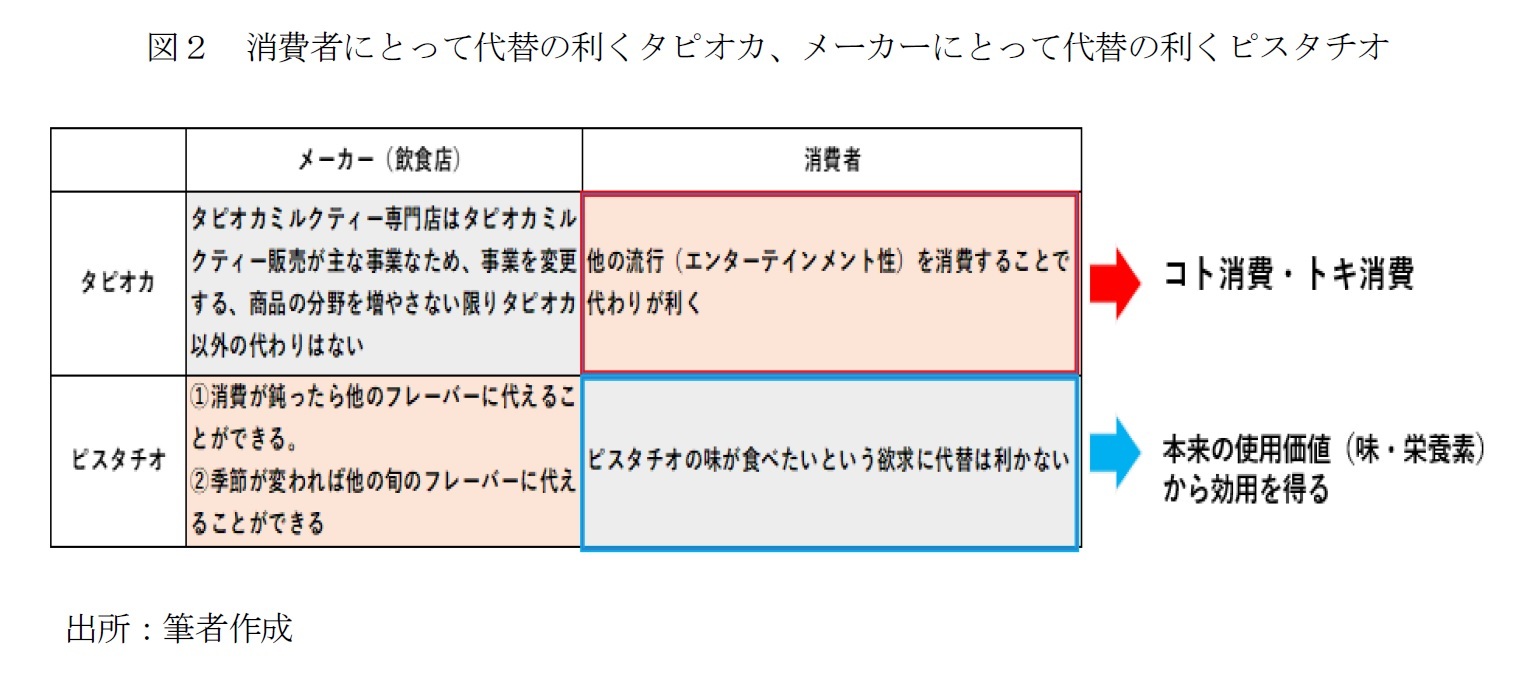

次に「代替財」の視点であるが、タピオカとピスタチオは、それぞれが消費者、メーカーにとって代替の利くものであった。昨今のタピオカブームは、LCC(格安航空会社)就航に伴う台湾フードブームが背景にあり、グルメとしてタピオカは消費されていた。しかし、店舗間競争に伴うタピオカ店のブランド化や、インスタ映えを目的とした過度な装飾、見た目を考慮したトッピングなど、味以外の付加価値にも重きが置かれるようになった。「インスタ映え」が流行語大賞に選ばれるなど、特に若者の間で「SNS投稿を行うことで消費が完結する」という消費文化が浸透していた当時、タピオカはいわゆる「映えフード」となり、写真を撮ること自体が消費目的に変化していった。この頃からタピオカ消費の構造は、味を求める消費者と、エンターテインメント性を求めて消費する層に二極化していく。エンターテインメント性を求める消費者は、「味そのものよりも、有名店の味を楽しむために並ぶ」「友達と交友の一環で購入する」「おしゃれなモノを購入したことをSNSに記録(投稿)し、他人に見せるために購入する」などの目的で消費していた。つまり、タピオカを購入することに付随した付加価値(体験)が求められていたわけであり、「トキ消費」や「コト消費」の側面を持っていたのである。言い換えればタピオカは、トキ消費やコト消費を行うための手段にすぎず、彼らにとっては代替の利く消費であったわけだ。

一方、ピスタチオは商品を提供する側にとっては、代替の利くフレーバーのひとつである。2020年以降、ピスタチオを使用した菓子が市場に多く出回るようになった。その多くがクッキー、チョコレートなど既存の菓子にピスタチオのフレーバーが付与されるというモノであった。これは年間リリースされる様々なフレーバーのひとつに、「ピスタチオ」というフレーバーが加わったにすぎない。春はイチゴや桜、夏はココナッツやマンゴー、秋は栗、冬は抹茶と、季節ごとにフレーバーが定着している日本の菓子市場であるが、そのローテーションのひとつに、秋から冬にかけてピスタチオが加わったのだ。季節が変われば他の旬のフレーバーに代えることができるという点と、ピスタチオに限らず秋から冬にかけては柚子やカボチャなど旬のフレーバーがあり、ピスタチオの代わりは存在するという2つの意味で、メーカー側にとっては商品としての代替が利くことになる。

しかし、消費者にとって、「ピスタチオ」フレーバーが食べたいという欲求は、ピスタチオ自体からのみ充足が可能であるため、代替は利かない。このことから、ピスタチオにおいては「モノ消費」(モノそのものが効用を満たす)によって欲求が充足されていると言える。ピスタチオ自体が映えフードとして消費されているという指摘もあるのは確かである。しかし、筆者はピスタチオを食すという体験価値(おいしいからリピートする、愛好家など)は各々の味覚や嗜好によって成立するため、その本質は基本的に個人で完結する消費であるので、「口コミ」による“うまいの連鎖”によって消費が生まれていくことになる。そのため、視覚的に訴え、若者に人気という社会的コンテクストが消費を促していたタピオカの様に爆発的なブームは生まれにくいのである。

(2022年06月15日「基礎研レポート」)

03-3512-1776

- 【経歴】

2019年 大学院博士課程を経て、

ニッセイ基礎研究所入社

・公益社団法人日本マーケティング協会 第17回マーケティング大賞 選考委員

・令和6年度 東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部若年支援課広報関連審査委員

【加入団体等】

・経済社会学会

・コンテンツ文化史学会

・余暇ツーリズム学会

・コンテンツ教育学会

・総合観光学会

廣瀬 涼のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/09/25 | 情報・幸福・消費──SNS社会の欲望の三角形-欲望について考える(1) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/09/12 | 「イマーシブ」の消費文化論-今日もまたエンタメの話でも。(第7話) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【“タピオカブーム”と“ピスタチオブーム”後編-そもそもピスタチオブームなんてあったのか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

“タピオカブーム”と“ピスタチオブーム”後編-そもそもピスタチオブームなんてあったのかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!