- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 欧州経済 >

- ユーロ圏物価上昇の特徴と今後

2022年06月07日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

5――ユーロ圏のインフレの今後

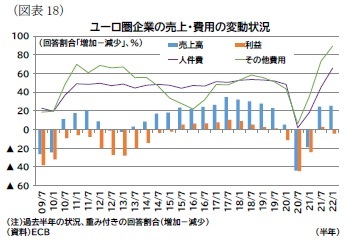

このうち、コロナ禍については、ワクチンの普及などにより経済活動の正常化が進んでいる。したがって、コロナ禍により生じたモノ需要の高まりや供給制約は解消に向かうだろう。筆者はコロナ禍とその回復期における、モノ需要の強さと貿易財価格の上昇については米国がけん引している面が強いと見ている。コロナ禍では世界的に接触を避けるために対面サービス産業を中心に需要が減少し、巣ごもり消費などで財需要が増加したが、特にこの財需要が増加したのが米国だった(図表14)。

コロナ禍以降の世界の貿易収支を見ると、中国の貿易黒字拡大と米国の貿易赤字拡大が目立っている。図表15の17年初からの貿易収支累積額を見ると、コロナ禍前は米中貿易摩擦を背景に中国の貿易赤字縮小、米国の貿易黒字縮小という動きが見られたが、コロナ禍後にはこうした傾向が大きく変わっている。政治的には米中関係の冷え込みが続いているが、両国の経済規模が大きいこともあって、コロナショックによって、この2か国を中心としたモノ貿易のグローバルインバランスは拡大している(なお昨年後半以降は、欧州でエネルギー輸入の増加に伴い貿易赤字が拡大している)。

したがって、中国からの輸出品となる、日用品や電気機器・コンピュータ機器やその部品などの貿易財は、米国の消費力や中国の供給力に左右されやすいと考えている。このうち米国の消費力は、FRBが積極的な利上げを指向していることもあり、今後は減速していくことが見込まれる。そのため、貿易財を中心とした財価格については下落圧力生じ、ユーロ圏にとっても、米国での消費が減速することが、貿易財を中心とした物価の下落圧力として働くだろう。

ただし、財の輸出国である中国が、コロナ禍により上海をロックダウンするなど経済活動を抑制する「ゼロコロナ戦略」を講じていることは、供給制約を通じた価格上昇圧力の継続要因になることから、中国の動向には注意が必要だろう。

一方、地政学的要因による物価上昇の動向については不確実性が高い。

足もとでは、西側諸国がロシアへの貿易制裁などを講じ「脱ロシア」の動きを加速させる一方、ロシア側からも対抗措置として西側諸国へ資源供給を抑制する動きを見せている。供給網を突然分断すれば西側諸国とロシア双方にとって悪影響となるため、「脱ロシア」の動きは経済への影響に配慮しつつ進められると見られるが、少なくともロシア・ウクライナ戦争が続く限りは供給不安が持続し、物価にも影響するだろう。欧州はロシアと地理的に近く、とりわけエネルギー分野でロシアへの依存度が高いためこうした影響を大きく受けると見られる。

また、食料品については、ロシア・ウクライナ産の小麦に代表される穀物の供給減少や、ロシア産の肥料供給などが減少することが懸念されるほか、天候要因による不作懸念や保護主義的な食料確保の動きが価格上昇圧力に拍車をかけている12。

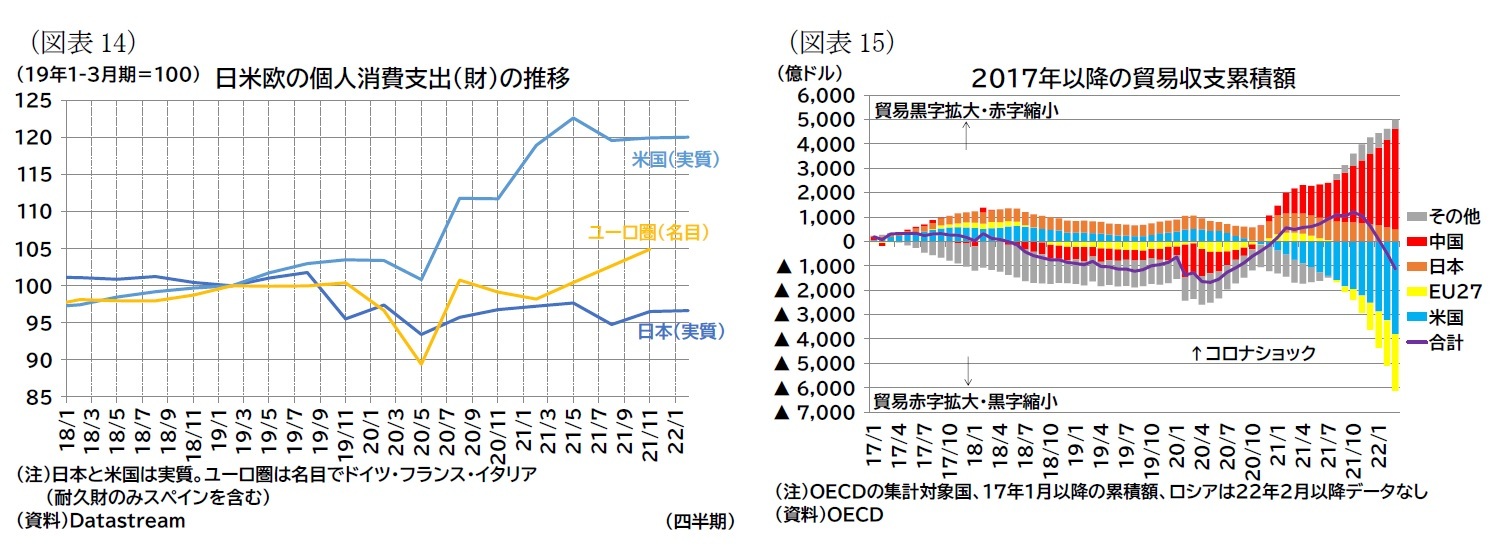

これらの資源・商品価格への上昇圧力は持続的なものとなり得るが、すでに価格に織り込まれた部分もあることを考えると、今後の上昇余地も小さくなっていくことが見込まれる。つまり、上昇率としては減速していくだろう。ただし、消費者物価に上流物価の上昇が完全に転嫁されていない可能性には注意したい。この場合は上流物価の上昇ペースが鈍化したとしても消費者物価の上昇が持続する可能性がある(図表16、エネルギー価格の上流物価と消費者物価の水準がかなり乖離している)。

コロナ禍以降の世界の貿易収支を見ると、中国の貿易黒字拡大と米国の貿易赤字拡大が目立っている。図表15の17年初からの貿易収支累積額を見ると、コロナ禍前は米中貿易摩擦を背景に中国の貿易赤字縮小、米国の貿易黒字縮小という動きが見られたが、コロナ禍後にはこうした傾向が大きく変わっている。政治的には米中関係の冷え込みが続いているが、両国の経済規模が大きいこともあって、コロナショックによって、この2か国を中心としたモノ貿易のグローバルインバランスは拡大している(なお昨年後半以降は、欧州でエネルギー輸入の増加に伴い貿易赤字が拡大している)。

したがって、中国からの輸出品となる、日用品や電気機器・コンピュータ機器やその部品などの貿易財は、米国の消費力や中国の供給力に左右されやすいと考えている。このうち米国の消費力は、FRBが積極的な利上げを指向していることもあり、今後は減速していくことが見込まれる。そのため、貿易財を中心とした財価格については下落圧力生じ、ユーロ圏にとっても、米国での消費が減速することが、貿易財を中心とした物価の下落圧力として働くだろう。

ただし、財の輸出国である中国が、コロナ禍により上海をロックダウンするなど経済活動を抑制する「ゼロコロナ戦略」を講じていることは、供給制約を通じた価格上昇圧力の継続要因になることから、中国の動向には注意が必要だろう。

一方、地政学的要因による物価上昇の動向については不確実性が高い。

足もとでは、西側諸国がロシアへの貿易制裁などを講じ「脱ロシア」の動きを加速させる一方、ロシア側からも対抗措置として西側諸国へ資源供給を抑制する動きを見せている。供給網を突然分断すれば西側諸国とロシア双方にとって悪影響となるため、「脱ロシア」の動きは経済への影響に配慮しつつ進められると見られるが、少なくともロシア・ウクライナ戦争が続く限りは供給不安が持続し、物価にも影響するだろう。欧州はロシアと地理的に近く、とりわけエネルギー分野でロシアへの依存度が高いためこうした影響を大きく受けると見られる。

また、食料品については、ロシア・ウクライナ産の小麦に代表される穀物の供給減少や、ロシア産の肥料供給などが減少することが懸念されるほか、天候要因による不作懸念や保護主義的な食料確保の動きが価格上昇圧力に拍車をかけている12。

これらの資源・商品価格への上昇圧力は持続的なものとなり得るが、すでに価格に織り込まれた部分もあることを考えると、今後の上昇余地も小さくなっていくことが見込まれる。つまり、上昇率としては減速していくだろう。ただし、消費者物価に上流物価の上昇が完全に転嫁されていない可能性には注意したい。この場合は上流物価の上昇ペースが鈍化したとしても消費者物価の上昇が持続する可能性がある(図表16、エネルギー価格の上流物価と消費者物価の水準がかなり乖離している)。

さて、以上で見てきたコロナ禍や地政学的要因による物価上昇は、「ショック」を端に発した物価上昇と捉えることができる。一方で、中長期のインフレ動向という観点からECBが重視しているのが、賃金動向や期待インフレ率である。

例えば、ECBのシュナーベル専務理事は、ユーロ圏のインフレ動向に関して、世界的な物価上昇圧力が生じているものの、輸出物価の上昇により、一部は交易条件の悪化を緩和しており、また企業が利益を確保できていることに着目する13(この観点では、上述した生産者物価と消費者物価の乖離は深刻ではないという評価になるだろう)。そして、ユーロ圏でも労働需給が引き締まっていることから、労働者が労使交渉を通じて賃金上昇の要求を強め、賃金が上昇していくシナリオを提示している。また、企業が値付けする際の要素として、期待インフレ率が重視されつつあることから、実際の物価安定のためにも、インフレ期待を安定させることが重要であることにも言及している。

ユーロ圏で観測される期待インフレ率の上振れや、労働需要の強さはいずれも長期的なインフレ圧力となりうる要素である。

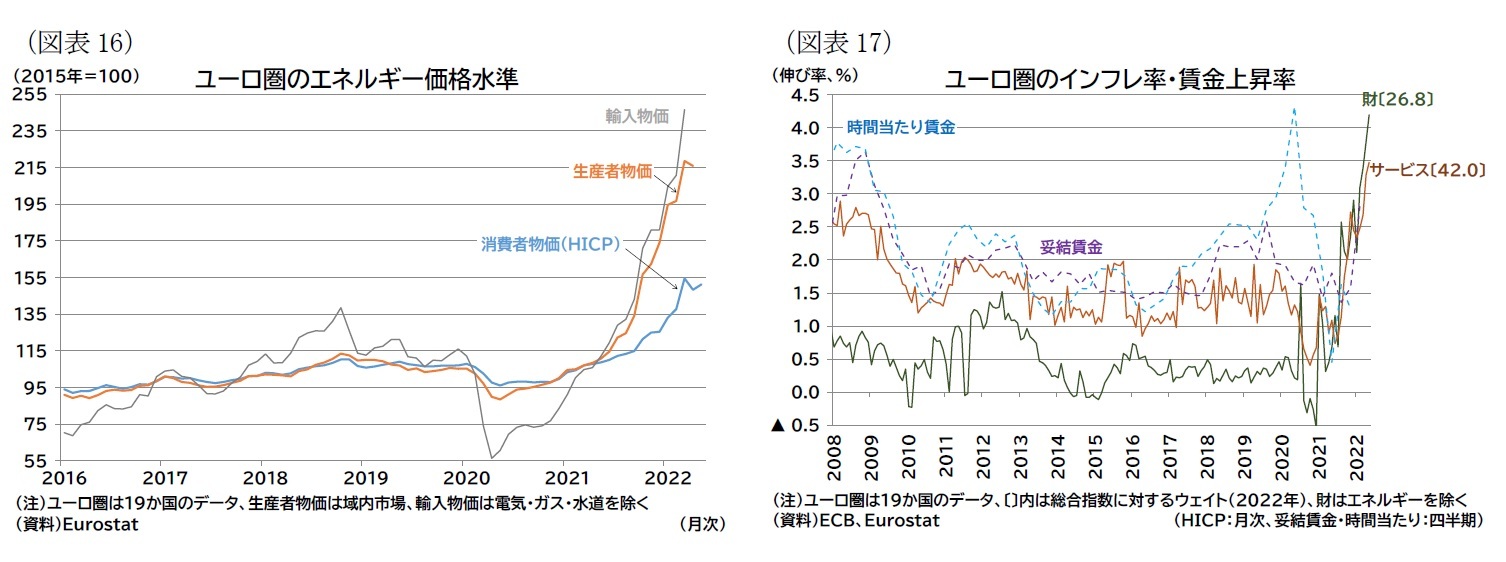

すでに見てきたように、ユーロ圏では、エネルギーや財価格だけでなく、サービス価格も上昇している。国際的な取引が行われにくいサービス価格においても上昇が加速していることは、ユーロ圏内でも需要が底堅いことを示唆している(図表17)。むしろ、コロナ禍期間中の貯蓄の積み上がりなどを要因として消費需要が維持されれば、資源価格など上流の物価上昇が主導するインフレが鎮静化することで、むしろ企業の原材料負担が抑制され、賃金を引き上げる余地が拡大する。そして、賃金上昇を伴うインフレは物価上昇の持続性を強める可能性がある(いわゆる「second round effect(波及効果、2次的効果)」)。

例えば、ECBのシュナーベル専務理事は、ユーロ圏のインフレ動向に関して、世界的な物価上昇圧力が生じているものの、輸出物価の上昇により、一部は交易条件の悪化を緩和しており、また企業が利益を確保できていることに着目する13(この観点では、上述した生産者物価と消費者物価の乖離は深刻ではないという評価になるだろう)。そして、ユーロ圏でも労働需給が引き締まっていることから、労働者が労使交渉を通じて賃金上昇の要求を強め、賃金が上昇していくシナリオを提示している。また、企業が値付けする際の要素として、期待インフレ率が重視されつつあることから、実際の物価安定のためにも、インフレ期待を安定させることが重要であることにも言及している。

ユーロ圏で観測される期待インフレ率の上振れや、労働需要の強さはいずれも長期的なインフレ圧力となりうる要素である。

すでに見てきたように、ユーロ圏では、エネルギーや財価格だけでなく、サービス価格も上昇している。国際的な取引が行われにくいサービス価格においても上昇が加速していることは、ユーロ圏内でも需要が底堅いことを示唆している(図表17)。むしろ、コロナ禍期間中の貯蓄の積み上がりなどを要因として消費需要が維持されれば、資源価格など上流の物価上昇が主導するインフレが鎮静化することで、むしろ企業の原材料負担が抑制され、賃金を引き上げる余地が拡大する。そして、賃金上昇を伴うインフレは物価上昇の持続性を強める可能性がある(いわゆる「second round effect(波及効果、2次的効果)」)。

つまり、現時点では企業の価格決定力が比較的維持されているため、企業コストの観点から見れば、コスト負担が原材料から人件費に変わることで、賃金インフレの発生が促される可能性がある(図表18)。

つまり、現時点では企業の価格決定力が比較的維持されているため、企業コストの観点から見れば、コスト負担が原材料から人件費に変わることで、賃金インフレの発生が促される可能性がある(図表18)。総じて見れば、ユーロ圏でも米国や英国と同様に賃金上昇圧力を伴うインフレ圧力として持続性が強まっているように見受けられる。ユーロ圏ではロシアの地政学的リスクの影響を受けやすいため、景気の下振れリスクにも配慮する必要があるが、インフレ動向に鑑みると、短期的な高インフレだけでなく、中長期的なインフレ圧力への懸念も増していると言える。こうした状況が、冒頭で述べたようなECBの金融引き締め姿勢を正当づけていると思われる。

12 天候要因による不作懸念としては、例えば、干ばつの米国産トウモロコシやフランス産小麦への影響、保護主義的な動きとしては、インドの小麦輸出停止など。例えば、日本経済新聞電子版2022年5月25日「ラニーニャ長期化、食品市場を揺らす 強まる先高観」を参照(22年6月7日アクセス)。

13 ECB(2022), The globalisation of inflation, Speech by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, at a conference organised by the Österreichische Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management, 11 May 2022。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2022年06月07日「基礎研レター」)

03-3512-1818

経歴

- 【職歴】

2006年 日本生命保険相互会社入社(資金証券部)

2009年 日本経済研究センターへ派遣

2010年 米国カンファレンスボードへ派遣

2011年 ニッセイ基礎研究所(アジア・新興国経済担当)

2014年 同、米国経済担当

2014年 日本生命保険相互会社(証券管理部)

2020年 ニッセイ基礎研究所

2023年より現職

・SBIR(Small Business Innovation Research)制度に係る内閣府スタートアップ

アドバイザー(2024年4月~)

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

高山 武士のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/31 | ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/31 | ユーロ圏GDP(2025年7-9月期)-前期比プラス成長を維持し、成長率は加速 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/31 | ユーロ圏失業率(2025年9月)-失業率は6.3%で横ばい推移 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/15 | IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【ユーロ圏物価上昇の特徴と今後】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ユーロ圏物価上昇の特徴と今後のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!