- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 健康・ヘルスケア >

- コロナ禍でどんな人が孤独・孤立を感じているのか~「第8回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」より

2022年05月31日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

新型コロナウイルスの感染拡大以降、人々が対面でコミュニケーションする機会が減り、人間関係への不安や、孤独・孤立への不安が広がっていることを、今年3月の基礎研レポートで報告した1。ニッセイ基礎研究所のインターネット調査の結果、孤独・孤立を感じている割合は4人に1人に上り、特に20歳代でその傾向が強いこと、うつ病や認知機能悪化への不安とも関連があることなどを示す内容だった。これらの調査結果は、筆者の想像を上回るものであった。

そこで本稿では、ニッセイ基礎研究所が3月に実施した最新の第8回調査の結果を用いて2、より詳しい分析を行い、どんな人が孤独や孤立を感じているのかを明らかにする。なお、前回調査までは、設問の文言を「コミュニケーション機会の減少による孤独や孤立」としていたが、孤独・孤立の要因はコミュニケーション不足だけではなく、健康面や経済面などにも亘ると考えられるため、第8回調査からは、単に「孤独や孤立」と変更した。

1 坊美生子(2022)「コロナ禍における人間関係の疎遠化と孤立・孤独 『第7回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査』より」(2022年3月9日)

2 2022年3月23~29日、全国の20~74歳の男女2,584人を対象にインターネット上で実施。

そこで本稿では、ニッセイ基礎研究所が3月に実施した最新の第8回調査の結果を用いて2、より詳しい分析を行い、どんな人が孤独や孤立を感じているのかを明らかにする。なお、前回調査までは、設問の文言を「コミュニケーション機会の減少による孤独や孤立」としていたが、孤独・孤立の要因はコミュニケーション不足だけではなく、健康面や経済面などにも亘ると考えられるため、第8回調査からは、単に「孤独や孤立」と変更した。

1 坊美生子(2022)「コロナ禍における人間関係の疎遠化と孤立・孤独 『第7回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査』より」(2022年3月9日)

2 2022年3月23~29日、全国の20~74歳の男女2,584人を対象にインターネット上で実施。

2――孤独や孤立への不安を感じている人の割合

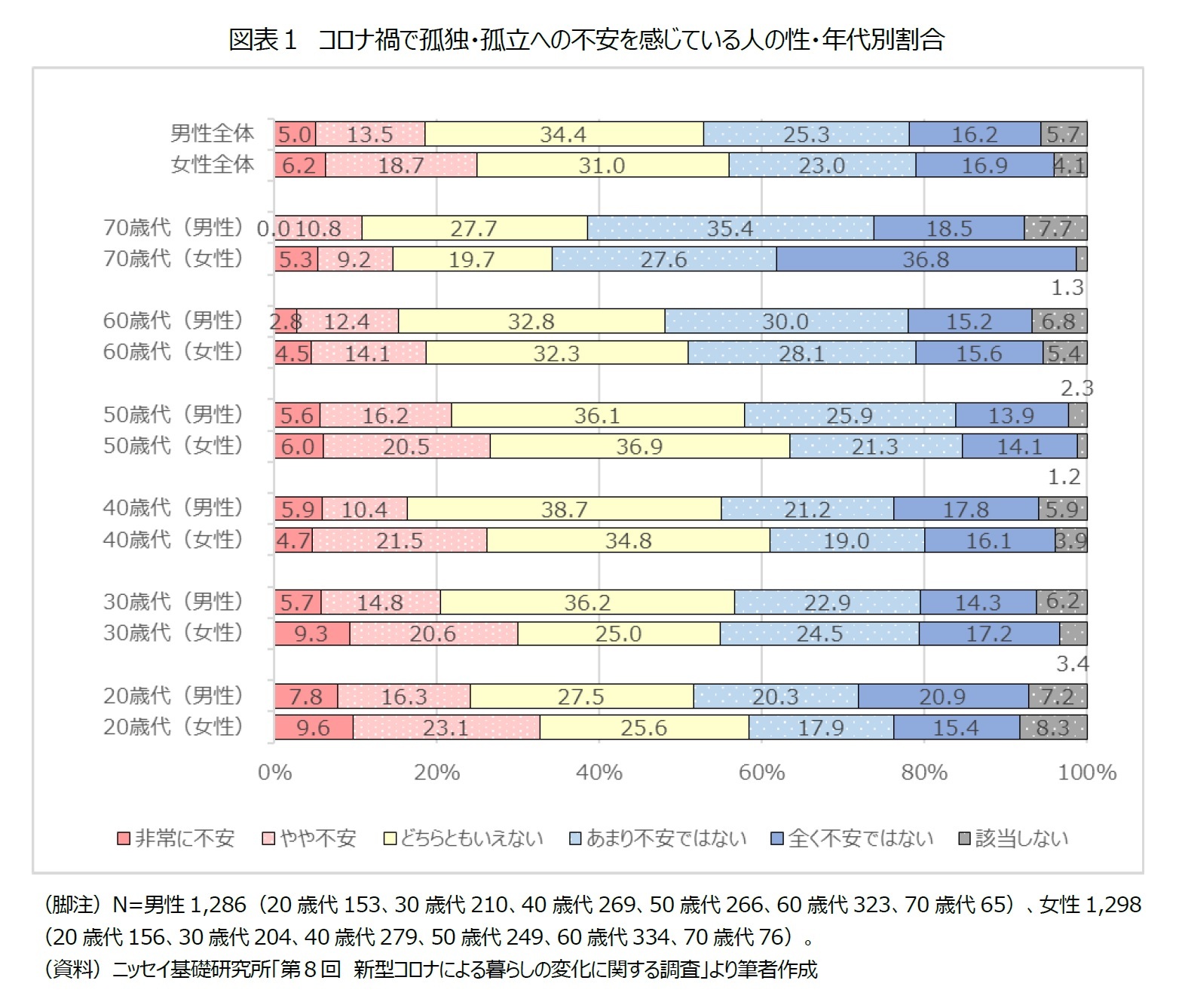

まず、「第8回新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」で、コロナ禍において「孤独や孤立」への不安があるかどうかについて尋ねた結果を、性・年代別にまとめた(図表1)。「非常に不安」と回答した人(グラフの赤色)と「不安」(グラフの薄い赤色)と回答した人を合わせた不安層の割合は、男性全体では18.5%、女性全体では24.9%に上り、女性の方が上回った。男性では5人に1人、女性では4人に1人が孤独や孤立を不安に感じているという結果である。

年代別にみると、男女いずれも若年層の方が不安層の割合が大きい傾向があった。特に20歳代女性と30歳代女性では不安層が約3割に上った。一方、70歳男性と70歳代女性では、不安層は約1割だった。

年代別にみると、男女いずれも若年層の方が不安層の割合が大きい傾向があった。特に20歳代女性と30歳代女性では不安層が約3割に上った。一方、70歳男性と70歳代女性では、不安層は約1割だった。

3――どんな人が孤独や孤立への不安を感じているのか

1│生活にどのような変化があった人が孤独・孤立を感じているのか

(1)行動変化と孤独・孤立不安とのクロス分析の結果

次に、どのような人が孤独・孤立を感じているのかを明らかにするために、同調査結果を用いて、日常生活における様々な行動変化の有無と、孤独・孤立不安とのクロス分析を行った。行動変化については、コロナ前に比べて、設問の行動について「増加」「やや増加」「変わらない」「やや減少」「減少」の5段階で尋ねた。この調査では、消費や働き方等の変化に関して、幅広く設問を設けているが、本稿では、孤独・孤立と関連が見られた項目に絞って紹介する3。

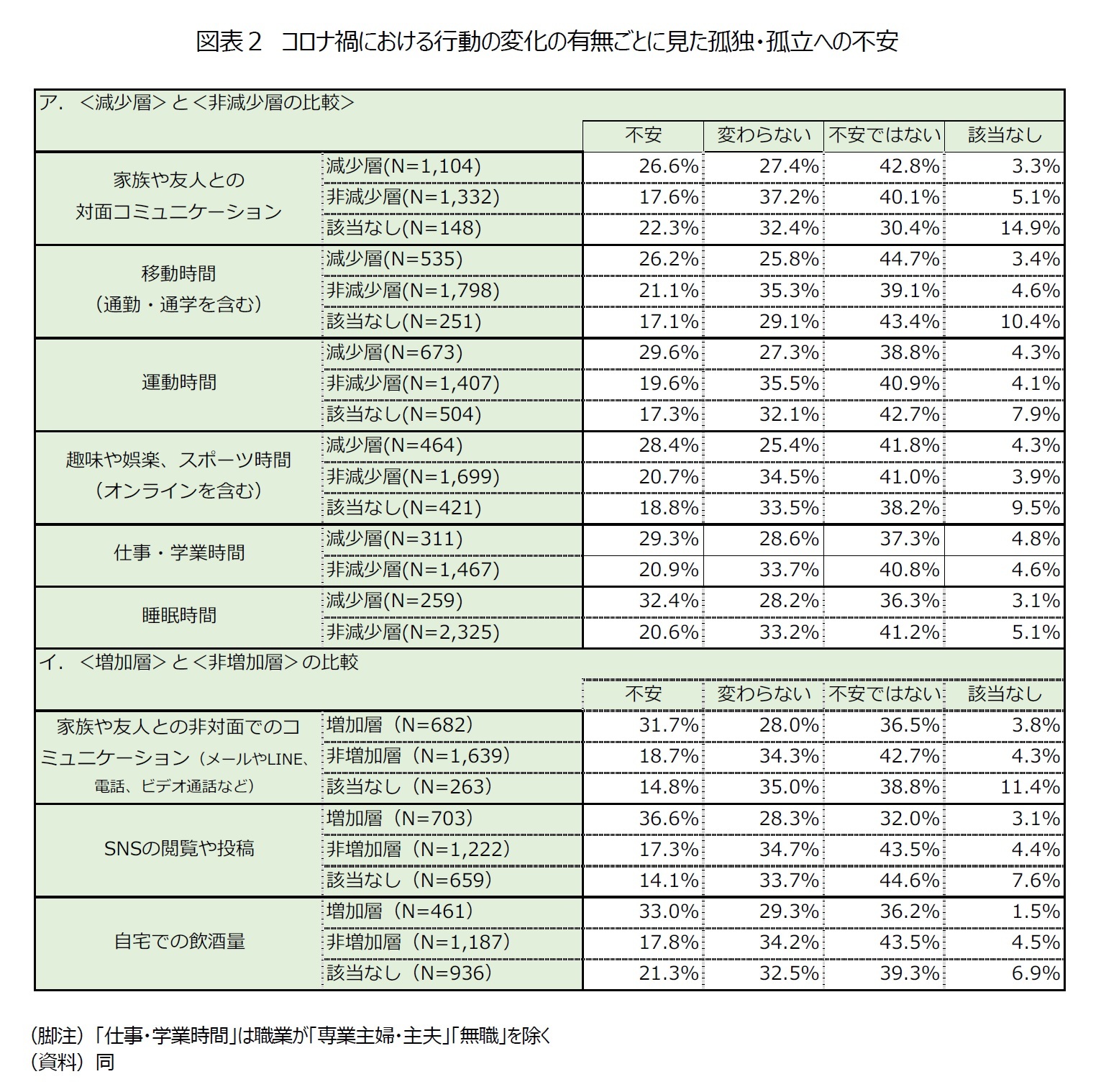

主な結果をまとめたものが、図表2である。「ア」の6項目については、「減少」と「やや減少」の合計を「減少層」とし、それ以外(「増加」と「やや増加」、「変わりなし」)を合計した「非減少層」との違いを比較した。「イ」の3項目については、「増加」と「やや増加」の回答をまとめた「増加層」と、それ以外(「減少」、「やや減少」、「変わりなし」)をまとめた「非増加層」との違いを比較した。

(1)行動変化と孤独・孤立不安とのクロス分析の結果

次に、どのような人が孤独・孤立を感じているのかを明らかにするために、同調査結果を用いて、日常生活における様々な行動変化の有無と、孤独・孤立不安とのクロス分析を行った。行動変化については、コロナ前に比べて、設問の行動について「増加」「やや増加」「変わらない」「やや減少」「減少」の5段階で尋ねた。この調査では、消費や働き方等の変化に関して、幅広く設問を設けているが、本稿では、孤独・孤立と関連が見られた項目に絞って紹介する3。

主な結果をまとめたものが、図表2である。「ア」の6項目については、「減少」と「やや減少」の合計を「減少層」とし、それ以外(「増加」と「やや増加」、「変わりなし」)を合計した「非減少層」との違いを比較した。「イ」の3項目については、「増加」と「やや増加」の回答をまとめた「増加層」と、それ以外(「減少」、「やや減少」、「変わりなし」)をまとめた「非増加層」との違いを比較した。

まず、コロナ前と比べて「家族や友人との対面コミュニケーション」が「減少」「やや減少」と回答した減少層が孤独や孤立を不安に感じている割合は26.6%に上り、非減少層の17.6%よりも大きかった。同様に、「移動時間(通勤・通学を含む)」、「運動時間」、「趣味や娯楽、スポーツ時間(オンラインを含む)」、「仕事・学業時間」、「睡眠時間」についても、減少層は非減少層に比べて、孤独・孤立不安を感じている割合が大きかった。

次に、「家族や友人との非対面でのコミュニケーション(メールやLINE、電話、ビデオ通話など)」については、「増加」「やや増加」と回答した「増加層」のうち、孤独・孤立不安を感じている割合は31.7%に上り、非増加層の18.7% よりも大きかった。同様に、「SNSの閲覧や投稿」、「自宅での飲酒量」についても、増加層は非増加層に比べて、孤独・孤立不安を感じている割合が大きかった。

従って、コロナ禍における行動変化のうち、対面コミュニケーションの減少、運動、趣味・娯楽・スポーツ活動、仕事時間や睡眠時間の減少、非対面コミュニケーション、SNS、自宅での飲酒量の増加が、孤独・孤立と関連していることが分かった。

3 調査結果全般についてはニッセイ基礎研究所 「2020・2021年度特別調査『第8回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査』調査結果概要」参照。

次に、「家族や友人との非対面でのコミュニケーション(メールやLINE、電話、ビデオ通話など)」については、「増加」「やや増加」と回答した「増加層」のうち、孤独・孤立不安を感じている割合は31.7%に上り、非増加層の18.7% よりも大きかった。同様に、「SNSの閲覧や投稿」、「自宅での飲酒量」についても、増加層は非増加層に比べて、孤独・孤立不安を感じている割合が大きかった。

従って、コロナ禍における行動変化のうち、対面コミュニケーションの減少、運動、趣味・娯楽・スポーツ活動、仕事時間や睡眠時間の減少、非対面コミュニケーション、SNS、自宅での飲酒量の増加が、孤独・孤立と関連していることが分かった。

3 調査結果全般についてはニッセイ基礎研究所 「2020・2021年度特別調査『第8回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査』調査結果概要」参照。

(2)考察

(1)の結果から、コロナ禍で、家族や友人との対面コミュニケーションが減ったことで、他人とのつながりが薄くなり、孤独・孤立不安が広がっている可能性がある。移動や運動、趣味や娯楽・スポーツなどが減少したグループが、孤独・孤立感を感じている割合が大きいことも、これらの行動に付随する、仲間との交流機会の減少が影響している可能性を示しているだろう。

逆に、非対面コミュニケーションやSNSの閲覧・投稿が増加したグループが、そうではないグループに比べて、孤独・孤立不安の割合が大きかったことからは、むしろ、孤独・孤立不安を埋めるために、電話やメールなどをしたり、緩いつながりを求めてSNSを使用したりしている可能性がある。

また、孤独・孤立不安は、仕事・学業時間の減少とも関連することが分かった。コロナ禍で仕事時間が減ったという人の中には、勤務先で会議が減ったり、在宅勤務に伴う仕事の見直しによって作業量が減ったりしたケースもあると考えられるが、コロナの影響で、勤務先や経営する事業の売上が減少したり、アルバイトが減ったりしたことにより、仕事が減ったケースもあると考えられる4。

また、睡眠時間と孤独・孤立不安との関連にも注目すべきであろう。孤独・孤立不安が、一定程度、深刻なレベルに達し、睡眠障害を引き起こしている可能性があるからである。自宅での飲酒量増加と孤独・孤立不安との関連も、同様に注意すべき点である。孤独・孤立不安が深まり、アルコール依存症に発展しているケースがあるかもしれないからである。

4 回答者の職業別で、仕事・学業時間が「減少」または「やや減少」と回答した割合は、「学生」42.9%、「自営業・自由業」26.3%、「派遣社員」25.5%、「パート・アルバイト」19%、「正社員・正職員(管理職)」17.6%、「正社員・正職員(管理職以外)」14.3%、「公務員(正規・管理職)」14.2%、「経営者・役員」12.8%など。

(1)の結果から、コロナ禍で、家族や友人との対面コミュニケーションが減ったことで、他人とのつながりが薄くなり、孤独・孤立不安が広がっている可能性がある。移動や運動、趣味や娯楽・スポーツなどが減少したグループが、孤独・孤立感を感じている割合が大きいことも、これらの行動に付随する、仲間との交流機会の減少が影響している可能性を示しているだろう。

逆に、非対面コミュニケーションやSNSの閲覧・投稿が増加したグループが、そうではないグループに比べて、孤独・孤立不安の割合が大きかったことからは、むしろ、孤独・孤立不安を埋めるために、電話やメールなどをしたり、緩いつながりを求めてSNSを使用したりしている可能性がある。

また、孤独・孤立不安は、仕事・学業時間の減少とも関連することが分かった。コロナ禍で仕事時間が減ったという人の中には、勤務先で会議が減ったり、在宅勤務に伴う仕事の見直しによって作業量が減ったりしたケースもあると考えられるが、コロナの影響で、勤務先や経営する事業の売上が減少したり、アルバイトが減ったりしたことにより、仕事が減ったケースもあると考えられる4。

また、睡眠時間と孤独・孤立不安との関連にも注目すべきであろう。孤独・孤立不安が、一定程度、深刻なレベルに達し、睡眠障害を引き起こしている可能性があるからである。自宅での飲酒量増加と孤独・孤立不安との関連も、同様に注意すべき点である。孤独・孤立不安が深まり、アルコール依存症に発展しているケースがあるかもしれないからである。

4 回答者の職業別で、仕事・学業時間が「減少」または「やや減少」と回答した割合は、「学生」42.9%、「自営業・自由業」26.3%、「派遣社員」25.5%、「パート・アルバイト」19%、「正社員・正職員(管理職)」17.6%、「正社員・正職員(管理職以外)」14.3%、「公務員(正規・管理職)」14.2%、「経営者・役員」12.8%など。

2│暮らしにどのような不安を感じている人が孤独・孤立を感じているのか

(1) 暮らし・社会の変化に対する不安と、孤独・孤立不安とのクロス分析の結果

1) 人間関係不安

ここからは、1|でみた行動変化も考慮しながら、コロナ禍で起きる暮らしや社会の変化に対して、どのような不安がある人が、孤独や孤立を感じているかについて、みていきたい。

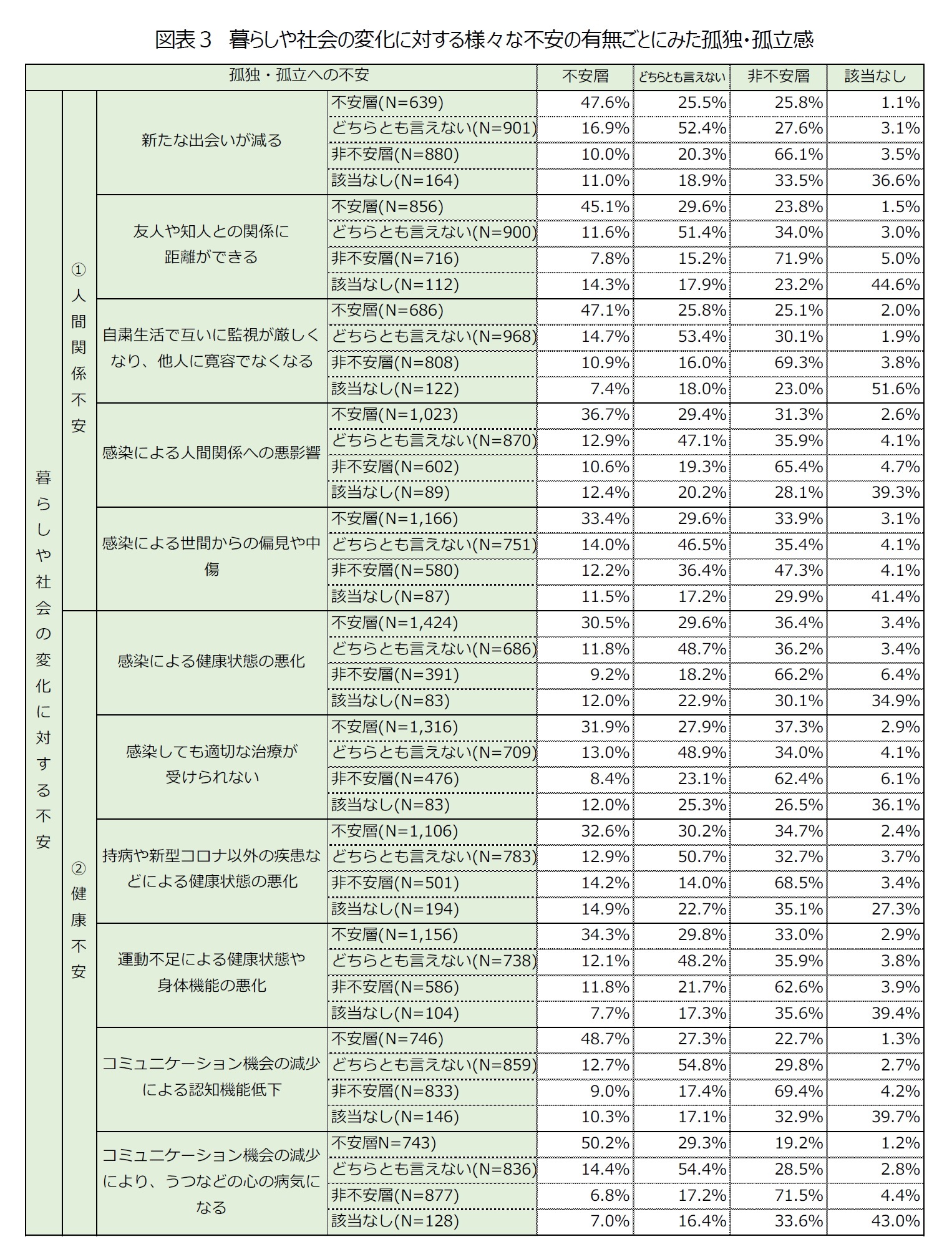

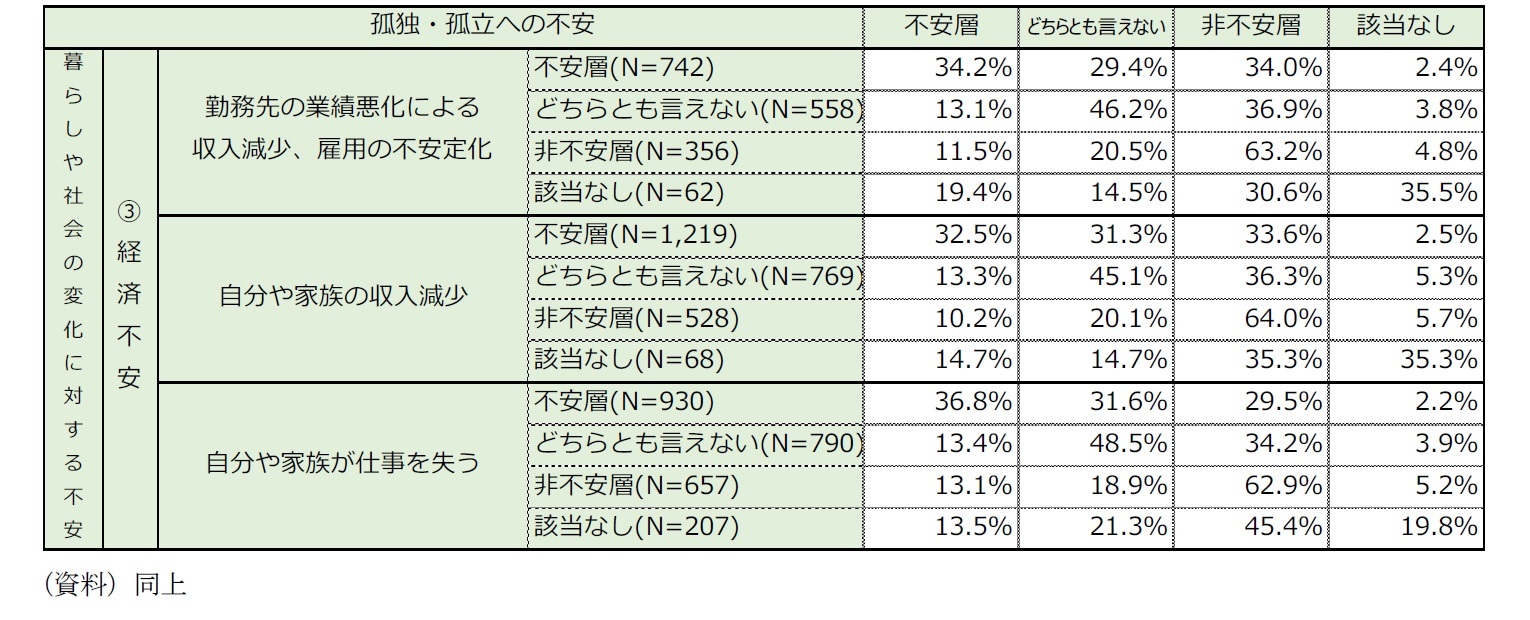

再び「第8回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」を用いて、暮らしや社会の変化に関する様々な不安の有無と、孤独・孤立不安とのクロス分析を行った。比較がしやすいように、「不安」「やや不安」と回答した人は「不安層」、「あまり不安ではない」「不安ではない」と回答した人は「非不安層」とまとめて分析を行った。その結果、暮らしや社会の変化のうち、孤独・孤立との関連がみられたものは複数あり、それらは「人間関係不安」、「健康不安」、「経済不安」の三つに大別することができた(図表3)。

(1) 暮らし・社会の変化に対する不安と、孤独・孤立不安とのクロス分析の結果

1) 人間関係不安

ここからは、1|でみた行動変化も考慮しながら、コロナ禍で起きる暮らしや社会の変化に対して、どのような不安がある人が、孤独や孤立を感じているかについて、みていきたい。

再び「第8回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」を用いて、暮らしや社会の変化に関する様々な不安の有無と、孤独・孤立不安とのクロス分析を行った。比較がしやすいように、「不安」「やや不安」と回答した人は「不安層」、「あまり不安ではない」「不安ではない」と回答した人は「非不安層」とまとめて分析を行った。その結果、暮らしや社会の変化のうち、孤独・孤立との関連がみられたものは複数あり、それらは「人間関係不安」、「健康不安」、「経済不安」の三つに大別することができた(図表3)。

まず、人間関係に関するものからみていきたい。コロナ禍で「新たな出会いが減る」ことに「不安」「やや不安」と回答した不安層のうち、孤立・孤独不安を感じている人の割合は半数近くに達し、それ以外のグループを大きく上回った。「友人や知人との関係に距離ができる」の不安層も5割近くが孤独・孤立不安を感じており、それ以外のグループの割合を大きく上回った。

また、新型コロナウイルスの感染防止対策を巡っても、人間関係不安との関連が見られた。「自粛生活で互いに監視が厳しくなり、他人に寛容でなくなる」と感じている不安層のうち、約半数が孤独・孤立不安を感じ、それ以外のグループよりも割合が大きかった。感染した場合の「人間関係への悪影響」「世間からの偏見や中傷」の不安層も、それ以外のグループに比べて、孤独・孤立不安を抱いている割合が大きかった。

また、新型コロナウイルスの感染防止対策を巡っても、人間関係不安との関連が見られた。「自粛生活で互いに監視が厳しくなり、他人に寛容でなくなる」と感じている不安層のうち、約半数が孤独・孤立不安を感じ、それ以外のグループよりも割合が大きかった。感染した場合の「人間関係への悪影響」「世間からの偏見や中傷」の不安層も、それ以外のグループに比べて、孤独・孤立不安を抱いている割合が大きかった。

(2022年05月31日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1821

経歴

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を -

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 -

2025年10月21日

中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) -

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【コロナ禍でどんな人が孤独・孤立を感じているのか~「第8回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」より】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

コロナ禍でどんな人が孤独・孤立を感じているのか~「第8回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」よりのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!