- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 個人消費 >

- 経済正常化の鍵を握る個人消費-当面は貯蓄率の引き下げ、中長期的には賃上げによる可処分所得の増加が重要

経済正常化の鍵を握る個人消費-当面は貯蓄率の引き下げ、中長期的には賃上げによる可処分所得の増加が重要

経済研究部 経済調査部長 斎藤 太郎

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――コロナ禍で欧米に遅れる日本経済の回復

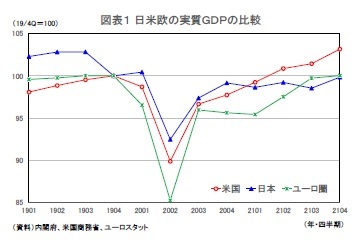

一方、日本経済は緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令されていた期間が長かったこともあり、2021年を通して一進一退の動きが続いた。2021年10-12月期は緊急事態宣言の解除を受けて個人消費が高い伸びとなったことから、前期比年率5.4%の高成長となったが、実質GDPの水準はコロナ前を▲0.2%下回っている(図表1)。

一方、日本経済は緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令されていた期間が長かったこともあり、2021年を通して一進一退の動きが続いた。2021年10-12月期は緊急事態宣言の解除を受けて個人消費が高い伸びとなったことから、前期比年率5.4%の高成長となったが、実質GDPの水準はコロナ前を▲0.2%下回っている(図表1)。2022年に入ってからオミクロン株を中心とした新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、まん延防止等重点措置が発令されており、個人消費は再び弱い動きとなっている。現時点では、2022年1-3月期はほぼゼロ成長にとどまると予想しており、コロナ前の水準を回復するのは、米国から1年遅れの2022年4-6月期となると予想している。

日本の実質GDPがたとえコロナ前の水準に戻ったとしても、経済正常化が実現したとは言えない。

まず、2019年10-12月期をコロナ前とすることが一般的だが、日本は消費税率引き上げの影響で前期比年率▲10.6%の大幅マイナス成長となったため、コロナ前の段階ですでに平常時よりも経済活動の水準が落ち込んでいた。実質GDPがコロナ前に戻るだけでは不十分だ。日本の実質GDPの直近のピークは消費税率引き上げ前の2019年7-9月期で、2021年10-12月期の水準はそれより▲2.9%も低い。実質GDPが2019年7-9月期の水準を上回るまでにはかなりの時間を要するだろう。ニッセイ基礎研究所では、実質GDPが直近のピークを上回るのは2023年4-6月期と予想している。

また、実質GDPが数年間かけてコロナ前、あるいは直近のピークの水準に戻ったとしても、裏を返せば、経済がその間に全く成長しなかったということになる。今回のような負のショックがなければ、GDPは時間の経過とともに増加することが普通である。実質GDPが元の水準に戻っただけでは正常化とは言えない。

問題は、コロナ禍から抜け出した後に、日本の成長率が上昇トレンドに戻るかどうかだ。日本の実質GDPの長期推移1を確認すると、大きな負のショックがあるたびに、実質GDPの水準が下方シフトするだけでなく、その後のトレンド成長率(一定期間の平均成長率)の下方屈折につながってきたことが分かる。実質GDPのトレンド成長率は、1980年代の4.5%からバブル崩壊後の1990年代前半に1.5%へと大きく低下した。その後、消費税率が3%から5%に引き上げられた1997年、リーマン・ショックが発生した2008年にトレンド成長率の下方屈折が見られ、リーマン・ショック後から消費税率引き上げや新型コロナウイルス感染症の影響で大きく落ち込む前(2019年7-9月期)までのトレンド成長率は1.1%となっていた(図表2)。

トレンド成長率の低下が特に顕著なのは個人消費で、バブル崩壊後は2.1%と実質GDPよりもむしろ高かったが、1997年以降に1.3%に低下した後、2008年以降が1.0%、消費税率が5%から8%に引き上げられた2014年以降が0.4%と大幅な下方屈折を繰り返している(図表3)。

つまり、個人消費は2014年4-6月期に消費税率引き上げの影響で大きく落ち込んだ後、5年以上かかっても元の水準に戻らなかった。そうした中で、消費税率引き上げや新型コロナウイルス感染症の影響で一段と水準を切り下げたのである。

実質GDPがコロナ前の水準に戻ることは、正常化の入口にすぎない。実質GDPが直近のピークに戻った上で、個人消費を中心にトレンド成長率が少なくともコロナ前の水準まで回復することが、経済正常化の条件と言えよう。

1 現行のGDP統計(正式系列)は1994年以降となっているが、支出側のGDP系列については、簡易遡及方法を用いた参考系列として1980年以降の計数が公表されている。本稿では1994年以降は正式系列、1993年以前は参考系列を用いた。

2 2019年7-9月期も消費税率引き上げ前の駆け込み需要が一定程度発生したが、個人消費の伸びは前期比0.6%(2014年1-3月期は同2.0%)と低く、その規模は小さかったとみられる。

2――個人消費の低迷が長期化する理由

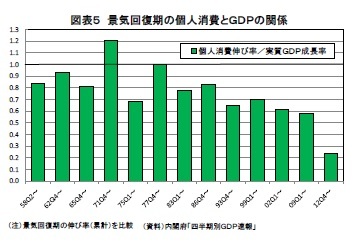

そもそも、日本では消費主導の景気回復が実現したことがほとんどない。GDP統計で遡ることができる1955年以降3の13回の景気回復局面のうち、個人消費の伸びが実質GDP成長率を上回ったのは、1971年10-12月期を谷とした第7循環のみである(図表5)。景気回復局面における実質GDPに対する個人消費の相対的な伸びは平均で0.76と低い。個人消費の伸びが実質GDP成長率を上回ることを消費主導の景気回復とすれば、それが実現したことはほとんどないと言ってもよい。

そもそも、日本では消費主導の景気回復が実現したことがほとんどない。GDP統計で遡ることができる1955年以降3の13回の景気回復局面のうち、個人消費の伸びが実質GDP成長率を上回ったのは、1971年10-12月期を谷とした第7循環のみである(図表5)。景気回復局面における実質GDPに対する個人消費の相対的な伸びは平均で0.76と低い。個人消費の伸びが実質GDP成長率を上回ることを消費主導の景気回復とすれば、それが実現したことはほとんどないと言ってもよい。特に、2012年10-12月期を底として2018年7-9月期まで6年近く続いたアベノミクス景気では、実質GDP成長率が年平均1.1%だったのに対し、個人消費の伸びは年平均0.3%の低い伸びにとどまった。実質GDP成長率に対する個人消費の相対的な伸びは0.24と、過去の景気回復局面の中では最も低いものとなった。

GDPが増えたとしても、個人消費が増えなければ国民が経済的に豊かになったとは言えない。消費主導の経済成長を目指すべきである。

3 1955年~1979年は1968SNA(1990年基準)の計数を用いた。

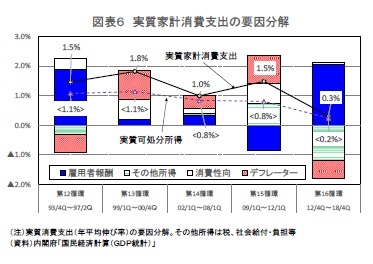

1990年以降の景気回復局面における実質家計消費支出の伸びを要因分解する4と、全ての局面で家計消費支出の伸びが可処分所得の伸びを上回った(図表6)。このことは、可処分所得の低い伸びが消費低迷の主因であることを意味している。個人消費が低迷する理由として、家計の将来不安や節約志向による過剰貯蓄が挙げられることも多いが、消費性向はむしろ消費の押し上げ要因となっている。必ずしも過剰貯蓄が消費の長期停滞の主因とはいえない。

第16循環のアベノミクス景気について詳しくみると、一人当たり賃金は伸び悩んだものの、雇用者数が大幅に増加したことから雇用者報酬は高い伸びとなったが、マクロ経済スライドや特例水準の解消による年金給付額の抑制、年金保険料率の段階的な引き上げなどが可処分所得を大きく押し下げた。さらに、消費税率引き上げの影響もあって、家計消費デフレーターが年平均で0.6%上昇したことも実質ベースの可処分所得の目減りにつながった。

第16循環のアベノミクス景気について詳しくみると、一人当たり賃金は伸び悩んだものの、雇用者数が大幅に増加したことから雇用者報酬は高い伸びとなったが、マクロ経済スライドや特例水準の解消による年金給付額の抑制、年金保険料率の段階的な引き上げなどが可処分所得を大きく押し下げた。さらに、消費税率引き上げの影響もあって、家計消費デフレーターが年平均で0.6%上昇したことも実質ベースの可処分所得の目減りにつながった。

4 家計の所得支出勘定は1994年以降しかデータが存在しないため、第12循環以降の5局面について分析した。なお、第12循環は1993年10-12月期を谷として始まるが、当期のデータがないため、1994年1-3月期を起点とした。

コロナ禍における個人消費の落ち込みの原因は、それまでのような可処分所得の低迷ではなく、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置などの行動制限による貯蓄率の急上昇(消費性向の急低下)である。GDP統計の家計貯蓄率は、コロナ前の2015~2019年の平均で1.2%だったが、緊急事態宣言が発令された2020年4-6月期には21.9%へと急上昇した。外出自粛や移動制限などによって消費が抑制されたことに加え、一人当たり10万円の特別定額給付金が支給されたことが貯蓄率を大きく押し上げた。その後、個人消費の持ち直しに伴い貯蓄率は2021年7-9月期には10.3%まで低下したが、平常時に比べると水準は高い。

これらのことは、行動制限の緩和によって貯蓄率が平常時に近い水準に戻るだけで、個人消費が急回復することを意味する。ニッセイ基礎研究所の見通しでは、家計の貯蓄率は2020年度の13.1%から2021年度が9.4%、2022年度が6.6%、2023年度が6.2%へと徐々に低下するが、今後も感染拡大時には一定の行動制限が実施される可能性が高く、貯蓄率は平常時の水準には戻らないことを想定している。

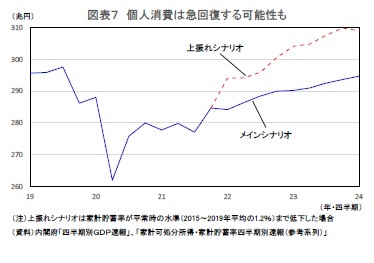

メインシナリオでは、家計消費支出は2023年度末でも直近のピーク(2019年7-9月期)には届かない。一方、行動制限が解除され、2022年度末に家計の貯蓄率が平常時の水準(2015~2019年平均の1.2%)まで戻ったとすれば、家計消費支出は大きく上振れ、2022年10-12月期には直近のピークを回復する(図表7)。

メインシナリオでは、家計消費支出は2023年度末でも直近のピーク(2019年7-9月期)には届かない。一方、行動制限が解除され、2022年度末に家計の貯蓄率が平常時の水準(2015~2019年平均の1.2%)まで戻ったとすれば、家計消費支出は大きく上振れ、2022年10-12月期には直近のピークを回復する(図表7)。現在、政府は3回目のブースター接種を積極的に進めているが、必ずしもブースター接種が進んでいる国で新型コロナウイルスの感染拡大が抑えられているわけではない。オミクロン株の感染がピークアウトした後も、新たな変異株の出現によって感染者数が再び増加する可能性は十分に考えられる。

その際に、これまでと同様に行動制限の強化に踏み切れば、個人消費は旅行、宿泊、娯楽などの対面型サービスを中心に再び落ち込む可能性が高い。一方、変異株の特性(感染力、毒性等)に合わせた柔軟な医療提供体制の整備になどによって、感染拡大時に経済活動の制限を最小限に抑えることができれば、貯蓄率の低下を通じて個人消費の急回復が期待できるだろう。

(2022年02月28日「基礎研レポート」)

03-3512-1836

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/08 | 2025・2026年度経済見通し-25年4-6月期GDP2次速報後改定 | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/01 | 法人企業統計25年4-6月期-トランプ関税の影響で製造業は減益も、非製造業が堅調を維持 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/08/29 | 鉱工業生産25年7月-自動車中心に下振れリスクが高く、7-9月期は減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/08/29 | 雇用関連統計25年7月-失業率はコロナ禍前の水準まで低下したが、有効求人倍率は低迷が続く | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年09月16日

タイの生命保険市場(2024年版) -

2025年09月16日

外国人問題が争点化した背景-取り残されたと憤る層を包摂する政策を -

2025年09月16日

男性の育休取得の現状(2024年度)-過去最高の40.5%へ、産後パパ育休で「すそ野拡大」効果も -

2025年09月16日

今週のレポート・コラムまとめ【9/9-9/12発行分】 -

2025年09月12日

ECB政策理事会-2会合連続で全会一致の据え置き決定

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【経済正常化の鍵を握る個人消費-当面は貯蓄率の引き下げ、中長期的には賃上げによる可処分所得の増加が重要】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

経済正常化の鍵を握る個人消費-当面は貯蓄率の引き下げ、中長期的には賃上げによる可処分所得の増加が重要のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!