- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- コロナ禍対応で特例免除54万件、標準報酬特例改定50万人~年金改革ウォッチ 2022年1月号

コロナ禍対応で特例免除54万件、標準報酬特例改定50万人~年金改革ウォッチ 2022年1月号

保険研究部 主席研究員・年金総合リサーチセンター 公的年金調査部長 兼任 中嶋 邦夫

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1 ―― 先月までの動き

○社会保障審議会 年金事業管理部会

12月4日(第58回) 日本年金機構の令和2年度の取組状況、その他

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/kanribukai-siryo58_00001.html (資料)

○社会保障審議会 年金記録訂正分科会

12月20日(第9回) 年金記録の訂正に関する事業状況(令和2年度及び令和3年度上期概況)

URL https:/www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00014.html (資料)

○社会保障審議会 年金数理部会

12月24日(第90回) 令和2年度財政状況について―厚生年金保険(第1号)ほか

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198131_00020.html (資料)

2 ―― ポイント解説:コロナ禍に伴う保険料免除等による、将来の年金額への懸念

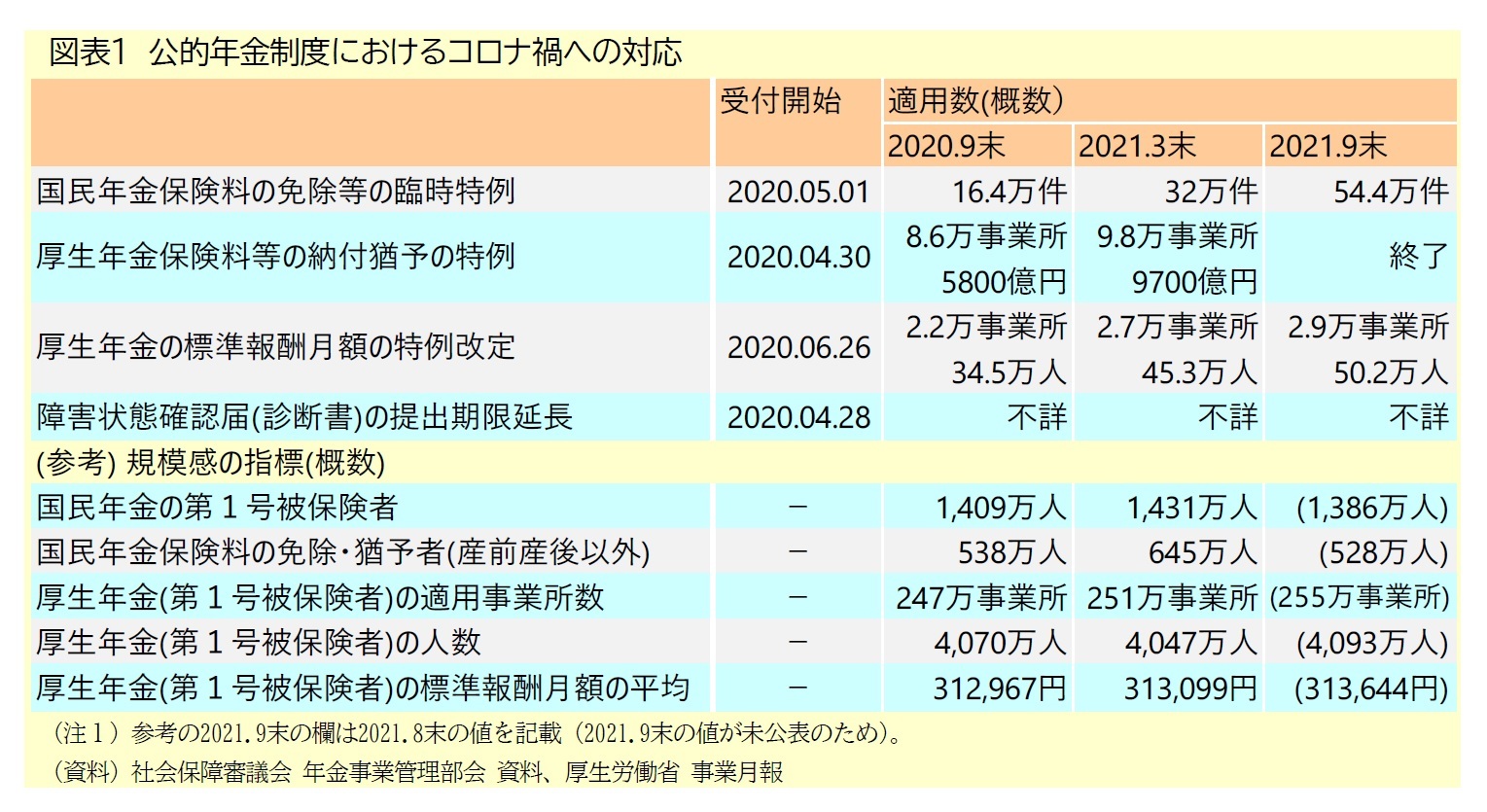

公的年金制度におけるコロナ禍への対応の1つは、国民年金保険料の免除・猶予・学生納付特例の臨時特例である。コロナ禍の影響で免除相当まで所得が低下する見込みがある場合に、簡易な手続きで国民年金保険料の免除などを受けられる。2020年5月1日に受付が始まり、本稿執筆時点では2021年度分についても実施されている。

厚生年金では、まず、事業主に対する厚生年金保険料の納付猶予の特例が実施された。コロナ禍の影響で事業等の収入が相当に(概ね20%以上)減少した場合に、担保や延滞金なしで1年間の猶予を受けられる。2020年4月30日から施行され、2020年分を対象に2021年2月末まで申請を受け付けた*1。

また厚生年金では、個々人の保険料額の算定基礎となる標準報酬月額について、特例改定も実施されている。休業手当の支給など休業で給与が著しく低下した場合、通常の随時改定では低下の4月目に改定されるが、特例改定では翌月に改定され、保険料の金額も下がる。2020年6月26日に受付が始まり、本稿執筆時点では2021年12月までの減給を対象に2022年2月末まで届出を受け付けている。

受給者については、障害状態確認届(診断書)の提出期限延長が実施されている。

*1 その後も猶予を受けたい場合は、通常の猶予を申請することになる。

これらのコロナ禍への対応は、規模感から考えると年金財政には大きな影響を与えないが、個人には一定の影響がある。保険料の猶予は一時的な延納に過ぎないが、国民年金保険料の免除や厚生年金の標準報酬月額の特例改定(引下げ)は将来の年金額に影響するため注意が必要である。

国民年金保険料を納付すると将来に基礎年金を受け取れるが、基礎年金の金額は保険料の納付月数に比例し、基礎年金の財源は保険料と国庫等の負担で半額ずつ賄われている。そのため国民年金保険料が全額免除された場合、免除期間に対応する年金額は保険料を全額納めた場合の半額となる*2。保険料を全額納めた場合と同額の年金を得るためには、免除後10年以内に保険料を納める必要がある*3。

厚生年金の標準報酬月額が引き下げられると、月々の保険料は標準報酬月額×18.3%(これを労使折半)なので、給与から引き去られる保険料が下がる。これと同時に、将来の厚生年金額(2階部分)は現役時代を通算した平均の標準報酬額に比例するため、標準報酬月額が引下げられると、それに応じて平均標準報酬額が減り、将来の厚生年金額が低下する要因となる。給与の水準がある程度回復すると翌月から標準報酬月額が引き上げられるが、国民年金保険料の追納のように引き下げられていた期間を埋め戻すことは出来ない。

*2 全額免除のほか、3/4免除、半額免除、1/4免除があり、各期間に対応する年金額は保険料を全額納めた場合の5/8、6/8、7/8。つまり、保険料を全額納めた場合の半額は保険料の納付割合に関係なく支給され、残りの半額は保険料の納付割合に比例する。なお、産前産後期間に対する免除制度では、保険料は全額免除されるが、年金額は全額納付と同じ扱いとなる。

*3 2年度以上前の保険料を納める際には、2年度以内に納めた場合よりも保険料額が高くなる(加算率は新発10年国債利率を勘案して決まる。例えば、2021年度に2018年度の保険料を納める場合は、2020年度までに納めた場合と比べて約0.1%高い)。

(2022年01月04日「保険・年金フォーカス」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1859

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を | 中嶋 邦夫 | 研究員の眼 |

| 2025/10/14 | 厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/03 | 成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 | 中嶋 邦夫 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【コロナ禍対応で特例免除54万件、標準報酬特例改定50万人~年金改革ウォッチ 2022年1月号】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

コロナ禍対応で特例免除54万件、標準報酬特例改定50万人~年金改革ウォッチ 2022年1月号のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!