- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 中国経済の見通し-輸出・投資でV字回復してきた中国経済だが、今後は消費主導にバトンタッチ!

中国経済の見通し-輸出・投資でV字回復してきた中国経済だが、今後は消費主導にバトンタッチ!

三尾 幸吉郎

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.中国経済の概況

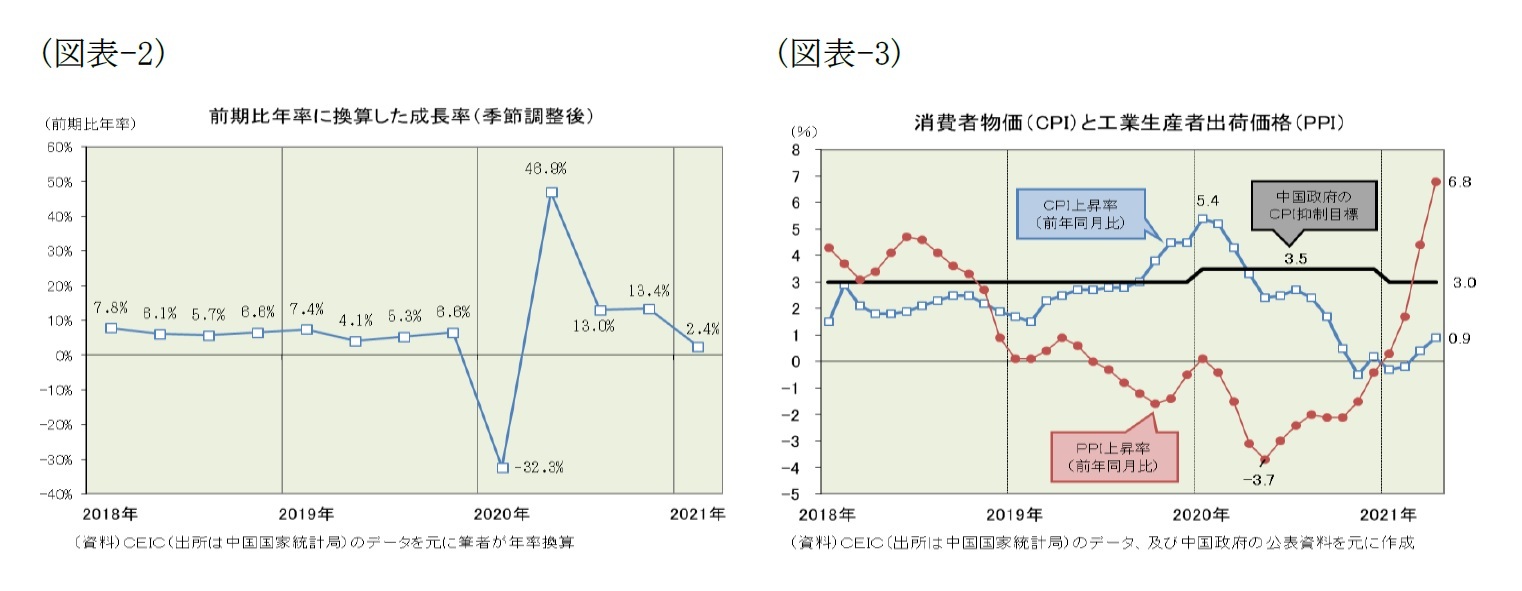

一方、消費者物価(CPI)はいまのところ落ち着いており、21年の抑制目標(3%前後)を下回る水準で推移している(図表-3)。但し、4月の工業生産者出荷価格(PPI)が前年同月比で6.8%上昇するなどインフレ懸念が浮上してきた。いまのところ原油など資源価格の上昇が主因で、消費財の価格上昇は限定的だが、消費者物価に波及する恐れは排除できないため、注視する必要がある。

1 新型コロナウイルス感染症の経緯に関しては、「中国におけるコロナ禍との闘いを振り返って~今後の政策運営にどう影響するのか?」(ニッセイ基礎研レポート 2020-10-30)で詳細に分析している

2 中国では、統計方法の改定時に新基準で計測した過去の数値を公表しない場合が多く、また1月からの年度累計で公表される統計も多い。本稿では、四半期毎の伸びを見るためなどの目的で、中国国家統計局などが公表したデータを元に推定した数値を掲載している。またその場合には“(推定)”と付して公表された数値と区別している。

2.景気指標の動向

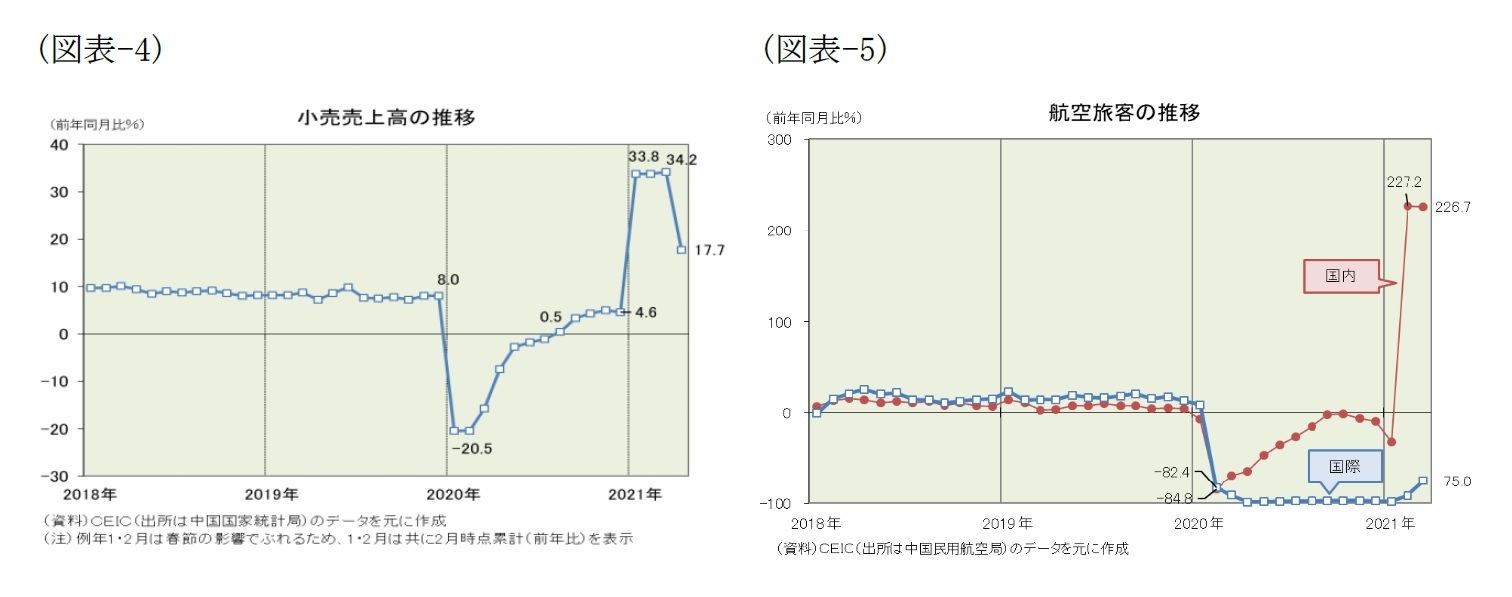

個人消費は緩やかな回復傾向にある。小売売上高(社会消費品販売総額)は21年1-4月期に前年同期比29.6%増と極めて高い伸びを示した(図表-4)。但し、その背景には比較対象となる前年同期にコロナ禍で大きく落ち込んだ反動という面が色濃い。そこで、前月比(季節調整後)の推移を見ると、今年1月には河北省などでやや大きいクラスラー(感染者集団)が発生したため前月比0.31%減に落ち込んだ。しかし、それが収束した後の2月には同0.86%増、3月には同0.94%増、4月には同0.32%増と、3ヵ月連続でプラス成長をしている。

今後の消費動向を占う上で重要な指標を確認してみると、今年1-3月期の全国住民一人当たり可処分所得は実質で前年同期比13.7%増と、昨年1-3月期に同3.9%減まで落ち込んだあと、4-6月期には同1.3%増(推定)、7-9月期には同4.4%増(推定)、10-12月期には同6.6%増(推定)と期を追う毎に伸びを高めてきている。また、調査失業率(都市部)は昨年2月には6.2%まで上昇したが、今年4月には5.1%まで低下し、コロナ前(19年12月の5.2%)とほぼ同水準まで戻ってきた。そして、昨年6月には112.6まで落ち込んだ消費者信頼感指数(中国国家統計局)も、今年3月には122.2まで回復し、コロナ前(19年12月の126.6)とほぼ同水準に戻ってきている。特に国内旅行が活況を呈しており、航空旅客は急増している(図表-5)。さらに、中国政府は内需拡大策を決定3し、5月を「消費促進月」に設定して消費を促進、6月18日にはECセールが予定されているなどプラス材料が目立つ。個人消費の上向き傾向はしばらく続きそうである。

3 21年3月に開催された全国人民代表大会(全人代、国会に相当)では内需拡大策として、(1)個人所得を増やす、(2)ECの農村浸透、(3)自動車・家電等を増やす、(4)ヘルスケア、文化、観光、スポーツ、(5)企業による新製品投入の円滑化、(6)利民サービスの運営支援、(7)インターネット・プラスの促進、(8)プラットフォーム企業の手数料引き下げ促進の8項目を打ち出している。

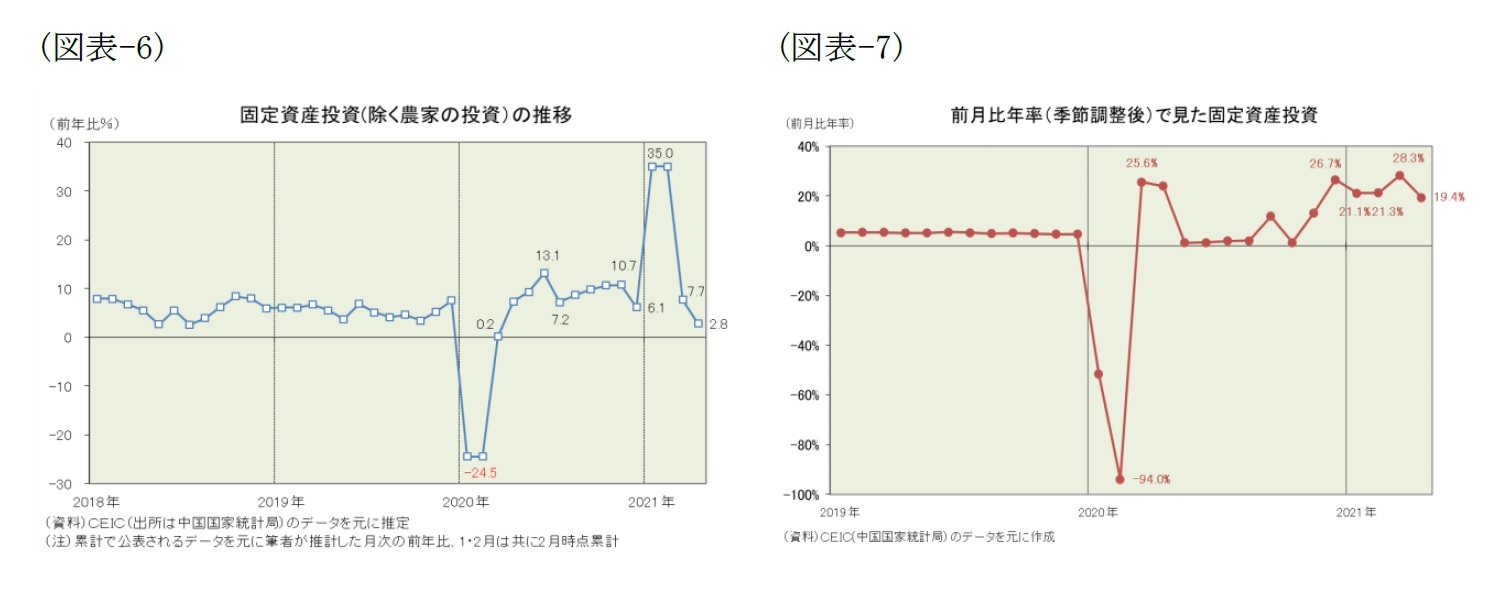

投資の代表指標である固定資産投資(除く農家の投資)も、21年1-4月期に前年同期比19.9%増と高い伸びを示した(図表-6)。その背景には小売売上高と同じく反動増があるため前月比(季節調整後)の推移を見ると、今年1月は前月比1.61%増、2月は同1.62%増、3月は2.10%増、4月は同1.49%増で、年率換算すれば2割前後という極めて高い伸びを示しており、個人消費よりも遥かに好調だといえる(図表-7)。但し、これからの投資を考えると、コロナ対策で拡大した財政赤字を縮小し、コロナ対策で緩んだ金融規律を引き締める段階に入るため(財政金融政策に関しては後で述べる)、今後の投資を取り巻く環境はしだいに厳しさを増してくるだろう。

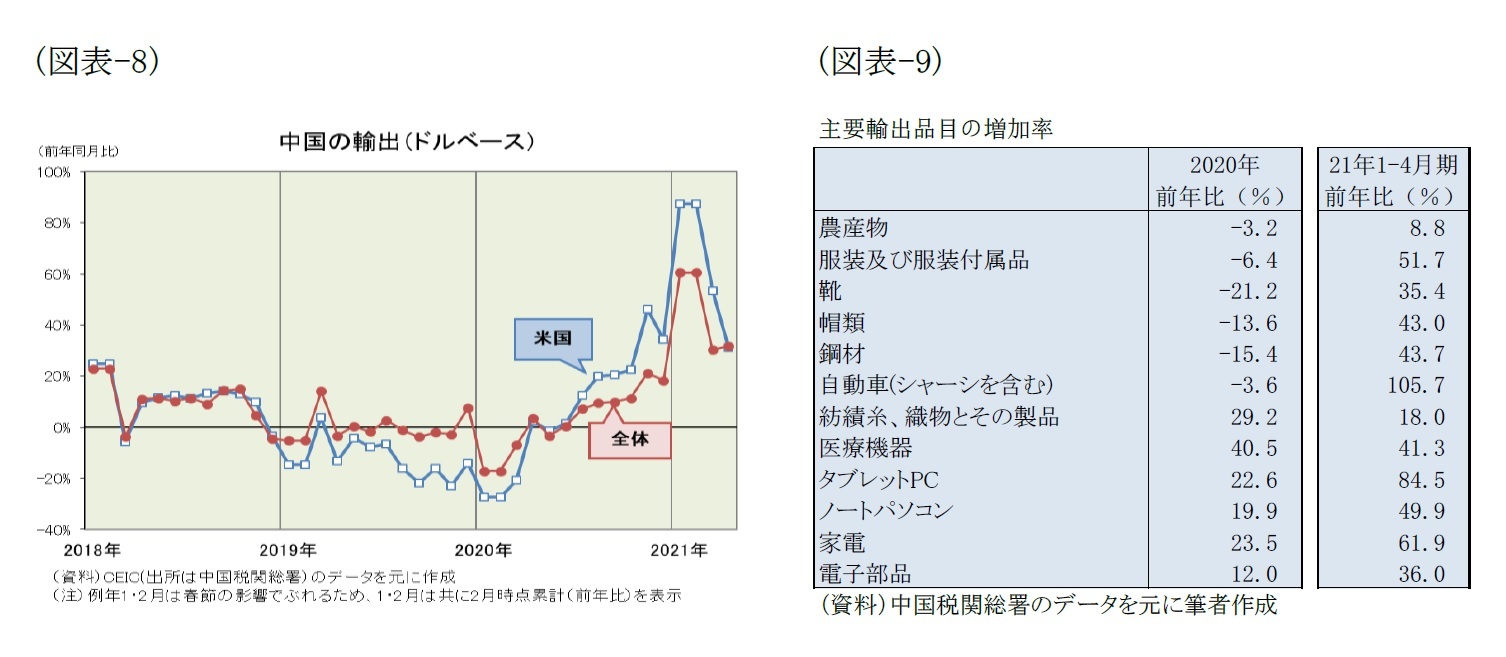

個人消費・投資と並ぶ第3の柱である輸出(ドルベース)も、21年1-4月期は前年同期比44.0%増と極めて高い伸びを示した(図表-8)。商品別に見ると、昨年好調だった防疫品(医療機器やマスクなど)や巣ごもり関連品(PCや家電など)が引き続き高い伸びを示したのに加えて、昨年不振だった伝統的輸出品(農産物、衣服、靴など)も今年は高い伸びを示している(図表-9)。また、相手先別に見ると、米国向けが前年同期比60.8%増、インド向けが同55.4%増、ブラジル向けが同56.5%増、欧州連合(EU)向けが同46.6%増、ASEAN向けが同38.8%増、日本向けが同21.2%増などとなっており、コロナ禍が深刻化した国・地域ほど、中国からの輸入を増やしている。世界に先駆けて生産体制を正常に戻した中国は、世界がパンデミック(世界的大流行)で打撃を受ける中で「世界の工場」としての機能を存分に発揮することとなり、中国の輸出には思わぬ追い風となった(いわば“コロナ太り”)。但し、今後の輸出環境を考えると、世界でワクチン接種が進みパンデミックが収束に向かうため、コロナ禍で吹いた追い風も21年下半期には徐々に止んでくるだろう。

3.成長率目標と財政金融政策

中国では今年3月(5~11日)に、第13期全国人民代表大会(全人代、国会に相当)第4回会議が開催された。その冒頭で李克強総理は政府活動報告を行い、今年の成長率目標を「6%以上」に設定した。国際通貨基金(IMF)などほとんどの国際機関が8%前後の経済成長を予想する中で、低めに設定した理由に関して、李克強総理は閉幕後の記者会見で「一時的に速く歩むことができても、必ずしも着実な歩みであるとは限らず、着実な歩みこそ力強いものとなる」と述べており、短期的に高成長を追求することよりも、「新発展理念(質の高い発展)」に力点を置くという決意表明という色彩が強いものと思われる。ちなみに、「6%以上というのは可能性を残したもので、実際にはもう少し高くなる可能性がある」とも述べている。なお、その他の主要目標としては、消費者物価上昇率が3%前後、都市部調査失業率が5.5%前後、都市部新規就業者数が1100万人以上、住民所得の堅調な伸び、食糧総生産量は6億5000万トン以上、国際収支の基本的均衡、GDP1単位当たりエネルギー消費量の3%前後の引き下げを挙げている。

財政政策に関しては、2021年は「質・効率の向上を図り、より持続可能なものにする」という基本方針を掲げた。財政赤字の対GDP比は3.2%前後とし昨年の3.6%以上を0.4ポイント程度引き下げた。また、昨年は1兆元だった感染症対策特別国債の発行も今年は無くした。さらに「両新一重(新型インフラ建設、新型都市化建設、交通・水利などの大型建設)」に充てる地方特別債も昨年より0.1兆元少ない3.65兆元に留めた。なお、劉昆財政相は全人代開催中の取材スペースで記者に対し、「今後のリスクと試練に対応するための政策空間をあらかじめ残しておかなければならない」と述べており、財政の裁量余地を温存し「持続可能」な財政運営に舵を切る意向を示している。

金融政策に関しては、2021年は「柔軟かつ精確で、合理的かつ適度なものにする」という基本方針を掲げた。具体的には「通貨供給量(M2)・社会融資総量(企業や個人の資金調達総額)の伸び率が名目GDP成長率とほぼ一致するようにする」とした。コロナ禍で大混乱した昨年の全人代では、名目GDP成長率の大幅低下が避けられない状況下、「前年度の水準を明らかに上回るよう促す」とし、景気を積極的に支援するスタンスを取ったが、今年は景気に対して中立に戻す意向と見られる。実際、通貨供給量(M2)・社会融資総量の伸びは、ここもと鈍化してきている(図表-10)。

金融政策に関しては、2021年は「柔軟かつ精確で、合理的かつ適度なものにする」という基本方針を掲げた。具体的には「通貨供給量(M2)・社会融資総量(企業や個人の資金調達総額)の伸び率が名目GDP成長率とほぼ一致するようにする」とした。コロナ禍で大混乱した昨年の全人代では、名目GDP成長率の大幅低下が避けられない状況下、「前年度の水準を明らかに上回るよう促す」とし、景気を積極的に支援するスタンスを取ったが、今年は景気に対して中立に戻す意向と見られる。実際、通貨供給量(M2)・社会融資総量の伸びは、ここもと鈍化してきている(図表-10)。また、今年の基本方針では「精確(中国語では精准)」という言葉を用い、必要な分野に十分な資金を「精確」に供給する“点滴灌漑”を実践することとなった。なお、「精確」に資金供給する分野としては、科学技術イノベーション、グリーン発展、小企業・零細企業、自営業者、新しいタイプの農業経営主体、感染症による長期的な影響を受けている業種や企業を挙げている。

4.中国経済の見通し

1|メインシナリオ

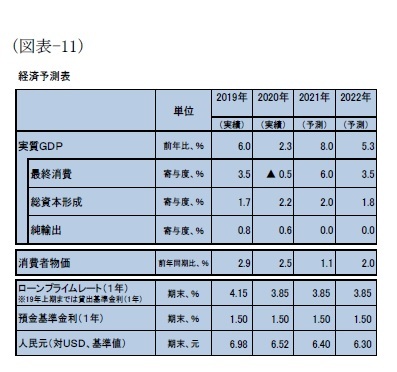

1|メインシナリオ以上を踏まえて、2021年の経済成長率は実質で前年比8.0%増、2022年は同5.3%増と予想する(図表-11)。21年1-3月期の経済成長率は、河北省などで発生したクラスター(感染者集団)の影響で、前期比年率2.4%増(推定)に減速した。しかし、そのクラスターも早期に収束したため、4-6月期の経済成長率は、前四半期に落ち込んだ反動から、前期比年率で7%前後まで加速すると予想している。実際、メーデー連休の観光・娯楽需要は旺盛だったと伝えられており、5月に設定された「消費促進月」や、6月に控えるECセールの効果にも期待できるからだ。

21年7-9月期以降は、コロナ対策で拡大した財政赤字を縮小し、コロナ対策で緩んだ金融規律を引き締める段階に入り、財政金融政策が引き締め方向へ変化すると見込まれるため、経済成長の勢いはやや鈍化して、前期比年率5%台4に落ち着いてくると予想している。需要項目別に見ると、投資に関しては、昨年は財政出動の支援を受けたインフラ投資と、“疫情融資”を背景とした不動産開発投資が経済成長にプラス寄与した。今後は財政金融面からの支援が減るため寄与度は低下しそうだが、新型インフラ建設と消費拡大を背景とした投資が盛んになると期待できるため、寄与度の低下は小幅に留まるだろう。また、輸出に関しては、昨年はコロナ禍が思わぬ追い風となったが、今後は世界的にワクチン接種が進むとともに追い風が止まると見込んでいるため、プラス寄与は期待していない。一方、消費に関しては、足元の所得環境、雇用環境、消費者心理の改善に加えて、中国政府が打ち出した前述のような内需拡大策にも期待できるため、今後の経済成長には最も大きく貢献することになるだろう。

4 前期比年率5%台と予測しているが、北京冬季五輪(22年2月開催)がパンデミック下の開催と想定されるため、厳格な監視体制が敷かれる21年10-12月期の成長率は若干下振れし、それが解除されたあとの22年4-6月期には反動で若干上振れすると見込む。

リスク要因としてモニタリングしておくべきことを考えると、海外では(1)新型コロナ(変異株)の海外からの流入、(2)海外でバブル崩壊が起きた場合の国内への波及、(3)米中デカップリングによる供給網の寸断が挙げられる。他方、国内では(1)疫情融資の縮小に伴う不良債権増、(2)金融引き締めに伴う住宅バブル崩壊(不動産税の立法化がトリガーとなる可能性も)、(3)プラットフォーマー(アリババ等)規制強化に伴う投資失速などが挙げられる。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2021年05月28日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

三尾 幸吉郎

三尾 幸吉郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/01 | 図表でみる世界の出生率-出生率が高い国・地域と低い国・地域、それぞれにどんな特徴があるのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/05/23 | 図表でみる世界の外為レート-世界各地の通貨をランキングすると、日本円はプラザ合意を上回るほどの割安で、人民元はさらに安い | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/04/15 | 図表でみる世界の民主主義-日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下。世界ではいったい何が起きているのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2024/12/16 | 図表でみる世界のGDP-日本が置かれている現状と世界のトレンド | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【中国経済の見通し-輸出・投資でV字回復してきた中国経済だが、今後は消費主導にバトンタッチ!】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

中国経済の見通し-輸出・投資でV字回復してきた中国経済だが、今後は消費主導にバトンタッチ!のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!