- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 「コロナ慣れ」と感染不安の弱まり-感染再拡大の一方、冬をピークに弱まる感染不安

「コロナ慣れ」と感染不安の弱まり-感染再拡大の一方、冬をピークに弱まる感染不安

生活研究部 上席研究員 久我 尚子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~コロナ禍1年で様々な政策が発動、危機意識の薄れで「コロナ慣れ」も?

一方で「まん延防止等重点措置」の対象地域で、人出が大きくは変わっていない状況もある。背景には、この1年で新型コロナウイルスに関連する様々な政策が発動されたことで、国民に深刻さが伝わりにくくなっている状況に加えて、新型コロナウイルスが未知のウイルスから既知のウイルスとなったことで、生活者の危機意識が薄れ、「コロナ慣れ」しているという実態もあるだろう。

本稿では、ニッセイ基礎研究所「新型コロナウイルスによる暮らしの変化に関する調査」1を用いて、あらためて生活者の新型コロナウイルスに対する不安の状況を捉える。

1 2020年6月以降、3カ月毎に実施。調査対象は全国に住む20~69歳の男女約2千名、インターネット調査、株式会社マクロミルのモニターを利用。

2――感染拡大状況と感染不安の関係~冬をピークに弱まる感染不安、「コロナ慣れ」の影響も

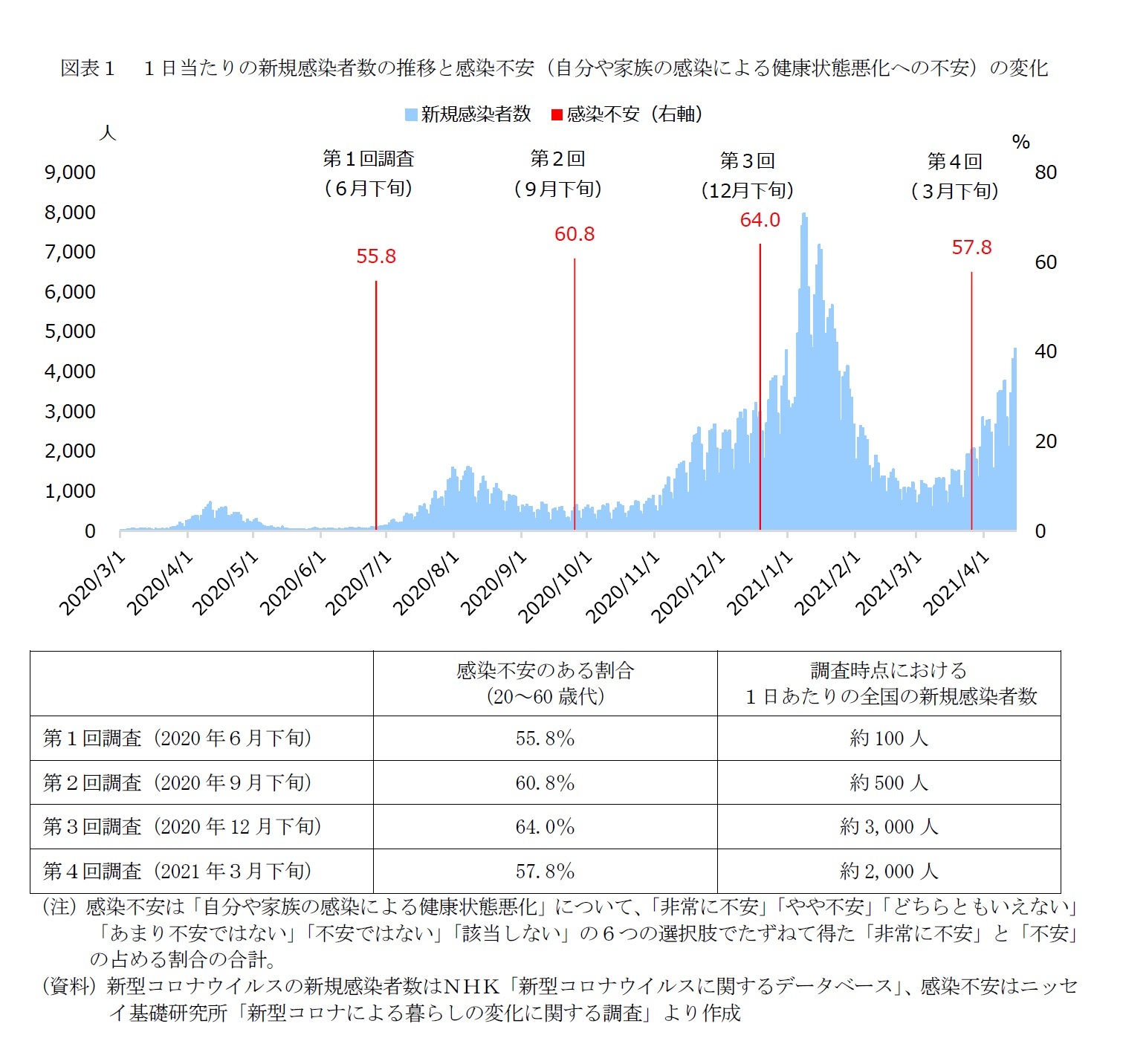

図表1は、日本国内にコロナ禍が直撃した2020年3月以降の1日当たりの新規感染者数と、ニッセイ基礎研究所で実施した4回の調査時点での感染不安の強さを見たものだ。4回調査の中で感染不安が最も強いのは第3回調査であり、いわゆる感染拡大の第三波が到来した2020年12月下旬に実施したものだ。第3回調査では、20~60歳代で感染不安のある割合(自分や家族の感染による健康状態悪化への不安について「非常に不安」と「やや不安」と回答した合計)は64.0%を占める。

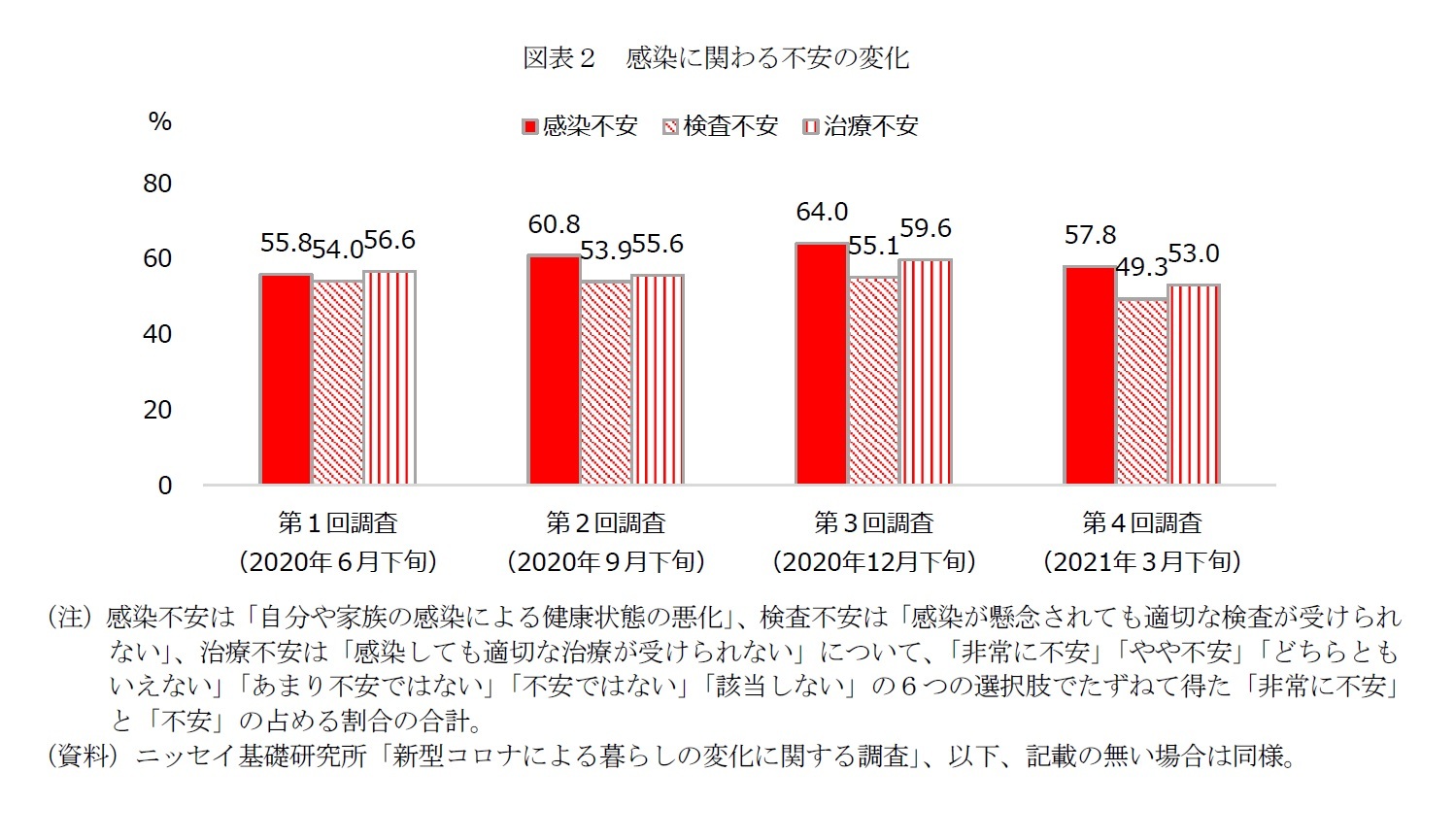

感染不安が弱まっている要因については、ポジティブな見方をすると、この1年で感染防止対策が習慣化し、ウイルスを回避しながら生活する上での経験値が上がったことで、未知のウイルスに対してやみくもに不安を感じる状況が緩和されたことがあげられる。また、当初と比べて検査体制が充実し、医療機関において治療のノウハウも確立されたことで、これらへの不安も弱まり(図表2)、万が一、罹患してしまった際の不安も弱まった可能性もある。

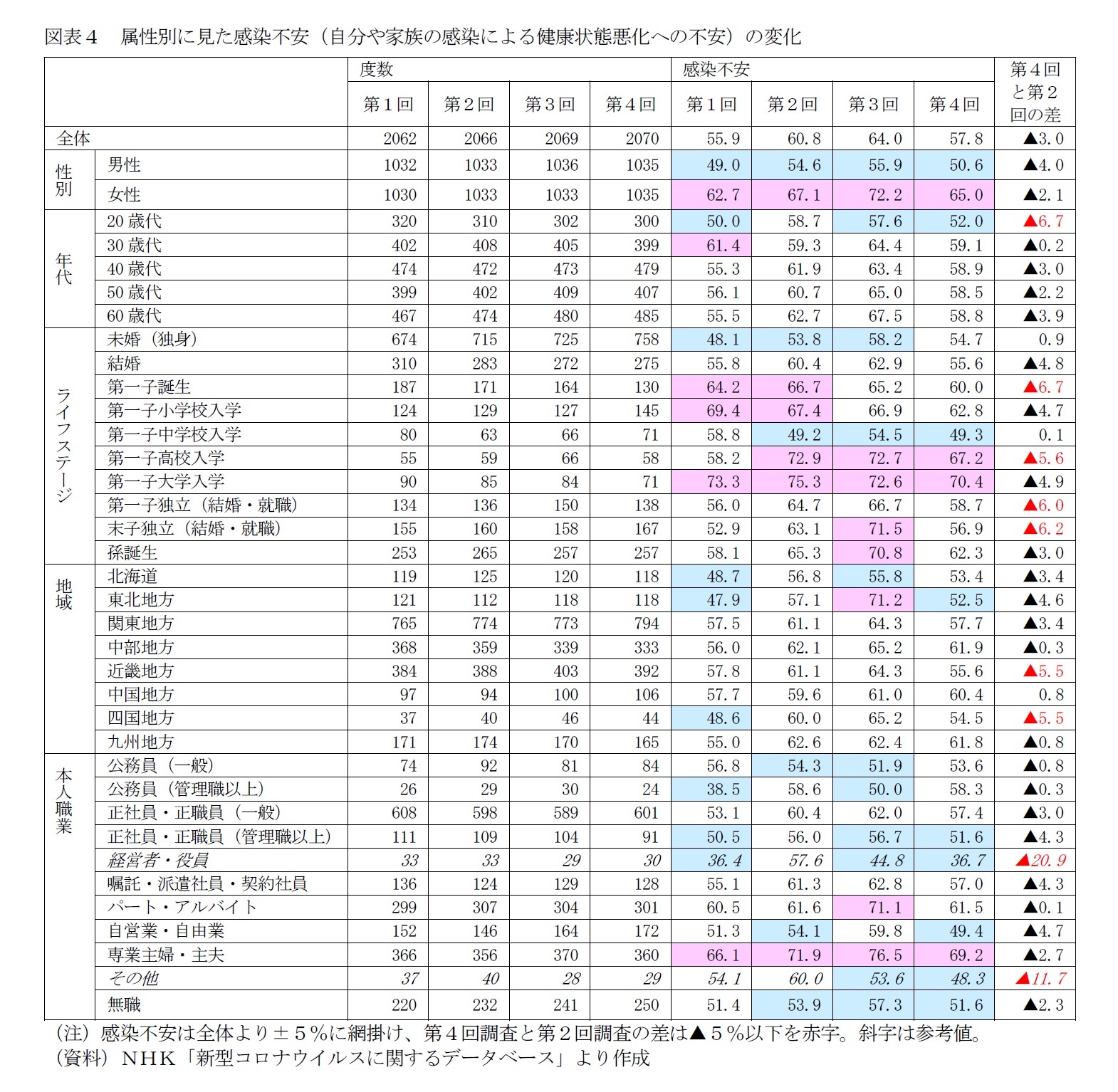

推移については、感染不安は第3回調査(12月下旬実施)で最も強く、第4回調査では低下している層が多い。なお、前述の通り、昨秋より感染拡大しているにも関わらず、20~60歳代全体の第4回調査の感染不安(57.8%)は第2回調査(60.8%)をやや下回っている(▲3.0%pt)。

属性別に第2回と第4回の感染不安の差を見ると、年代別には20歳代で(▲6.7%pt)で低下幅が大きい。つまり、20歳代では元々感染不安が比較的弱く、一層弱まっている状況にある。なお、ライフステージが未婚(独身)では感染不安が弱く、いずれの調査回でも全体を下回る。つまり、独身の若者では元々感染不安が弱いが、足元で感染不安は一層弱まっていると言える。

ライフステージ別には、第一子中学校入学を除く結婚から末子誕生までのいずれにおいても低下幅は全体より大きい。なお、低下幅は第一子誕生や末子独立などで比較的大きい。つまり、低年齢児のいる層やシニア層など、当初から感染不安が強かった層でも不安は弱まっている。ただし、全体と比べれば、未だ感染不安は比較的強い状況が維持されている(例えば、第一子大学入学では第4回調査でも7割台)。

地域別には、近畿地方や四国地方で低下幅が大きい。第4回調査が実施された時期(3月26~29日)は、大阪や兵庫、京都をはじめとした6府県で二度目の緊急事態宣言が2月28日に解除されて約1カ月前が経過した頃だ。NHK「特設サイト 新型コロナウイルス」にて、大阪梅田駅付近の人出を見ると、3月6日から28日頃にかけて増えている。その後、感染が再拡大したため、足元では人出がやや減少しており、大阪をはじめとした近畿地方居住者の感染不安は再び強まっているところだろう。一方で第4回調査時点では感染拡大第三波を脱したことで、感染不安が弱まっていたと見られる。

2 過去の調査経験から、男性より女性の方が物事を慎重に捉えたり、やや悲観的に捉える傾向があるため、感染不安についても同様と見ている。

3――おわりに~あらためて「命を守る行動」を

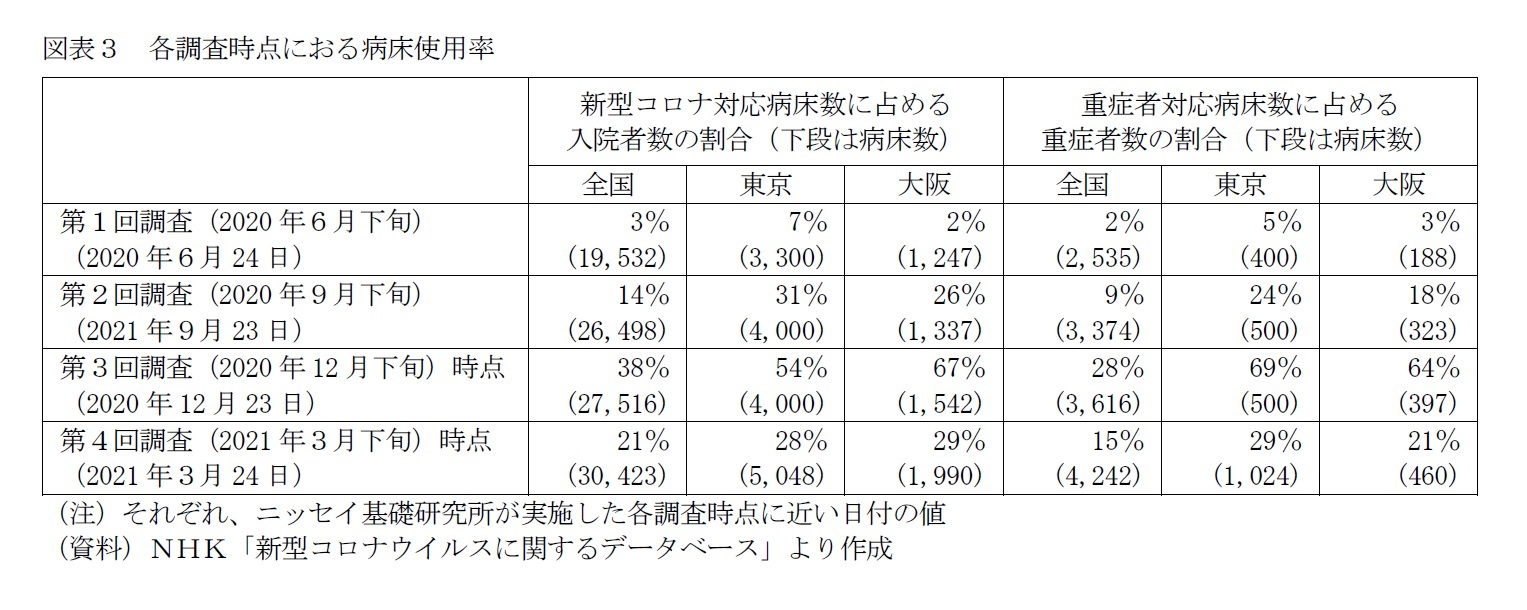

現在、大阪では重症者の病床使用率が65%を超えて深刻な状況にある(4月22日時点)。なお、報道によれば、すでに4月半ばの時点で、すぐに入院可能な重症者用の病床数を重症者数が超えたとのことだ3。また、全国の感染者数は累計55万人を超え、死亡者数は1万人に届く勢いで伸びている。

今あらためて私達一人一人が自分自身や大切な人の命を守るという意識を高め、社会の構成員として感染を拡大させないように、命を守る行動に努める必要がある。

3 NHK NEWS WEB「大阪府 重症患者数が病床数超える 医療提供体制 深刻な状況に」(20214/14)など。

(2021年04月23日「基礎研レター」)

03-3512-1878

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「コロナ慣れ」と感染不安の弱まり-感染再拡大の一方、冬をピークに弱まる感染不安】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「コロナ慣れ」と感染不安の弱まり-感染再拡大の一方、冬をピークに弱まる感染不安のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!