- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 薬価中間年改定の実施~一般の国民は、負担の軽減を実感できるか?

薬価中間年改定の実施~一般の国民は、負担の軽減を実感できるか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

2――医薬品の値段はどう決まるのか

1|薬価差を減らすために薬価改定が行われる

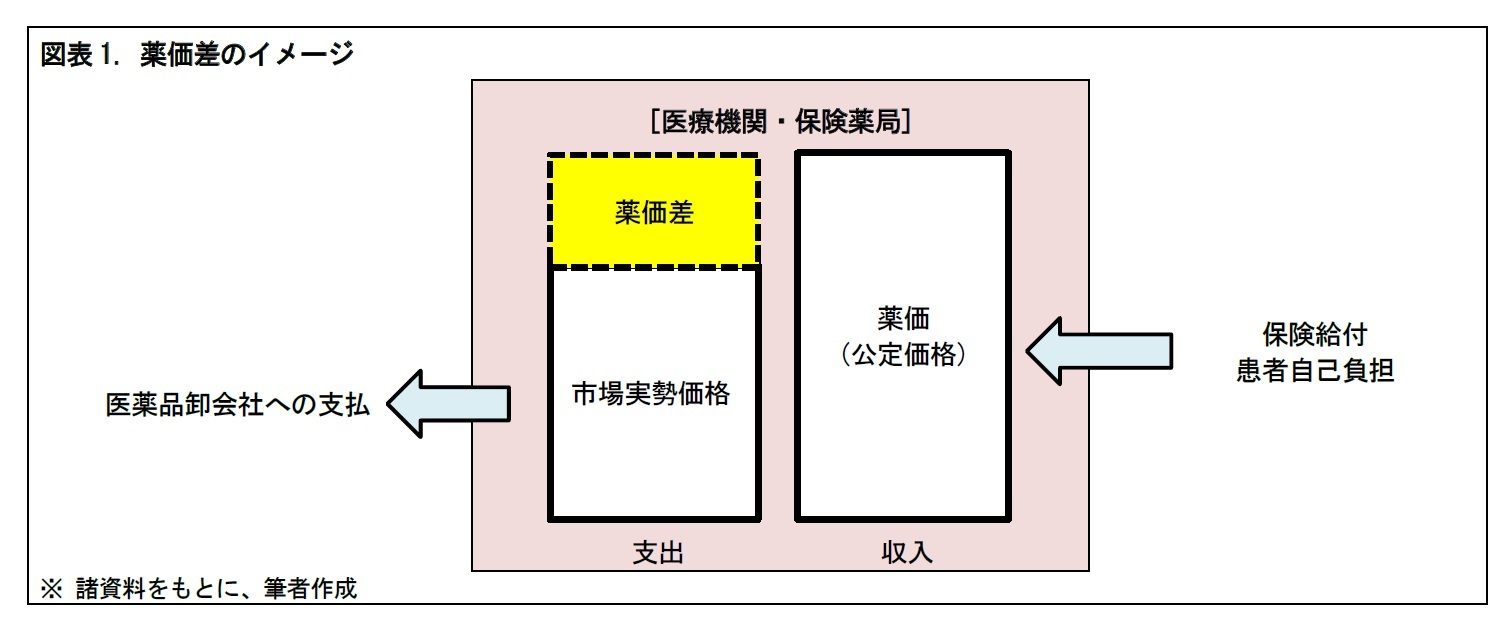

「薬価」は、医療用医薬品の公定価格をいう。厚生労働省によって、全国一律に決められている。

一方、医薬品卸会社が医療機関や保険薬局に医薬品を卸売りする際の価格は、当事者間の交渉で決められる。このため、同じ医薬品でも、交渉次第で価格が異なる、「市場実勢価格」となる。

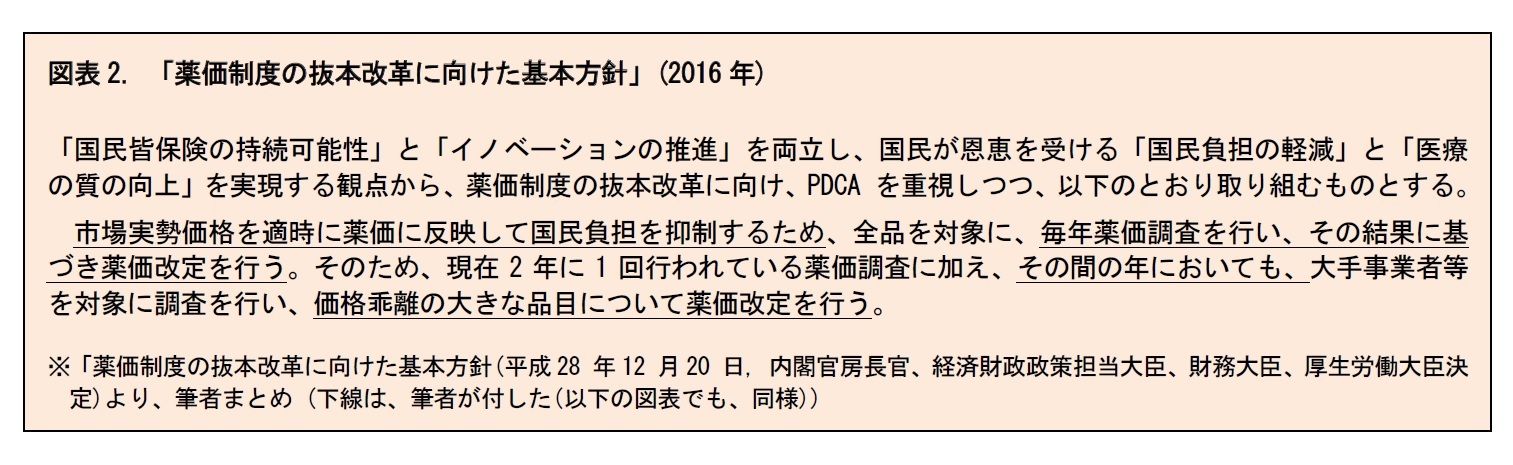

薬価と市場実勢価格の差は、「薬価差」と呼ばれる。例えば、医薬品卸会社が販売促進のために、値引きをすれば、薬価差が大きくなり、これが医療機関や保険薬局の手元に残る。この薬価差を減らして、医薬品の薬価を引き下げるために、厚生労働省は、改定の前年9月に薬価調査を行い、医薬品銘柄ごとに販売価格と販売量を把握している。その結果に基づいて、薬価改定が行われる。

3――今回の薬価改定の内容

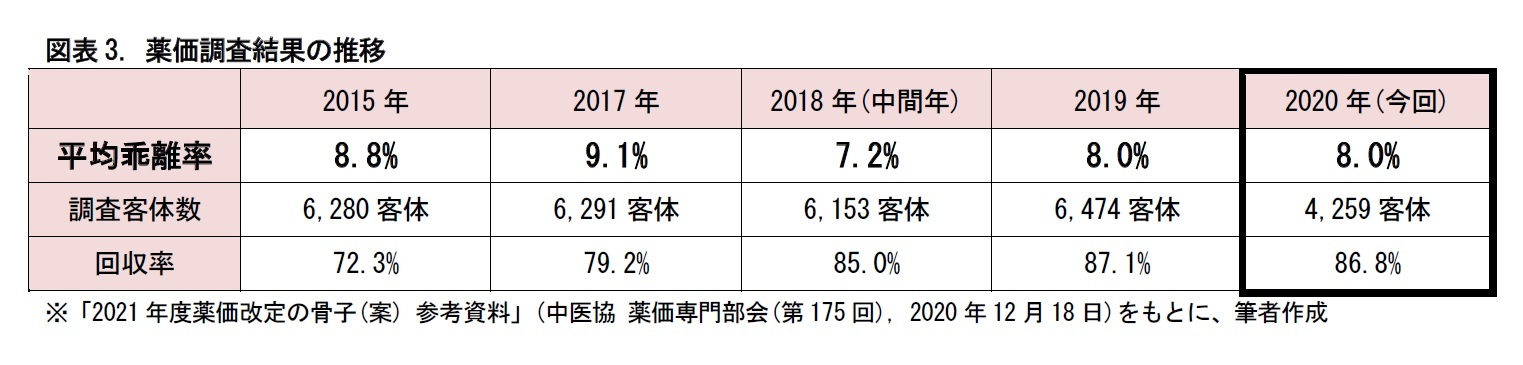

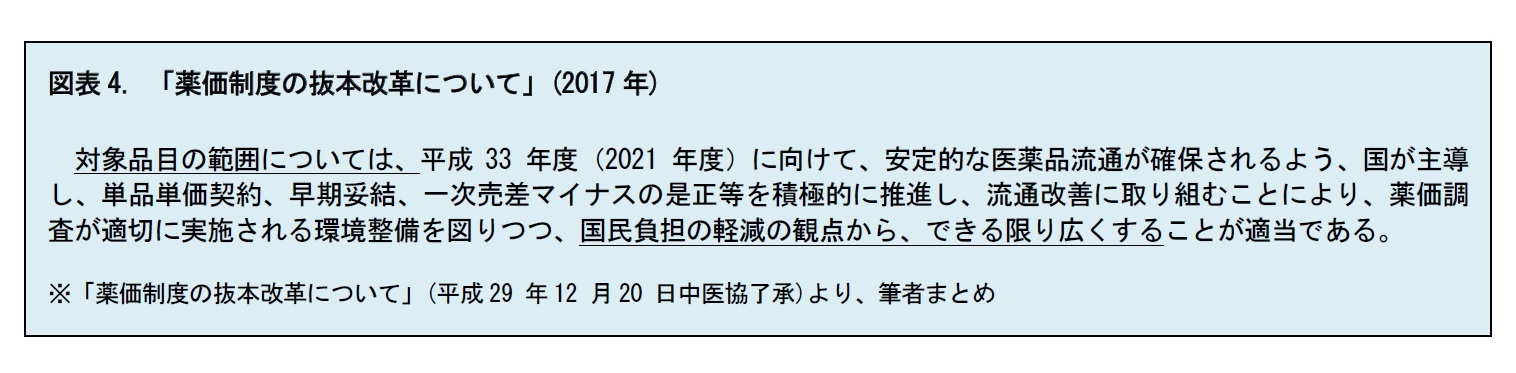

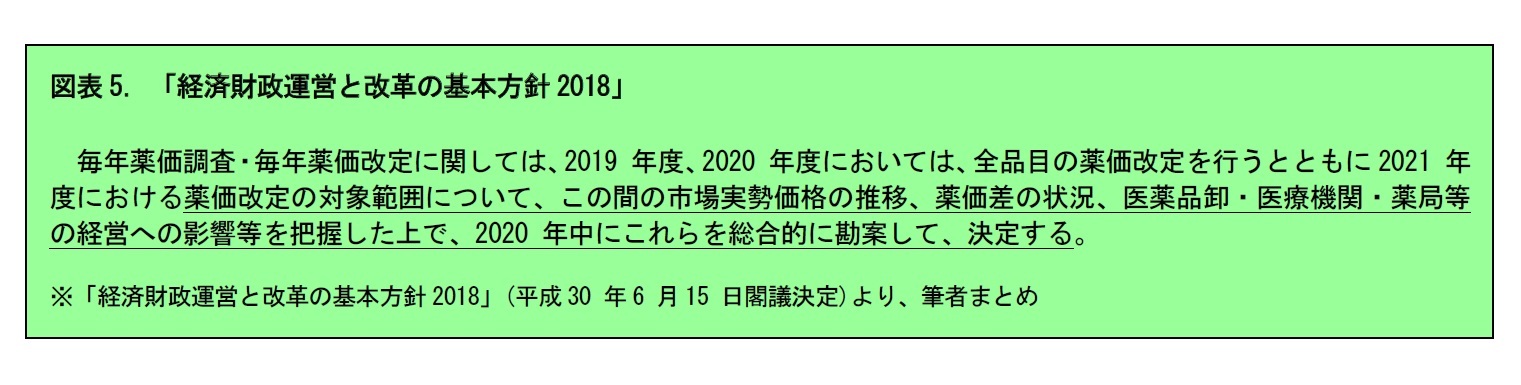

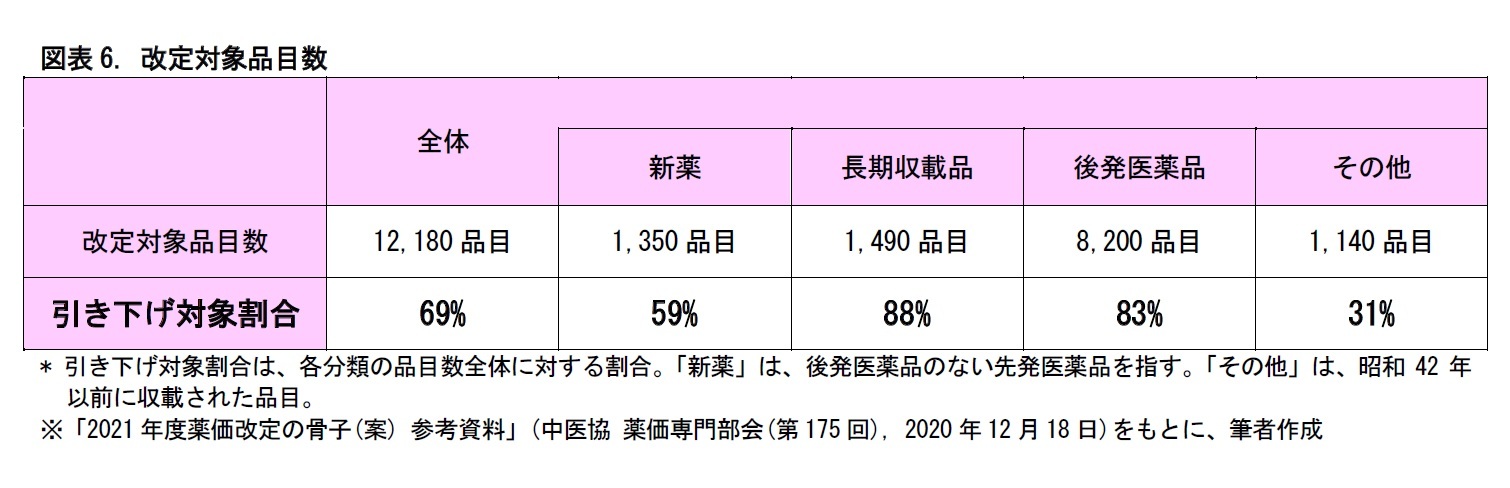

この結果をもとに、薬価改定の対象品目をどの範囲とするか、という議論が中央社会保険医療協議会(中医協)で行われた。議論の過程では、乖離率が「16%以上」の品目を改定の対象とする案をはじめ、「12%以上」、「9.6%以上」、「8%超」の品目を対象とするという、全部で4つの案があげられた。

一方、政府内では、国民負担の軽減の観点から、できる限り改定対象の範囲を広くするよう検討が進められた。その結果、最終的に、これら4つの案のいずれでもなく、乖離率が「5%超」の品目を改定の対象とすることに決着した。

この5%超については、「平均乖離率(8.0%)の0.5倍~0.75倍の中間である0.625倍を超える」水準として落ち着いたという。

4――今回の改定後薬価の計算式

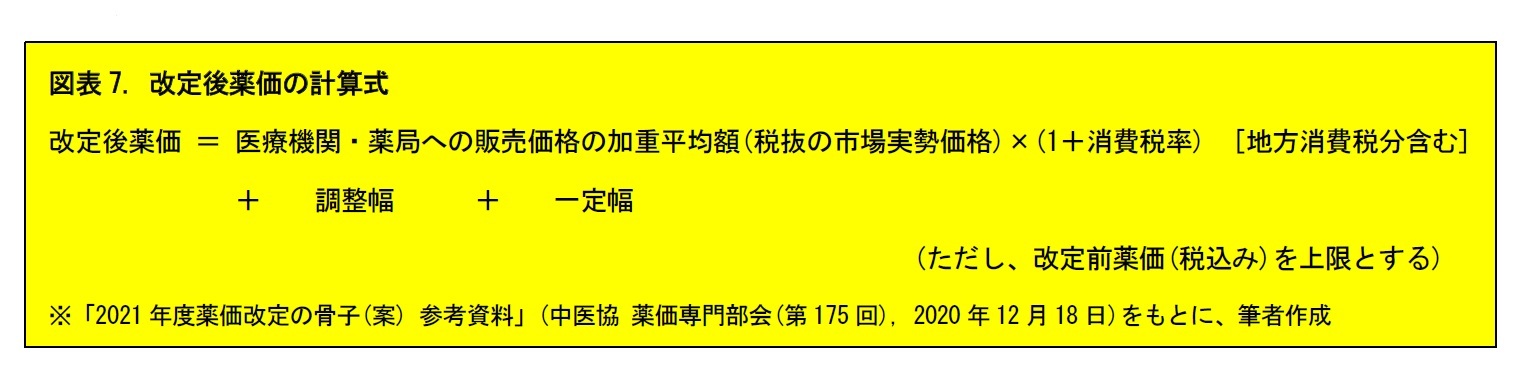

これに、薬剤流通の安定のための「調整幅」として、改定前薬価の2%分が加算される。これは、従来の改定と同様の取扱いとなっている。

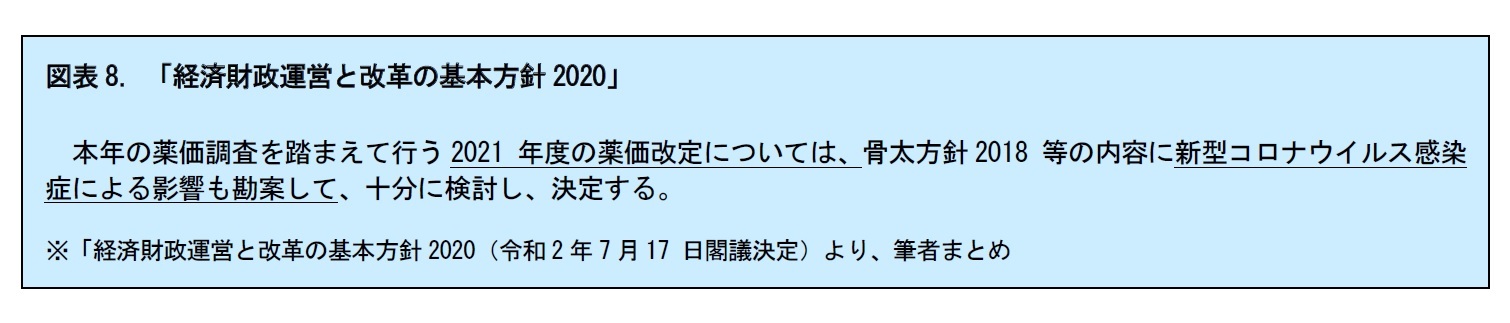

さらに、今回の改定では、「経済財政運営と改革の基本方針2020」に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例も、計算式に盛り込まれることとなった。具体的には、「一定幅」として、改定前薬価の0.8%分が加算される。0.8%は、今回と同様、中間年に行われた2018年薬価調査の平均乖離率が7.2%であったことから、今回調査で判明した8%との差を、感染症による影響とみなしたもの、とされている。

薬価の計算には、さまざまな算定ルールがある。このうち、改定前薬価を下支えする仕組みである、「最低薬価」、「基礎的医薬品」、「新薬創出・適応外薬解消等促進加算の加算分」については、いずれも適用されることとなった1。また、「後発医薬品の価格帯集約」のルールも適用とされた2。

一方、今回は、「新薬創出加算の累積加算額の控除」、「市場拡大再算定などの再算定ルール」、「後発医薬品への置き換え率に応じた長期収載品の引き下げ」、「後発医薬品の薬価を基準とした長期収載品の引き下げ」は、行われないこととされた3,4。

1 最低薬価は、剤形ごとにかかる最低限の供給コストを確保するため、成分に関係なく剤形ごとに設定されている薬価をいう。基礎的医薬品は、長期間臨床現場での使用実績があり、医療上必要性の高い医薬品のことで、薬価を維持するルールがある。新薬創出・適応外薬解消等促進加算は、革新的な新薬の創出を加速させることを目的として、厚生労働省から開発要請・公募された品目等の開発に取り組んでいる製薬企業が製造販売する新薬(後発医薬品が上市されていないもの)に対して、市場実勢価格に基づく薬価の引下げを猶予する制度。

2 後発医薬品の価格帯は、7価格帯となった。2020年度薬価改定で、価格帯の集約により、改定後薬価が改定前薬価を上回らないようにするためのルールが導入されていることによる。

3 市場拡大再算定は、年間販売額が予想販売額の一定倍数を超えた場合等に、薬価改定時に価格を更に引き下げる制度。

4 その他の取扱いとして、次の3つの取り決めが行われた。(1) 組成、剤形区分、製造販売業者が同一となる品目の規格間で、価格逆転が生じる場合は、可能な限り価格の逆転が生じないよう調整する。(2) 薬価調査で取り引きが確認されなかった医薬品については類似薬を参考に判断する。(3) 再算定の対象品の選定など、「薬価改定」を区切りとして品目を選定する規定において、今回の改定は、当該規定の「薬価改定」には含めない。

5――今回の改定による国民負担の軽減効果

ただし、この負担軽減を一般の国民がどれだけ実感できるかについては、現時点ではなんともいえない。国民医療費の伸びをみると、2008~18年の10年間で、1年あたり平均8000億円超となっている。高齢化の影響や、医療の高度化などが、その背景にあるとされる。今回の負担軽減効果は、こうした背景の増加要因に、かき消されてしまう可能性がある。

したがって、今回の改定が、将来の社会保険料や租税の引き上げに与える抑制効果は限定的といえるだろう。軽減効果を実感できるのは、主に、自己負担分が減少する患者となりそうだ。

6――おわりに (私見)

引き続き、医薬品の開発、流通や、それに伴う諸制度の改定の動きを、注視していくこととしたい。

(2021年04月19日「基礎研レター」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年09月17日

ふるさと納税「お得競争」の終焉-ポイント還元の廃止で問われる「地域貢献」と「持続可能な制度」のこれから -

2025年09月17日

貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む -

2025年09月17日

「最低賃金上昇×中小企業=成長の好循環」となるか?-中小企業に託す賃上げと成長の好循環の行方 -

2025年09月17日

家計消費の動向(二人以上世帯:~2025年7月)-実質賃金改善下でも「メリハリ消費」継続、娯楽支出は堅調を維持 -

2025年09月16日

インド消費者物価(25年9月)~8月のCPI上昇率は+2.1%に上昇、GST合理化でインフレ見通しは緩和

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【薬価中間年改定の実施~一般の国民は、負担の軽減を実感できるか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

薬価中間年改定の実施~一般の国民は、負担の軽減を実感できるか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!