- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 政策提言 >

- IT・ベンチャービジネス >

- 巨大プラットフォーム企業と競争法(2)-Facebookをめぐる競争法上の課題

2021年04月06日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――米国連邦取引委員会(FTC)による個人情報取り扱いに関する命令

1|連邦取引委員会による2012年命令

Facebookは2019年7月24日に連邦取引員会(Federal Trade Commission, 以下FTC)からの訴え申し立て(complaints)に対して和解を行ったことで以下に述べる命令を受けた(以下、2019年命令)。その前提として、2012年のFTCの命令を解説する必要がある(以下、2012年命令)。

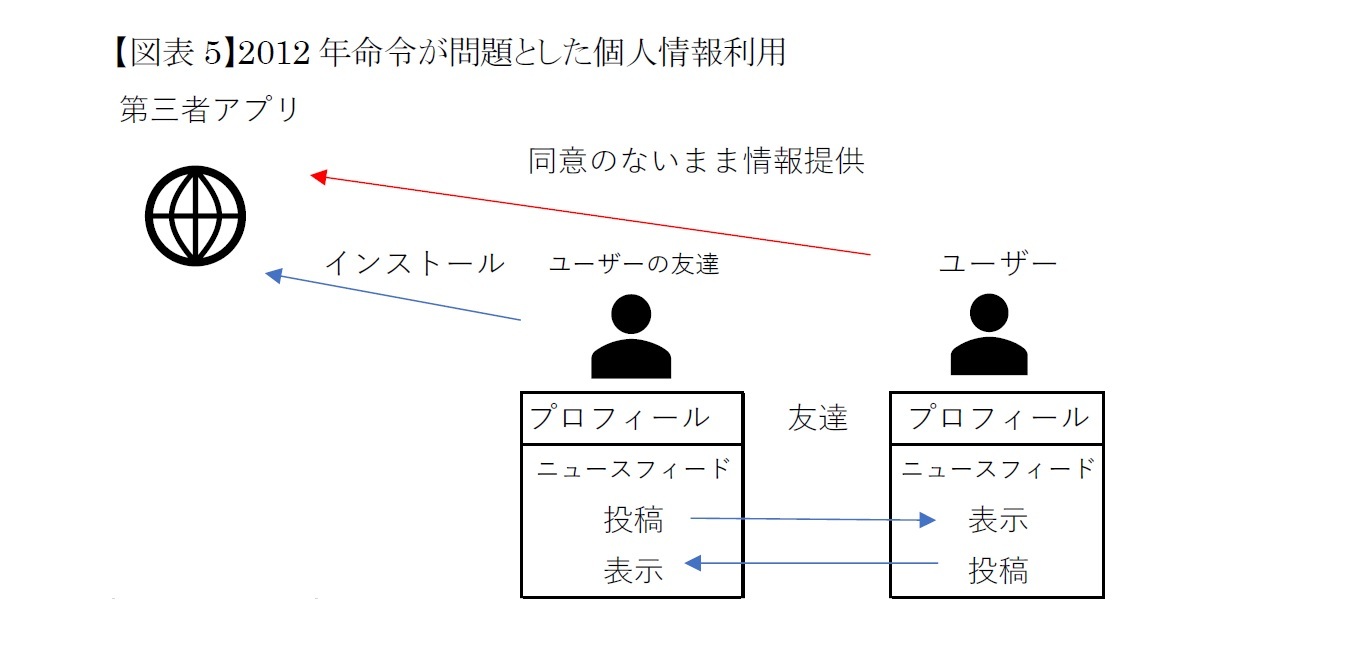

2012年命令が問題にしたのは、Facebook連動の第三者アプリの個人情報利用についてである。Facebookユーザーの友達が、Facebook連動の第三者アプリを利用すると、ユーザーの非公開情報まで第三者アプリに開示されるという問題である(図表5)。

Facebookは2019年7月24日に連邦取引員会(Federal Trade Commission, 以下FTC)からの訴え申し立て(complaints)に対して和解を行ったことで以下に述べる命令を受けた(以下、2019年命令)。その前提として、2012年のFTCの命令を解説する必要がある(以下、2012年命令)。

2012年命令が問題にしたのは、Facebook連動の第三者アプリの個人情報利用についてである。Facebookユーザーの友達が、Facebook連動の第三者アプリを利用すると、ユーザーの非公開情報まで第三者アプリに開示されるという問題である(図表5)。

Facebookでは、知人のアカウントとの間で相互フォローしあうためには友達申請を行い、知人から友達として承認してもらう手続きを行う。このことにより、お互いの投稿がお互いのニュースフィードに表示されるようになる。

そもそも論として、いくらFacebookにアカウントを開設し、投稿したからと言って、自身のすべての情報を世間一般にオープンにすることも認めているわけではなく、オープンにする情報か、あるいは友達の間だけで共有するだけの情報等を選択できるべきである。

2012年までのFacebookにおいては、ユーザー自身が承認したわけでもないのに、ユーザーの友達が利用する第三者アプリに、自分の非公開情報が提供されるという設定になっていた。そして情報提供を防ぐための設定は、自分のアカウントのプライバシー設定ページでは行うことができず、アプリケーションのページを検索したうえで、情報の共有設定をオフにしなければならなかった。

FTCはこのような設定方法を欺瞞的な設定と認定し、(1)ユーザーのプライバシー設定等について欺瞞的な表示を行ってはならない。(2)ユーザーのプライバシー設定当初の利用範囲を超える利用を行うにあたっては、その旨を表示して同意を得る。(3)アカウントを削除したユーザーの情報については合理的期間内にアクセスできないようにする。(4)適切なプライバシー計画を策定・維持するなど8項目の命令が課された。

そもそも論として、いくらFacebookにアカウントを開設し、投稿したからと言って、自身のすべての情報を世間一般にオープンにすることも認めているわけではなく、オープンにする情報か、あるいは友達の間だけで共有するだけの情報等を選択できるべきである。

2012年までのFacebookにおいては、ユーザー自身が承認したわけでもないのに、ユーザーの友達が利用する第三者アプリに、自分の非公開情報が提供されるという設定になっていた。そして情報提供を防ぐための設定は、自分のアカウントのプライバシー設定ページでは行うことができず、アプリケーションのページを検索したうえで、情報の共有設定をオフにしなければならなかった。

FTCはこのような設定方法を欺瞞的な設定と認定し、(1)ユーザーのプライバシー設定等について欺瞞的な表示を行ってはならない。(2)ユーザーのプライバシー設定当初の利用範囲を超える利用を行うにあたっては、その旨を表示して同意を得る。(3)アカウントを削除したユーザーの情報については合理的期間内にアクセスできないようにする。(4)適切なプライバシー計画を策定・維持するなど8項目の命令が課された。

2|FTCによる2019年の訴え(Complaint)

2019年7月24日付のFTCからの訴えの概略は以下のようなものである3。Facebookは2012年命令を受け、まず(1)ユーザーのプライバシー設定ページに友達と共有した情報は、友達がインストールした第三者アプリにも提供されるとの免責条項を設けたものの、命令後4か月でこの免責条項を削除した。

また、(2)Facebookは2014年4月にユーザーの友達が利用する第三者アプリが、友達経由のユーザーデータを収集することを禁止すると発表したものの、イ)2015年4月まで第三者アプリがユーザー情報を収集することが可能であったのにその旨を公表していなかった。また、ロ)2015年4月以降も高額の広告費を支払う第三者アプリをホワイトリストに登録して、そのような第三者アプリには2018年6月までユーザー情報の収集を可能にしていた。

これらの行為や不適切な管理態勢や報告状況は2012年命令に違反するとした。さらに加えて、(3)2015年11月から2018年3月までの間、セキュリティ対策の名目で電話番号の登録をユーザーに求めたが、電話番号情報を広告にも使用していた。最後に(4)2018年4月更新のデータポリシーでは、ユーザーが投稿した写真の人物の顔認証をするために、同意が必要としていた。しかし古いバージョンの顔認証技術をまだ持っている数千万人については、顔認証を無効にすることを選択しない限り、デフォルトでは顔認証がなされタグ付け(=顔写真として人物検索ができるようにする)がされることとなっていた。

これらの行為は2012年命令に反するとともに、連邦取引委員会法(Federal Trade Commission Act)第5条(a)の不公正な競争方法、不公正あるいは欺瞞的な行為等に該当し、違法であり、是正を求めるとともに民事上の罰則を求めた。

2019年7月24日付のFTCからの訴えの概略は以下のようなものである3。Facebookは2012年命令を受け、まず(1)ユーザーのプライバシー設定ページに友達と共有した情報は、友達がインストールした第三者アプリにも提供されるとの免責条項を設けたものの、命令後4か月でこの免責条項を削除した。

また、(2)Facebookは2014年4月にユーザーの友達が利用する第三者アプリが、友達経由のユーザーデータを収集することを禁止すると発表したものの、イ)2015年4月まで第三者アプリがユーザー情報を収集することが可能であったのにその旨を公表していなかった。また、ロ)2015年4月以降も高額の広告費を支払う第三者アプリをホワイトリストに登録して、そのような第三者アプリには2018年6月までユーザー情報の収集を可能にしていた。

これらの行為や不適切な管理態勢や報告状況は2012年命令に違反するとした。さらに加えて、(3)2015年11月から2018年3月までの間、セキュリティ対策の名目で電話番号の登録をユーザーに求めたが、電話番号情報を広告にも使用していた。最後に(4)2018年4月更新のデータポリシーでは、ユーザーが投稿した写真の人物の顔認証をするために、同意が必要としていた。しかし古いバージョンの顔認証技術をまだ持っている数千万人については、顔認証を無効にすることを選択しない限り、デフォルトでは顔認証がなされタグ付け(=顔写真として人物検索ができるようにする)がされることとなっていた。

これらの行為は2012年命令に反するとともに、連邦取引委員会法(Federal Trade Commission Act)第5条(a)の不公正な競争方法、不公正あるいは欺瞞的な行為等に該当し、違法であり、是正を求めるとともに民事上の罰則を求めた。

3|2019年の訴えに対する和解申出と2019年命令

上記の訴えに対してFacebookは和解申出(Consent Motion)を行った4。和解は違法であることを確定するものではなく、和解内容が妥当かどうかだけで判断される。つまり、前項の訴えは肯定も否定もされていない。和解によって有効となった2019年命令の内容は以下の通りである。まず、Facebookは民事罰(Civil Penalty)として、50億ドルを支払う。加えて以下の命令に従う。

まず、(1)Facebookはプライバシー・セキュリティの水準についていかなる意味でも虚偽の表示をしてはならない。(2)ユーザーのプライバシー設定を著しく超える共有を第三者と行う場合には、通常のプライバシーポリシーとは別に開示を行ったうえで個人から明確な同意をとる。(3)ユーザーが消去した情報やアカウント自体を削除した場合には30日を超えない合理期間経過後は誰もアクセスできないようにするなどの措置をとる。(4)セキュリティ目的で収集した電話番号は広告目的での利用、または第三者と共有しない。(5)Facebookの製品又はサービスに関して、包括的な情報セキュリティプログラムを実施し、維持する。

上記の訴えに対してFacebookは和解申出(Consent Motion)を行った4。和解は違法であることを確定するものではなく、和解内容が妥当かどうかだけで判断される。つまり、前項の訴えは肯定も否定もされていない。和解によって有効となった2019年命令の内容は以下の通りである。まず、Facebookは民事罰(Civil Penalty)として、50億ドルを支払う。加えて以下の命令に従う。

まず、(1)Facebookはプライバシー・セキュリティの水準についていかなる意味でも虚偽の表示をしてはならない。(2)ユーザーのプライバシー設定を著しく超える共有を第三者と行う場合には、通常のプライバシーポリシーとは別に開示を行ったうえで個人から明確な同意をとる。(3)ユーザーが消去した情報やアカウント自体を削除した場合には30日を超えない合理期間経過後は誰もアクセスできないようにするなどの措置をとる。(4)セキュリティ目的で収集した電話番号は広告目的での利用、または第三者と共有しない。(5)Facebookの製品又はサービスに関して、包括的な情報セキュリティプログラムを実施し、維持する。

5――FTCによる2020年訴訟

1|Instagramの買収

FTCが2020年12月9日にFacebookを提訴した訴状5によれば、Facebookは2010年ころ、スマートフォン、つまり携帯可能かつデジタルカメラ内蔵のデバイスを使ったSNSが普及してきたことに対して脅威を覚えていた。Facebookはもともとデスクトップ向けに最適化され、写真操作・共有のパフォーマンスは低かった。2010年10月に立ち上げられたInstagramは急激に利用者を伸ばし3か月以内に100万ユーザー、1年以内に1000万ユーザーを獲得した。

FacebookはInstagramが製品として走り続けている限り、これを打ち負かすことは困難であると判断し、買収することを決定し、実際に2012年4月9日に10億ドルで買収することで合意した。

FacebookはInstagramに対抗する製品の開発を中止しただけではなく、Instagramのプロモーションも制限した。FTCは結論として、FacebookのInstagramの買収とコントロールはFacebookのSNSの独占に対する重大な脅威を無力化し、独占を公正な競争以外の方法で違法に維持するためのものであるとする。

このことによりInstagramが独立した存在であることのメリット、たとえばFacebookとは異なる意思決定や革新の場があること、Facebookからユーザーに提供されているサービスレベルが確認できること、Facebookから独立した代替SNSが存在すること、などを奪うものであるとする。

FTCが2020年12月9日にFacebookを提訴した訴状5によれば、Facebookは2010年ころ、スマートフォン、つまり携帯可能かつデジタルカメラ内蔵のデバイスを使ったSNSが普及してきたことに対して脅威を覚えていた。Facebookはもともとデスクトップ向けに最適化され、写真操作・共有のパフォーマンスは低かった。2010年10月に立ち上げられたInstagramは急激に利用者を伸ばし3か月以内に100万ユーザー、1年以内に1000万ユーザーを獲得した。

FacebookはInstagramが製品として走り続けている限り、これを打ち負かすことは困難であると判断し、買収することを決定し、実際に2012年4月9日に10億ドルで買収することで合意した。

FacebookはInstagramに対抗する製品の開発を中止しただけではなく、Instagramのプロモーションも制限した。FTCは結論として、FacebookのInstagramの買収とコントロールはFacebookのSNSの独占に対する重大な脅威を無力化し、独占を公正な競争以外の方法で違法に維持するためのものであるとする。

このことによりInstagramが独立した存在であることのメリット、たとえばFacebookとは異なる意思決定や革新の場があること、Facebookからユーザーに提供されているサービスレベルが確認できること、Facebookから独立した代替SNSが存在すること、などを奪うものであるとする。

2|WhatsAppの買収

訴状によれば、2010年ころからスマートフォンの普及とともにモバイルデバイスでのメッセージサービス(上述のMMS)の利用が盛んになってきた。繰り返しとはなるが、いわゆるショートメッセージサービス(SMS、日本ではドコモの「ショートメール」やKDDIの「Cメール」などが該当)と、電話番号に紐づかない、すなわちOTTモバイルメッセージアプリがある(OTTはOver The Top)。これはインターネット回線を利用したメッセージアプリである。Gmailやヤフーメール、AppleのiMessageなどがある。

このOTTモバイルメッセージは単にメッセージを送るだけではなく、写真や動画を送るなどさまざまな追加機能が実装されることにより、SNS市場を侵食する脅威があった。

2009年11月に立ち上がったWhatsAppは機能に優れるだけでなく、高レベルのプライバシー保護を実現することで、欧州・アジアで高いシェアを獲得し、また米国でも急速に拡大した。FacebookもFacebook Messageを2011年秋に立ち上げたものの、すぐにWhatsAppには対抗できないことに気が付いたという。2012年12月にはWhatsAppと接触し、2014年2月19日にFacebookが190億ドルで買収することで合意したと発表した。

Facebookは、WhatsAppが競合するSNS提供者になることを許さず、メッセージアプリであり続けることを求めた。また、米国でのプロモーションにも制限を加えた。

訴状によれば、FacebookのWhatsAppの買収は、要するにSNSの重大な脅威を無力化し、その独占を違法な方法で維持するものであった。これらの行為は、米国のSNSに参入する能力と動機を持つ独立した存在としてWhatsAppがあることのメリットを奪った。また、WhatsAppの高レベルのプライバシー保護は多くのユーザーの非常に価値のある選択肢であったはずであり、SNS分野で差別化されたサービスを提供する重大な競争上の脅威となりえたとする。

訴状によれば、2010年ころからスマートフォンの普及とともにモバイルデバイスでのメッセージサービス(上述のMMS)の利用が盛んになってきた。繰り返しとはなるが、いわゆるショートメッセージサービス(SMS、日本ではドコモの「ショートメール」やKDDIの「Cメール」などが該当)と、電話番号に紐づかない、すなわちOTTモバイルメッセージアプリがある(OTTはOver The Top)。これはインターネット回線を利用したメッセージアプリである。Gmailやヤフーメール、AppleのiMessageなどがある。

このOTTモバイルメッセージは単にメッセージを送るだけではなく、写真や動画を送るなどさまざまな追加機能が実装されることにより、SNS市場を侵食する脅威があった。

2009年11月に立ち上がったWhatsAppは機能に優れるだけでなく、高レベルのプライバシー保護を実現することで、欧州・アジアで高いシェアを獲得し、また米国でも急速に拡大した。FacebookもFacebook Messageを2011年秋に立ち上げたものの、すぐにWhatsAppには対抗できないことに気が付いたという。2012年12月にはWhatsAppと接触し、2014年2月19日にFacebookが190億ドルで買収することで合意したと発表した。

Facebookは、WhatsAppが競合するSNS提供者になることを許さず、メッセージアプリであり続けることを求めた。また、米国でのプロモーションにも制限を加えた。

訴状によれば、FacebookのWhatsAppの買収は、要するにSNSの重大な脅威を無力化し、その独占を違法な方法で維持するものであった。これらの行為は、米国のSNSに参入する能力と動機を持つ独立した存在としてWhatsAppがあることのメリットを奪った。また、WhatsAppの高レベルのプライバシー保護は多くのユーザーの非常に価値のある選択肢であったはずであり、SNS分野で差別化されたサービスを提供する重大な競争上の脅威となりえたとする。

3|APIアクセスにおける反競争的条件の強制

Facebookはインターネット上のインフラストラクチャーとなるために、プラットフォーム戦略を採用している。このため2007年にFacebookプラットフォームを立ち上げた。Facebookプラットフォームはソフトウエア開発者に対して、ゲームやページデザインツール、ビデオ共有ツール、e-MarketingツールといったFacebookと連動する相互運用可能なアプリの開発を促した。

第三者アプリがFacebookと連動するメリットは、ユーザーが同じアプリを使っている他のユーザーを見つけ、あるいはユーザーがいいね!ボタンを押すことで友達のニュースフィードに表示されたりすることである。このことで第三者アプリは利用者を大幅に増やすことができる。

FTCの訴状によれば、Facebookは、第三者アプリの重要なインフラであるという力を利用して、第三者アプリに競争制限的な利用条件を課している。具体的には2011年から2018年の間、第三者アプリはFacebookやMessengerと競合する機能を持たないこと、およびFacebookと競合する他社を宣伝しないことを求めた。実際にこの条件に違反した第三者アプリをFacebook利用から締め出した。このことでFacebookと競合する機能開発を思いとどまらせたり、他の企業がSNSでFacebookの独占を脅かす能力を妨げたりしたとする。

Facebookはインターネット上のインフラストラクチャーとなるために、プラットフォーム戦略を採用している。このため2007年にFacebookプラットフォームを立ち上げた。Facebookプラットフォームはソフトウエア開発者に対して、ゲームやページデザインツール、ビデオ共有ツール、e-MarketingツールといったFacebookと連動する相互運用可能なアプリの開発を促した。

第三者アプリがFacebookと連動するメリットは、ユーザーが同じアプリを使っている他のユーザーを見つけ、あるいはユーザーがいいね!ボタンを押すことで友達のニュースフィードに表示されたりすることである。このことで第三者アプリは利用者を大幅に増やすことができる。

FTCの訴状によれば、Facebookは、第三者アプリの重要なインフラであるという力を利用して、第三者アプリに競争制限的な利用条件を課している。具体的には2011年から2018年の間、第三者アプリはFacebookやMessengerと競合する機能を持たないこと、およびFacebookと競合する他社を宣伝しないことを求めた。実際にこの条件に違反した第三者アプリをFacebook利用から締め出した。このことでFacebookと競合する機能開発を思いとどまらせたり、他の企業がSNSでFacebookの独占を脅かす能力を妨げたりしたとする。

4|反競争的行為による損害および救済

FTCはFacebookのこれらの行為により、以下のような損害が発生したとする。(1)消費者にとって、技術的革新、品質向上、個人データ保護水準によるSNSの選択といった消費者利益を奪っている。(2)米国における広告販売競争を阻害し、広告主の利益を害している。

これらの行為はシャーマン法2条(不当な私的独占の禁止)違反であり、事業分割や競争回復のための措置、将来に向かっての事業買収等の事前認可等を求めている。

FTCはFacebookのこれらの行為により、以下のような損害が発生したとする。(1)消費者にとって、技術的革新、品質向上、個人データ保護水準によるSNSの選択といった消費者利益を奪っている。(2)米国における広告販売競争を阻害し、広告主の利益を害している。

これらの行為はシャーマン法2条(不当な私的独占の禁止)違反であり、事業分割や競争回復のための措置、将来に向かっての事業買収等の事前認可等を求めている。

6――検討

ここではFacebook特有の問題について検討を行いたい。上述のところから主に問題となるのは個人情報の取扱と、買収合併等による市場における市場独占の維持行為となる。

1個人情報の取扱

ドイツにおいて問題視されたのは、Facebookユーザーの第三者サイトにおける閲覧履歴等がFacebookによって収集され、個人のアカウントに紐づけられ個人データとして取得することとなる点であった。言い換えると、ユーザーが第三者サイトを訪問した段階で第三者サイトは個人が特定できないが、Facebookにデータが収集・統合されることで特定された個人情報と紐づけられ個人データとなる。このような行為は最近の日本の改正個人情報保護法では、個人データとして取得することとなる事業者(この場合はFacebook)が本人から同意を取得しなければならない行為とされた。さらに、Facebookで個人データとなったものを第三者サイトが受け取るのであれば、Facebookがユーザーから第三者提供のための同意をとるか、ユーザーから申し出があれば第三者提供を止めるとするオプトアウト手続きを行わなければならない。

ところで競争法上重要なことは、ドイツ連邦最高裁が指摘しているように、同意について実質的な選択肢が認められているかどうかである。この点、Facebookによる第三者サイトの閲覧履歴等の取得を望まないユーザーがデータ利用への同意を拒絶すると、Facebookサービスが利用できなくなる。これ自体は、Facebookが個人データを利用するものではないことから、GDPRや個人情報保護法上違法とはならない。しかし、市場において支配的なSNSを利用しないという選択肢が事実上困難であるときには、同意は自発的であるということができず、搾取型の私的独占行為となりうる。

仮にドイツでの事実認定に従うとすると、日本の独占禁止法でも、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与え、個人の自由な取引活動を阻害し、Facebookの競争上の地位を不当に高めるものとして優越的地位の濫用に該当し6、違法になるおそれがあると考えられる。

次に、米国において個人情報の取扱として問題視されたのは、自分の友達が利用するアプリに自分の情報が自動的に連動されるが、そのことについて十分な注意喚起がないことに加え、情報連動を拒絶する手続きが事実上閉ざされていた点にある。

この問題については2012年の命令で是正が求められていたにもかかわらず、Facebookは十分な対策を打たなかった。加えて、セキュリティ目的で取得した電話番号の広告目的への流用、顔認証サービス導入にあたっても拒絶しない限りタグ化するなど不透明な取り扱いがなされた。これらの行為は不公正な競争方法とされた。

これらの行為が日本でも行われているとするならば、個人情報保護法の違反行為(個人データの目的外利用等)となり、独占禁止法上に関して公正取引委員会の考えに従えば、上記ドイツのケース同様優越的地位の濫用となる可能性があると考えられる。

ドイツにおいて問題視されたのは、Facebookユーザーの第三者サイトにおける閲覧履歴等がFacebookによって収集され、個人のアカウントに紐づけられ個人データとして取得することとなる点であった。言い換えると、ユーザーが第三者サイトを訪問した段階で第三者サイトは個人が特定できないが、Facebookにデータが収集・統合されることで特定された個人情報と紐づけられ個人データとなる。このような行為は最近の日本の改正個人情報保護法では、個人データとして取得することとなる事業者(この場合はFacebook)が本人から同意を取得しなければならない行為とされた。さらに、Facebookで個人データとなったものを第三者サイトが受け取るのであれば、Facebookがユーザーから第三者提供のための同意をとるか、ユーザーから申し出があれば第三者提供を止めるとするオプトアウト手続きを行わなければならない。

ところで競争法上重要なことは、ドイツ連邦最高裁が指摘しているように、同意について実質的な選択肢が認められているかどうかである。この点、Facebookによる第三者サイトの閲覧履歴等の取得を望まないユーザーがデータ利用への同意を拒絶すると、Facebookサービスが利用できなくなる。これ自体は、Facebookが個人データを利用するものではないことから、GDPRや個人情報保護法上違法とはならない。しかし、市場において支配的なSNSを利用しないという選択肢が事実上困難であるときには、同意は自発的であるということができず、搾取型の私的独占行為となりうる。

仮にドイツでの事実認定に従うとすると、日本の独占禁止法でも、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与え、個人の自由な取引活動を阻害し、Facebookの競争上の地位を不当に高めるものとして優越的地位の濫用に該当し6、違法になるおそれがあると考えられる。

次に、米国において個人情報の取扱として問題視されたのは、自分の友達が利用するアプリに自分の情報が自動的に連動されるが、そのことについて十分な注意喚起がないことに加え、情報連動を拒絶する手続きが事実上閉ざされていた点にある。

この問題については2012年の命令で是正が求められていたにもかかわらず、Facebookは十分な対策を打たなかった。加えて、セキュリティ目的で取得した電話番号の広告目的への流用、顔認証サービス導入にあたっても拒絶しない限りタグ化するなど不透明な取り扱いがなされた。これらの行為は不公正な競争方法とされた。

これらの行為が日本でも行われているとするならば、個人情報保護法の違反行為(個人データの目的外利用等)となり、独占禁止法上に関して公正取引委員会の考えに従えば、上記ドイツのケース同様優越的地位の濫用となる可能性があると考えられる。

2|InstagramとWhatsAppの買収

上述、FTCによる2020年訴訟で特徴的なのは、InstagramとWhatsAppの買収を問題視しているところである。訴状によれば、買収及び買収後の企業活動の結果として独占状態が生じ、その独占状態を不当に維持・形成していることを問題にしているわけではなく、二企業の買収を問題にしている。

そもそも競争法で規制されるのは独占状態そのものではなく、独占状態を不当に形成・維持・強化する行為である。企業グループ内で構成企業間がどのように事業を担当するかは企業グループが決めることであり、通常は競争手段として不当とは言いにくい。そこで、二企業の買収の是非を問題としたものと推測される。

しかし、この二企業の買収にあたってはFTCによる事前審査が行われており、事後的に問題とすることの是非論がありえる。この点、急激に成長するICT関連企業の例にもれず、買収時にはそこまでの市場での競争力はなかったのではないかとの見方もあり得る。ただ、FTCの訴状では、買収自体、FacebookはInstagramやWhatsAppが、Facebookに大きな脅威を与えうる企業として認識して行ったものとしている。そうだとすると事業がどこまで競合するのかなどの側面などの判断に関して、買収の事前認可が、急激に成長するICTの時代においては、うまく機能しなかったのかもしれない7。

訴状によれば二企業を買収する際に、いずれもFacebookが自社に対する脅威を取り除くために行うとの意思を持っており、実際にそうなったこと、および買収以降、Facebookと競合するような企業活動を認めなかったことが主張されている。

この主張に則れば、二企業の買収はFTCの事前認可を得たものとはいえ、認可申請にあたって情報が十分に提供されたとはいえない。また買収後のグループ内における競争抑制的な行為が行われたことを踏まえ、買収の前後における行為が市場における不当な維持・形成行為として認められると判断したものであろう。

筆者の知る限りでは類似例はないように思われ、このような訴訟が今後どう判断されるかについて引き続き注視したい。

7 この点を踏まえ、日本の公正取引委員会は、企業結合ガイドラインを令和元年12月17日に改定をしている。https://www.jftc.go.jp/dk/kiketsu/guideline/guideline/index.html

上述、FTCによる2020年訴訟で特徴的なのは、InstagramとWhatsAppの買収を問題視しているところである。訴状によれば、買収及び買収後の企業活動の結果として独占状態が生じ、その独占状態を不当に維持・形成していることを問題にしているわけではなく、二企業の買収を問題にしている。

そもそも競争法で規制されるのは独占状態そのものではなく、独占状態を不当に形成・維持・強化する行為である。企業グループ内で構成企業間がどのように事業を担当するかは企業グループが決めることであり、通常は競争手段として不当とは言いにくい。そこで、二企業の買収の是非を問題としたものと推測される。

しかし、この二企業の買収にあたってはFTCによる事前審査が行われており、事後的に問題とすることの是非論がありえる。この点、急激に成長するICT関連企業の例にもれず、買収時にはそこまでの市場での競争力はなかったのではないかとの見方もあり得る。ただ、FTCの訴状では、買収自体、FacebookはInstagramやWhatsAppが、Facebookに大きな脅威を与えうる企業として認識して行ったものとしている。そうだとすると事業がどこまで競合するのかなどの側面などの判断に関して、買収の事前認可が、急激に成長するICTの時代においては、うまく機能しなかったのかもしれない7。

訴状によれば二企業を買収する際に、いずれもFacebookが自社に対する脅威を取り除くために行うとの意思を持っており、実際にそうなったこと、および買収以降、Facebookと競合するような企業活動を認めなかったことが主張されている。

この主張に則れば、二企業の買収はFTCの事前認可を得たものとはいえ、認可申請にあたって情報が十分に提供されたとはいえない。また買収後のグループ内における競争抑制的な行為が行われたことを踏まえ、買収の前後における行為が市場における不当な維持・形成行為として認められると判断したものであろう。

筆者の知る限りでは類似例はないように思われ、このような訴訟が今後どう判断されるかについて引き続き注視したい。

7 この点を踏まえ、日本の公正取引委員会は、企業結合ガイドラインを令和元年12月17日に改定をしている。https://www.jftc.go.jp/dk/kiketsu/guideline/guideline/index.html

7――おわりに

本文のドイツで問題にされているFacebookの現行の個人データ利用のあり方が否定される、言い換えるとFacebookユーザーに第三者サイトからのデータ収集を認めるかどうかの実質的な選択肢を与える、すなわち自発的な同意を取得することとなると、Facebookのビジネスモデルに大きな影響を与えることになる。

Facebookほどの市場における有力あるいは支配的な事業者になると、個人情報利用に同意するか、そのサービスを利用しないかという選択肢しか提供しない(Take or leave it)ということでは競争法上の問題を生じうる。ただ、Facebookユーザーのうち、第三者サイトでの閲覧履歴の利用に同意しない人たちが存在するようになることは、Facebook上の広告効果の広告主へのフィードバックを限定的なものへと変質させざるを得ない。

しかし、インフラになるということはそういうことなのであろう。ドイツ連邦最高裁も特別な地位があると指摘する。

日本のラインでも個人情報保護の問題が発生した。事実の詳細がはっきりしないので踏み込んだ検討は行うことはしないが、ライン問題も規約上に記載さえあれば外国事業者に個人情報を提供してよいということではないであろう。日本におけるラインの市場における地位を踏まえれば、少なくとも規約上に記載し、選択の余地なく包括的な同意を得ることだけで、これで良しとすることは避けるべきことと思われる。

Facebookほどの市場における有力あるいは支配的な事業者になると、個人情報利用に同意するか、そのサービスを利用しないかという選択肢しか提供しない(Take or leave it)ということでは競争法上の問題を生じうる。ただ、Facebookユーザーのうち、第三者サイトでの閲覧履歴の利用に同意しない人たちが存在するようになることは、Facebook上の広告効果の広告主へのフィードバックを限定的なものへと変質させざるを得ない。

しかし、インフラになるということはそういうことなのであろう。ドイツ連邦最高裁も特別な地位があると指摘する。

日本のラインでも個人情報保護の問題が発生した。事実の詳細がはっきりしないので踏み込んだ検討は行うことはしないが、ライン問題も規約上に記載さえあれば外国事業者に個人情報を提供してよいということではないであろう。日本におけるラインの市場における地位を踏まえれば、少なくとも規約上に記載し、選択の余地なく包括的な同意を得ることだけで、これで良しとすることは避けるべきことと思われる。

(2021年04月06日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1866

経歴

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

| 2025/10/15 | 芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 欧州委員会、Googleに制裁金-オンライン広告サービス市場での支配力濫用 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【巨大プラットフォーム企業と競争法(2)-Facebookをめぐる競争法上の課題】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

巨大プラットフォーム企業と競争法(2)-Facebookをめぐる競争法上の課題のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!