- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 労働市場 >

- フローから観察した労働市場の動向

2021年04月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

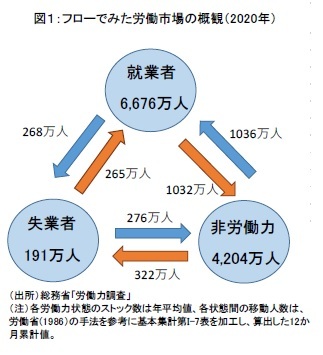

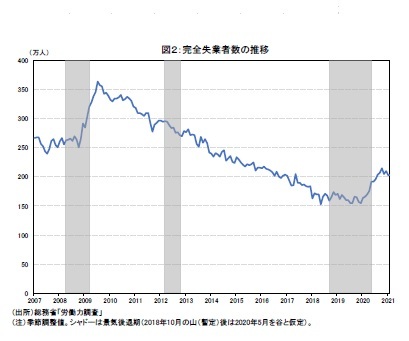

新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、経済に大きな影響を与えた。たとえば、2020年4-6月期の実質GDPは前期比▲8.3%(年率▲29.3%)という統計開始以来最大の落ち込みを経験するなど、多くの経済指標において過去にないレベルでの変動が記録された。ところで、他の経済指標と比べて変動が限定的な経済指標に失業率がある。感染拡大の影響から、2019年12月に2.2%であった失業率は、2020年10月には3.1%まで上昇した。しかし、過去の景気後退期に比べれば、水準や上昇の程度は非常に限定的だ。たとえば、2008年から2009年のリーマン・ショック時には、失業率は3.8%(2008年10月)から5.5%(2009年7月)に上昇した。本稿では、失業率や労働力人口などのストックを生み出すフローに注目し、男女別や従業上の地位別の影響の違いを考慮しながら、労働市場の動向を分析した。

2――フロー分析とは

総務省の「労働力調査」によると、2021年2月時点の就業者数は6,697万人(前月差3万人増)、完全失業者数は203万人(前月と同数)、非労働力人口は4,157万人(前月差10万人減)であった1。就業者数や完全失業者数、非労働力人口は、計測時点までに蓄積されたストックの数字であり、前月差はその増減である。ところで、ストックの増減の背後には、就業状態間での移行(フロー)がある。たとえば、失業者の増減の推移は、

「翌月の失業者数=今月の失業者数+今月の就業者のうち失業した人数(就業から失業へのフロー)+今月の非労働力人口のうち失業した人数(非労働力から失業へのフロー)-今月の失業者のうち就業した人数(失業から就業へのフロー)-今月の失業者のうち非労働力人口になった人数(失業から非労働力へのフロー)」

によって決まる。つまり、失業者数の増減は、失業へのフローと失業からのフローで決まる。ストックの変動の要因を探るためにはフローを分析することが有用であるはずだ。

総務省の「労働力調査」(基本集計)では、前月の就業状態別の今月の就業状態が調査されており、「今月及び前月の就業状態」(第I-7表、第I-8表)で結果が公表されている。ただし、第I-7、第I-8表に記載された今月および前月の各就業状態の人数と、基本集計第Ⅰ-1表などの統計表に記載され「労働力調査」の結果として発表されている各就業状態の人数(公表値)とは一致しない。標本調査である労働力調査は、調査対象を2か月連続で調査する一方で、調査対象の半数を毎月入れ替えている。他方、第I-7表、第I-8表は2か月連続で調査された標本のみを用いて推計する必要があり、これらの統計表の作成には標本全体の半分しか用いられないことなどが不一致の原因である。第I-7表、第I-8表をそのまま用いて分析すること自体は可能だが、公表値と第I-7表、第I-8表に記載された各就業状態の人数とのズレを補正することが多い。その補正手法はこれまでにいくつか提案されている2。本稿では、これまでの研究でよく用いられてきた労働省(1986)が考案した手法を用いた3。また、第I-7表、第I-8表は原数値でしか公表されておらず、単月での振れが大きいことなどから、先行研究でよく用いられている12か月累計値を算出した。12か月累計値は各月の値は過去11か月の結果に影響を受けている点に留意は必要だが、フローの傾向を捉えることは可能だ。

1 季節調整値

2 例えば、桜(2006)やLin and Miyamoto(2012)は労働省(1986)の手法を用いて、第I-7表、第I-8表を修正している。個票データを独自に再集計しフローのデータを作成した研究として、たとえば太田、照山(2003)、反復比例一致法を用いて表I-7、表I-8の修正を行った研究として、太田・玄田・照山(2008)がある。

3 労働省(1986)の手法をもとにした労働政策研究・研修機構(2020)の補正手法の説明に従っている。

「翌月の失業者数=今月の失業者数+今月の就業者のうち失業した人数(就業から失業へのフロー)+今月の非労働力人口のうち失業した人数(非労働力から失業へのフロー)-今月の失業者のうち就業した人数(失業から就業へのフロー)-今月の失業者のうち非労働力人口になった人数(失業から非労働力へのフロー)」

によって決まる。つまり、失業者数の増減は、失業へのフローと失業からのフローで決まる。ストックの変動の要因を探るためにはフローを分析することが有用であるはずだ。

総務省の「労働力調査」(基本集計)では、前月の就業状態別の今月の就業状態が調査されており、「今月及び前月の就業状態」(第I-7表、第I-8表)で結果が公表されている。ただし、第I-7、第I-8表に記載された今月および前月の各就業状態の人数と、基本集計第Ⅰ-1表などの統計表に記載され「労働力調査」の結果として発表されている各就業状態の人数(公表値)とは一致しない。標本調査である労働力調査は、調査対象を2か月連続で調査する一方で、調査対象の半数を毎月入れ替えている。他方、第I-7表、第I-8表は2か月連続で調査された標本のみを用いて推計する必要があり、これらの統計表の作成には標本全体の半分しか用いられないことなどが不一致の原因である。第I-7表、第I-8表をそのまま用いて分析すること自体は可能だが、公表値と第I-7表、第I-8表に記載された各就業状態の人数とのズレを補正することが多い。その補正手法はこれまでにいくつか提案されている2。本稿では、これまでの研究でよく用いられてきた労働省(1986)が考案した手法を用いた3。また、第I-7表、第I-8表は原数値でしか公表されておらず、単月での振れが大きいことなどから、先行研究でよく用いられている12か月累計値を算出した。12か月累計値は各月の値は過去11か月の結果に影響を受けている点に留意は必要だが、フローの傾向を捉えることは可能だ。

1 季節調整値

2 例えば、桜(2006)やLin and Miyamoto(2012)は労働省(1986)の手法を用いて、第I-7表、第I-8表を修正している。個票データを独自に再集計しフローのデータを作成した研究として、たとえば太田、照山(2003)、反復比例一致法を用いて表I-7、表I-8の修正を行った研究として、太田・玄田・照山(2008)がある。

3 労働省(1986)の手法をもとにした労働政策研究・研修機構(2020)の補正手法の説明に従っている。

3――各就業状態間での労働力フロー

(2)労働力フローの推移4

次に、失業・労働力などのフローの推移を確認する。

4 2011年3月から8月までの「労働力調査」中止のため、12か月累計値は同年3月から2012年8月まで欠損している。

次に、失業・労働力などのフローの推移を確認する。

4 2011年3月から8月までの「労働力調査」中止のため、12か月累計値は同年3月から2012年8月まで欠損している。

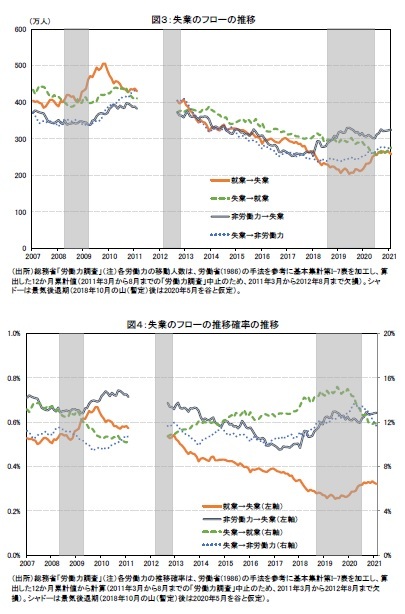

以下では、その変動の背後にある失業への流入と失業からの流出のフローの様子をリーマン・ショック時と直近の動きに焦点を当てて確認する。リーマン・ショック時には、就業から失業へのフロー5が急激に増加する一方、失業から就業へのフローの増加は緩やかであった(図3)。これは、就業から失業への推移確率(前月に就業していた者のうち当月に失業した割合)の上昇と失業から就業への推移確率(前月に失業していた者のうち当月に就業した割合)の低下からもわかる(図4)。また、失業と非労働力の間のフローからは、労働市場の改善が緩やかであり、職を見つけられない状況が長期化したため、失業者が求職意欲を失うなどにより職探しをやめたり(失業から非労働力へのフローの増加)、職探しを開始したが就業できない(非労働力から失業へのフローの増加)などの状況が発生していた可能性が伺える。

以下では、その変動の背後にある失業への流入と失業からの流出のフローの様子をリーマン・ショック時と直近の動きに焦点を当てて確認する。リーマン・ショック時には、就業から失業へのフロー5が急激に増加する一方、失業から就業へのフローの増加は緩やかであった(図3)。これは、就業から失業への推移確率(前月に就業していた者のうち当月に失業した割合)の上昇と失業から就業への推移確率(前月に失業していた者のうち当月に就業した割合)の低下からもわかる(図4)。また、失業と非労働力の間のフローからは、労働市場の改善が緩やかであり、職を見つけられない状況が長期化したため、失業者が求職意欲を失うなどにより職探しをやめたり(失業から非労働力へのフローの増加)、職探しを開始したが就業できない(非労働力から失業へのフローの増加)などの状況が発生していた可能性が伺える。

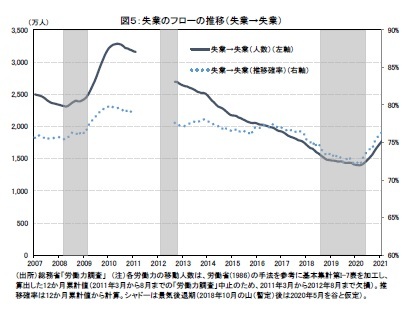

他方で、直近の動きをみると、感染拡大以前の2019年半ば以降から、就業から失業へのフローは増加に転じ、失業から就業へのフローは減少に転じていた。失業から就業へのフローは推移確率をみても、同時期から、就業から失業への推移確率の上昇と失業から就業への推移確率の低下がみられていた。これは就業者が失業しやすく失業者が就業しにくい状況への変化を示唆しており、感染拡大前には失業率は横ばいか低下で推移していたもの、労働市場は悪化し始めていたようだ。ただし、足元では、就業から失業へのフローや失業から就業へのフローは落ち着きがみられる。他方で、2か月続けて失業をしている人数や割合は増加を続けており(図5)、失業者が失業状態から抜け出せていない状態が増加しているとみられる。

他方で、直近の動きをみると、感染拡大以前の2019年半ば以降から、就業から失業へのフローは増加に転じ、失業から就業へのフローは減少に転じていた。失業から就業へのフローは推移確率をみても、同時期から、就業から失業への推移確率の上昇と失業から就業への推移確率の低下がみられていた。これは就業者が失業しやすく失業者が就業しにくい状況への変化を示唆しており、感染拡大前には失業率は横ばいか低下で推移していたもの、労働市場は悪化し始めていたようだ。ただし、足元では、就業から失業へのフローや失業から就業へのフローは落ち着きがみられる。他方で、2か月続けて失業をしている人数や割合は増加を続けており(図5)、失業者が失業状態から抜け出せていない状態が増加しているとみられる。

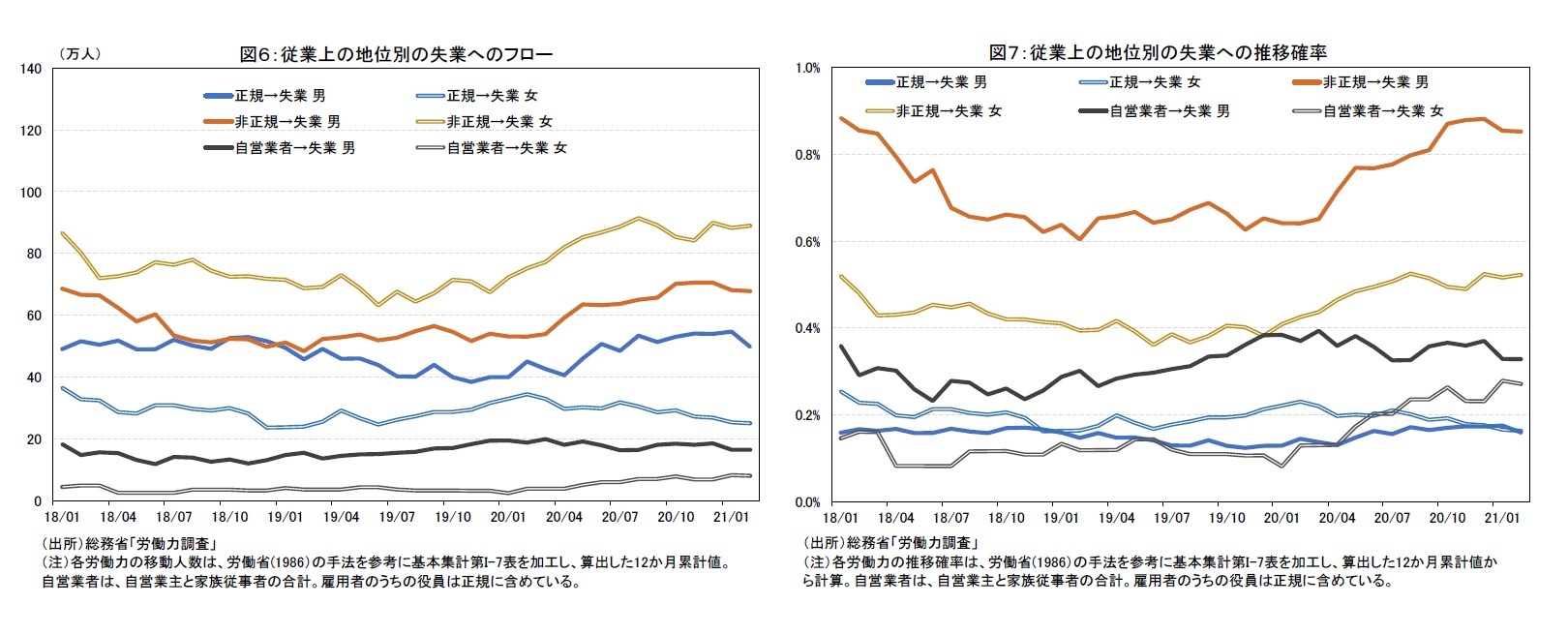

ところで、新型コロナウイルスの感染拡大の影響は性別や雇用形態によって大きく異なると指摘されている。そこで、労働省(1986)の手法を応用して、就業者について、性別・従業上の地位別のフローを算出した6。失業へのフローに注目すると、就業者の中で失業へのフローが顕著に増加したのは非正規雇用者であった(図6)。非正規雇用者は従前より失業への推移確率が相対的に高く、正規雇用者や自営業者よりも失業しやすい傾向にはあるが、特に2020年以降に推移確率の上昇がみられた。また、男性は正規・非正規ともに失業へのフローが増加したが、女性の場合には、非正規雇用の失業へのフローは大きく増加する一方で、正規雇用の失業へのフローは増加がみられず、女性の正規・非正規の間で異なる傾向があったこともわかる。

5 グラフでは「就業→失業」と表記。他のフローも同様。

6 2013年以降の「今月及び前月の就業状態」(基本集計第I-7表)で、就業者の内訳である自営業者や正規雇用・非正規雇用別の就業状態の推移が調査されている。労働省(1986)の手法は、就業者・失業者・非労働力の3つの就業状態間のフローを求めるものだが、就業者を自営業者(自営業主と家族従事者)、雇用者に分割し、雇用者を正規雇用(役員含む)と非正規雇用に分割して、同様のフローを求めた。なお、結果は幅を持って理解する必要がある。

(B)労働力・非労働力間でのフロー

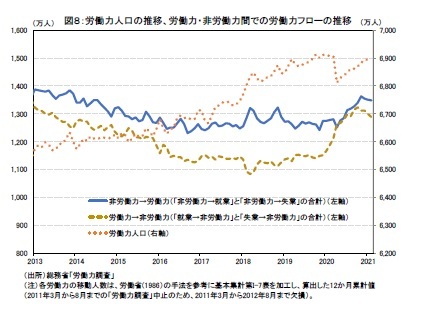

さて、感染拡大による経済環境の変動にもかかわらず失業率が上がらなかった要因として労働力人口の減少が指摘されている。実際、労働力人口(季節調整値)は、感染拡大の影響で2020年3月から4月にかけて94万人(前月比1.4%)減少した(図8)。

さて、感染拡大による経済環境の変動にもかかわらず失業率が上がらなかった要因として労働力人口の減少が指摘されている。実際、労働力人口(季節調整値)は、感染拡大の影響で2020年3月から4月にかけて94万人(前月比1.4%)減少した(図8)。

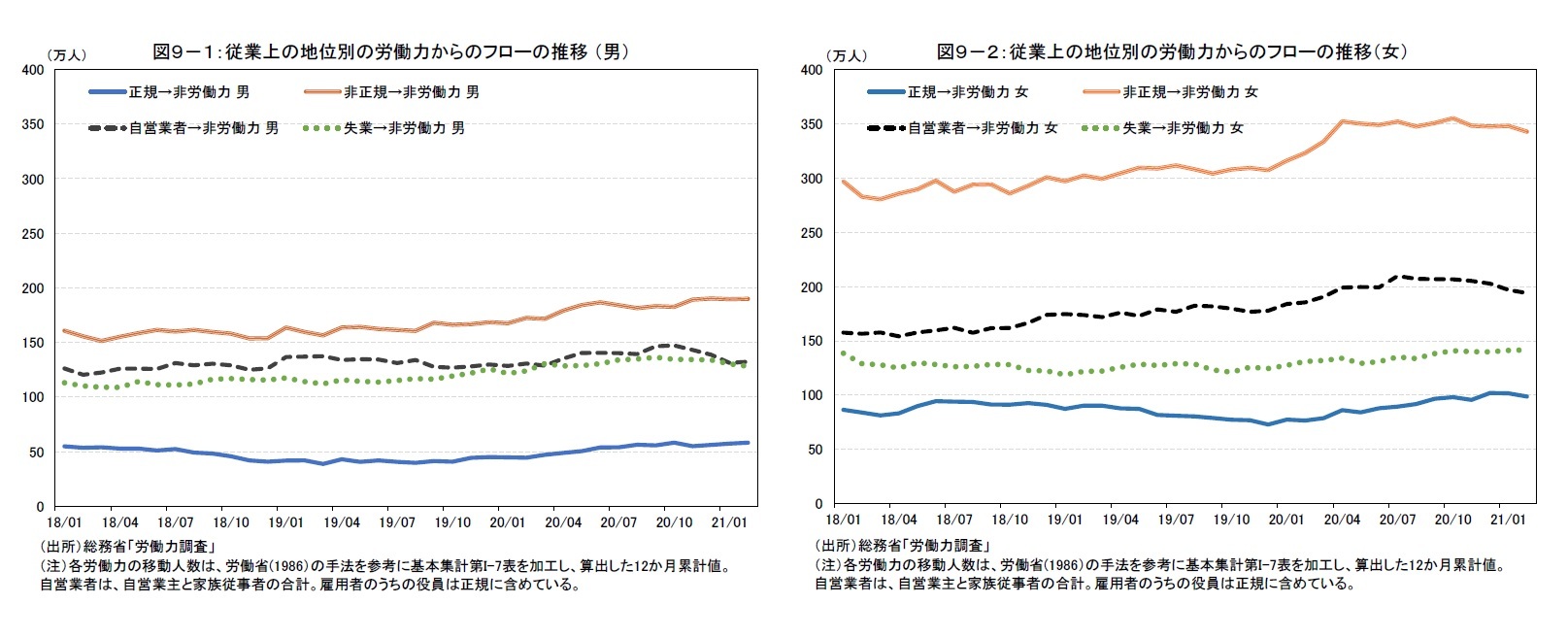

そこで、この動きを労働力・非労働力間のフローで確認すると(図8)、2020年3月から4月にかけて労働力人口が減少した主因は、労働力から非労働力へのフローの増加であった。他方で、その後には労働力人口へのフローが増加しており、一時的に労働市場から退出した者の多くが労働市場に復帰した。

そこで、この動きを労働力・非労働力間のフローで確認すると(図8)、2020年3月から4月にかけて労働力人口が減少した主因は、労働力から非労働力へのフローの増加であった。他方で、その後には労働力人口へのフローが増加しており、一時的に労働市場から退出した者の多くが労働市場に復帰した。また、それ以前の動きとして、2013年頃から労働力人口は増加を続けてきた。フローからわかることとしては、この時期には、非労働力から労働力へのフローも労働力から非労働力へのフローも減少または横ばいで推移しており、労働力人口が増加したのは、前者に比べて後者の減少幅が大きかったためであることだ。雇用環境の改善により、失業から非労働力への移行が減ったことに加え、出産・育児などを機とした非労働力化や定年退職などによる非労働力化が減少したことが労働力人口の増加要因であったと考えられる。

(2021年04月05日「基礎研レポート」)

山下 大輔

山下 大輔のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2023/08/22 | Japan's Productivity through the Lens of “Cheap Japan” | 山下 大輔 | 基礎研レポート |

| 2023/07/26 | 日本の物価は持続的に上昇するか-消費者物価の今後の動向を考える | 山下 大輔 | ニッセイ基礎研所報 |

| 2023/07/10 | 景気ウォッチャー調査(23年6月)~景況感の回復ペースが鈍化 | 山下 大輔 | 経済・金融フラッシュ |

| 2023/06/08 | 景気ウォッチャー調査(23年5月)~現状判断DIは4か月連続で上昇 | 山下 大輔 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【フローから観察した労働市場の動向】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

フローから観察した労働市場の動向のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!