- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- アジアの社会保障制度 >

- 女性の労働参加を更に促進、シニアの労働参加は次なる課題(中国)

女性の労働参加を更に促進、シニアの労働参加は次なる課題(中国)

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 片山 ゆき

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――中国は「高齢化対策」を国家戦略に格上げ

中国は、第14次5ヵ年計画の最終年である2025年に、人口の14%が65歳以上の高齢者となる「高齢社会」に移行すると推測されている。今後5~10年で、一人っ子世代の親の世代が定年退職の時期を順々に迎えるようになるなど、一人っ子の夫婦(2人)によるそれぞれの両親(4人)の介護や老後の生活のサポートが現実味を帯びてくる。

一人っ子政策は、2016年に廃止され、2人までの出産が可能となったが、出生率は毎年最低を更新し続けている状態だ。東北三省(遼寧省・黒龍江省・吉林省)は、特に、若年層の人口流出で高齢化が進み、年金や医療といった社会保障に関する経費が財政を圧迫し始めており、産児制限そのものを撤廃するような検討もされている。しかし、国の一人っ子政策の緩和によっても事態が好転していないことから、社会では、教育コストの引き下げ、夫婦間の家事・育児の分担度合いの見直し、女性のキャリアパスの形成、といった子育て環境の整備や女性の更なる活躍に向けた取り組みに注目が集まり始めている。

1 「発改委:十四五将進入中度老齢化、積極応対老齢化上昇為国家戦略」、騰訊財経、2021年3月8日

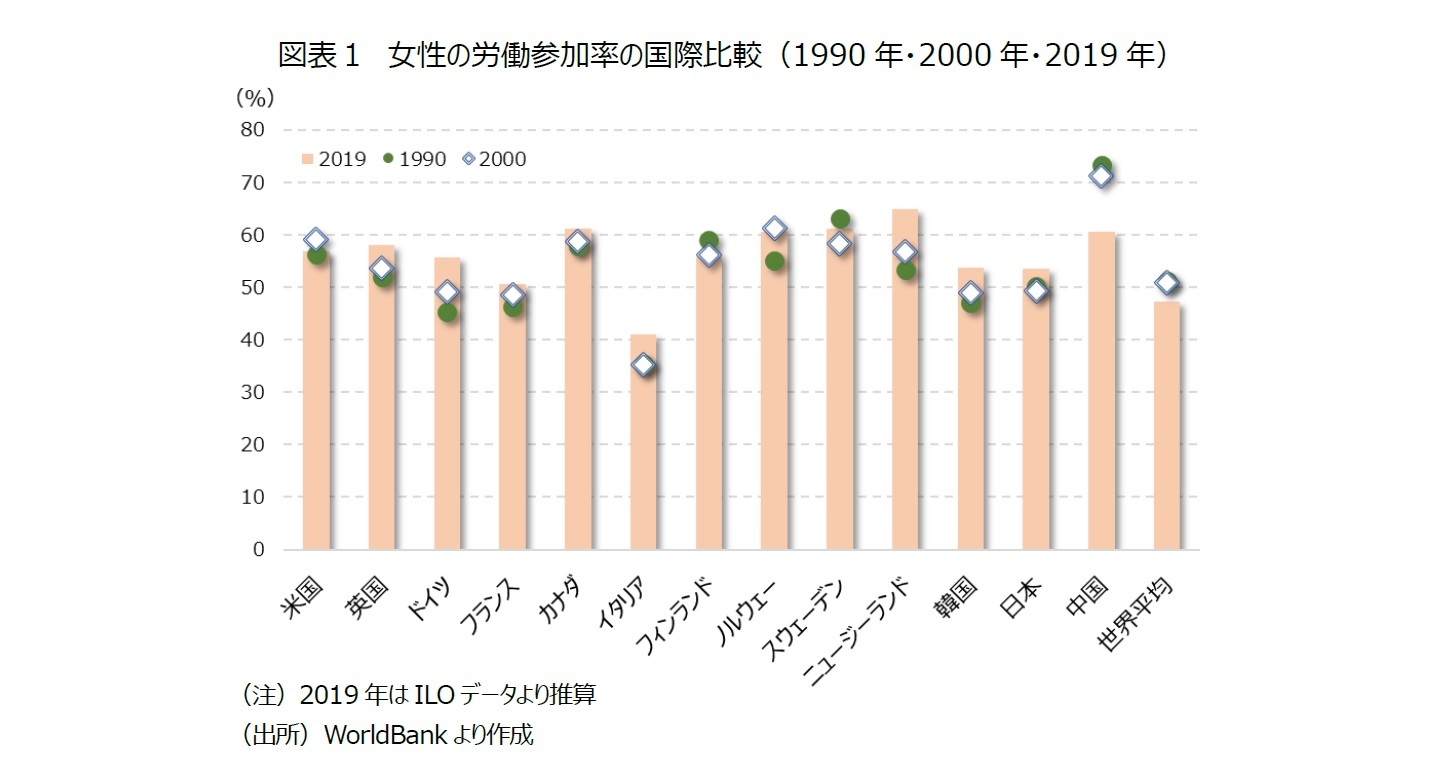

2――中国の女性労働力率は60.6%と世界トップクラスも低下傾向に

少子高齢化が急速に進展する中国において、労働力の確保をはかるには、労働参加率を上昇させることで労働力の量そのものを増やす方法と、生産性の向上があろう。特に、生産年齢人口が高齢者を支える年金、介護といった社会保険を更に整備する上でも、労働力の量を増やすことは重要な課題である。そして、移民や外国人材の受け入れが難しい状況においては、女性と高齢者の労働参加が鍵となる。中国では、労働参加率がすでに高い女性について、直面している課題を改善することで、労働参加を維持、更には増やすことが期待されている。

2 労働参加率は、生産年齢人口(15歳~64歳)に占める労働力人口(就業者と完全失業者の合計)の割合。生産年齢人口のうち、どの程度の割合が労働市場に参加しているかを示す。

3――見えないキャリアパス、夫婦間で就労時間は同じも、女性に偏る家事・育児負担

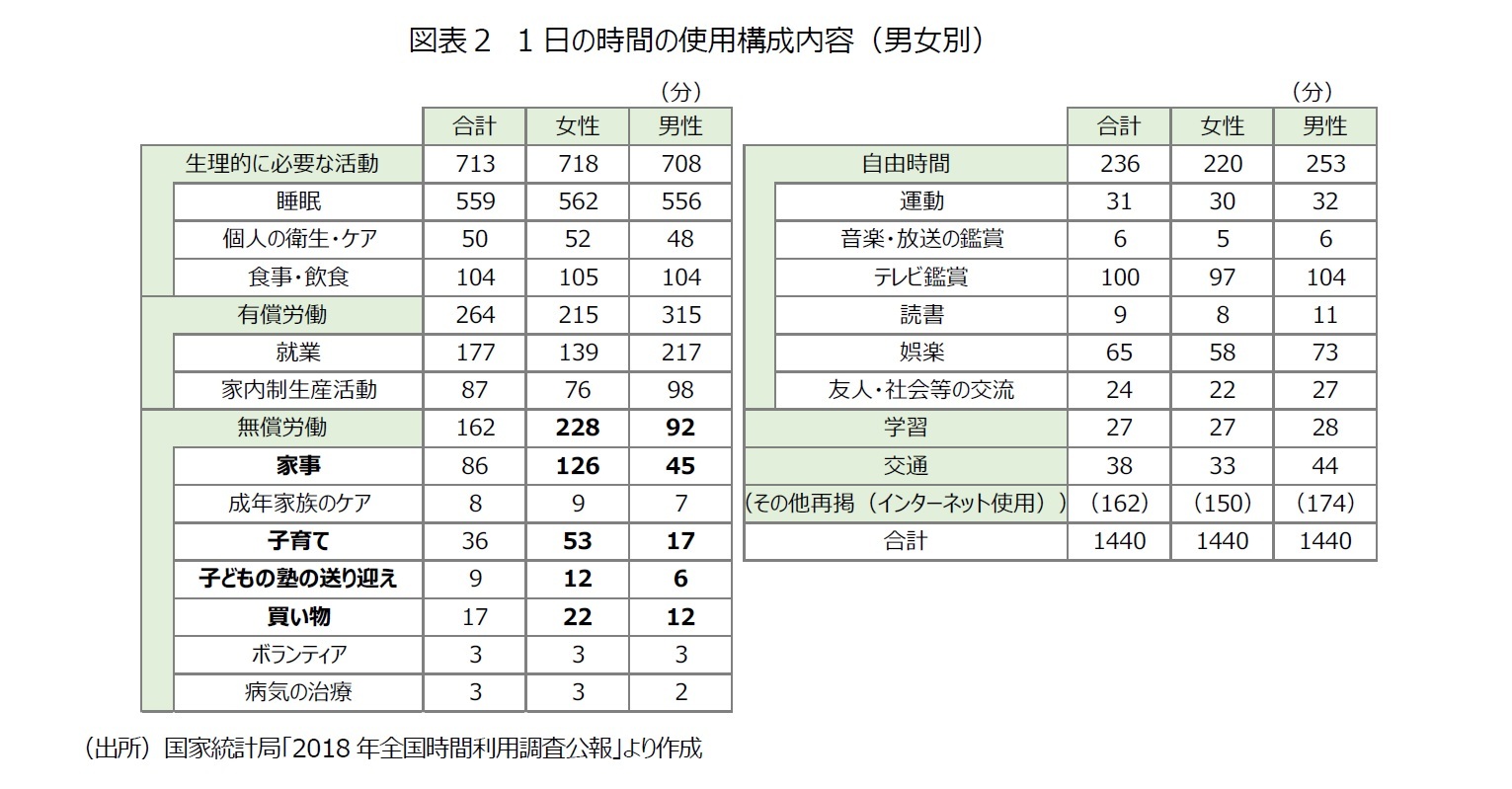

一方、家庭内における家事、子育て、買い物、こどもの塾の送り迎えなどは女性に偏る傾向がある(図表2)。1日の家事の平均時間は女性が126分、男性が45分、子育ては女性が53分、男性が17分と、いずれも女性が男性のおよそ3倍となっている。家事等を含めた家庭内の無償労働については、女性が男性の2.5倍と負担は重い。

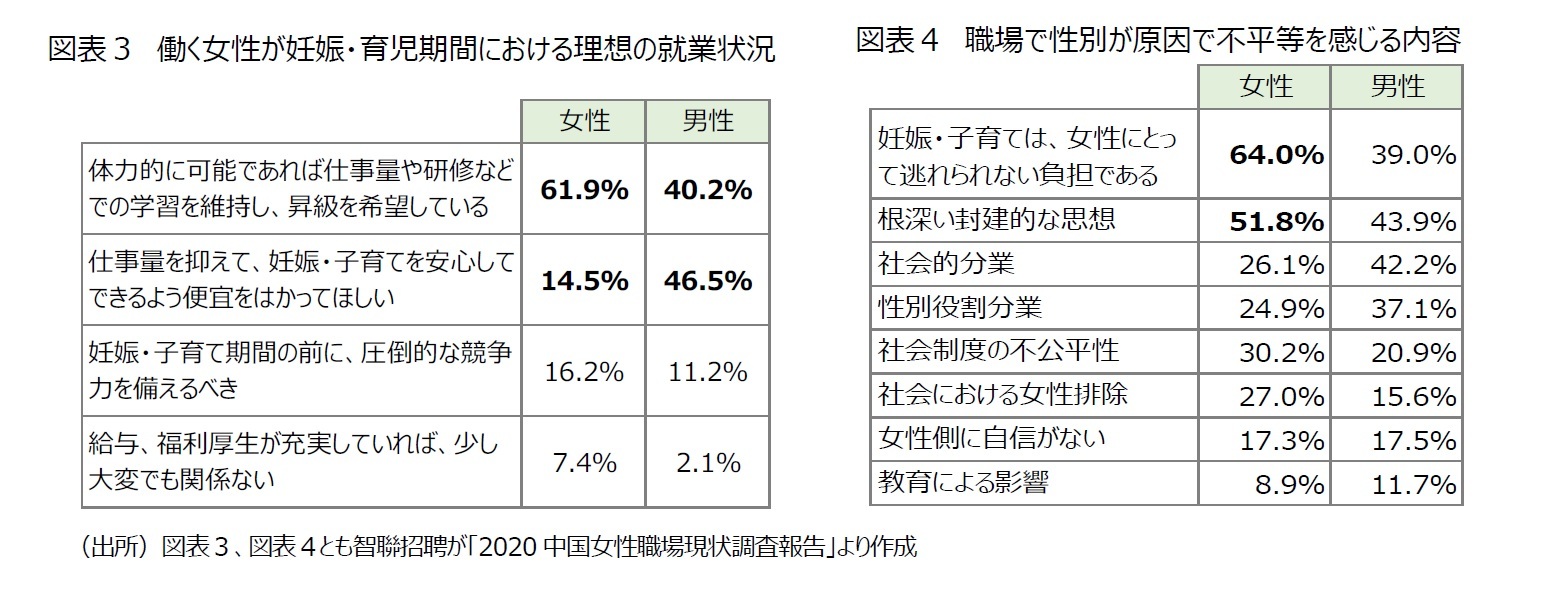

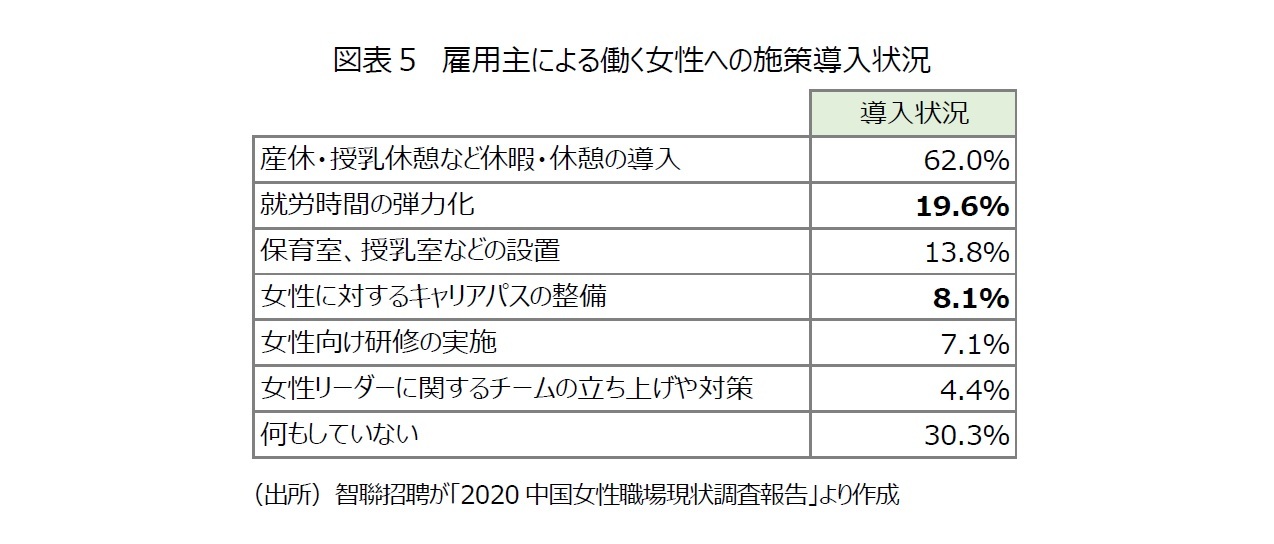

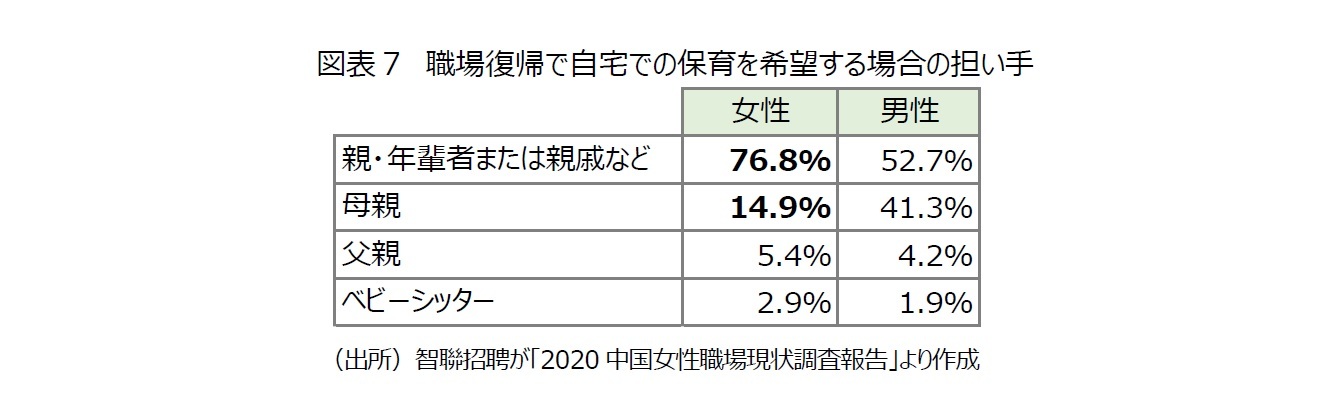

中国では、歴史的にみても女性の労働参加率は高い状態を維持しており、男女関係なく等しく激務に従事している。しかし、家庭内における家事等については女性への負担が重く、加えて、出産・育児期については、高い就労・学習意欲があるにもかかわらず、それが実現されているとは言えない状態にある。雇用主は、法律で定められた既存の産休等の措置に加えて、整備が進んでいないキャリアパスの整備や働き方の弾力化など、よりキャリア形成が分かりやすく、働きやすい施策の導入に取り組む必要があるであろう(図表5)。

3 中国の11の省・市(北京市、河北省、黒龍江省、上海市、浙江省、安徽省、河南省、広東省、四川省、雲南省、甘粛省)で、15歳以上の常住人口を対象に実施。調査対象者は20226世帯、48580名。居住地域別では、都市部が29557人、農村が19023人。男性が23577名、女性が25003名。1日・1440分を7分類・18項目に分けて何に使用しているか調査。公報は2019年1月に公表。

4 有効回答件数は65956件。

4――高齢者が‘間接的’に支える労働市場への労働人口の供給

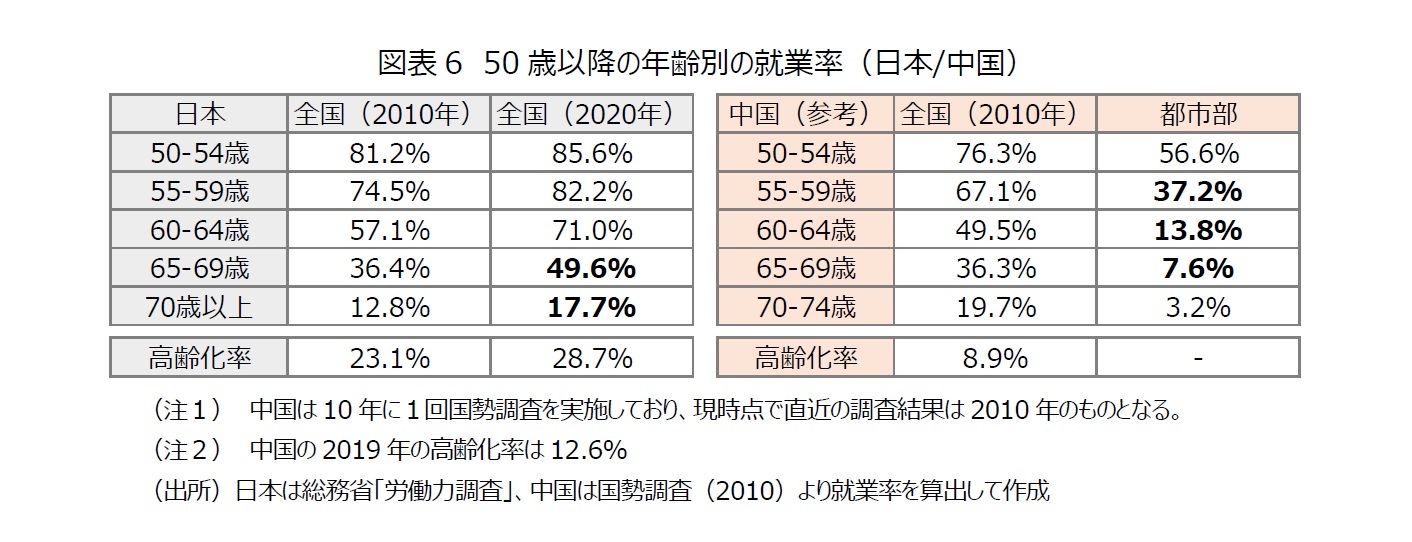

一方、日本の高齢者の就労意欲は高く、65-69歳の就業率は49.6%(2020年)とおよそ半数を占めている(図表6)。70歳以上についても17.7%とおよそ2割を占めている。10年前の2010年と比較しても、65-69歳の就業率は13.2ポイント上昇、70歳以上についても4.9ポイント上昇している。

中国についてはあくまで参考値となるが、高齢者の就業率は日本と比較しても低いと言えよう。2010年時点で、より実質値に近い都市部の就業率をみると、50歳後半には3割台まで落ち込み、60歳代の前半から後半にかけては1割を下回る状態にある。全国での就業率が日本の2010年の状況と比較して大きく変わらずに高いのは、当時、農村部の公的年金制度が未整備であったため、農村部の就業率が全体を引き上げている点が考えられる。

5 「延退冲撃群体較大 弾性退休制度需合理設計」、第一財経、2020年12月22日

6 「分析:中国暫進式延遅退休真的来了?如何落地恐怕併不容易」、REUTERS、2020年11月23日

5――国としては、まず、女性の更なる就労促進のサポートを強化。高齢者の労働参加向上は次なる課題。

一方、高齢者の就労については、就労対策よりも、まず、老後の生活を支える公的年金制度、公的介護保険制度の整備を優先すべきと考えているようだ。日本とは異なり、元より高齢者の就労意欲が高くない点からも、いきなり高齢者の労働参加を進めるのは難しい。現況は年金積立金の運営が厳しさを増しており、今後5年で定年退職年齢の引き上げを実施し、それにともなって年金受給開始年齢の引き上げも図るなど、公的年金制度を持続可能なものに整備する必要がある。また、公的介護保険制度についても2025年を目途に全国導入が目指されている。子育ての社会化が進むことによる高齢者のサポート負担の減少、年金受給開始年齢の引き上げ、子女による社会保険料負担、親世代への経済的な負担が目に見えて増加するといった、今後の状況が変容していく中で、最終的に、高齢者の就労が増える可能性はある。しかしながら、高齢者の労働参加向上を主目的とする取り組みは、まだその先にある課題と言えよう。

7 注釈1と同一。

(2021年03月29日「基礎研レポート」)

03-3512-1784

- 【職歴】

2005年 ニッセイ基礎研究所(2022年7月より現職)

(2023年 東京外国語大学大学院総合国際学研究科博士後期課程修了、博士(学術)) 【社外委員等】

・日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員

(2019~2020年度・2023年度~)

・金融庁 中国金融研究会委員(2024年度~)

・生命保険経営学会 編集委員・海外ニュース委員

・千葉大学客員教授(2024年度~)

・千葉大学客員准教授(2023年度) 【加入団体等】

日本保険学会、社会政策学会、他

【書籍】

第15回日本保険学会賞 受賞 『十四億人の安寧-デジタル国家中国の社会保障戦略』

片山 ゆきのレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) | 片山 ゆき | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/02 | 中国、社会保険料の納付強化 | 片山 ゆき | 基礎研レター |

| 2025/08/08 | 中国、3歳まで育児手当支給へ | 片山 ゆき | 基礎研レター |

| 2025/08/05 | 消費喚起と社会保障(中国)【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(70) | 片山 ゆき | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【女性の労働参加を更に促進、シニアの労働参加は次なる課題(中国)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

女性の労働参加を更に促進、シニアの労働参加は次なる課題(中国)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!