- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 膠原(こうげん)病の医療を知ろう-長期に及ぶ薬剤療法をいかに進めるか?

膠原(こうげん)病の医療を知ろう-長期に及ぶ薬剤療法をいかに進めるか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

膠原病は、患者の症状などによって、治療内容が異なることが特徴といえる。したがって、薬剤の服用などを通じた日常生活も患者によって異なる。ここでは、患者が日頃から心がけるべきとされる点を、3つみていく。

(1) 薬の服用は医師の指示に従って正しく行う

膠原病の治療の主役は、薬剤療法である。一般に、医師からは、ステロイド薬、免疫抑制薬、分子標的薬、免疫調整薬など、いくつかの医薬品が処方される。医薬品ごとに、服用する量やタイミングの指示は異なる。そこで、医師の指示に従って、正しく服用することが薬剤療法の基本となる51。

何ヵ月にも渡る治療期間中に、治療薬が変更となることがある。使用していた医薬品が効かなかったり、副作用が強かったりしたために、別の薬に変更する判断を医師が行ったケースだ。変更があった場合は、外来診療の際に、医師に質問してみることで、患者の理解が高まるものと考えられる。

患者は、もし、薬を飲み忘れたときは、医師にそのことを報告する必要がある。飲み忘れの報告がないと、医師は、使用した(はずの)医薬品に効果がなかったと判断して、治療薬の変更をしてしまいかねないためだ。

また、患者が自己判断で服薬を中止したり、量やタイミングを変えたりしてはいけない。治療薬のなかには、免疫抑制薬のように、服用を始めてから効果があらわれるまでに1~3ヵ月程度を要するものもある。量やタイミングを変えると、治療薬の効果が出なかったり、副作用が出てしまったりすることもある。医師の指示に従って、しっかりと服薬することが、治療の基本である。

(2) 感染症対策をとる

膠原病は、自己免疫疾患である。免疫を抑えることが、治療の手段となる。免疫抑制薬等により、免疫機能を抑制すれば、それだけ感染症にかかりやすくなる(易感染)。したがって、治療にあたって、感染症に注意することが必要となる。

具体的には、うがい、手洗い、マスク着用により、鼻や口を通じたウイルス感染等を防ぐ。ケガをしたときには、傷口からの病原体の侵入を抑えるために、洗浄や消毒をしたうえで、絆創膏などで傷口を覆う。食中毒予防として、食品の冷蔵保存や加熱処理を徹底する。といったことがあげられる。

また、インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンなど、ワクチンがある感染症については、積極的に、その予防接種を受けることも大切とされる52。

(3) 健康診断とがん検診・歯科検診を受ける

通常、膠原病の患者は、外来診療時にさまざまな検査を受ける。したがって、改めて健康診断を受ける必要はないのでは? と考える患者も出てくる。しかし、健康診断で全身の状態をチェックすることで、外来診療時の見落としのリスクを減らすことが可能となる。健康診断は、受けるべきといえる。

特に、胸部レントゲン撮影や、便潜血・大腸内視鏡検査、胃内視鏡検査、マンモグラフィなどの、がん検診は、定期的に受けておくことが求められる。

また、膠原病の治療では、骨粗鬆症治療薬を併用することがあるが、それに伴って顎の骨が壊れていく顎骨(がっこつ)壊死が生じることもある。このため、歯科検診を受けて、虫歯や歯周病を予防することも必要となる53。

51 治療歴を整理するために、いつどういう薬を飲んだかをノート等にまとめておくことも有効とされる。

52 ただし、投与中の膠原病治療薬によっては、接種するタイミングに配慮が必要な場合もある。このため、外来診療時に、医師に確認しておくとよいとされる。

53 その他、シェーグレン症候群(SS)では、口腔の乾燥(ドライマウス)により、口腔内の感染リスクが高まるため、定期的な歯科検診が必要とされる。

6――指定難病と医療費助成

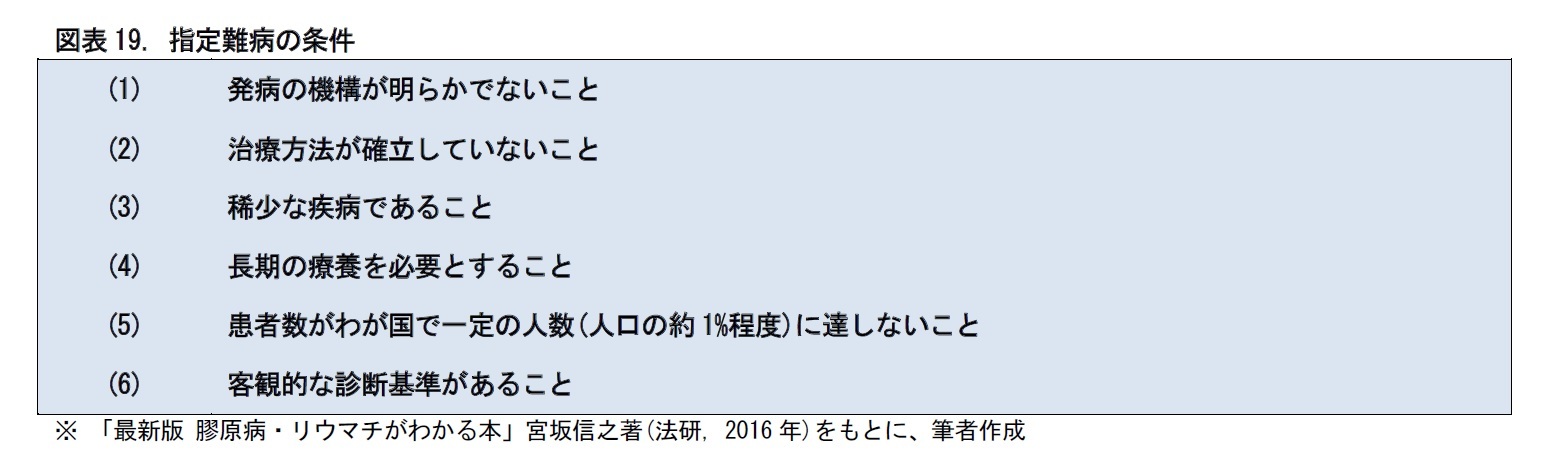

1|指定難病には、稀少性など6つの条件がある

指定難病は、2014年に制定された「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)が、その根拠法となっている。第4章でみたように、指定難病には、多くの膠原病の病気が含まれている。

指定難病は、6つの条件を満たす病気が対象で、2020年12月現在、333の病気が指定難病とされている。下記の(1)~(4)は、1972年に制定された難病対策要綱で難病の定義として示されていたもの。これに、2014年制定の難病法で、(5)と(6)が追加された。

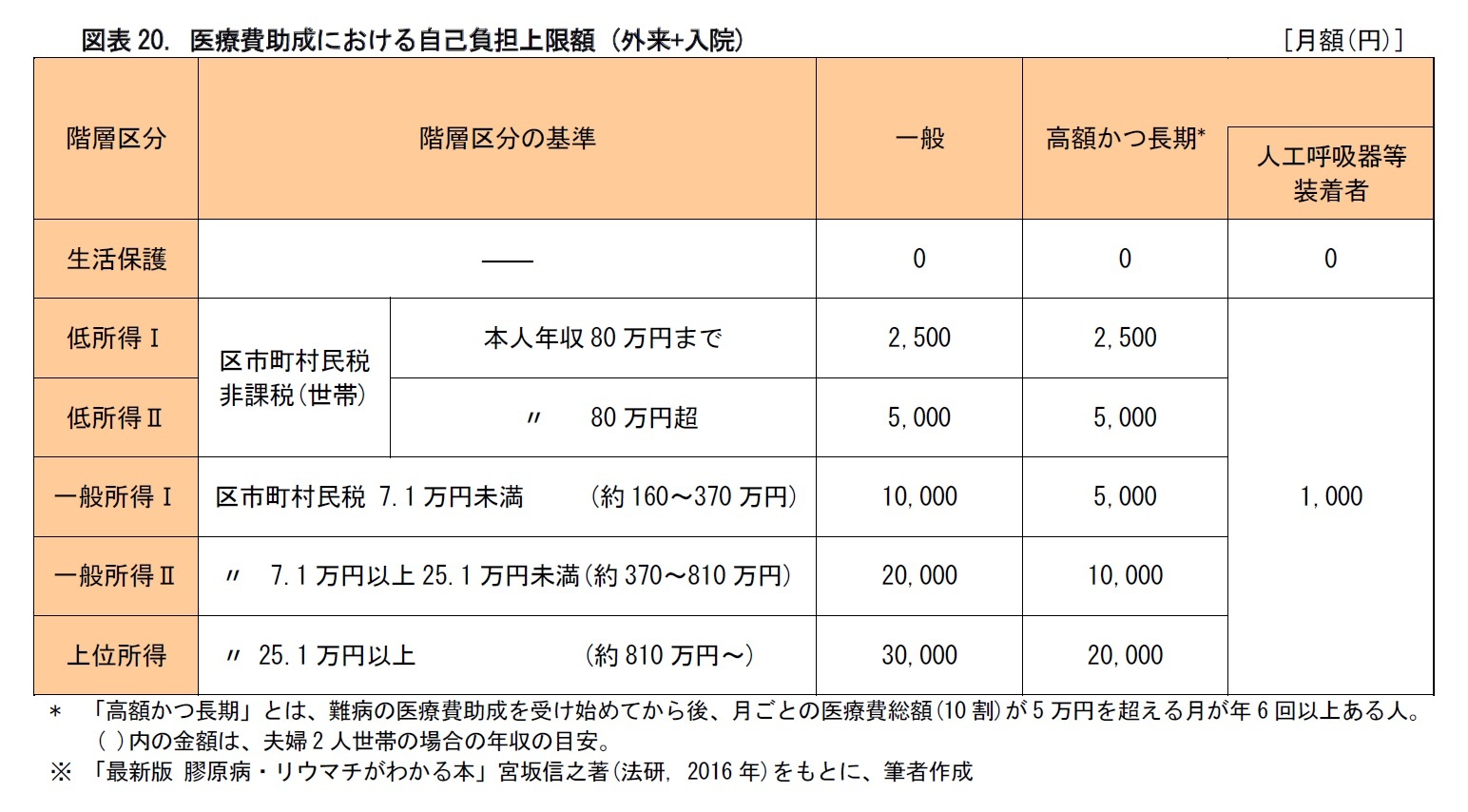

申請内容が指定難病に該当する病気で、一定の重症度があれば、医療受給者証が交付される。医療受給者証の有効期間は1年であり、1年ごとに更新の手続きが必要となる。

54 都道府県の指定した医療機関(「指定医療機関」という)で受けた医療に限られる。

55 医療保険等適用後の自己負担額のうち、高額療養費に相当する金額は、健康保険から支給される。

56 もともとの負担割合が1割または2割の患者は、変更なし。

57 複数の医療機関、薬局等で受けた費用を合算する。

58 ただし、生活保護の医療扶助受給者の場合は、ゼロとなる。

59 指定難病の制度では、都道府県・政令指定都市から指定を受けた指定医に限り、医療費助成の申請に必要な診断書を作成することができる。指定医には、新規申請と更新申請に必要な診断書の作成ができる「難病指定医」と、更新申請に必要な書類のみを作成できる「協力難病指定医」の2種類がある。

7――家族による患者のサポート

1|膠原病の患者はさまざまな精神的な苦しみを負う

膠原病の患者は、病気により、痛みや体調不良などの身体的な苦しみを味わっている。薬剤療法で、病状が安定していることもあるが、紫外線などの天候状態や、仕事上のストレスといったさまざまな環境要因により、病状が変化する。

そればかりではない。患者は、長期間に渡る治療のなかで、病気が完治しないことの絶望感や自棄感、体調が安定しないために仕事や勉強が手につかないことの焦燥感、周囲の人に闘病の苦しさを理解してもらえないことの孤独感など、さまざまな精神的な苦しみを負うといわれる。

こうした患者の苦しみを理解して、治療を支援する役割として、家族が果たす役割は大きい。

2|膠原病の患者は朝がつらい

家族の誤解が生じやすい事項として、患者の「朝のつらさ」があげられる。

一般に、膠原病の患者は朝がつらいといわれる。関節痛は、未明から早朝にかけて症状が強くなる。関節リウマチでは、「朝のこわばり」が生じることが多い。また、服用している薬剤の副作用が、朝方に出るケースもみられる。このため、患者は、朝寝坊をすることがある。

しかし、この朝のつらさを理解していないと、家族の眼には、患者が怠けている、だらしない、などと見えてしまいがちとなる。患者と家族がよく話し合い、一日の病状の変化などを共有しておくことが求められる。

3|患者の外来診療に付き添うことで理解が深まる

家族が患者のつらさを理解するための機会として、患者の外来診療に付き添うことがあげられる。診療時の医師と患者の会話を通じて、病状に対する医師の評価、治療の方針、治療薬の特徴(効果や副作用)、日常の生活での注意点など、さまざまなことを知ることができる。

受診後に、患者と家族の話し合いが進み、相互の理解が深まることも期待できる。患者にとっては、家族を、共に病気に闘ってくれる頼もしい存在と位置づけられるようになり、孤独感を味わわずに済むようになるかもしれない。

医師の理解を得たうえで、患者の外来受診に同伴することが、患者の支援に役立つと考えられる30。

30 なお、あまりに多くの家族が同伴することは、医師に拒まれる可能性がある。通常は、1~2名の同伴が適切とみられる。

8――おわりに (私見)

ひと口に膠原病といっても、そこに含まれる病気は幅広い。同じ病気でも患者によってあらわれる症状に違いがある。そのため、膠原病は、病気を正しく診断して、治療方針を立てることが難しい。

また、治療においては薬剤療法が中心となるが、投与の期間は数ヵ月~数十年といった長期に及ぶ。治療しても、完治することはなく、寛解に至ってその状態を維持することが目標となる。ただし近年、関節リウマチでは、生物学的製剤などの薬剤や医療技術の進歩により、早期発見、治療開始ができれば、手指等の関節の変形を抑えられるようになってきた。

さらに、外来診療を受けるときには、患者や家族にいくつかの留意点があることなどもみていった。

最後に、簡単に、私見を述べることとしたい。

(私見)

○ 膠原病には、早期発見、治療開始が大切

○ 治療を成功させるには、医師・患者・家族のコミュニケーションが不可欠

膠原病は、リウマチ性疾患であり、関節の腫れや痛みから発生することが多い。手指などの関節、皮膚、筋肉等に少しでも違和感を感じたら、早めにかかりつけ医に相談して、リウマチ専門医に診てもらうことが重要となる。早期の発見、治療開始により、予後は大きく変わってくる。

治療を進めるうえでは、医師と患者のコミュニケーションが大切である。

膠原病の場合、治療は薬剤療法が中心で、薬を飲んでも効果がなかなか出なかったり、副作用が出たりする。薬剤の効果が出て、体調が軽快になると、患者は「もう完全に治った」と誤解して、自己判断で服薬をやめてしまうケースもある。服薬をやめれば、また病気が再発してしまう。

このように服薬と、それによる効果について、医師の持つ正しい考え方が患者に共有されていないと、治療がうまくいかなくなる。そこで、定期的な外来診療において、どれだけ医師と患者がコミュニケーションをとれるかが治療のカギとなる。

医師が正しく診断して、患者に治療の方針を示すためには、血液検査・画像検査などの検査結果、診察による身体所見とともに、問診が重要となる。患者は、日常生活で痛みや腫れがどうだったか、薬は指示通りに服用したか、薬の副作用はなかったか、などを医師にしっかりと伝える必要がある。

また、薬剤療法を受けながら日常生活をおくる患者は、痛みや体調不良などの身体的な苦しみとともに、病気が完治しないことの絶望感、仕事や勉強が手につかないことの焦燥感、周囲の人に闘病の苦しさを理解してもらえないことの孤独感など、さまざまな精神的な苦しみを負っているという。

患者の家族は、患者を理解して、日常生活のなかでサポートしていくことが求められよう。外来受診の際には、患者に付き添うなど、適切な支援を行うことも治療にプラスに働くはずだ。

こうした膠原病の医療について、今後も引き続き、さまざまな事例を注視していくこととしたい。

【参考文献・資料】

- 「最新版 膠原病・リウマチがわかる本」宮坂信之著(法研, 2016年)

- 「患者さんから浴びせられる 見逃すと怖い膠原病100の質問」中島衡編(メディカルレビュー社, 2014年)

- 「こんな対応はNG! 非専門医のためのリウマチ・膠原病診療」和田琢著(金芳堂, 2020年)

- 「むかしの頭で診ていませんか? 膠原病診療をスッキリまとめました -リウマチ, アレルギーも載ってます!-」三村俊英編(南江堂, 2019年)

- 「リウマチ・膠原病患者さんとそのご家族のための外来通院学」前島圭佑著(日本医学出版, 2019年)

- 「ロジックで進める リウマチ・膠原病診療」萩野昇著(医学書院, 2018年)

(下記の文献・資料は、内容の一部を参考にした)

- 「広辞苑第7版」(岩波書店)

- 「FAQ 代表的な質問と回答例」(難病情報センターHP) https://www.nanbyou.or.jp/entry/1383

- 「社会医療診療行為別調査」(厚生労働省)

- 「社会医療診療行為別統計」(厚生労働省)

- 「日本で承認されたバイオ医薬品(バイオ後続品を除く)」(厚生労働省)

- 「日本専門医制度概報 令和元年度版」(一般社団法人 日本専門医機構)

- 「混合性結合組織病」(順天堂大学医学部附属順天堂医院 膠原病・リウマチ内科ホームページ

- 「結節性多発動脈炎」(順天堂大学医学部附属順天堂医院 膠原病・リウマチ内科ホームページ

- 「ベーチェット病」(順天堂大学医学部附属順天堂医院 膠原病・リウマチ内科ホームページ https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/kogen/about/disease/kanja02_11.html

(2020年12月25日「基礎研レポート」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【膠原(こうげん)病の医療を知ろう-長期に及ぶ薬剤療法をいかに進めるか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

膠原(こうげん)病の医療を知ろう-長期に及ぶ薬剤療法をいかに進めるか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!