- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 膠原(こうげん)病の医療を知ろう-長期に及ぶ薬剤療法をいかに進めるか?

膠原(こうげん)病の医療を知ろう-長期に及ぶ薬剤療法をいかに進めるか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

(1) 特徴的な症状

全身性強皮症では、レイノー現象37や皮膚硬化がよくみられる。レイノー現象では、手指などの動脈で収縮・弛緩が起こる。虚血により白色になった後、チアノーゼ38により紫色になり、血液の再灌流により赤色になる、といった三相性の色調の変化がみられる。

皮膚の硬化39は、症状が3つの期に分けられる。浮腫期には、指先がソーセージのようにむくんで腫れあがる。硬化期には、皮膚が硬くなり、皮下脂肪がなくなる。委縮期には、皮下組織がなくなるため、指先が細くなり、指が曲がったまま伸ばせなくなる。顔面の皮膚も硬化し、口を大きく開けられないなどの症状が出る。

消化器官、肺・心臓・腎臓などの臓器にも、筋肉の硬化が生じる。間質性肺炎が起きて症状が重篤化することもある。

(2) 有病者

1万人の患者がいる。年齢30~40歳代。女性割合66%。

(3) 診療

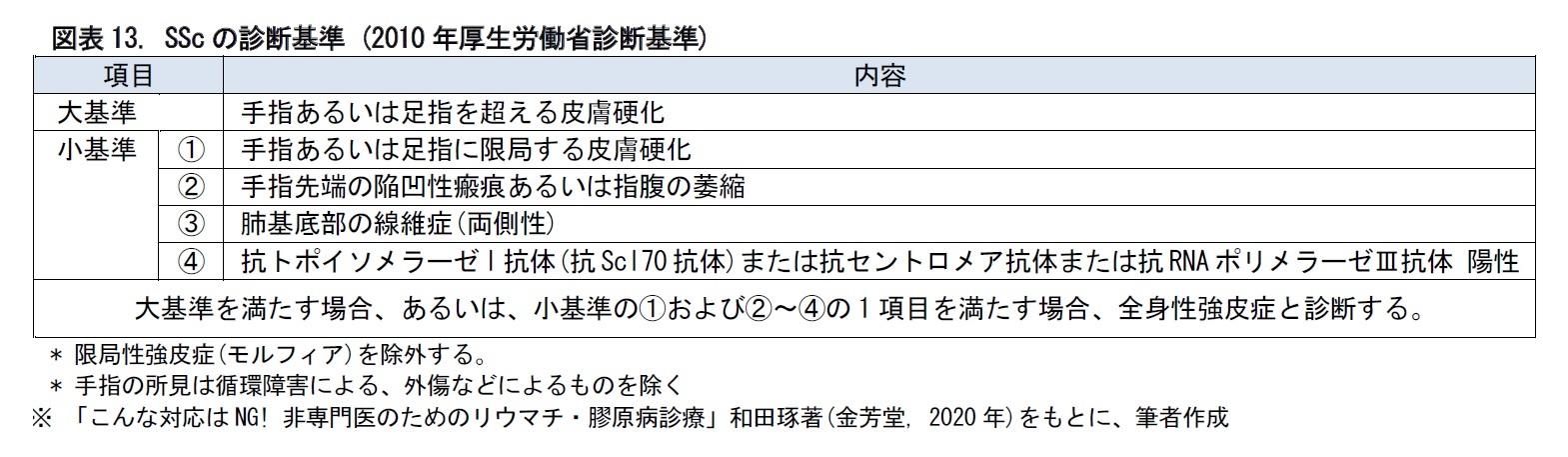

診断には、2010年厚生労働省診断基準が用いられる。

現在、SScの治療には有効な薬が限られており、対症的治療が行われることが多い。末梢血管の循環をよくするために、血管拡張薬や血小板凝集抑制薬などが用いられる。なお、患者には、手指を冷やさないよう、冬季には手袋の着用や、使い捨てカイロの携帯が求められる。

37 1862年に、フランスの医師モーリス・レイノーが、論文中でこの現象を記述したことから、このように呼ばれている。

38 局所的・全身的に血液中の酸素が欠乏して鮮紅色を失い、皮膚や粘膜が青色になること。血行障害や呼吸障害などで起こる。(「広辞苑第7版」(岩波書店)より)

39 膠原線維(コラーゲン)などの細胞外基質と呼ばれる物質が増加し、その結果、皮膚や内臓が硬くなる。この現象を「硬化」あるいは「線維化」という。

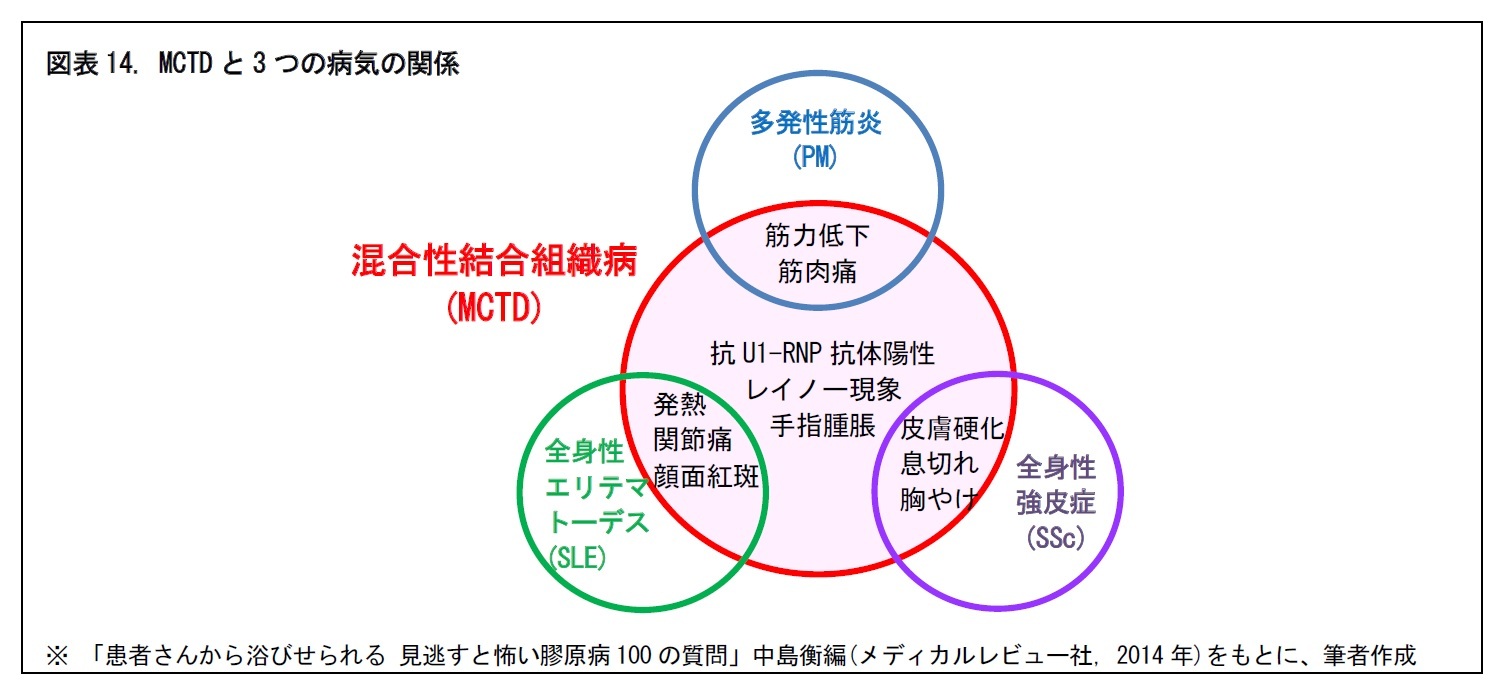

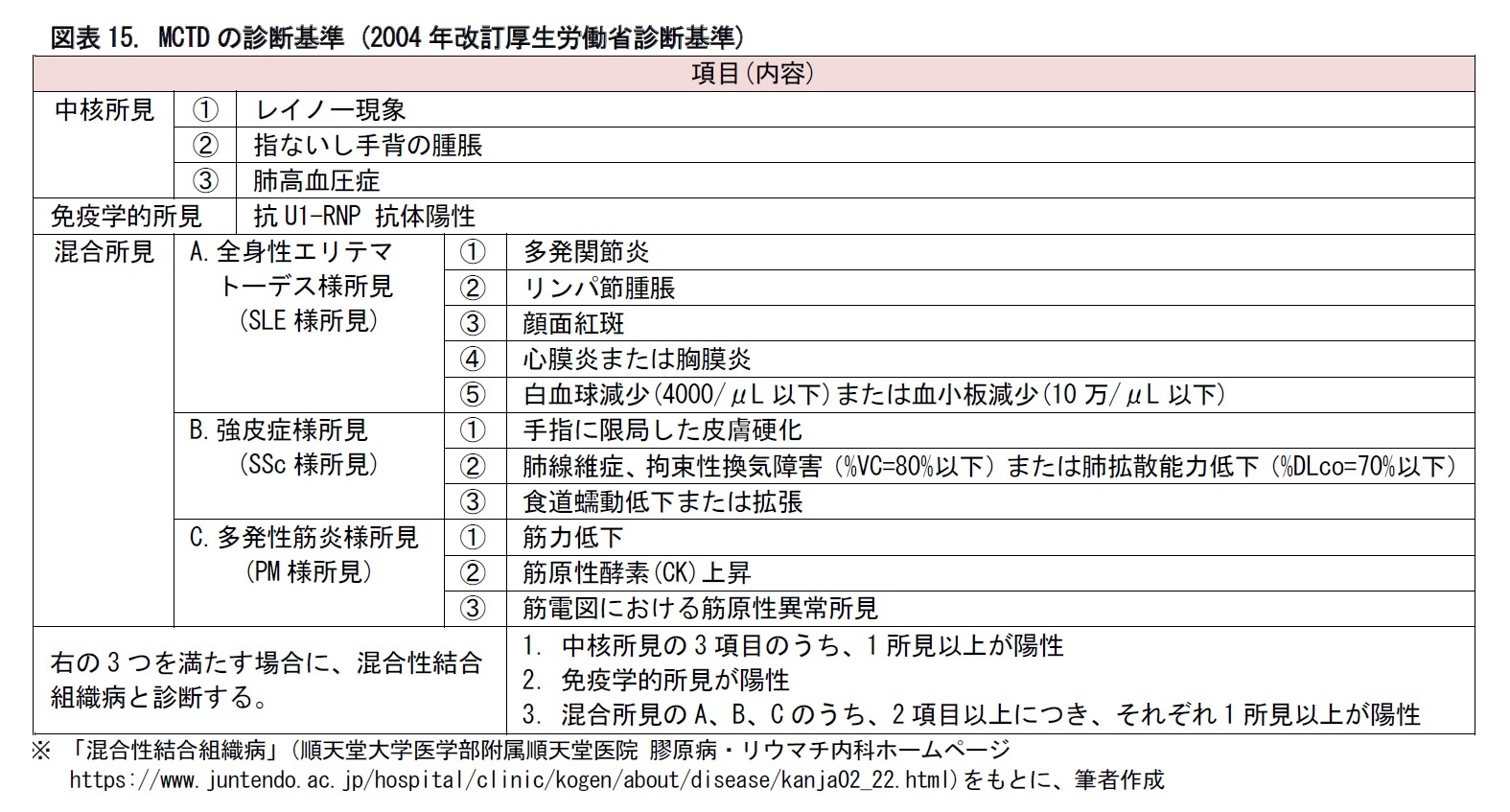

6|混合性結合組織病(MCTD)は、SLE、PM、SScの症状を併せ持つ

(1) 特徴的な症状

混合性結合組織病は、全身性エリテマトーデス(SLE)、多発性筋炎(PM)、全身性強皮症(SSc)の症状を併せ持つ。具体的には、発熱、関節痛、顔面紅斑、筋肉痛、レイノー現象、皮膚硬化などが生じる。また、低頻度ながら、心臓から肺に血液を送り出す肺動脈の圧が上がる肺高血圧症が出て、動悸、息切れ、胸痛、失神から、重篤化すると死に至る場合もある40。

40 抗U1-RNP 抗体という特殊な抗体が出現することがMCTDの特徴。

7|シェーグレン症候群(SS)は、ドライアイとドライマウスが特徴的41

(1) 特徴的な症状

シェーグレン症候群では、外分泌腺に炎症が起こり、分泌液が減少して乾燥する症状が多い。特に、涙腺の炎症による眼の乾燥(ドライアイ)と、唾液腺の炎症による口腔の乾燥(ドライマウス)が特徴的。

(2) 有病者

2万人の患者がいる。年齢40~50歳代。女性割合90%。

(3) 診療

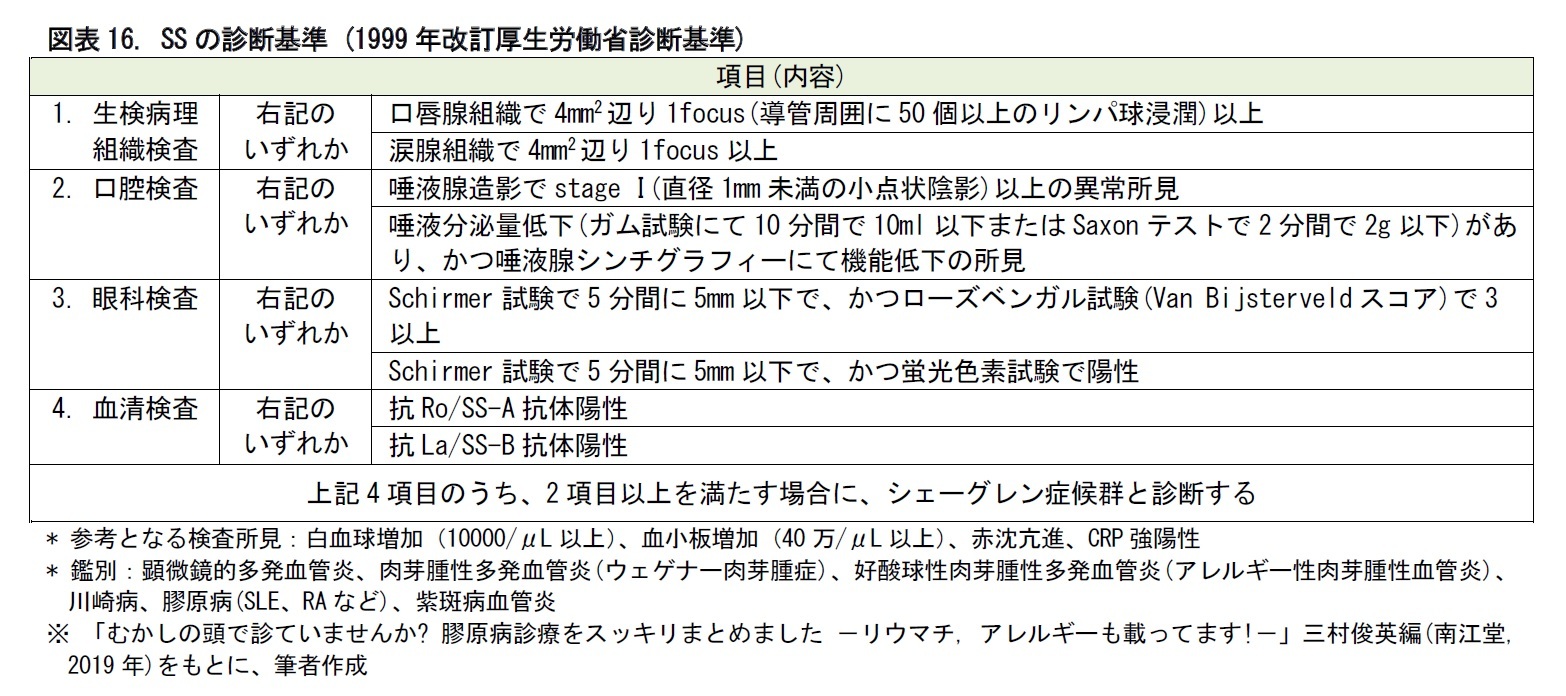

診断には、厚生労働省が1999年に示した改訂診断基準が用いられている。

なお、間質性肺炎などの腺外症状がある場合は、少量のステロイド薬が用いられることもある。

41 シェーグレン症候群は、1933年に、スウェーデンの眼科医ヘンリック・シェーグレンが眼の乾燥症状について発表した論文にちなんで、このように呼ばれるようになった。

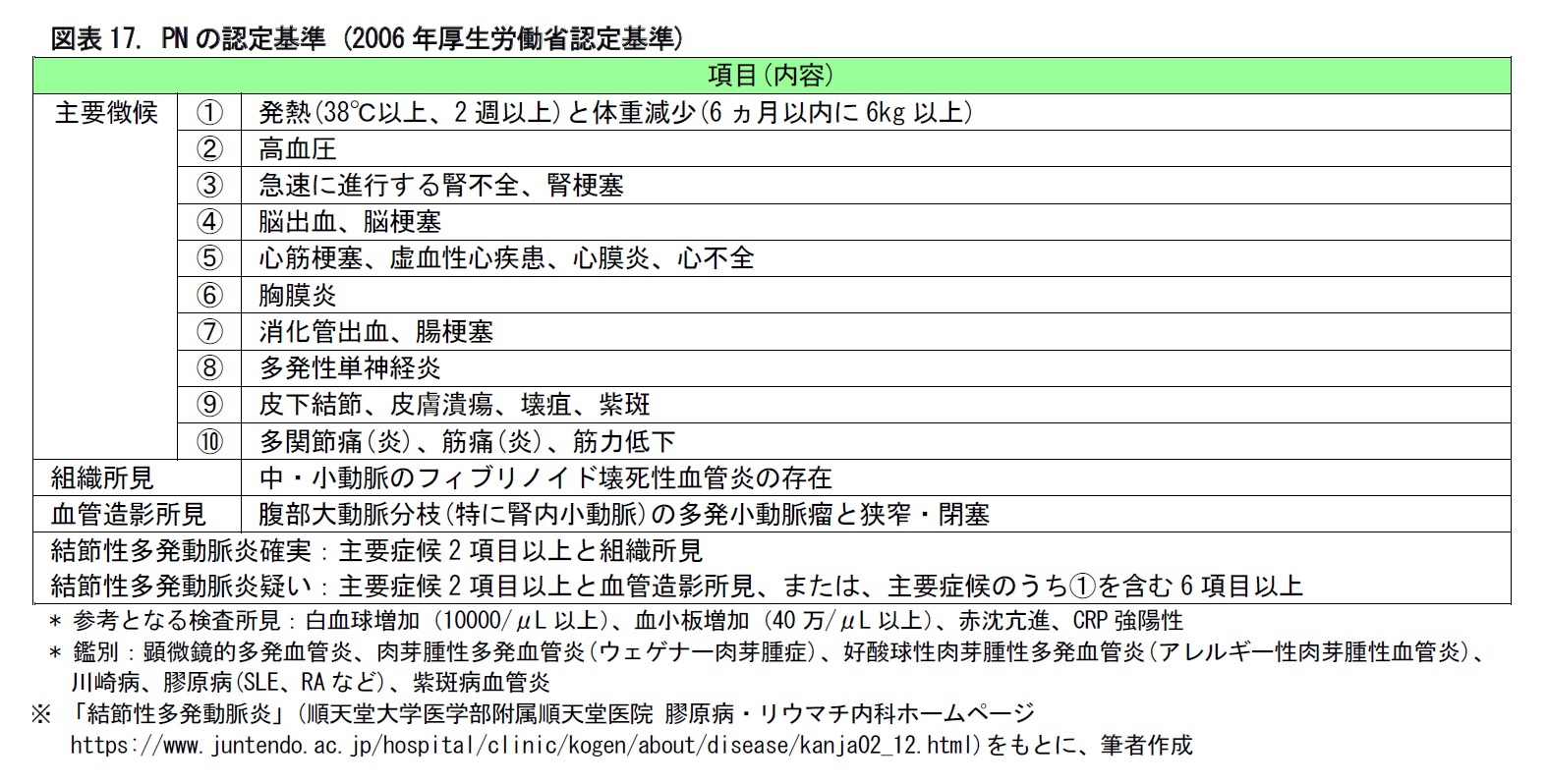

8|結節性多発動脈炎(PN)では、ステロイド・パルス療法が行われることもある

(1) 特徴的な症状

膠原病のうち、血管に炎症が起こる病気の一群を「血管炎症候群」という。発熱、倦怠感などの症状が出て、重篤化すると、腎不全、脳梗塞、心筋梗塞、胸膜炎などを起こすこともある。

結節性多発動脈炎は、血管炎症候群の1つで、中くらいの太さの血管に炎症が起こる中型血管炎42。炎症部が、こぶのような結節となるため、このような名前で呼ばれている。

(2) 有病者

2000人の患者がいる。年齢50~60歳代。男女比はほぼ等しい43。

(3) 診療

診断には、厚生労働省特定疾患難治性血管炎分科会が、2006年に示した認定基準などが用いられる。

42 大動脈、頚動脈子、上腕動脈、大腿動脈などに生じる大型血管炎として、高安動脈炎(TAK)、巨細胞性動脈炎(GCA)があげられる。冠動脈、腎動脈、葉間動脈などの臓器に向かう血管に生じる中型血管炎には、PNの他に、川崎病(KD)などがある。臓器内動脈、細動脈、毛細血管などに生じる小型血管炎には、顕微鏡的多発血管炎(MPA)、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)、多発血管炎性肉芽腫症(GPA)がある。

43 男女比は3:1で、男性のほうが多いとする調査結果もある。

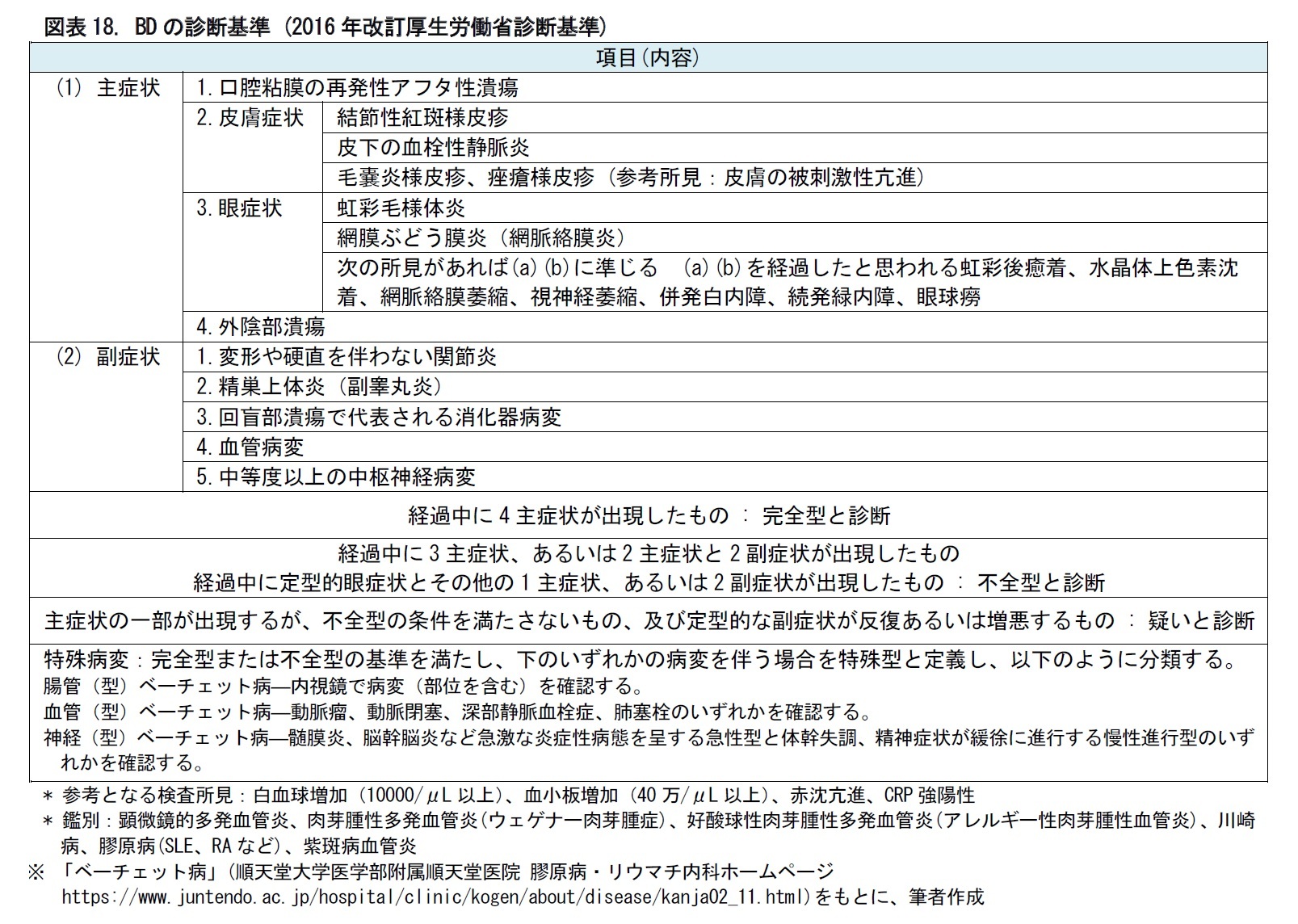

9|ベーチェット病(BD)は、口腔内、皮膚、外陰部、眼に症状が出やすい44

(1) 特徴的な症状

ベーチェット病の主症状は、4つある。(I)口腔内にアフタ45という潰瘍が繰り返しできる。(II)皮膚症状として、手足に丸い紅斑ができたり、顔・首・胸・背中にニキビのような発疹ができたりする46。(III)外陰部潰瘍として、男性では陰嚢や陰茎、女性では陰唇や膣に潰瘍ができる。IV)眼症状として、眼の様々な場所に炎症が起こり、重篤な場合には失明することもある47。

また、副症状として、1) 関節炎、2) (男性の場合)副睾丸炎、3) 小腸と大腸のつなぎ目である回腸に潰瘍ができる消化管病変、4) 血管病変、5) 中枢神経病変などが起こる。

(2) 有病者

2万人の患者がいる。年齢20~40歳代。男女比は、ほぼ等しい。

(3) 診療

診断は、主症状や副症状などの出現状況をもとに、診断される。診断に際しては、血液検査、遺伝子検査、針反応48、髄液検査、MRIなどの画像検査が参照される。現在は、2016年に小改訂された厚生労働省の基準が用いられることが一般的。

44 ベーチェット病は、1937年に、トルコの皮膚科医フルス・ベーチェットが初めて報告したことから、このように呼ばれるようになった。

45 (もとギリシア語)口内炎の一つで、口腔粘膜の円形白色の偽膜性潰瘍。周囲が充血・発赤し、痛みがある。慢性・再発性のものの多くは原因不明。(「広辞苑第7版」(岩波書店)より)

46 皮膚が過敏になって、注射後や髭剃り後に腫れたり、発疹が出たりすることもある。

47 炎症が急激に起こると、角膜と水晶体の間に膿(うみ)が生じて、黒目の下のほうに白いものがたまる「前房蓄膿」がみられることもある。

48 ツベルクリン反応の要領で、生理食塩水を前腕の内側に接種したときに、注射したところに発赤ができ、真ん中に膿がたまる反応。BDに特有の反応といわれる。ただ、最近は、針反応で陽性を示す患者が少なくなっており、あまり行われなくなっている模様。

5――膠原病の外来診療

ただ、膠原病は、病気の診断により治療方針が異なる。同じ病気でも、症状の個人差が大きく、治療内容が同じとは限らない。治療期間は、数ヵ月~数十年に及び、完治ではなく寛解の維持が治療の目標となる。また、治療中の疾患活動性の評価も難しい。薬剤療法では、処方に注意を要するステロイド薬が用いられることもある。このように膠原病の医療は、さまざまな点で難易度が高いとされる。

こうした難しい医療を進める際には、患者とかかりつけ医の間の情報のやり取り、すなわちコミュニケーションが重要となる50。ここでは、入院治療を経て寛解に達し、現在は定期的に通院しているという患者について、外来診療時のコミュニケーションのポイントをみていきたい。

49 「日本専門医制度概報 令和元年度版」(一般社団法人 日本専門医機構)より。

50 もちろん、かかりつけ医と専門医の間のコミュニケーションや、医師と医療関係者(看護師や理学療法士・作業療法士、薬剤師等)の間のコミュニケーションも重要である。これらは、本稿では触れない。

1|検査、問診、診察の結果を総合的にみて診断される

膠原病の外来診療では、さまざまな確認が行われる。外来診療の流れは、他の病気とそれほど異なるわけではない。(必要な場合)検査を受ける、患者から話を聞く、診察をする、検査結果を説明する、治療内容を決める、次回の診療の予約を入れる、処方箋を発行する、という流れだ。

(1) 検査を受ける

血液検査やCT・MRIなどの画像検査の結果は、疾患活動性を評価する際の判断要素となる。一般に、患者は、医師の指示に従って、必要な検査を受けることが求められる。

(2) 患者から話を聞く(問診)

医師にとって、患者の日常生活での症状の経過は、診断の重要な要素となる。検査結果や診察内容を解釈する上で、症状がどう推移しているかが大切である。一般に、患者は薬剤療法を行っている。医薬品の効果がどのように出ているか。どのような副作用が出ているか。これまでに行った診断内容と現在の症状は符合しているか。といった点が、問診のポイントとなる。

なお、一見、膠原病とは直接関係ないと思われる情報であっても、重要な場合がある。たとえば、「最近よく眠れない」「ころんで足にケガをした」「同居の家族が風邪をひいた」といった話があげられる。これらは、医師が、薬剤療法に伴う易感染のリスクなどを知る際に有益な情報となる。

(3) 診察をする

当然、患者の身体所見も大切な判断要素となる。特に、検査結果の解釈に、身体所見の情報が影響を及ぼすことが考えられる。たとえば、関節リウマチの患者で、CRP(C-Reactive Protein, C反応性蛋白)の検査値が上昇しているとする。診察の結果、関節に腫脹や熱感があれば、病状が悪化していることが考えられる。一方、関節に異常がなければ、感染症に罹患しているためと考えることができる。このように、診察時の身体所見により、検査結果の解釈が変わる場合もある。

(4) 検査結果を説明する

検査結果を医師と患者で共有する。

(5) 治療内容を決める

患者への問診、診察での身体所見、検査結果をもとに、医師が治療内容を示す。医師と患者が治療の意義、目標、注意点などを共有したうえで、治療内容を決定する。なお、薬剤療法の処方内容などに変更がある場合、その意義やメリット・デメリットについても共有する。

(6) 次回の診療の予約を入れる

薬剤の処方日数とともに、次回の診療予約を入れる。症状が不安定な場合は、医師の提案に従って短期間で、次回の診療が設定されることもある。

(7) 処方箋を発行する

薬剤の処方日数をもとに、処方箋を発行する。

(2020年12月25日「基礎研レポート」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【膠原(こうげん)病の医療を知ろう-長期に及ぶ薬剤療法をいかに進めるか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

膠原(こうげん)病の医療を知ろう-長期に及ぶ薬剤療法をいかに進めるか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!