- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- ライフデザイン >

- 「ニッポンの結婚適齢期」男女の年齢・徹底解剖(3)―2018年婚姻届全件分析(初婚女性その1)―

「ニッポンの結婚適齢期」男女の年齢・徹底解剖(3)―2018年婚姻届全件分析(初婚女性その1)―

生活研究部 人口動態シニアリサーチャー 天野 馨南子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

はじめに

第1弾では、一般的な思い込みと統計的な事実との間の乖離が最も大きいと感じることの多い「初婚男性の結婚適齢期」について、第2弾では、男性の全婚姻届の約1/5を占める「再婚男性の結婚適齢期」について、婚姻届全件データを基に、分析結果を紹介した。

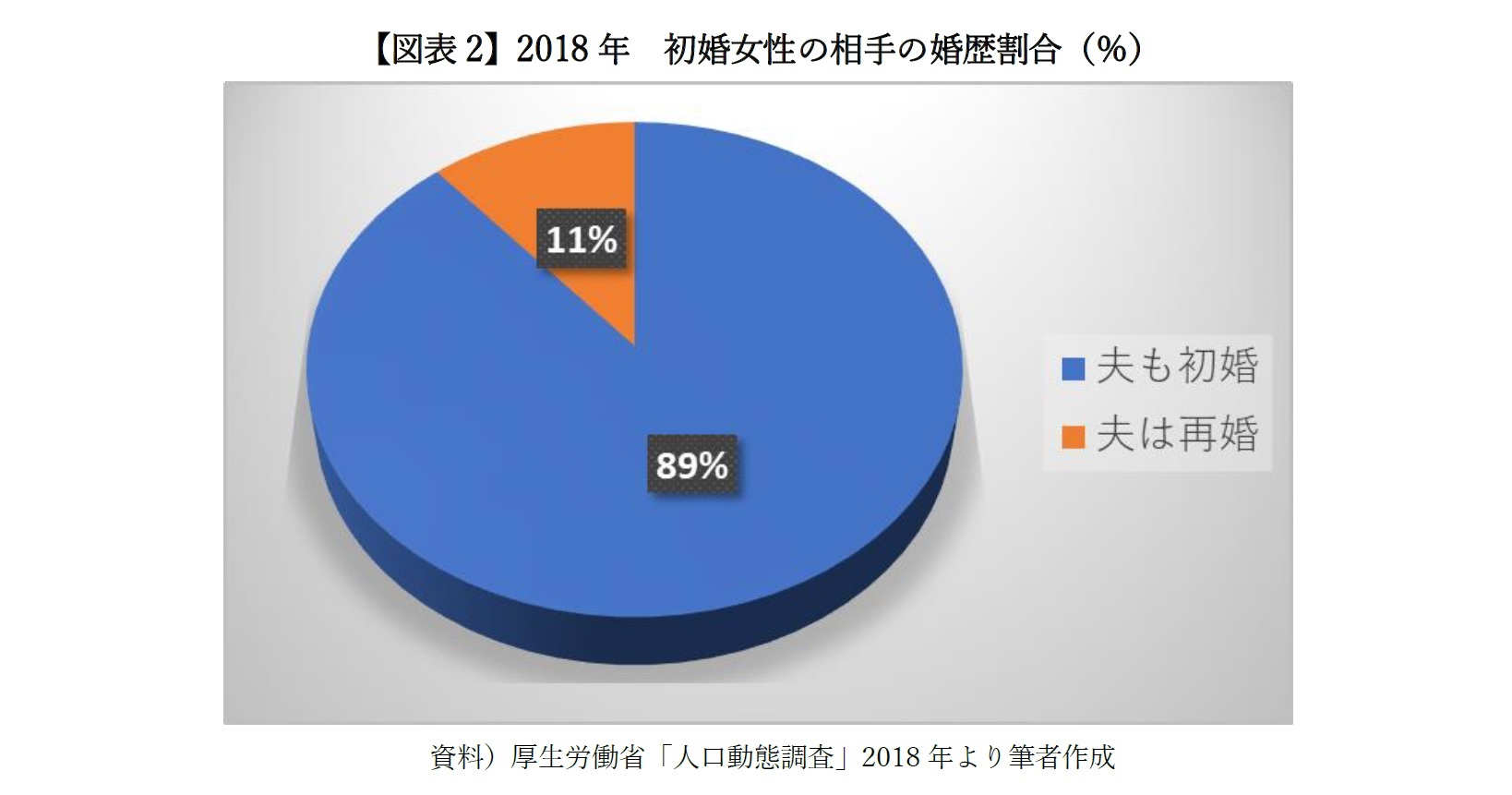

第3弾は「初婚女性の結婚適齢期」について、前回までと同様に婚姻届全件データの分析結果を用いて統計的事実を示してみたい。初婚女性の婚姻届分析結果と第1弾の初婚男性の結果を合わせて確認するため、今回はまず、初婚女性の婚姻のうち大多数を占める、初婚男性との婚姻について解説する。

結婚年齢に関しては、男性よりも女性の方が、統計的事実と社会的認知のずれが少ないと感じる場面が多い。筆者は2つほど、この理由として思うところがある。

1つ目は、女性は男性と異なり、出産を担うことから、自らの肉体を守るためにも生殖適齢期に関する情報により敏感である、ということである。日本では、第二次世界大戦後、婚外子比率は低下を続け、近年では長期にわたり2%程度で推移している。換言すると、それが授かり婚であったとしても、婚姻後に98%の出産が発生しているということになる。つまり、出産と婚姻は切り離して考えられることではなく、女性は出産の時期を意識することによって、おのずと婚期を意識することにもなる。

2つ目は、社会的な風潮としての「婚期は(男性は何とでもなるが)女性にはある」という、アンコンシャス・バイアスの存在である。このバイアスの存在は非常に根強く、ゆえに、本レポートの第1弾の情報(初婚男性にも婚期は極めて明確にあり、とりわけ初婚同士の結婚は20代後半に集中するということ)に、多くの人が驚愕するのではないだろうか。

以上から、男性よりは女性の方が結婚年齢に関して統計的事実から大きく乖離した思い込みは少なそうであるとは思うものの、初婚女性についても統計的に正確な結婚年齢の情報発信をあまり見たことがないため、本レポートにおいて確認をしておきたい。

前回までと同様、データソースには、厚生労働省「人口動態調査」に掲載されている、2018年における婚姻届の集計結果を用いているため、ニッポンの結婚、についての全数分析の結果である。

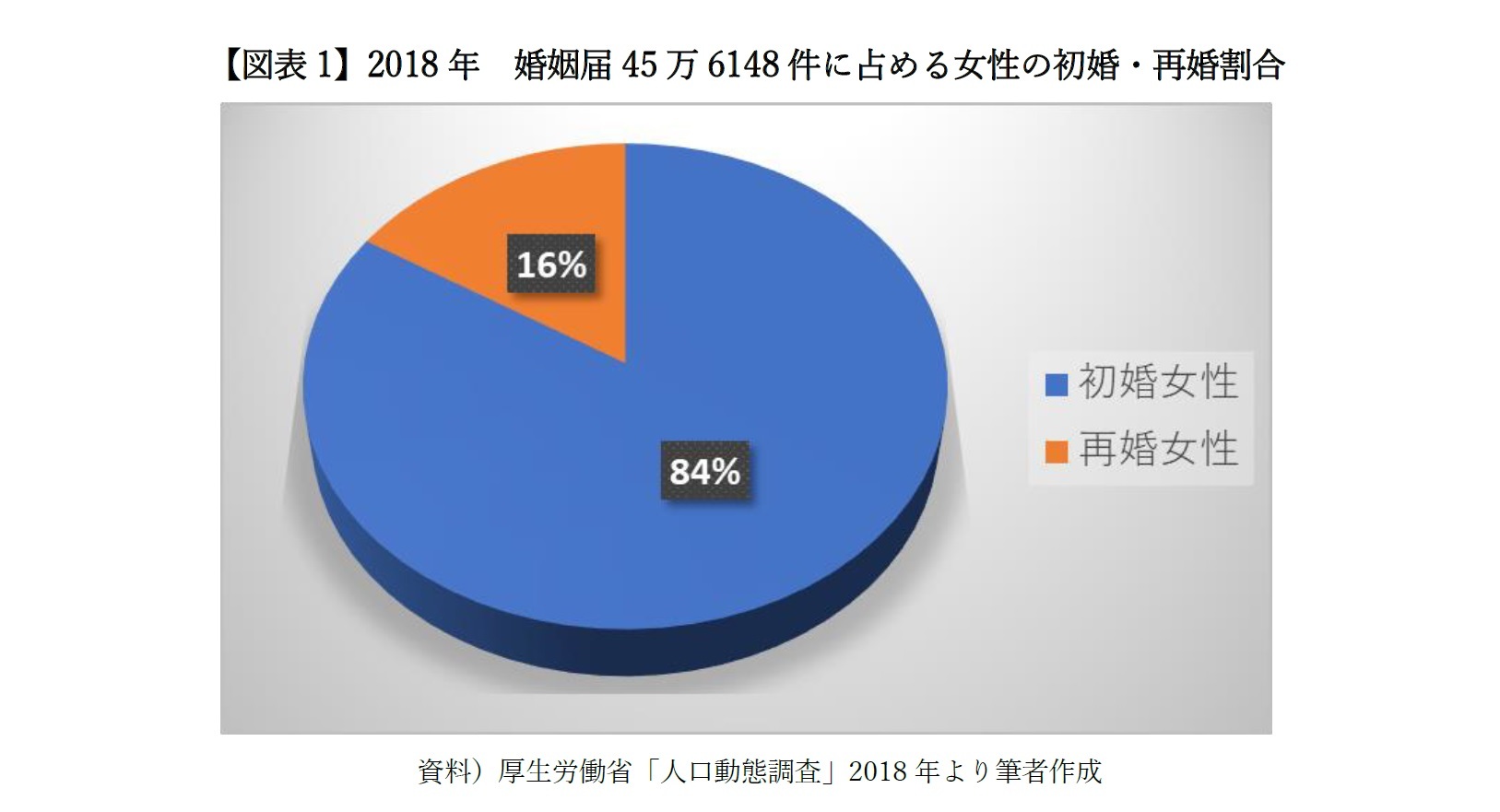

1――再婚女性は成婚女性の約6人に1人

これはシリーズ第2弾で示した、男性だけでみた再婚者の割合の5人に1人よりも少ない結果となっている。

男女双方、またはどちらかに再婚者が含まれる結婚は4組に1組であり、再婚がそう珍しくはない状況とはなってきたものの、男性の再婚よりも女性の再婚の方が発生確率的には低い、という状況が見てとれる。

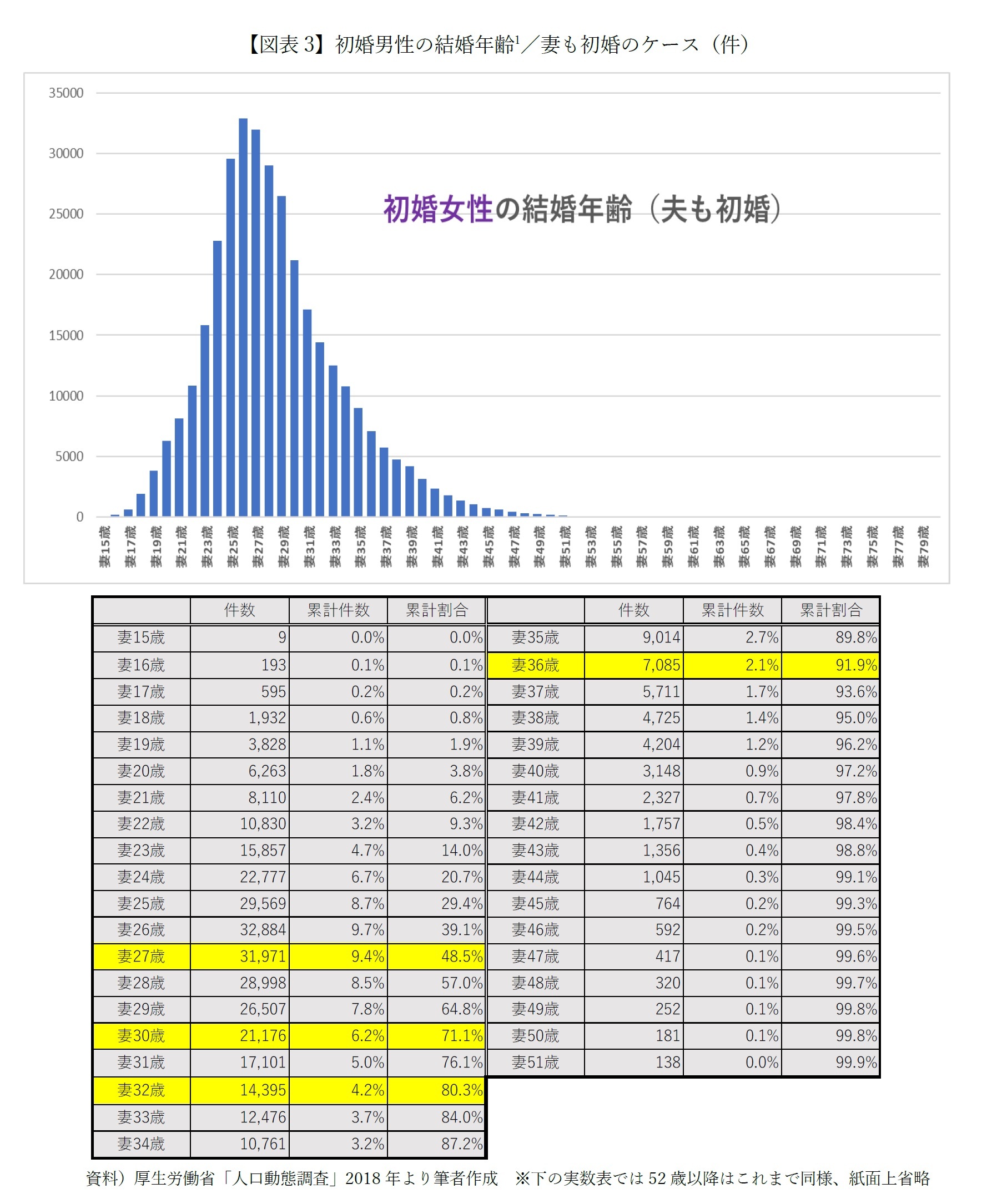

2――初婚女性の婚姻ピークは26歳

最頻値、すなわち、婚姻届が最も多く提出される年齢をみると、グラフからは26歳の3万2884件がピークであることがわかる。

つまり、初婚女性の結婚のピークは統計上、明らかに26歳である。

次に、全初婚女性の婚姻届が年下から年齢順にみて5割・過半数を超える年齢を「結婚適齢期」とするならば、初婚女性の結婚適齢期は27歳すぎ2であることが示されている。しかも、26歳27歳をピークに急角度の山が描かれており、27歳以降は毎年、大きく婚姻件数が減少していく。

初婚女性の婚姻届が7割に達するのは30歳、8割に達するのは32歳であり、その後も成婚件数は年々減少していくことがみてとれる。

また、9割に達する年齢は36歳となっていることから、初婚女性が成婚を目指す場合、30代後半からはかなりの苦戦を強いられることになる。

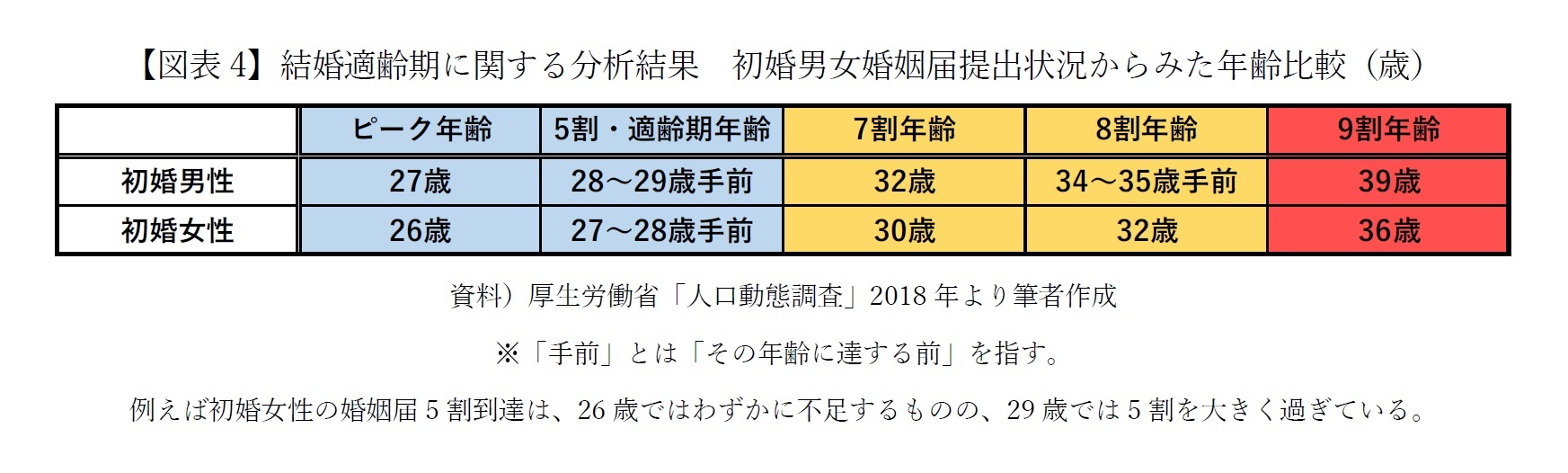

この初婚女性の結婚年齢の状況を、第1弾で紹介した初婚男性の結婚年齢と比較してみたい(図表4)。

統計結果を解釈する際に、平均値には十分な注意が必要であるものの(発生の散らばりがわからないため)、初婚同士の男女の平均年齢差が1.7歳である、という年の差の平均結果と、下の図表が示す発生状況の散らばりの見える結果は、あまり差異がないということが示されており、男性の婚期は女性よりも2歳程度上である、ということになる。

女性の婚期に2歳程度プラスしてパラレルに発生しているだけなので、女性同様、男性も婚期について悠長に構えることはハイリスク、ということがみてとれる。>

1 15歳から集計がスタートしているのは、婚姻統計における「婚姻件数」の計上が「夫妻の年齢は、結婚式をあげたとき、または、同居を始めた時の年齢である」ため。例えば、授かり婚のケースにおいて、先に挙式を行い、16歳以降に入籍する、といったケースが該当する。

2 27歳は48.5%(50%-1.5%)、28歳は57.0%(50%+7.0%)であることから、限りなく27歳の方が5割に近い、という認識が必要となってくる。男女とも20代後半における1年は、動態的に見て非常に成婚に向けた動きが活発な期間であり、1年で生じる差は予想を超えて非常に大きい。

初婚女性の結婚のピーク年齢は26歳である。婚姻届の全件分析結果のため、この年齢は揺るがない。

しかし、一般の感覚の「思い込みベースの適齢期」となりがちな平均初婚年齢29歳と、実際の最頻値の26歳との3歳の差は大きい。29歳あたりを目標に成婚を考えている女性にとっては、あまりにもリスクの大きな平均初婚年齢と最頻値年齢の3歳の差異は、なぜ発生するのか。

今一度、発生件数の山のグラフを見てみたい(図表3)。

女性の初婚年齢は法律によって16歳からと定められているために、授かり婚などで入籍前に結婚式を挙げるケースなどを含めても15歳からのスタートである。つまり、どんなに統計的にみれば極めて発生確率の低い外れ値の婚姻を含めても、山の左側の端は15歳からスタートに固定されてしまう。一番多く発生している26歳という結婚年齢から乖離して全体の平均を大きく引き下げるような結婚(たとえば10歳×6件など)は、当然ながら発生しえない。

一方で、山の右側の端は法律的には制限がなく、グラフからもわかるように、年間ベースでみると僅少ながらも、トータルでは平均値を大きく引き上げかねない外れ値的な婚姻が発生している状況(70歳×4件などが存在/棒グラフ上は見えないほど僅少な外れ値であるが存在)となっている。

実際、2018年の初婚女性の婚姻年齢を確認すると、発生件数が10件を下回る外れ値ともいえる婚姻が、62歳以降76歳まで各年齢において発生しており、80歳を超える婚姻も2件発生している。

つまり、以下の2点の理由から、平均結婚年齢と最頻値年齢には、どうしてもそれなりの乖離が生じてくるのである。

(1)個別のケースとしては外れ値(統計上の異常値)といえる、最頻値より30歳以上も年齢の高い結婚が、平均計算結果を大きく引き上げる方に作用している

(2)その反対に、個別のケースとして平均を大きく引き下げる成婚としては、法的に年齢の下限設定がされており、最頻値から10歳程度下までの範囲である

わかりやすくいうならば、平均値は、個々の年齢における婚姻の発生確率は相当に低いものの、60代以降の高齢の老人の結婚も含まれて算出されたものであることから、結果的に26歳のピーク年齢よりも3歳も高く算出されてしまう、ということになる。

これについては男性の平均年齢についても全く同様であるので、平均結婚年齢を結婚にむけた活動が一番活発になる時期、としてベンチマークとするライフデザインは「時すでに数年遅し」になってしまうことに十分注意しておきたい。

3――年齢データを都合よく解釈しないことが大切

しかし、データを使えば、その意見がすべて正当化される、というものではない。

最近では、持論の説得力を増すために「そんな風にみえそうな」データを利用して主張するケースも残念ながら見受けられるため、シリーズ第3弾の最後に注意喚起しておきたい。

例えば、生涯未婚率(50歳婚歴なし割合)が急上昇したデータだけを示して「こんなにも結婚したくない人が増えたのだ」といった、拡大解釈をしてはならない。かつては、このような説明が記事を飾るケースも散見された。

なぜこのように解釈してはいけないのだろうか。

それは、50歳で婚歴なし割合を構成する未婚者男女が、一体どういう理由でそのステータスでいるのかまでは、生涯未婚率上昇のデータは示していないからである。「結婚したくないから結婚しなかった」という人の意識部分までも説明できるデータではない。

あくまでも未婚でいる、その状態を示した婚姻状況の有無を示した量的データに過ぎない。上のケースは、データをそのままに読み解くのではなく、主張したいこと(結婚したくないからしないだけ)が言えそうな雰囲気のデータを拡大解釈して利用した事例となっている。

結婚年齢に関しても、例えば初婚同士の夫婦の年の差の平均値データ(1.7歳)を出すと「それはあくまでも平均である(散らばりはわからない)」という、一見正しそうな意見が毎回登場する。

しかしながら、その意見は「だから、その平均よりももっと大きな年の差婚でも、同じくらいのレベルで発生することが可能なのだ」という文脈の主張で用いられることが多い。

データを解釈する際には、「その解釈者個人のライフデザインにとって都合の良いように解釈されていないだろうか」という意識をもって接することが大切である。

自身のライフデザインを肯定することを目的としてデータを用いることは、オフィシャルな発信では避けるべきと筆者は思うが、このような発信がアンコンシャスに行われるケースは少なくない。

筆者も含めて、自分のライフデザインを否定するような(ライフデザインに相反するような)データを用いたくない、解釈をしたくないという気持ちは十分に理解できる。

しかしながら、統計的な事実を客観的に受け止めたうえで、それでも揺るがないライフデザインを保持できる状態こそが、その人にとって真に、満足度の高いライフデザイン設計を持っている状態、といえるのではないだろうか。

【参考文献一覧】

厚生労働省.「人口動態統計」

天野 馨南子.「ニッポンの結婚適齢期」男女の年齢・徹底解剖(1)―2018年婚姻届全件分析(初婚男性編)―. ニッセイ基礎研究所「基礎研レポート」2020年11月16日

天野 馨南子.「ニッポンの結婚適齢期」男女の年齢・徹底解剖(2)―2018年婚姻届全件分析(再婚男性編)―. ニッセイ基礎研究所「基礎研レポート」2020年11月20日

天野 馨南子.「年の差婚」の希望と現実-未婚化・少子化社会データ検証-データが示す「年の差婚の希望の叶い方. ニッセイ基礎研究所「研究員の眼」2017年2月20日

天野 馨南子.初婚・再婚別にみた「年の差婚の今」(上)-未婚少子化データ考- 平成ニッポンの夫婦の姿.ニッセイ基礎研究所「基礎研レポート」2018年5月14日

天野 馨南子.初婚・再婚別にみた「年の差婚の今」(下)-未婚少子化データ考-変わり行く2人のカタチ.ニッセイ基礎研究所「基礎研レポート」2018年5月28日

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

- プロフィール

1995年:日本生命保険相互会社 入社

1999年:株式会社ニッセイ基礎研究所 出向

【委員歴/ご依頼順(現職優先)】

1.政府

・【総務省統計局】

「令和7年国勢調査有識者会議」構成員(2021年~)

・【こども家庭庁】

「若い世代視点からのライフデザインに関する検討会」構成員(2025年度)

「若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ」構成員(2024~2025年度)

「令和5年度「地域少子化対策に関する調査事業」委員会委員」(2023年度)

・【内閣府特命担当大臣(少子化対策)主宰】

「少子化社会対策大綱の推進に関する検討会」構成員(2021年~2022年)

「結婚の希望を叶える環境整備に向けた企業・団体等の取組に関する検討会」構成メンバー(2016年)

・【内閣府男女共同参画局】

「人生100年時代の結婚と家族に関する研究会」構成員(2021年~2022年)

・【内閣府】

「令和3年度結婚支援ボランティア等育成モデルプログラム開発調査 企画委員会 委員」(内閣府委託事業)(2021年~2022年)

「地域少子化対策重点推進交付金」事業選定審査員(2017年~2018年)

「地域少子化対策強化事業の調査研究・効果検証と優良事例調査 企画・分析会議委員(2016年~2017年)

2.自治体

・【富山県】

「県政エグゼクティブアドバイザー」(2023年~)

「富山県子育て支援・少子化対策県民会議 委員」(2022年~)

「富山県成長戦略会議真の幸せ(ウェルビーイング)戦略プロジェクトチーム 少子化対策・子育て支援専門部会委員」(2022年)

・【高知県】

「元気な未来創造戦略推進委員会 委員」(2024年度~)

「中山間地域再興ビジョン検討委員会 委員」(2023年度)

・【三重県】

「人口減少対策有識者会議 有識者委員」(2023年度~)

・【愛知県豊田市】

「豊田市総合計画推進会議 有識者委員」(2025年度~)

・【石川県】

「少子化対策アドバイザー」(2023年度)

・【長野県伊那市】

「伊那市新産業技術推進協議会委員/分野:全般」(2020年~2021年)

・【佐賀県健康福祉部男女参画・こども局こども未来課】

「子育てし大県“さが”データ活用アドバイザー」(2021年)

・【愛媛県松山市】

「まつやま人口減少対策推進会議」専門部会・結婚支援ビッグデータ・オープンデータ活用研究会メンバー(2017年度~2018年度)

3.民間団体

・【東京商工会議所】

東京における少子化対策専門委員会 学識者委員(2023年~)

・【愛媛県法人会連合会】

えひめ結婚支援センターアドバイザー委員(2016年度~)

・【公益財団法人東北活性化研究センター】

「人口の社会減と女性の定着」に関する情報発信/普及啓発検討委員会 委員長(2021年~)

「人口の社会減と女性の定着」に関する意識調査/検討委員会 委員長(2020年~2021年)

・【中外製薬株式会社】

「ヒト由来試料を用いた研究に関する倫理委員会(通称:研究倫理委員会) 委員」(2020年~)

・【主宰研究会】

地方女性活性化研究会(2020年~)

日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)

日本労務学会 会員

日本性差医学・医療学会 会員

日本保険学会 会員

性差医療情報ネットワーク 会員

JADPメンタル心理カウンセラー

JADP上級心理カウンセラー

天野 馨南子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/22 | 【少子化対策データ考】コロナ時の若年移動抑制で大阪府が非少子化1位へ | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/09/01 | 【少子化対策データ考】若者の2人に1人は「両親が羨ましくない」未婚化ニッポンの姿 | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/07/09 | 「専業主婦世帯」理想は、若年男女の5%未満 【脱・中高年民主主義】大人気就職エリア、東京在勤若者の理想のライフコースとは? | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/05/09 | 若い世代が求めている「出会い方」とは?-全国からの20代人口集中が強まる東京都の若者の声を知る | 天野 馨南子 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月14日

厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 -

2025年10月14日

貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 -

2025年10月14日

中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く -

2025年10月14日

ロシアの物価状況(25年9月)-低下が続くが、足もとインフレ圧力の強まりも -

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「ニッポンの結婚適齢期」男女の年齢・徹底解剖(3)―2018年婚姻届全件分析(初婚女性その1)―】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「ニッポンの結婚適齢期」男女の年齢・徹底解剖(3)―2018年婚姻届全件分析(初婚女性その1)―のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!