- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 財政・税制 >

- 明細はどこへ消えた?-ふるさと納税の自己負担額を確認できない人がいる

明細はどこへ消えた?-ふるさと納税の自己負担額を確認できない人がいる

金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 高岡 和佳子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

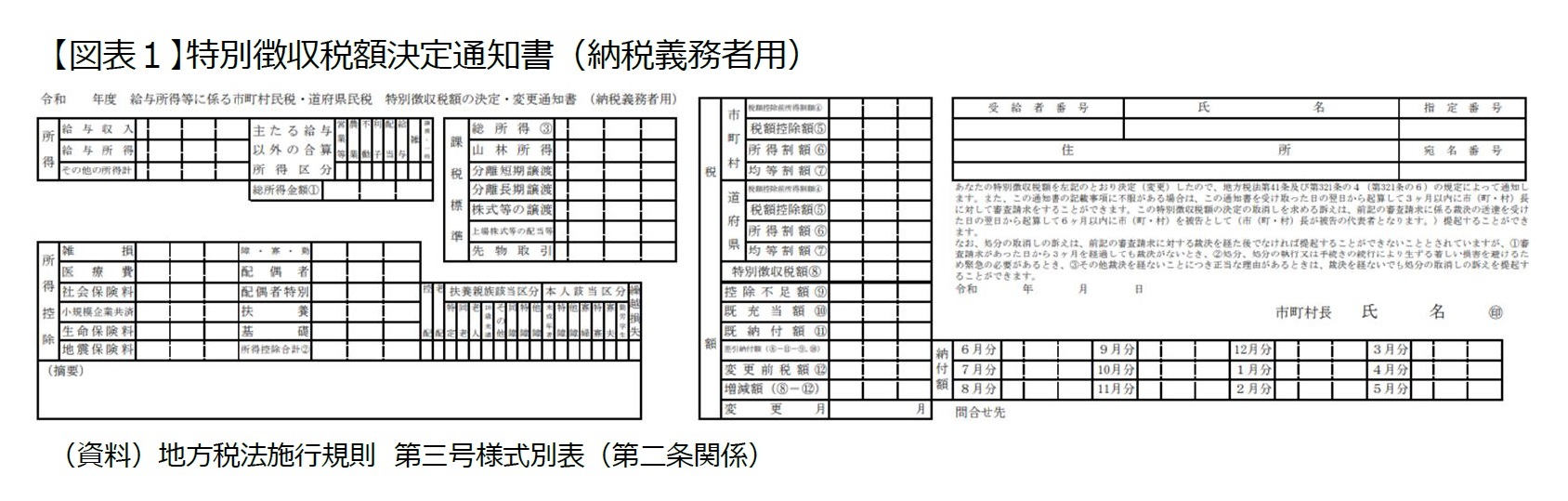

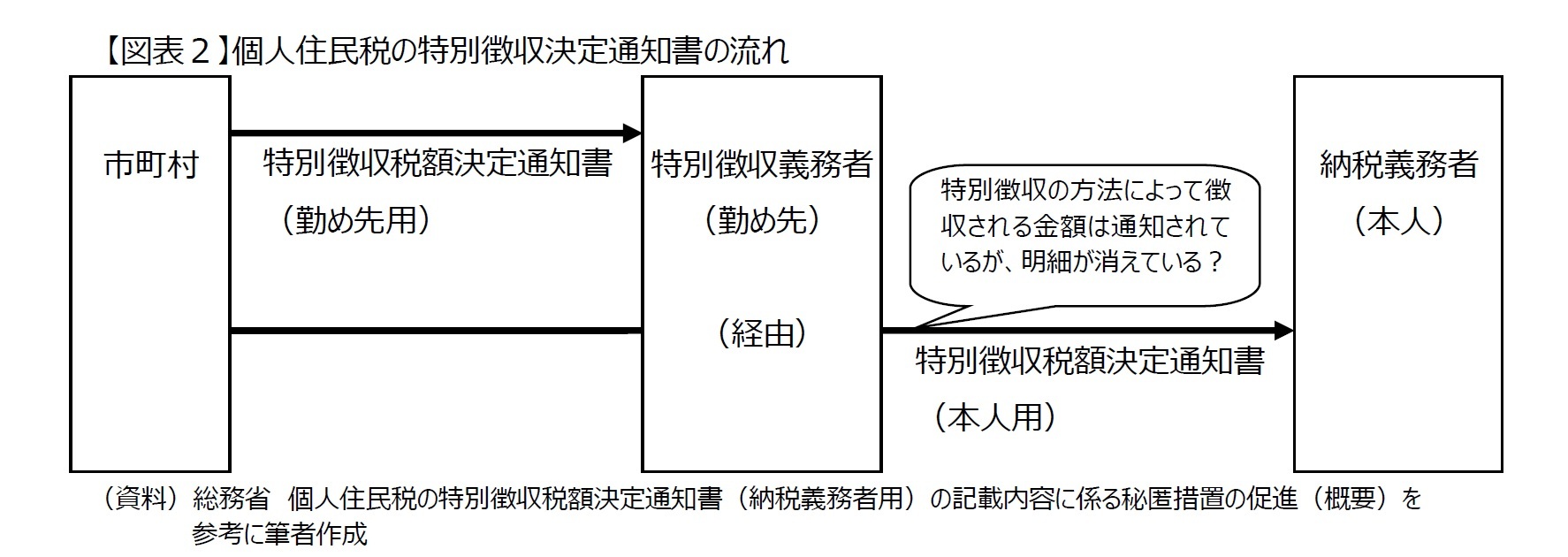

どうやら筆者は、知人の絶大な信頼を得ているらしい。知人が特別徴収税額決定通知書を見せてくれた。知人の特別徴収税額決定通知書は、筆者が受け取る紙ベースの特別徴収税額決定通知書より一歩先を行くWeb形式だが、記載内容は毎月の納付額と摘要のみであった。実は特別徴収税額決定通知書には2種類ある。図表1のような納税義務者用(以下、納税義務者を「本人」と記す)と、税金の徴収業務を担う特別徴収義務者用(以下、特別徴収義務者を「勤め先」と記す)である。勤め先用の記載内容は毎月の納付額と摘要のみである。知人の勤め先は、特別徴収税額決定通知書(勤め先用)の内容をWeb上に表示しているものと推測できる。

2016年10月に総務省行政評価局長から総務省自治税務局長に宛て『個人住民税の特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)の記載内容に係る秘匿措置の促進(あっせん)』が出ている。これは、勤め先を経由して本人に交付される特別徴収税額決定通知書(本人用)には、勤め先の知る必要のない情報が含まれており、プライバシー保護の観点から、特別徴収税額決定通知書(本人用)には情報を秘匿するための何らかの措置を講じて欲しいといった苦情への対応である。秘匿措置を講じることを指示するものではなく、市町村による秘匿措置の検討に資するよう、秘匿措置の実施状況を把握し、それを地方公共団体に提供することを求める内容であるが、これにより、秘匿措置を実施する市町村が拡大し、プライバシーの保護が図られることが期待されている。

しかしながら、1,741市町村のうち817市町村(46.9%)は秘匿措置実施予定なしと回答している(2017年1月時点)。

知人の特別徴収税額決定通知書の摘要欄に寄附金税額控除額の記載がない理由は、市町村の不親切ではなく、寄附金税額控除の適用を受けているか否かは、勤め先の知る必要のない情報なので、勤め先用の摘要欄には記載されていないのであろう。知人と同一の市町村に住む別の知人(冒頭の知人とは勤め先が異なる)は、ちゃんと勤め先経由で特別徴収税額決定通知書(本人用)を受け取っており、摘要欄に寄附金税額控除額が記載されていたと聞く。

なお、筆者が確認する限り、勤め先に課せられた義務は適切な徴収と納入、それに関連する届出書の提出だけである。

昨今のコロナ禍によるリモートワークの進展等の状況に照らし、給与明細表を含む様々な書類の電子化が急速に進むと思われる。これまでは、特別徴収税額決定通知書(本人用)も紙媒体の給与明細と併せて勤め先に配布させることで、行政側および社会全体の業務負荷を軽減することができていたと推測する。

しかし、電子化が進み、給与明細も電子ファイル等で配布されることによって、紙媒体の給与明細の配布が行われない世界を考えた時、勤め先を経由して通知する現行の仕組みが、社会全体の業務負荷を軽減させるとは思えない。当然、市町村は本人の住所を把握しているのだから、本人に直接郵送するように変更すれば良いのではないだろうか。本人に直接通知するなら、秘匿措置を講ずる必要もない。将来的には、本人にも電子的方法で通知してもいい。

せめて、特別徴収税額決定通知書(本人用)に記載されている明細情報が漏れなく納税者に通知される体制が必要ではないだろうか。あってはならないことだが、寄付金受領自治体の事務ミスや寄付金受領自治体と居住地自治体間の連絡ミスにより、減税が不十分であったとしても、本人の明細情報がない場合、納税者のタックス・リテラシーや計算能力がよほど高くない限り気づくことすらできない。こういう納税者が簡単にチェックできないという状況は好ましくない。早急な解決が必要なのではないだろうか。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2020年07月27日「研究員の眼」)

03-3512-1851

- 【職歴】

1999年 日本生命保険相互会社入社

2006年 ニッセイ基礎研究所へ

2017年4月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

高岡 和佳子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/03 | 国内企業年金が好むオルタナティブ投資 | 高岡 和佳子 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/06/30 | 食品ロス削減情報の比較可能性-何のための情報開示か? | 高岡 和佳子 | 基礎研レター |

| 2025/04/30 | ふるさと納税のピットフォール-発生原因と望まれる改良 | 高岡 和佳子 | 基礎研レポート |

| 2025/04/03 | 税制改正でふるさと納税額はどうなる? | 高岡 和佳子 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【明細はどこへ消えた?-ふるさと納税の自己負担額を確認できない人がいる】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

明細はどこへ消えた?-ふるさと納税の自己負担額を確認できない人がいるのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!