- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 失ったGDPは戻ってこない?-シンプルにコロナ禍と経済活動自粛の影響を考える

コラム

2020年07月14日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

新型コロナの震源地である中国では、強固なロックダウン(都市封鎖)と外出制限で、ウイルスの封じ込めに一定の成果を挙げた。そうした経緯もあって、その後に感染が蔓延した欧米や日本においても行動制限による感染拡大防止という措置が取られた。

しかし、その代償として経済活動が制限されたために、多くの国は2020年のGDPが2019年対比で減ることが見込まれている。

政府は、経済対策として大規模な財政措置を実施している。ただし、コロナ禍での経済対策はいわゆる財政支出によるGDPの押し上げ効果等を期待したものではない。行動制限を課しているのに、財政支出で経済を動かすことは矛盾しているからだ。コロナ対策としては労働者や中小企業への補助金・給付金が主軸で、失業や倒産といった不可逆変化を防ぐ目的で実施されている。

こうした所得支援策は、個人としてみれば所得が増えたように感じるが国全体として見れば、コロナ禍で失った所得が補填される訳ではない。あくまでも誰かの所得や企業収益が他の人に移転されている(再分配されている)に過ぎない。そのため、持続的な政策とは言い難い。

本稿では、この点について非常にシンプルな経済モデルで考えてみたい。

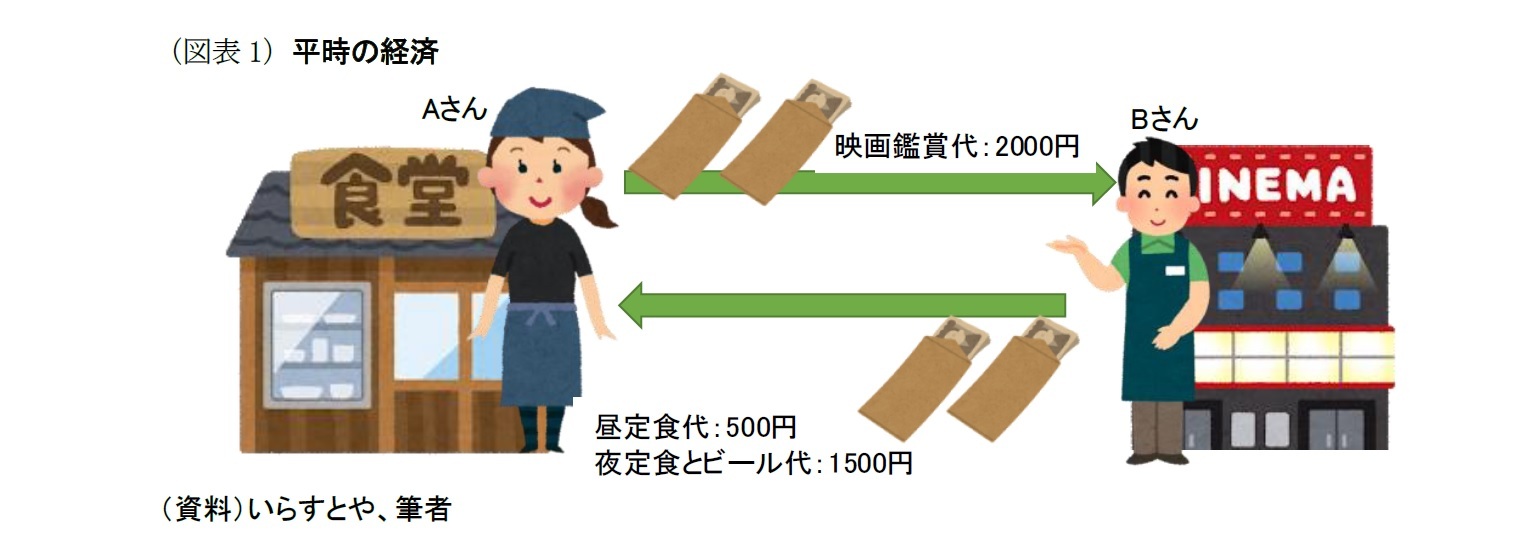

登場人物は2人だけである。1人(以下Aさん)が飲食店を経営し、もう1人(以下Bさん)が映画館経営しているとする(図表1:平時の経済)。Aさんは食堂で定食とお酒を提供している。一方のBさんは映画館で映画上映をしている。

しかし、その代償として経済活動が制限されたために、多くの国は2020年のGDPが2019年対比で減ることが見込まれている。

政府は、経済対策として大規模な財政措置を実施している。ただし、コロナ禍での経済対策はいわゆる財政支出によるGDPの押し上げ効果等を期待したものではない。行動制限を課しているのに、財政支出で経済を動かすことは矛盾しているからだ。コロナ対策としては労働者や中小企業への補助金・給付金が主軸で、失業や倒産といった不可逆変化を防ぐ目的で実施されている。

こうした所得支援策は、個人としてみれば所得が増えたように感じるが国全体として見れば、コロナ禍で失った所得が補填される訳ではない。あくまでも誰かの所得や企業収益が他の人に移転されている(再分配されている)に過ぎない。そのため、持続的な政策とは言い難い。

本稿では、この点について非常にシンプルな経済モデルで考えてみたい。

登場人物は2人だけである。1人(以下Aさん)が飲食店を経営し、もう1人(以下Bさん)が映画館経営しているとする(図表1:平時の経済)。Aさんは食堂で定食とお酒を提供している。一方のBさんは映画館で映画上映をしている。

Aさんは2000円をBさんに払って映画鑑賞し、Bさんは2000円をAさんに払って定食やビールを注文し食堂で昼食と夕食を食べる。この経済のGDPは合計4000円である1(緑の矢印部分)。

この経済がコロナ禍に見舞われたとしよう。Bさんは映画館を一時休業する。Aさんは食堂での飲食提供を自粛し、代わりにお弁当販売に変えたとする。Aさんは映画鑑賞ができなくなり、娯楽をあきらめる。Bさんは昼・夜ともにお弁当となり、2個(1000円分)買うことにする。

しかし、困ったことにBさんは映画館収入がないので、お弁当2個すら買えなくなってしまう。

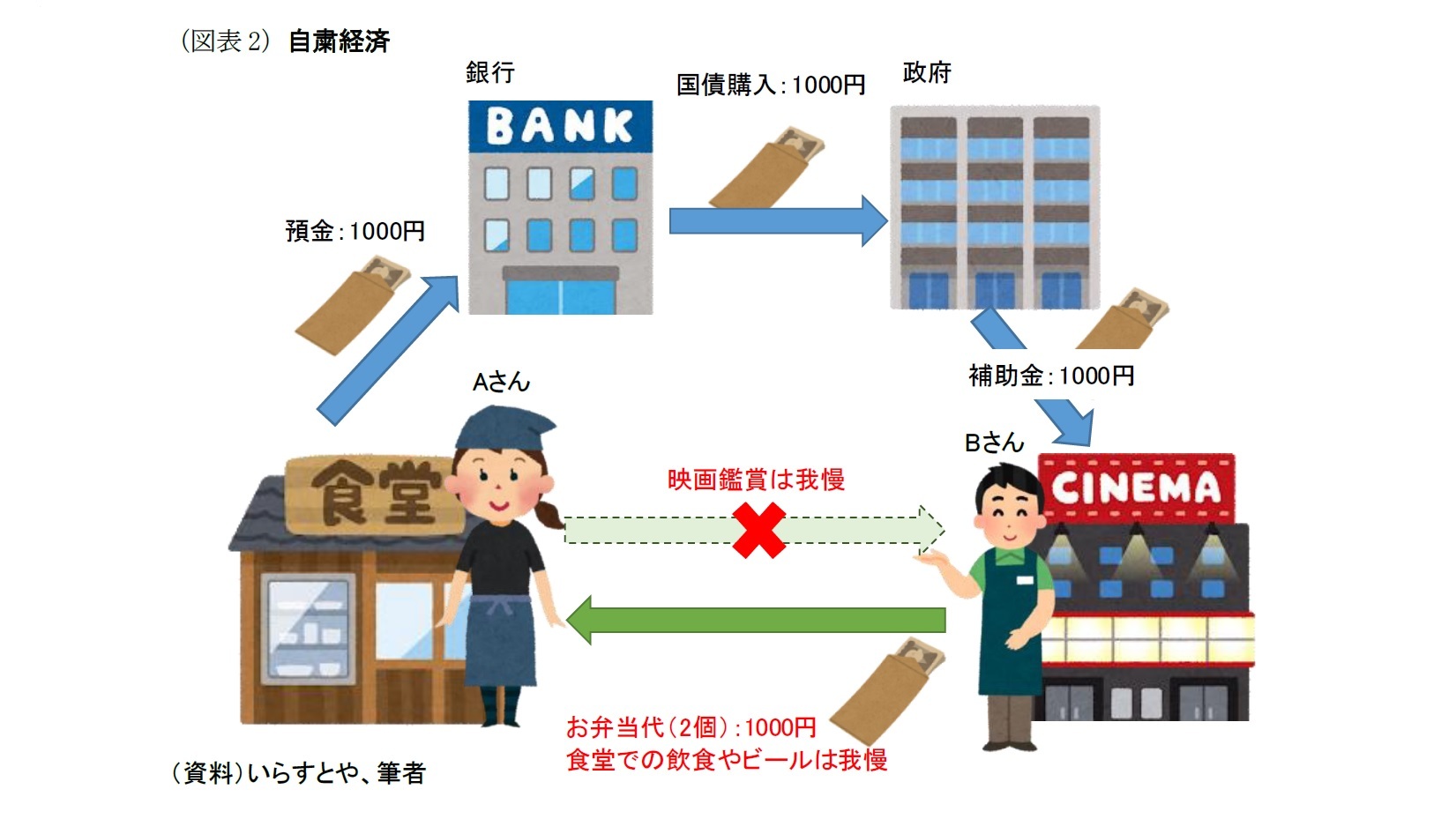

そこで少し登場人物を増やしてみる。AさんとBさんの他に政府と銀行が登場すると経済をうまく回すことができる(図表2:自粛経済)。

(1) 政府がBさんに給付金1000円を支給する。

(2) Bさんは1000円の給付金でお弁当を2個購入する。

(3) Aさんは1000円が手に入るが、映画鑑賞できないので銀行に預金しておく。

(4) 銀行は、政府が所得支援策の財源として発行する国債(1000円)をAさんの預金で購入する。

この経済がコロナ禍に見舞われたとしよう。Bさんは映画館を一時休業する。Aさんは食堂での飲食提供を自粛し、代わりにお弁当販売に変えたとする。Aさんは映画鑑賞ができなくなり、娯楽をあきらめる。Bさんは昼・夜ともにお弁当となり、2個(1000円分)買うことにする。

しかし、困ったことにBさんは映画館収入がないので、お弁当2個すら買えなくなってしまう。

そこで少し登場人物を増やしてみる。AさんとBさんの他に政府と銀行が登場すると経済をうまく回すことができる(図表2:自粛経済)。

(1) 政府がBさんに給付金1000円を支給する。

(2) Bさんは1000円の給付金でお弁当を2個購入する。

(3) Aさんは1000円が手に入るが、映画鑑賞できないので銀行に預金しておく。

(4) 銀行は、政府が所得支援策の財源として発行する国債(1000円)をAさんの預金で購入する。

結局はBさんに支給したお金がAさんと銀行を通じてまた戻っているだけだが、これで経済は上手く回る。ただ、こうした営業自粛状態の経済では、自粛した活動分(映画・食堂での飲食)のGDPが失われ、経済全体のGDP(緑の矢印)は1000円まで縮小してしまう。

なお、給付金の額は、例えば5000円に増額したとしても、Bさんがお弁当を2個(1000円分)までしか食べられないとすれば、4000円は預金にまわってしまう。政府が発行する国債は5000円に増額されるが、Aさんの1000円の預金とBさんの使わなかった4000円の預金の合計5000円で国債が購入される。結局、モノやサービスの交換として使われるお金は1000円でGDPは図表2と変わらない2。

自粛による供給制約のため、GDPは1000円から増えず、残りのお金は預金されてその分で国債が購入されるという図式は変わらない。

では営業自粛が解除されたらどうなるか。仮にコロナを完全に克服して元の経済に戻ったとすると、GDP4000円の図表1の経済に戻るだけである。自粛時に失ったGDPの3000円は戻ってこない3。

Bさんへの給付金は、自粛経済の中で、Aさんの売る生活必需品をBさんが買えるようにお金を移動させているだけであり、外の世界から補填している訳ではない。経済を止めても、政府が財政措置を取り続けることができれば、GDP(国の所得)が下支えされるというのは大袈裟で、自粛経済の中で得られる所得を再分配しているだけである。繰り返しになるが、経済対策の主眼は失業や倒産といった不可逆的な変化が生じて、コロナ禍後に被害が波及するのを防ぐ点に置かれている。

命の危険性がある感染症に対して、その拡散を防ごうとするのは当然である。ただし、むやみに経済活動を止めてしまうと、活動を停止した期間中の所得は確実に減ってしまう。経済活動を制限した上での所得の補填が意味を持つのは、自粛経済の中でも活動している人がいて(例えばエッセンシャルワーカー、在宅勤務者など)、自粛経済のもとでも必要なモノ・サービスがあり、それを購入できるようになるからである。

もちろん、強固なロックダウンで迅速に感染を収束させるという短期戦で決着をつけられれば、結果的に経済再開しやすくなる。しかし、感染収束が中途半端な状態で経済活動を再開すると、再び感染が広がり、結果的に長期戦を強いられる可能性も高い。

止めてしまった経済の所得は(リベンジ消費で戻ってくる一部を除いては)失われてしまう。長期戦をにらむのであれば、広範囲かつ厳しい活動制限策は持続力に乏しいことから、経済活動の制限は極力、範囲(地域や業種)を限定した方が望ましいと言えるだろう。

1 シンプルな経済を考えているため、あえて細かい部分は省略する。たとえば、図表1では2000円のお金がAさんとBさんの間で言ったり来たりする。この2000円はどこから来たのか。辻褄を合わせるには、例えば、銀行があってAさんが銀行から2000円借りて映画鑑賞、Bさんにお弁当・バーで2000円売上げた後に銀行に返すなどの想定をする必要がある。GDPという言葉も通常年次単位で考えるが、ここでは日次のような期間とする。また、通常は原材料の仕入がなされるが、ここではAさんは食堂経営に必要な材料をすべて自身で作っており、すべての付加価値がAさんに帰属するとしている。Bさんも同様である。

2 同様に、給付金をAさんとBさんの双方に1000円ずつ渡したとしても、Aさんにはお金の使い道がないため、Aさんは結局2000円を預金することになり、その2000円で国債が購入される。

3 図表2の自粛経済においてAさんは映画を我慢しており、Bさんはビールを我慢しているので、その後の自粛明けの経済で映画を2本連続で見たり、ビールを多く飲んだりとリベンジ消費(ペントアップディマンド)が発生する可能性はある。そのため、リベンジ消費経済においてGDPが一時的に増える可能性がある。しかしリベンジ消費は一過性であり、自粛していた部分の消費をすべて自粛明けに繰り越すことは考えにくい。3000円のうちの一部はリベンジ消費で戻ってくると言えるが、全額は戻ってこない。

なお、図表1(平時の経済)でAさんが預金1000円しているが、銀行がこのお金で国債を買ってしまっているため、政府が国債を償還してくれないとこの1000円は使えない。

なお、給付金の額は、例えば5000円に増額したとしても、Bさんがお弁当を2個(1000円分)までしか食べられないとすれば、4000円は預金にまわってしまう。政府が発行する国債は5000円に増額されるが、Aさんの1000円の預金とBさんの使わなかった4000円の預金の合計5000円で国債が購入される。結局、モノやサービスの交換として使われるお金は1000円でGDPは図表2と変わらない2。

自粛による供給制約のため、GDPは1000円から増えず、残りのお金は預金されてその分で国債が購入されるという図式は変わらない。

では営業自粛が解除されたらどうなるか。仮にコロナを完全に克服して元の経済に戻ったとすると、GDP4000円の図表1の経済に戻るだけである。自粛時に失ったGDPの3000円は戻ってこない3。

Bさんへの給付金は、自粛経済の中で、Aさんの売る生活必需品をBさんが買えるようにお金を移動させているだけであり、外の世界から補填している訳ではない。経済を止めても、政府が財政措置を取り続けることができれば、GDP(国の所得)が下支えされるというのは大袈裟で、自粛経済の中で得られる所得を再分配しているだけである。繰り返しになるが、経済対策の主眼は失業や倒産といった不可逆的な変化が生じて、コロナ禍後に被害が波及するのを防ぐ点に置かれている。

命の危険性がある感染症に対して、その拡散を防ごうとするのは当然である。ただし、むやみに経済活動を止めてしまうと、活動を停止した期間中の所得は確実に減ってしまう。経済活動を制限した上での所得の補填が意味を持つのは、自粛経済の中でも活動している人がいて(例えばエッセンシャルワーカー、在宅勤務者など)、自粛経済のもとでも必要なモノ・サービスがあり、それを購入できるようになるからである。

もちろん、強固なロックダウンで迅速に感染を収束させるという短期戦で決着をつけられれば、結果的に経済再開しやすくなる。しかし、感染収束が中途半端な状態で経済活動を再開すると、再び感染が広がり、結果的に長期戦を強いられる可能性も高い。

止めてしまった経済の所得は(リベンジ消費で戻ってくる一部を除いては)失われてしまう。長期戦をにらむのであれば、広範囲かつ厳しい活動制限策は持続力に乏しいことから、経済活動の制限は極力、範囲(地域や業種)を限定した方が望ましいと言えるだろう。

1 シンプルな経済を考えているため、あえて細かい部分は省略する。たとえば、図表1では2000円のお金がAさんとBさんの間で言ったり来たりする。この2000円はどこから来たのか。辻褄を合わせるには、例えば、銀行があってAさんが銀行から2000円借りて映画鑑賞、Bさんにお弁当・バーで2000円売上げた後に銀行に返すなどの想定をする必要がある。GDPという言葉も通常年次単位で考えるが、ここでは日次のような期間とする。また、通常は原材料の仕入がなされるが、ここではAさんは食堂経営に必要な材料をすべて自身で作っており、すべての付加価値がAさんに帰属するとしている。Bさんも同様である。

2 同様に、給付金をAさんとBさんの双方に1000円ずつ渡したとしても、Aさんにはお金の使い道がないため、Aさんは結局2000円を預金することになり、その2000円で国債が購入される。

3 図表2の自粛経済においてAさんは映画を我慢しており、Bさんはビールを我慢しているので、その後の自粛明けの経済で映画を2本連続で見たり、ビールを多く飲んだりとリベンジ消費(ペントアップディマンド)が発生する可能性はある。そのため、リベンジ消費経済においてGDPが一時的に増える可能性がある。しかしリベンジ消費は一過性であり、自粛していた部分の消費をすべて自粛明けに繰り越すことは考えにくい。3000円のうちの一部はリベンジ消費で戻ってくると言えるが、全額は戻ってこない。

なお、図表1(平時の経済)でAさんが預金1000円しているが、銀行がこのお金で国債を買ってしまっているため、政府が国債を償還してくれないとこの1000円は使えない。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2020年07月14日「研究員の眼」)

03-3512-1818

経歴

- 【職歴】

2006年 日本生命保険相互会社入社(資金証券部)

2009年 日本経済研究センターへ派遣

2010年 米国カンファレンスボードへ派遣

2011年 ニッセイ基礎研究所(アジア・新興国経済担当)

2014年 同、米国経済担当

2014年 日本生命保険相互会社(証券管理部)

2020年 ニッセイ基礎研究所

2023年より現職

・SBIR(Small Business Innovation Research)制度に係る内閣府スタートアップ

アドバイザー(2024年4月~)

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

高山 武士のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/15 | IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/15 | 英国雇用関連統計(25年9月)-週平均賃金は前年比5.0%まで再び上昇 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/14 | ロシアの物価状況(25年9月)-低下が続くが、足もとインフレ圧力の強まりも | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | ユーロ圏失業率(2025年8月)-失業率は6.3%で低水準だがやや悪化 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【失ったGDPは戻ってこない?-シンプルにコロナ禍と経済活動自粛の影響を考える】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

失ったGDPは戻ってこない?-シンプルにコロナ禍と経済活動自粛の影響を考えるのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!