- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- フォーミュラリーの活用-医薬品の選択をスムーズに行うには?

フォーミュラリーの活用-医薬品の選択をスムーズに行うには?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

後発薬の導入の促進に向けて、フォーミュラリーの活用が注目されている。これは、医薬品の選択のための使用指針で、欧米で浸透しているものだ。日本でも、一部で導入の動きが始まっている。

本稿では、フォーミュラリーについて、その特徴や、導入にあたっての課題をみていくこととする。

2――フォーミュラリーとは

日本では、通常、診療の際の医薬品は、患者の同意のもとで医師が選択して処方している。医師にとって、医薬品の選択を簡単にはしづらいこともある。たとえば、あまり診たことのない症例の患者に対して、何種類もの治療薬が考えられる場合、どの治療薬を用いるか悩ましい。各治療薬の特性を十分に把握して、それらを比較検討したうえで、使用する医薬品を決めることは容易ではない。

そこで、なにか医薬品の使用指針があれば、それを参考にして、医薬品の選択がスムーズにできるのではないか、ということになる。こうして考えられた使用指針は、「フォーミュラリー」と呼ばれる。フォーミュラリーは、医薬品選択の際の参考として用いられるが、これに従うことを医師に強制するものではない。医薬品は、患者の病状に応じて、医師が選択することが原則となる。

日本では、フォーミュラリーについて、厳密な定義はない。一般的には「医療機関等において医学的妥当性や経済性等を踏まえて作成された医薬品の使用方針」とされている1。

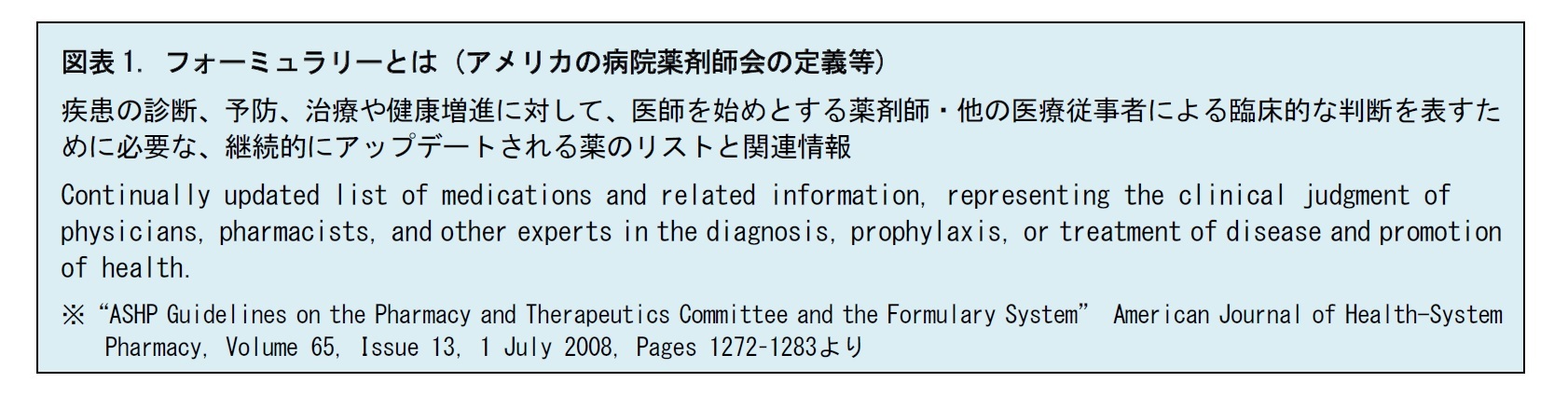

フォーミュラリーは、欧米で浸透している。アメリカの病院薬剤師会の定義によると、疾患の診断、予防、治療等に必要な医薬品についての情報とされている。

1 「医薬品の効率的かつ有効・安全な使用について」(中医協, 総-4-1, 2019年6月26日)より。

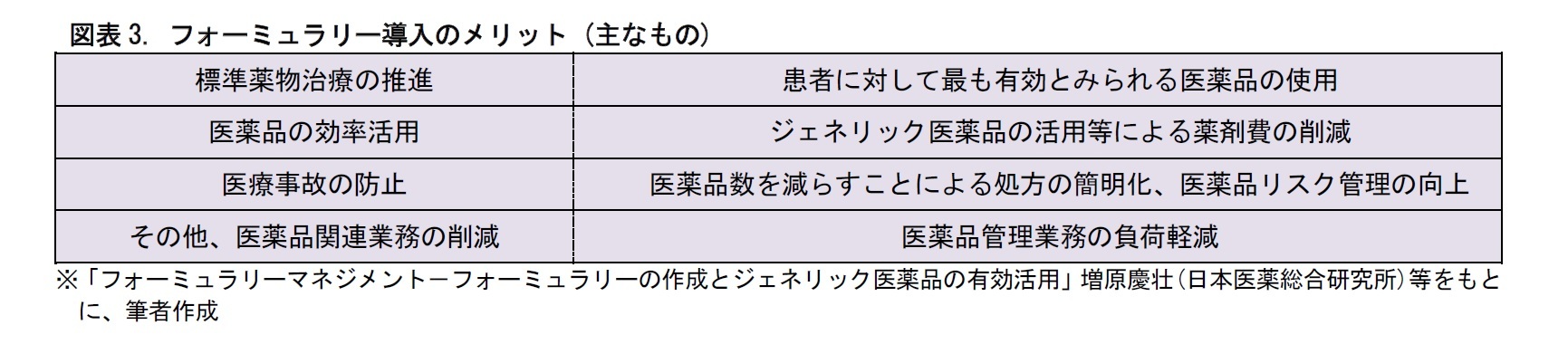

フォーミュラリーの作成・運用にあたっては、医薬品の有効性、安全性といった医学的妥当性と、薬剤価格の多寡である経済性などの総合的な評価が行われる。その際、有効性と安全性が主たる評価要素であり、経済性は二の次となるものと考えられる。

フォーミュラリーには、効果や安全性が同等の医薬品のなかで、薬価の安い後発医薬品の選択をスムーズに行わせる効果がある。しかし、先発医薬品のほうが後発医薬品よりも明らかに有効性や安全性が高い場合、薬価が低いという理由だけで後発医薬品を選択させることは望ましくない。

すなわち経済性は、有効性や安全性が同等との前提のもとで、はじめて意味を持つ評価軸といえる。

3――フォーミュラリーの種類と導入の流れ

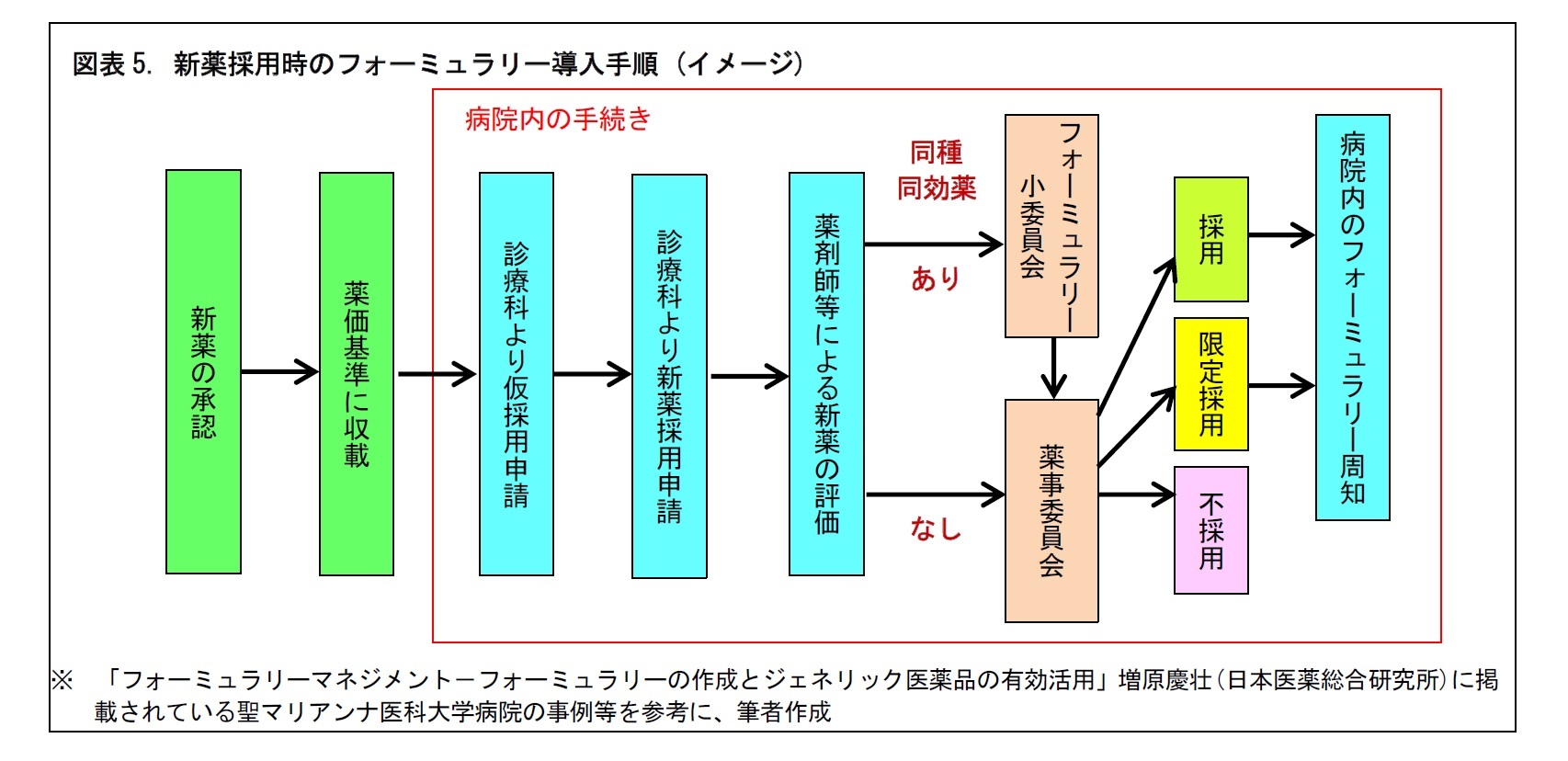

病院には、薬事委員会という組織がある。フォーミュラリーを作成するためには、まず、この委員会で具体案を提案し、審議することがスタートとなる。そのために、通常、「フォーミュラリー小委員会」を設置して、フォーミュラリー導入に関する集中的な検討を行うこととなる。小委員会は、薬剤の使用量の多い診療科の医師や、その病棟の薬剤師等によって構成されることが一般的だ。

この小委員会では、たとえば、すでに同種同効薬がある新薬が市場に出た場合、フォーミュラリーの作成・改定が必要かどうかを検討する。検討は、臨床評価や経済性の観点から行われる。具体的には、欧米での承認状況、ガイドライン等の関連論文、医薬品医療機器総合機構(PMDA)の承認書類など、さまざまなエビデンス資料をもとに行われる。

4――アメリカにおけるフォーミュラリーの略史

2 “ASHP Guidelines on the Pharmacy and Therapeutics Committee and the Formulary System”(Formulary Management -Guidelines) の“Evolution of Formularies”の項目をもとに、筆者がまとめたもの。

1940年代に、基本的な医薬品のリストが、軍隊によって作成された。これがフォーミュラリーのはじまりとされる。1950年代には、薬剤師が、特定ブランドの医薬品処方に対して、同等のジェネリック医薬品を調剤する方針を立てた。これに国の医薬品会議や医師会が反対し、この方針を規制する法制が整備された。地域の薬局がフォーミュラリーを編集したが、病院内の薬局はこれに抵抗した。1950年代後半には、薬剤師会がミニマムスタンダードを設け、そのなかで病院内薬局に対して、フォーミュラリーの実施を求めている。

(2) 1960~70年代

1960年代には、院内フォーミュラリーの概念が広まった。医師の事前同意のもとで、フォーミュラリーによりジェネリック医薬品に切り替えるという仕組みが、病院でつくられた。薬剤師会と病院会は、フォーミュラリーの法制化について共同文書を発行。これに医師会なども加わり、文書が改正された。1965年には2つの動きがあった。1つは、メディケアが償還要件として、フォーミュラリーをあげたこと。もう1つは、病院でのフォーミュラリー認定に、薬事医療委員会を設置することが要件とされたことだ。ただ当時は、フォーミュラリーは薬局の医薬品リストに過ぎなかった。

(3) 1980年代以降

1980年代までに、臨床面と経済面の価値を踏まえたフォーミュラリーが作成されるようになった。まず、病院内の治療エビデンスが集積され、続いて、救急医療の治療エビデンスもまとめられた。これらの反映により、フォーミュラリーの導入が拡大していった。また、治療エビデンスが積み上がるにつれて、医師会と薬剤師会のフォーミュラリーに対する見解も近づいていった。こうして、1994年に、医師会は、フォーミュラリーと治療の置換に関する方針を、はじめて公表するに至った。その方針は、その後数回アップデートされている。

現在、フォーミュラリーは、医療機関の必須ツールとみなされるまでなっている。単なる医薬品リストからはじまったが、医薬品処方の包括的な仕組みとして進化し、安全、有効で、費用対効果にもすぐれた医薬品の使用を促すものとして、フォーミュラリーが活用されている。

5――日本におけるフォーミュラリーの導入

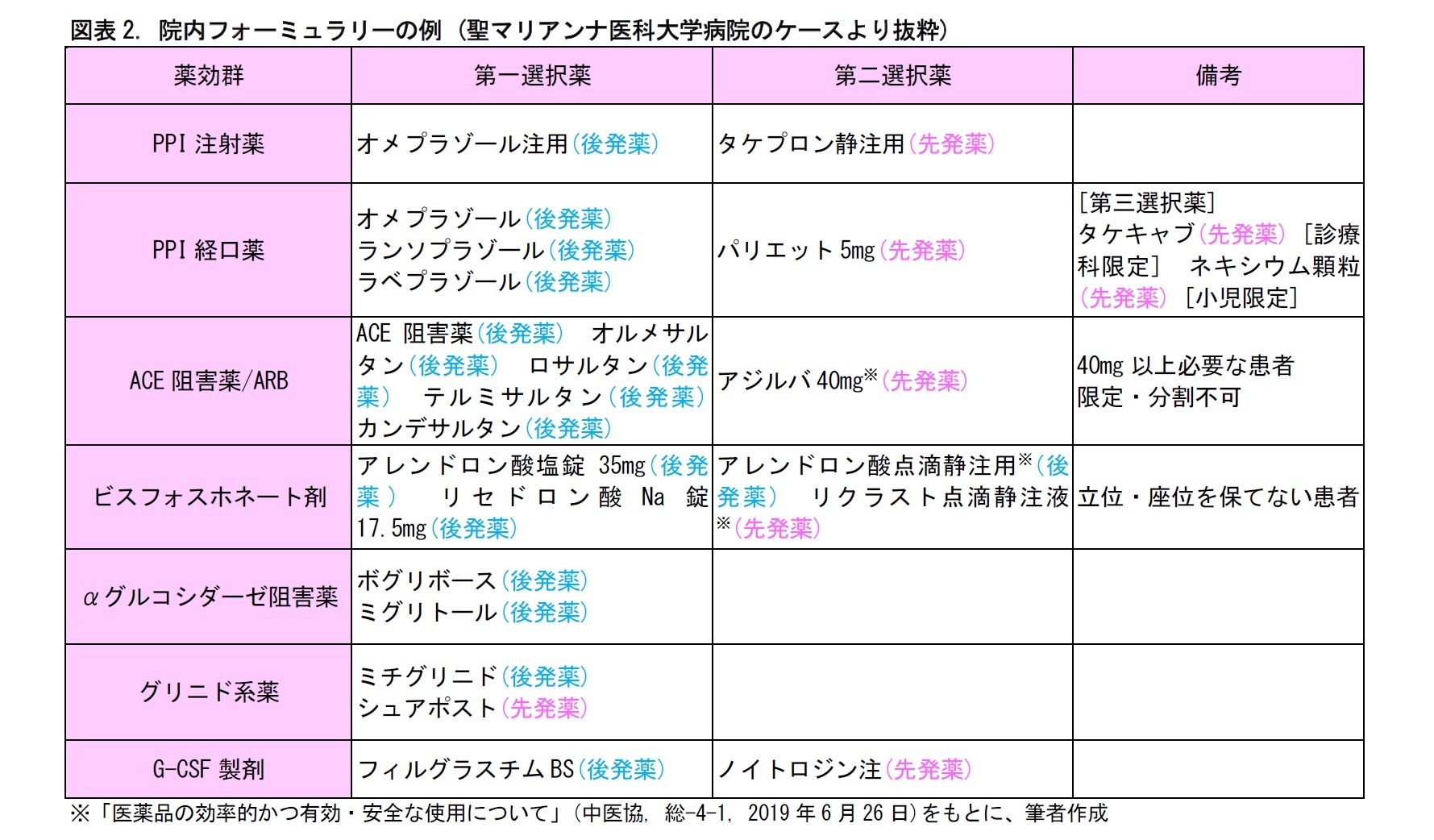

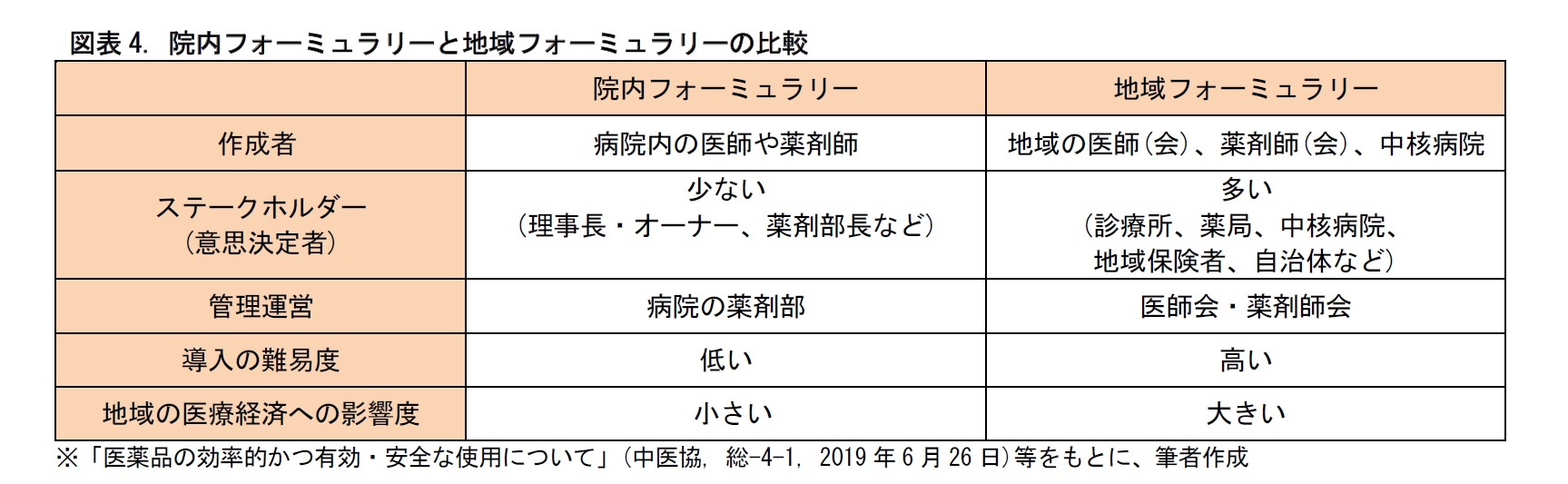

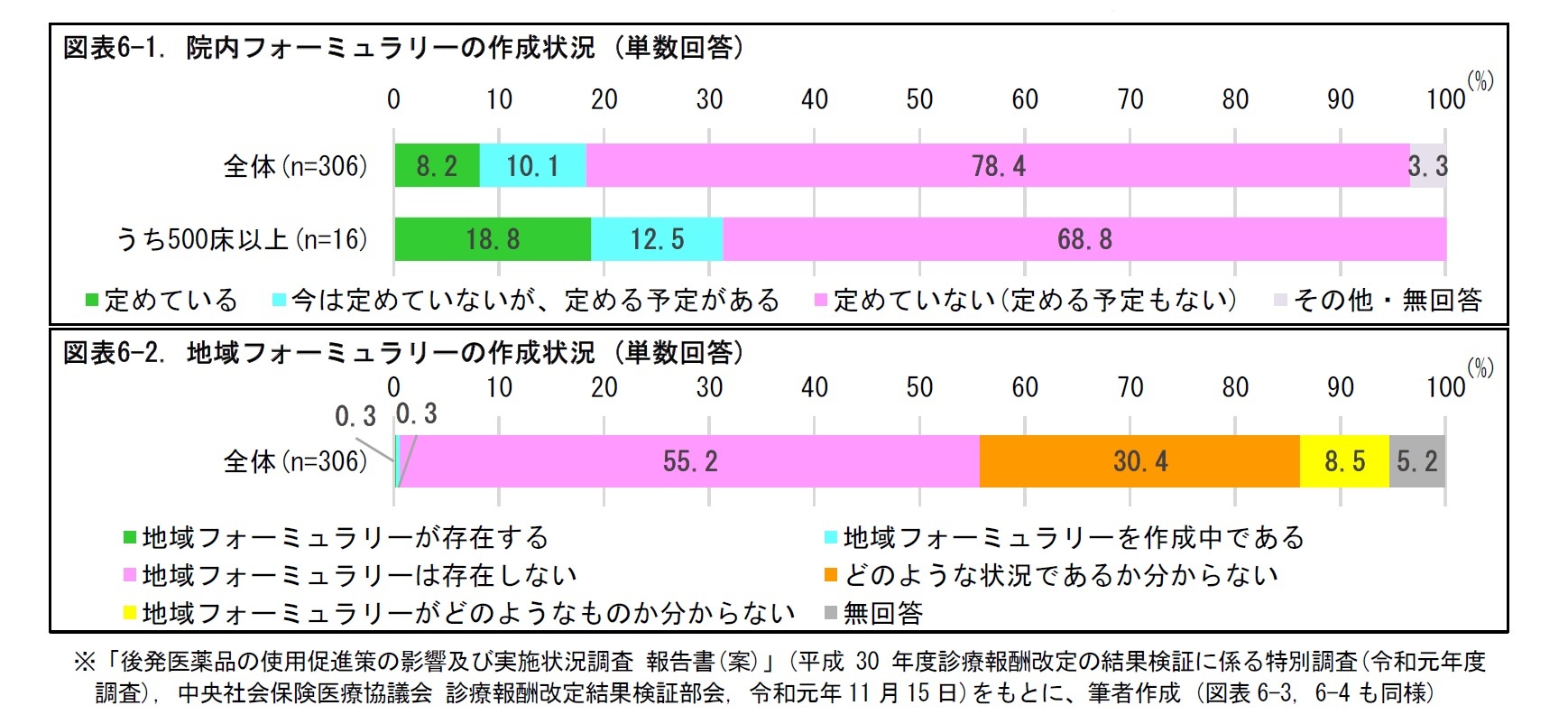

日本では、2014年に聖マリアンナ医科大学病院(川崎市)で、院内フォーミュラリーの運用が始まった。現在、昭和大学病院(品川区)、東京女子医科大学病院(新宿区)、浜松医科大学医学部付属病院(浜松市)、横浜市立大学付属病院(横浜市)など、大学病院で相次いで導入されている。

いっぽう、地域フォーミュラリーは、2018年に地域医療連携推進法人の日本海ヘルスケアネット(酒田市)が運用を開始した。新宿区では、基幹病院8施設で構成する新宿区薬剤師連携協議会が、その作成に取り組んでいる。また、協会けんぽ静岡支部も、地域内の基幹病院に向けて、その作成を働きかけている。このように、院内フォーミュラリーが先行する形で、作成、導入の動きが進みつつある。

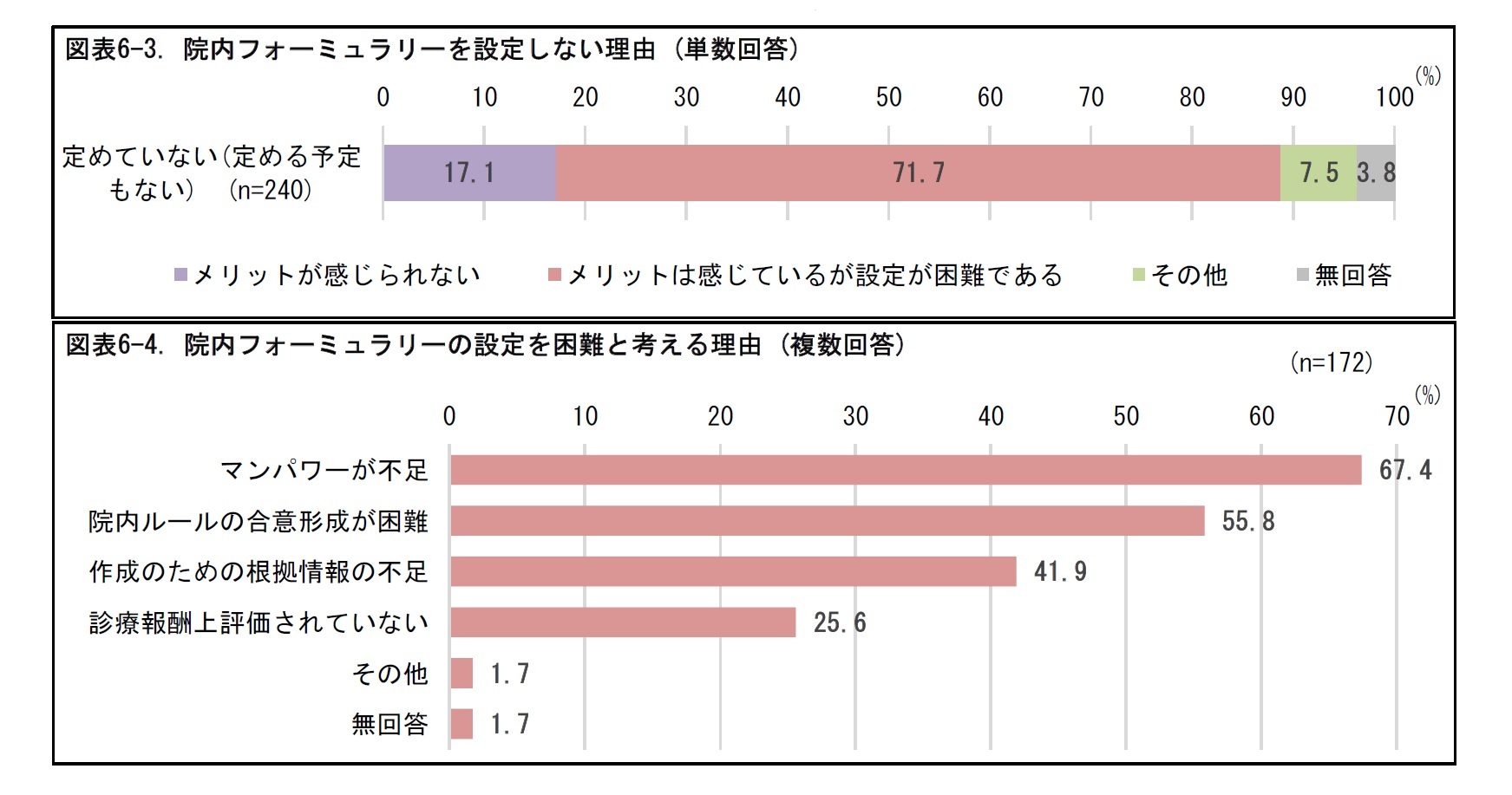

6――診療報酬への評価反映は見送り

しかし、フォーミュラリーの策定プロセスが確立していないこと、評価に見合うだけの薬剤費削減につながるとのエビデンスがないことなどから、2020年度の評価反映は見送られた。診療報酬上の評価の前に、まずは、フォーミュラリーの運用実績の積み上げが必要とみられる。

7――おわりに (私見)

また、フォーミュラリーには、単に経済性の面からだけでなく、有効性や安全性の面からも、医薬品を選択する際のメルクマールとして、医師や患者にとって役立つものとなる可能性がある。

そのために、まずは多くの病院で、フォーミュラリーの有用性を医師や薬剤師等が理解して、実際にそれを導入し、その実績を積み上げていくことが必要と考えられる。引き続き、フォーミュラリーに関する動向に注意することとしたい。

(2020年05月11日「基礎研レター」)

関連レポート

- 成功報酬型の医薬品価格設定-効いたときにだけ薬剤費を支払う仕組みの課題とは?

- 新型コロナ 急がれる医薬品開発-抗ウイルス薬やワクチンが、なかなかできないのはなぜ?

- バイオシミラーの普及-薬剤費抑制のためには、どういう取り組みが必要か?

- オーソライズド・ジェネリックの拡大-後発薬市場の活性化は進むか?

- 医薬品の費用対効果評価制度-評価結果は、どのように薬価に反映されるのか?

- 創薬の難しさ-世界で1年間に開発される医薬品の数はどれくらいか?

- 医薬品・医療機器の現状(前編)-後発薬 (ジェネリック医薬品) への切り替えは、医療費削減の切り札となるのか?

- 医薬品・医療機器の現状(後編)-患者の残薬問題解消のために、かかりつけ薬局は何をすべきか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月14日

厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 -

2025年10月14日

貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 -

2025年10月14日

中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く -

2025年10月14日

ロシアの物価状況(25年9月)-低下が続くが、足もとインフレ圧力の強まりも -

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【フォーミュラリーの活用-医薬品の選択をスムーズに行うには?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

フォーミュラリーの活用-医薬品の選択をスムーズに行うには?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!