- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 認知症介護 >

- 認知症介護の実態(4)-家族介護者が求める情報

コラム

2020年04月07日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

先日の拙稿1では、弊社が昨年7月に実施した「認知症介護家族の不安と負担感に関する調査2」の結果から、認知症の方の介護を担う家族介護者の経済的な負担の面に焦点をあて、認知症の方の介護費用は、被介護者自身が負担している場合が多いものの、全額または大半を家族介護者が負担している場合もあること、実際の負担額については、一時費用や月々の介護費用に加え、介護費用以外の諸費用としても既に数万円程度の負担がかかっており、月々の生活費から捻出したり、自身の老後資金や介護資金を取り崩して賄っていることを示した。一方で、本連載の第2回3でも指摘したとおり、日々の介護の中での家族介護者の最大の困りごとは「先の見通しが立たない」ということであった。家族介護者にとって、認知症を患う家族の介護経験は初めてのことである場合も多い上、症状や進行の度合いも人により異なることから、今後を見通せない状況は大きな不安につながっているものと考えられる。では、こうした不安を軽減・払拭するために、認知症の家族介護者は事前にどのような情報に接し知識を得ておくことが求められるのだろうか。

本稿では、引き続き弊社実施の調査から家族介護者が求める情報に焦点をあてた結果を示す。

1 「認知症介護の実態(3)-家族介護者の介護(関連)費用の負担状況」(2020/03/19)

2 調査概要は以下の通り。

調査対象:認知症(診断確定の段階を含む)の主たる家族介護者または家族介護者の配偶者である40~70代の男女個人

調査手法:インターネット調査

調査時期:2019年7月19日~23日

有効回収サンプル数:2,000s

3 「認知症介護の実態(2)-家族介護者の困りごとと負担感」(2020/03/13)

本稿では、引き続き弊社実施の調査から家族介護者が求める情報に焦点をあてた結果を示す。

1 「認知症介護の実態(3)-家族介護者の介護(関連)費用の負担状況」(2020/03/19)

2 調査概要は以下の通り。

調査対象:認知症(診断確定の段階を含む)の主たる家族介護者または家族介護者の配偶者である40~70代の男女個人

調査手法:インターネット調査

調査時期:2019年7月19日~23日

有効回収サンプル数:2,000s

3 「認知症介護の実態(2)-家族介護者の困りごとと負担感」(2020/03/13)

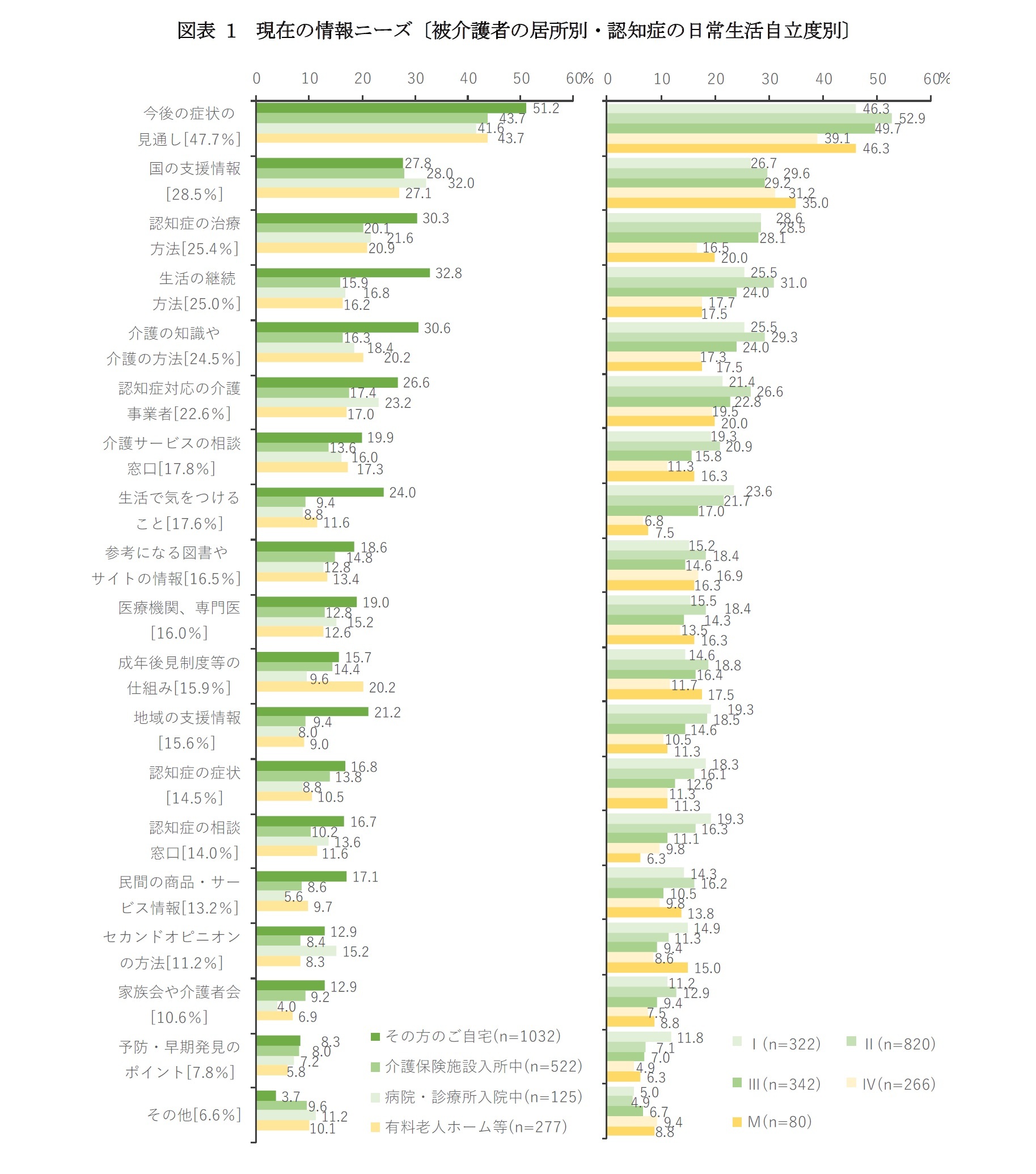

家族介護者の現在の情報ニーズ

はじめに、家族介護者が現在、どのような情報を欲しているかについてみると、全体では「今後の症状の見通し」が47.7%で最も多く、以下、「国の支援情報」(28.5%)、「認知症の治療方法(25.4%)、「生活の継続方法」(25.0%)、「介護の知識や介護の方法」(24.5%)、「認知症対応の介護事業者」(22.6%)までが2割を超えて続いている。これを被介護者の居所別にみると、その方のご自宅では「介護知識や介護の方法」および「認知症対応の介護事業者」、「生活で気をつけること」が高く、有料老人ホーム等で「成年後見制度等の仕組み」が、病院・診療所入院中で「セカンドオピニオンの方法」が、それぞれ高くなっている。また、認知症の日常生活自立度別にみると、IIで「今後の症状の見通し」が5割を超えて高く、「生活の継続方法」も3割を超えて高い。IIではこのほか「認知症の治療方法」や「介護の知識や介護の方法」も3割弱と比較的高くなっている。一方、より進行したⅣやMでは総じてI~IIIに比べ低く、新たに必要とされる情報は限られるようになっているものの、IV、Mでは「認知症に対応できる介護事業者」、Mでは「成年後見制度等の仕組み」が、それぞれ上位にあげられるなど、日常生活自立度が下がるにつれて必要とされる情報の種類も変化していく様がみてとれる。

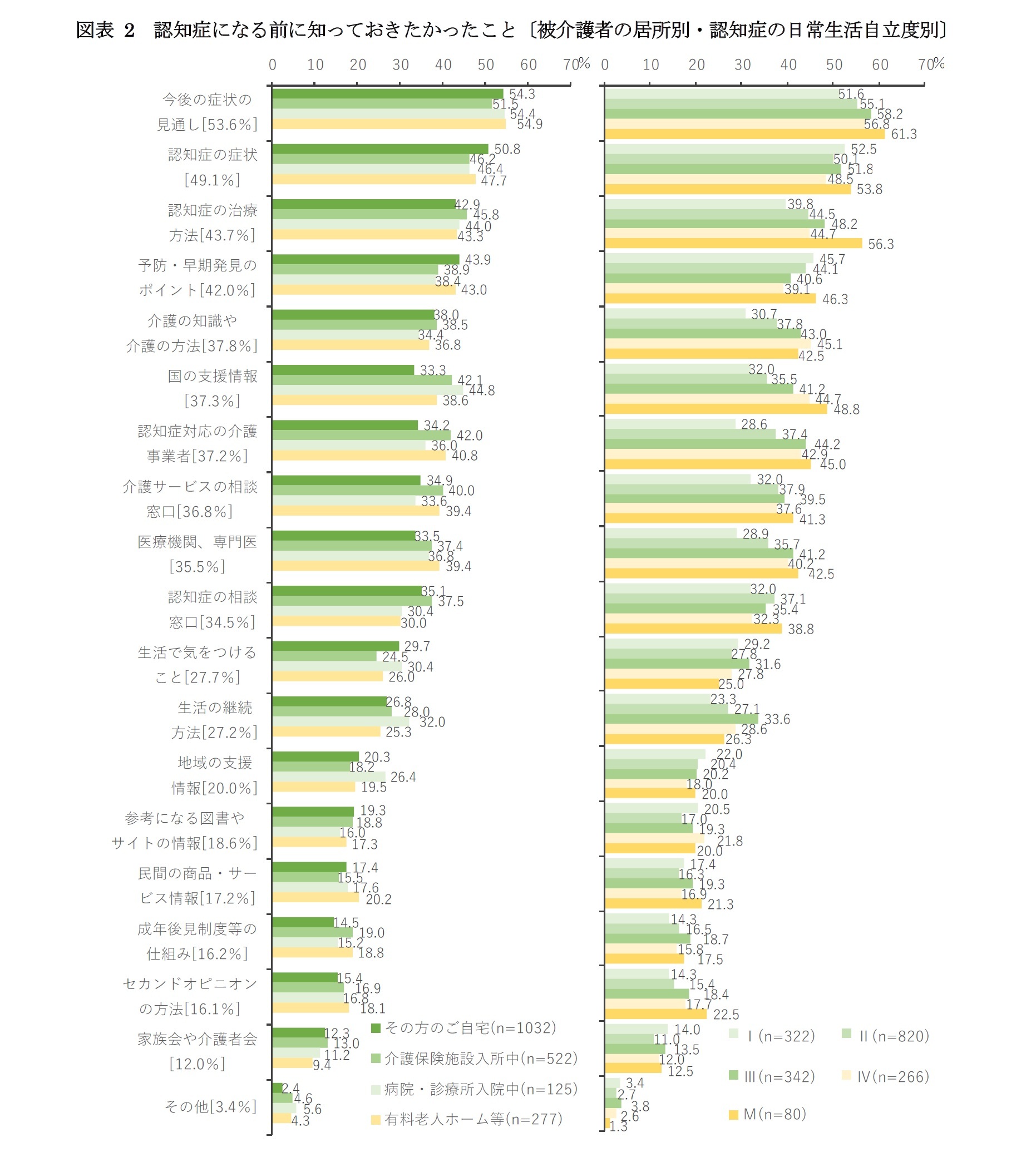

認知症になる前に知っておきたかったこと

一方、家族介護者が、被介護者が認知症になる前に知っておきたかったと考える情報についてみると、全体では「今後の症状の見通し」が53.6%で最も多く、以下、「認知症の症状」(49.1%)、「認知症の治療方法」(43.7%)、「予防・早期発見のポイント」(42.0%)までが4割を超えて続いている。被介護者の居所別では、介護保険施設入所中、病院・診療所入院中で「国の支援情報」や「認知症対応の介護事業者」が高く、有料老人ホーム等で「介護サービスの相談窓口」「民間の商品・サービスの情報」が高い。また、認知症の日常生活自立度別では、日常生活自立度が下がるほど「国の支援情報」が高くなっているほか、Ⅲで「医療機関、専門医」が4割を、「生活の継続方法」が3割を、それぞれ超えて高くなっている。

一方、先にみた現在の情報ニーズとの比較では、項目によらず概ね認知症になる前に知っておきたかった方が高くなっており、特に「認知症の症状」、「予防・早期発見のポイント」では両者の差が30ポイント以上と大きい。このほか「認知症の相談窓口」、「医療機関、専門医」、「介護サービスの相談窓口」、「認知症の治療方法」でも20ポイント前後の差となっている。両者の差について認知症の日常生活自立度別にみると、認知症になる前に知っておきたかったと考える情報で上位にあがる項目を中心に日常生活自立度が下がるほど差が拡がる傾向がみられている。

こうした結果は、事前に知っておくことで予防や早期発見、症状の進行を遅らせるなどの効果や適切なアドバイスが得られる相談先の確保が期待できたと考えられていることを示しているものと思われる。

一方、先にみた現在の情報ニーズとの比較では、項目によらず概ね認知症になる前に知っておきたかった方が高くなっており、特に「認知症の症状」、「予防・早期発見のポイント」では両者の差が30ポイント以上と大きい。このほか「認知症の相談窓口」、「医療機関、専門医」、「介護サービスの相談窓口」、「認知症の治療方法」でも20ポイント前後の差となっている。両者の差について認知症の日常生活自立度別にみると、認知症になる前に知っておきたかったと考える情報で上位にあがる項目を中心に日常生活自立度が下がるほど差が拡がる傾向がみられている。

こうした結果は、事前に知っておくことで予防や早期発見、症状の進行を遅らせるなどの効果や適切なアドバイスが得られる相談先の確保が期待できたと考えられていることを示しているものと思われる。

このように、認知症の家族介護者では、被介護者の認知症の度合いによらず今後の見通しに関する情報を強く求めている一方で、認知症の進行度合いにより情報ニーズも変化していく。また、これらの情報のなかには、認知症の症状や予防・早期発見のポイントなど、介護を行う中でも必要とされるに留まらず、家族が認知症に罹患する前に知っておくことで家族介護者自身の不安の軽減・払拭や、より具体的な対処につながることが期待されるものもある。我々が日々の生活の中で記憶に留めることができるのは、社会の中で流通する数多の情報の中でもその時々において興味・関心のあるものに限られよう。しかし、将来的に認知症になったり、家族の認知症という課題に直面する可能性は誰にでも起こりうることでもある。いざという時の戸惑いや困りごとを減らしていくためには、認知症のリスクを直視することを厭わず、日常生活の中で関連する情報に接するよう心がけることが肝要ではないだろうか。

(2020年04月07日「研究員の眼」)

井上 智紀

井上 智紀のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2024/03/07 | 4つの志向で読み解く消費行動-若者は「所有より利用」志向、女性やシニアは「慎重消費」志向 | 井上 智紀 | 基礎研マンスリー |

| 2024/01/19 | 4つの志向で読み解く消費行動(1)-若者は「所有より利用」志向、女性やシニアは「慎重消費」志向 | 井上 智紀 | 基礎研レポート |

| 2023/04/27 | 投資経験の拡がりと今後の意向-経験者は増えるものの課題はリテラシーの向上 | 井上 智紀 | 基礎研レポート |

| 2023/04/27 | 「第12回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」 調査結果概要 | 井上 智紀 | その他レポート |

新着記事

-

2025年10月14日

厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 -

2025年10月14日

貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 -

2025年10月14日

中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く -

2025年10月14日

ロシアの物価状況(25年9月)-低下が続くが、足もとインフレ圧力の強まりも -

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【認知症介護の実態(4)-家族介護者が求める情報】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

認知症介護の実態(4)-家族介護者が求める情報のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!