- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融政策 >

- 金融緩和政策の社債スプレッドに対する影響

2020年04月03日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――社債スプレッドと金融政策

社債スプレッドとは、同年限の社債利回りと国債利回りとの差である。社債スプレッドには、国債のリスクを基準としたときの、社債のリスクに対する市場の評価が表れている。

ゼロ金利政策(1999年3月~2000年8月)下において、社債スプレッドは縮小していた。植木(1999)では、このときの縮小要因を、金融緩和により資金繰り倒産が発生する確率が減少することで、債務不履行の生じるリスク(以下、信用リスク)が低下したためだとした。

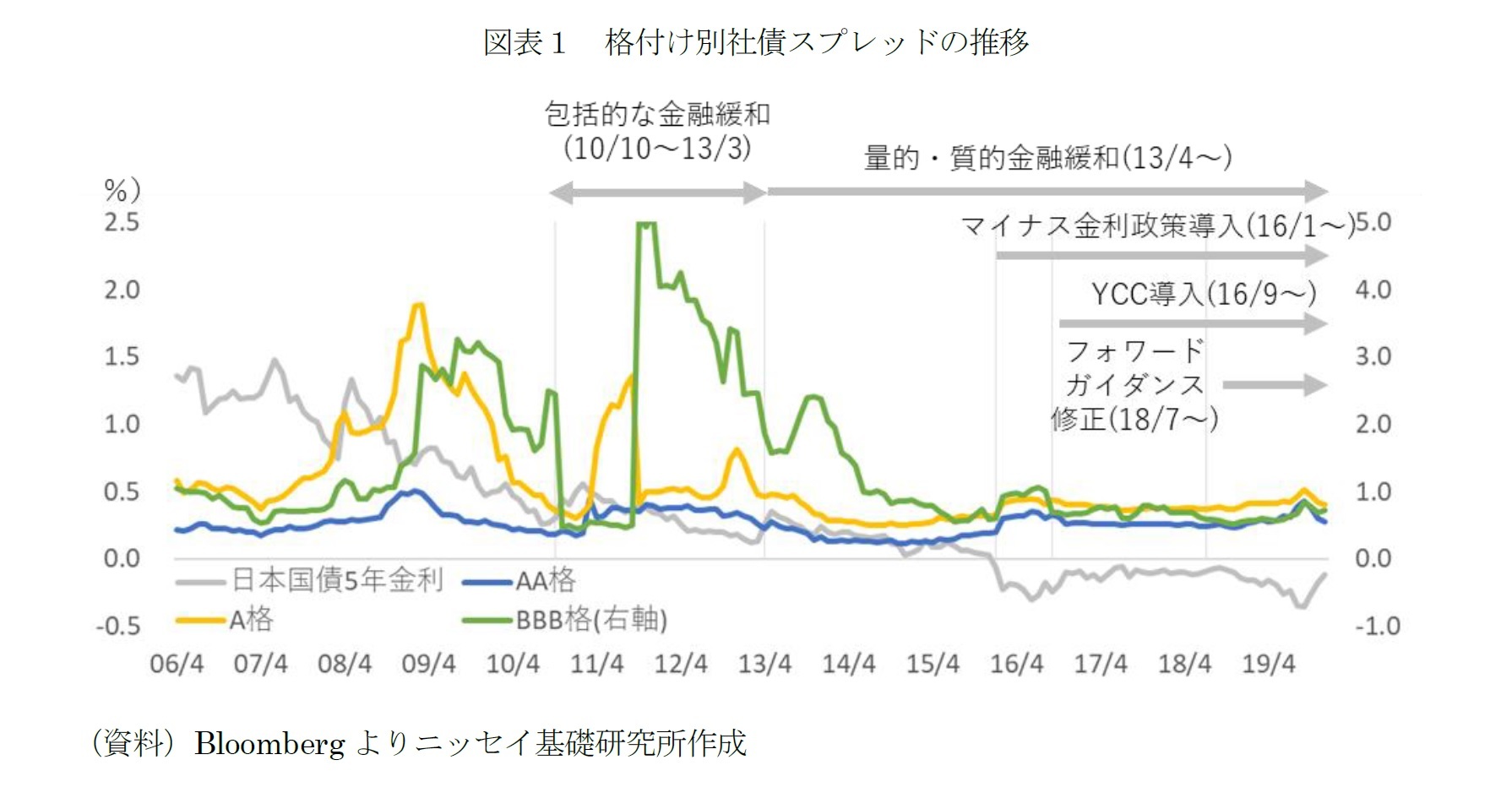

2008年9月のリーマンショック以降は、さらに様々な金融緩和政策が導入されてきた。2010年10月~2013年3月には、「包括的な金融緩和」、2013年4月以降は「量的・質的金融緩和政策」、2016年1月以降は「マイナス金利政策導入」、2016年9月以降は「イールドカーブ・コントロール(以下、YCC)導入」、2018年7月以降は「フォワードガイダンス修正」がそれぞれ導入された。前例を踏まえると、金融緩和政策が、社債スプレッドの縮小をもたらしたのではないかと予想される。そこで、本稿では、これらの金融緩和政策が社債スプレッドにどのような影響を与えたのかについて、信用リスク以外のリスク要因も含めて評価する。

ゼロ金利政策(1999年3月~2000年8月)下において、社債スプレッドは縮小していた。植木(1999)では、このときの縮小要因を、金融緩和により資金繰り倒産が発生する確率が減少することで、債務不履行の生じるリスク(以下、信用リスク)が低下したためだとした。

2008年9月のリーマンショック以降は、さらに様々な金融緩和政策が導入されてきた。2010年10月~2013年3月には、「包括的な金融緩和」、2013年4月以降は「量的・質的金融緩和政策」、2016年1月以降は「マイナス金利政策導入」、2016年9月以降は「イールドカーブ・コントロール(以下、YCC)導入」、2018年7月以降は「フォワードガイダンス修正」がそれぞれ導入された。前例を踏まえると、金融緩和政策が、社債スプレッドの縮小をもたらしたのではないかと予想される。そこで、本稿では、これらの金融緩和政策が社債スプレッドにどのような影響を与えたのかについて、信用リスク以外のリスク要因も含めて評価する。

2――社債スプレッドに対する金融政策の影響評価

社債スプレッドは、リーマンショック以降において、拡大と縮小を繰り返してきた。図表1では、格付投資情報センター(R&I)の格付けに基づく社債インデックスAA、A、BBB格の5年社債利回り(Bloomberg)から日本国債5年利回りを引いた社債スプレッドの推移を示している。2010年以降のそれぞれの金融政策導入後の推移を確認すると、社債スプレッドが各金融政策の影響を受けていたことが推察される。「包括的な金融緩和」開始直後はBBB格が大きく縮小し、2011年3月の東日本大震災などの影響を受けていずれの格付けも一旦は拡大しつつも、「マイナス金利政策導入」前までは縮小傾向が続いていた。「マイナス金利政策導入」以降は、日本国債利回りの変動の影響を受け、「マイナス金利政策導入」「YCC導入」直後に日本国債利回りはそれぞれ下落、上昇し、社債利回りの変化が微小だったため、社債スプレッドはいずれの格付けでも拡大、縮小した。

1 安全資産利回りは日本においては無担保コールレート翌日物が多く用いられる

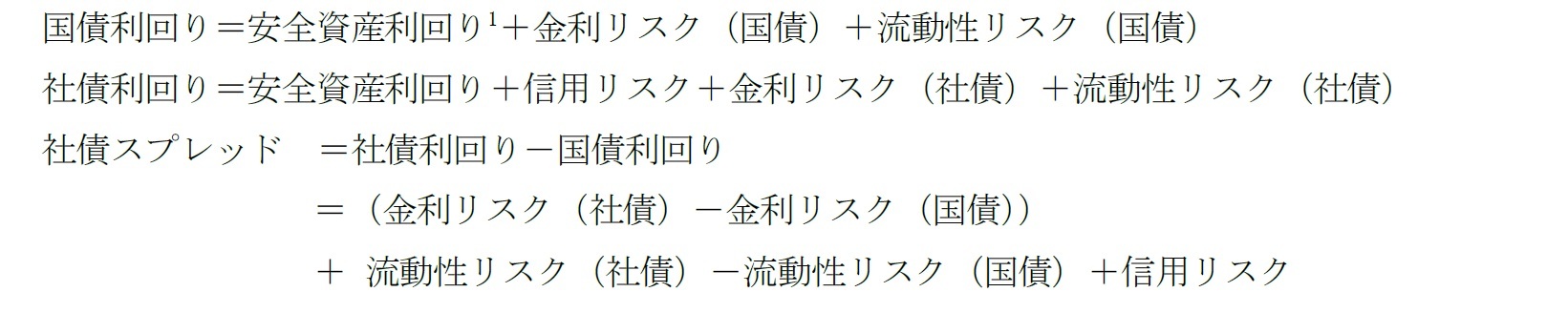

第1項は、金利リスクの代替変数として、将来の金利の変動予想に関する情報を含む長短金利差を用いた。係数の符号が正であれば、将来の金利変動幅が小さくなると予想される時期に社債スプレッドは縮小していたことを示し、負の場合は、社債スプレッドが縮小していたことを示す。他にも、金利リスクを代替する変数として長期利回りも考えられるが、その他の変数4との相関が高かったため除外した。

社債の流動性リスクの代替変数として、第2項と第3項に、普通社債の新規発行額(以下、社債発行額)と日銀当座預金残高(以下、日銀当座預金)を用いた。まず、第2項は、債券市場の需給バランスを測ることを目的とし、社債の需要が変わらないとした場合、社債の新規発行額が増加すると社債利回りは上昇すると考えられるため、符号は正になると予想される。

第3項は、日銀当座預金の増加が、社債需要の増加にどう影響していたかを測る目的として用いた。日銀当座預金の増加を金融市場への資金供給の増加要因とみなし、リスク性資産に投資資金が流れて、その選択肢のひとつとして社債が選択される場合を考える。この場合、社債の需要が増加することにより、社債の供給が一定であれば社債利回りは低下し、社債スプレッドは縮小し、符号は負になると考えられる。逆に、日銀当座預金の増加により、投資家の短期的な資金需要が高まり、社債が売却される可能性もある。その場合、社債スプレッドは拡大し、符号は正になると考えられる。

第4項は、国債の流動性リスクの代替変数として、日銀国債保有割合(以下、日銀保有割合)変動を用いた。分析対象期間は、異次元金融緩和による日銀の国債買入れが大量に行われた期間を含んでいるため、日銀保有割合は上昇を続け、2019年9月末時点で46.8%(財務省)に達している。国債の流動性低下により国債利回りが上昇した場合、社債スプレッドは縮小すると考えられるため、符号は負になることが予想される。

社債の流動性リスクの代替変数として、第2項と第3項に、普通社債の新規発行額(以下、社債発行額)と日銀当座預金残高(以下、日銀当座預金)を用いた。まず、第2項は、債券市場の需給バランスを測ることを目的とし、社債の需要が変わらないとした場合、社債の新規発行額が増加すると社債利回りは上昇すると考えられるため、符号は正になると予想される。

第3項は、日銀当座預金の増加が、社債需要の増加にどう影響していたかを測る目的として用いた。日銀当座預金の増加を金融市場への資金供給の増加要因とみなし、リスク性資産に投資資金が流れて、その選択肢のひとつとして社債が選択される場合を考える。この場合、社債の需要が増加することにより、社債の供給が一定であれば社債利回りは低下し、社債スプレッドは縮小し、符号は負になると考えられる。逆に、日銀当座預金の増加により、投資家の短期的な資金需要が高まり、社債が売却される可能性もある。その場合、社債スプレッドは拡大し、符号は正になると考えられる。

第4項は、国債の流動性リスクの代替変数として、日銀国債保有割合(以下、日銀保有割合)変動を用いた。分析対象期間は、異次元金融緩和による日銀の国債買入れが大量に行われた期間を含んでいるため、日銀保有割合は上昇を続け、2019年9月末時点で46.8%(財務省)に達している。国債の流動性低下により国債利回りが上昇した場合、社債スプレッドは縮小すると考えられるため、符号は負になることが予想される。

第5項は、信用リスクの代替変数として、株式指数(TOPIX)との連動性を示す。株価指数の下落を日本の主要企業の業績が悪化したからと捉えれば、信用リスクが拡大し、社債スプレッドは拡大すると考えられることから、符号は負となることが予想される。なお、このTOPIX変動については、株式市場の投資家心理やマクロ経済予想なども織り込んでおり、必ずしも信用リスクだけを表すわけではないことに留意が必要である。

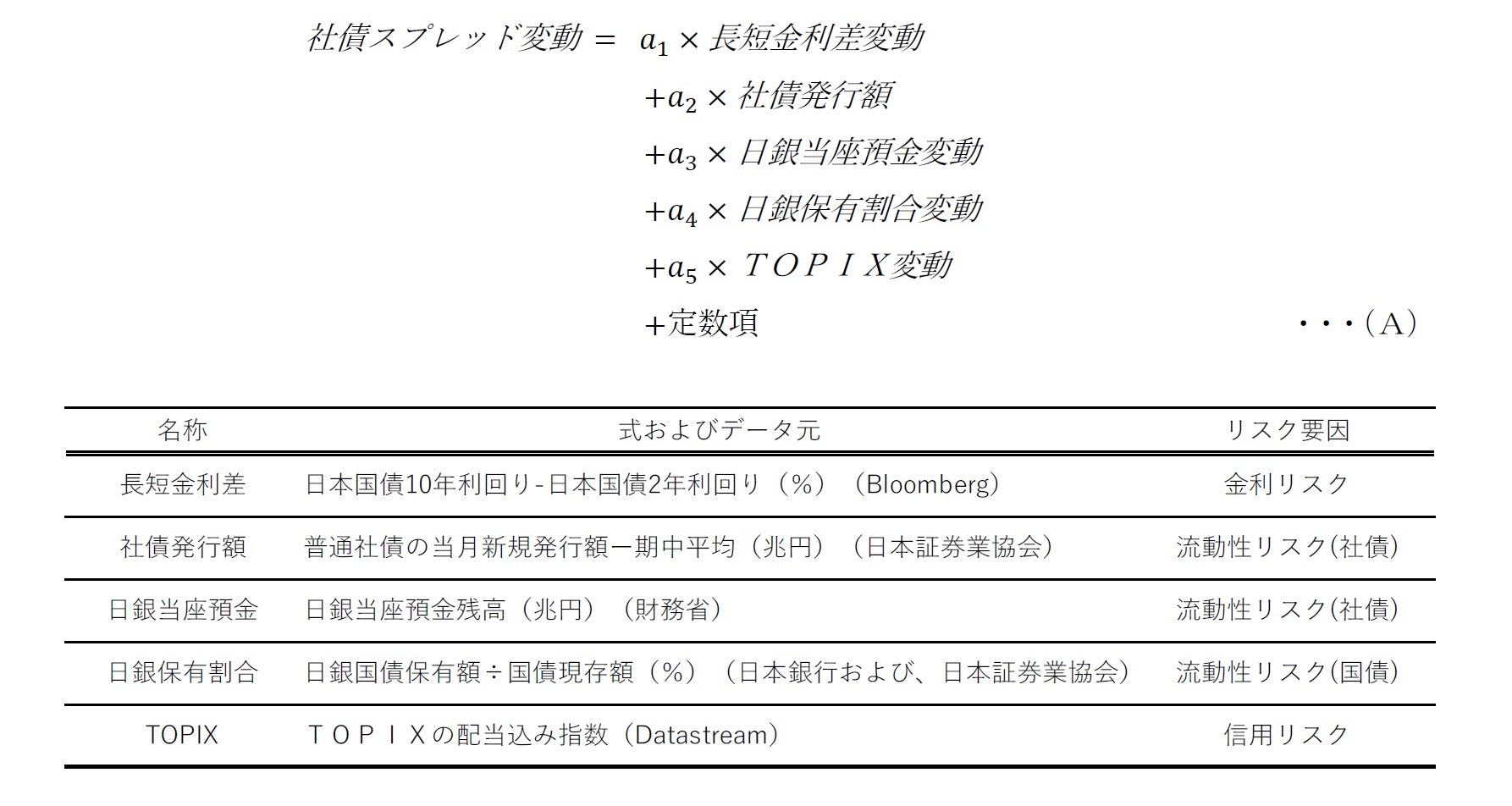

図表2は、格付け別社債スプレッドの変動を式(A)で表した場合の推計係数を示したものである。第1項において、長短金利差が1%拡大すると、AA格スプレッドは0.12%拡大するのに対し、BBB格は0.88%縮小することを意味している。第2項においては、すべての格付けで有意ではなかった。第3項においては、A格、BBB格で有意ではないものの、すべての格付けで正であった。この分析結果から、日銀当座預金の増加は、社債需要の低下に繋がっていたと推測される。第4項は、すべての格付けにおいて、有意ではなかった。第5項は、AA格とA格で有意であったが、BBB格は有意ではなかった。符号は想定通り、すべての格付けで負であった。

2 その他の説明変数として、長期利回り、為替(ドル円)、米国利回り、金利ヒストリカルボラティリティ、TOPIXヒストリカルボラティリティなども検討したが、その他の変数との相関が高いため除外した

3 東日本大震災および東京電力の影響が強い時期(A格では2011年3月から2011年10月まで、BBB格では2011年3月から2012年10月まで)は、分析から除外した

4 長期金利の水準は日銀保有割合変動と、また、長期利回りの変動は長短金利差変動およびTOPIX変動との相関が高かった

図表2は、格付け別社債スプレッドの変動を式(A)で表した場合の推計係数を示したものである。第1項において、長短金利差が1%拡大すると、AA格スプレッドは0.12%拡大するのに対し、BBB格は0.88%縮小することを意味している。第2項においては、すべての格付けで有意ではなかった。第3項においては、A格、BBB格で有意ではないものの、すべての格付けで正であった。この分析結果から、日銀当座預金の増加は、社債需要の低下に繋がっていたと推測される。第4項は、すべての格付けにおいて、有意ではなかった。第5項は、AA格とA格で有意であったが、BBB格は有意ではなかった。符号は想定通り、すべての格付けで負であった。

2 その他の説明変数として、長期利回り、為替(ドル円)、米国利回り、金利ヒストリカルボラティリティ、TOPIXヒストリカルボラティリティなども検討したが、その他の変数との相関が高いため除外した

3 東日本大震災および東京電力の影響が強い時期(A格では2011年3月から2011年10月まで、BBB格では2011年3月から2012年10月まで)は、分析から除外した

4 長期金利の水準は日銀保有割合変動と、また、長期利回りの変動は長短金利差変動およびTOPIX変動との相関が高かった

3|金融政策を考慮した重回帰モデル

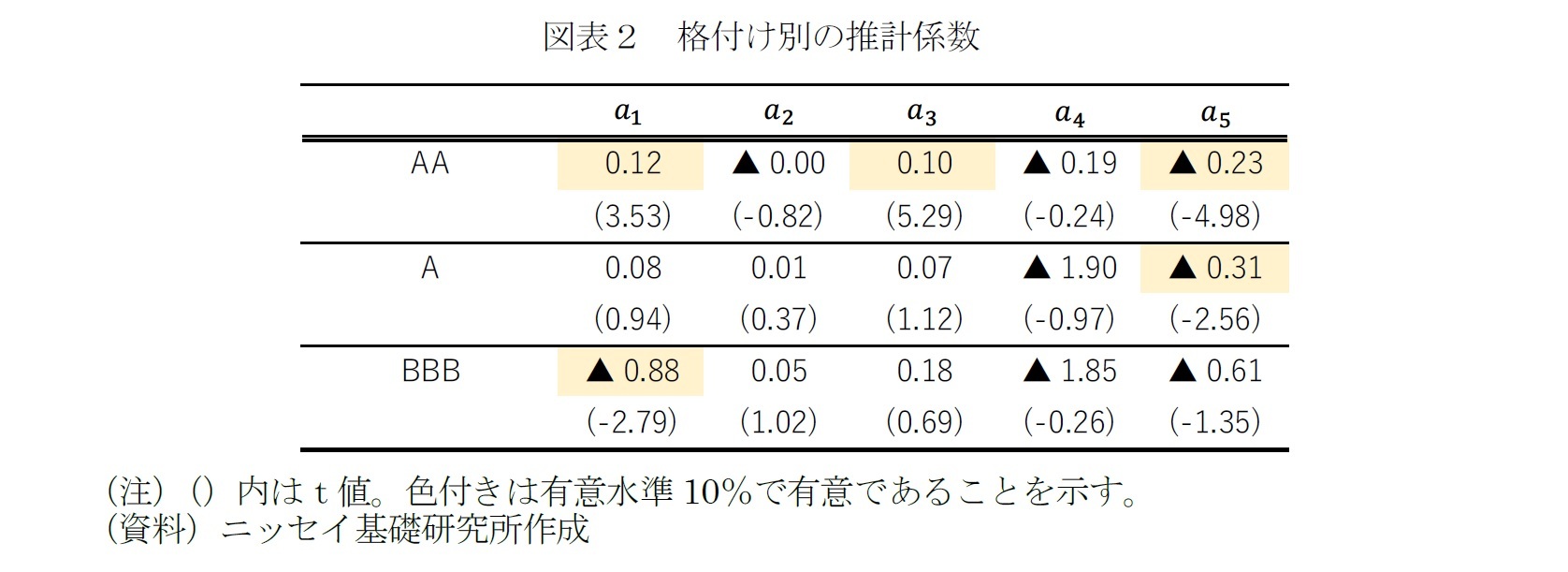

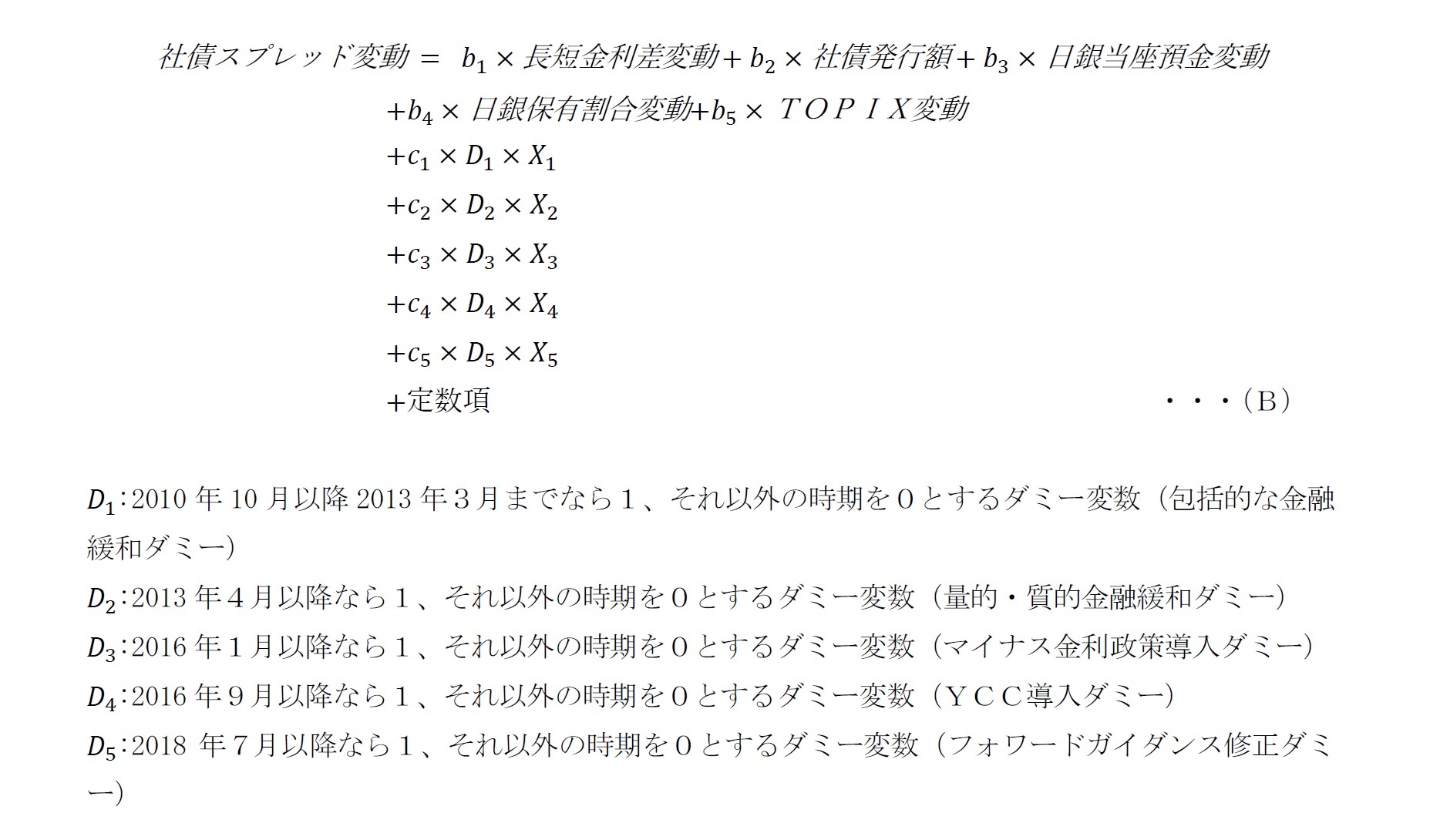

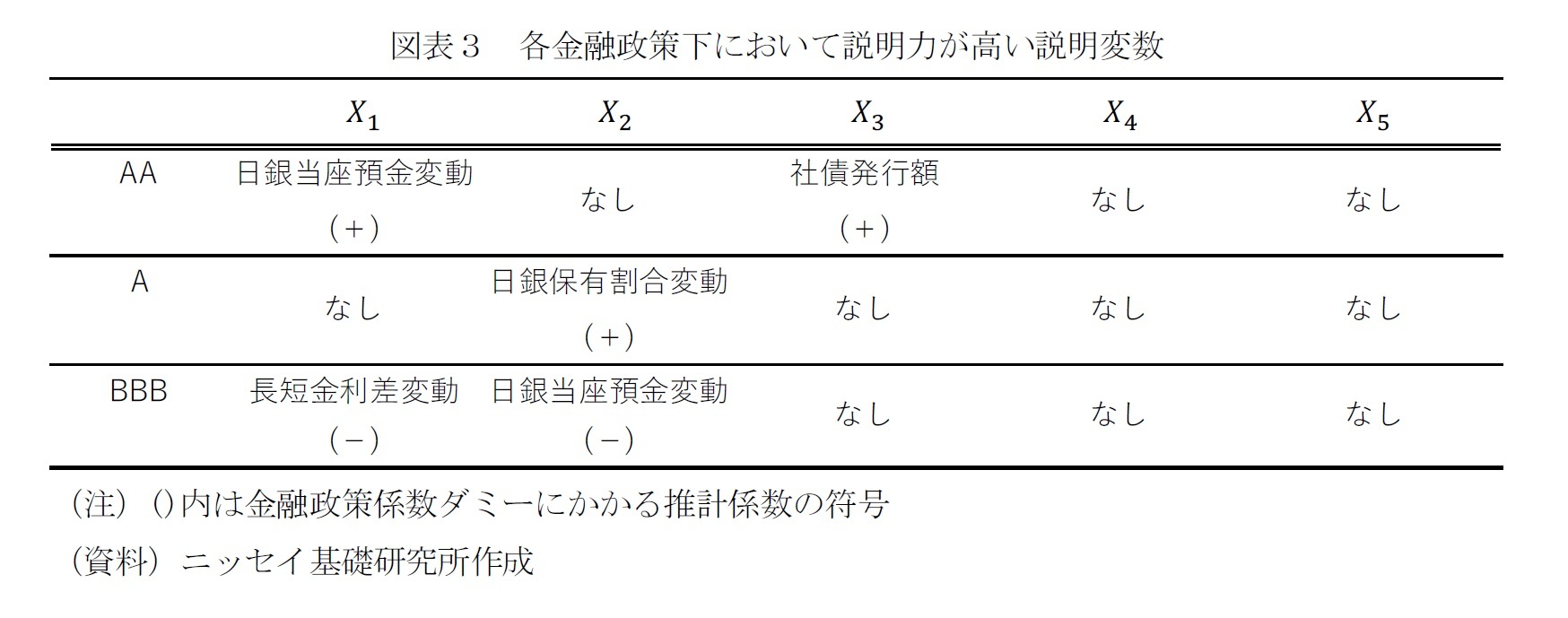

次に、金融政策導入時期それぞれにおいて、社債スプレッドとの連動性が高い変数を加える。分析する金融政策は、2009年以降に行われた、2010年10月「包括的な金融緩和」、2013年4月「量的・質的金融緩和政策」、2016年1月「マイナス金利政策導入」、2016年9月「YCC導入」、2018年7月「フォワードガイダンス修正」である。政策別に連動する変数を選定するにあたり、まず、政策実施時期を1、それ以外の時期をゼロとする係数ダミーを、各金融政策別に用意した。そして、式(A)の5変数から1変数ずつ係数ダミーにかけた項を式(A)に加え、モデル全体で説明力が高くなり、追加した係数ダミーの係数が有意水準10%以下で有意となる変数を採用した。「包括的な金融緩和」から実施時期が早い順に係数ダミーを加えていき、説明力が高くなる場合は採用し、説明力が高くならない場合は非採用とした。任意の変数Xを用いて、金融政策係数ダミーを導入した式を以下に記す。

次に、金融政策導入時期それぞれにおいて、社債スプレッドとの連動性が高い変数を加える。分析する金融政策は、2009年以降に行われた、2010年10月「包括的な金融緩和」、2013年4月「量的・質的金融緩和政策」、2016年1月「マイナス金利政策導入」、2016年9月「YCC導入」、2018年7月「フォワードガイダンス修正」である。政策別に連動する変数を選定するにあたり、まず、政策実施時期を1、それ以外の時期をゼロとする係数ダミーを、各金融政策別に用意した。そして、式(A)の5変数から1変数ずつ係数ダミーにかけた項を式(A)に加え、モデル全体で説明力が高くなり、追加した係数ダミーの係数が有意水準10%以下で有意となる変数を採用した。「包括的な金融緩和」から実施時期が早い順に係数ダミーを加えていき、説明力が高くなる場合は採用し、説明力が高くならない場合は非採用とした。任意の変数Xを用いて、金融政策係数ダミーを導入した式を以下に記す。

(2020年04月03日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

水野 友理那

水野 友理那のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2021/03/05 | 米国株式インデックス投資、どれを選べば良いのか-S&P500 vs ダウ平均 vs ナスダック100 | 水野 友理那 | 基礎研レポート |

| 2020/12/11 | 積立投資に為替ヘッジは必要か-米国株式への長期投資は為替ヘッジが無い方が良い | 水野 友理那 | 基礎研レポート |

| 2020/11/19 | 金利予測に基づく債券インデックスのリターン | 水野 友理那 | 基礎研レポート |

| 2020/10/05 | 投資信託の購入経験がある人と他の特徴との関連 | 水野 友理那 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【金融緩和政策の社債スプレッドに対する影響】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

金融緩和政策の社債スプレッドに対する影響のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!