- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 年金資産運用 >

- 相場急落時のリスク特性を検討する

2020年01月08日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

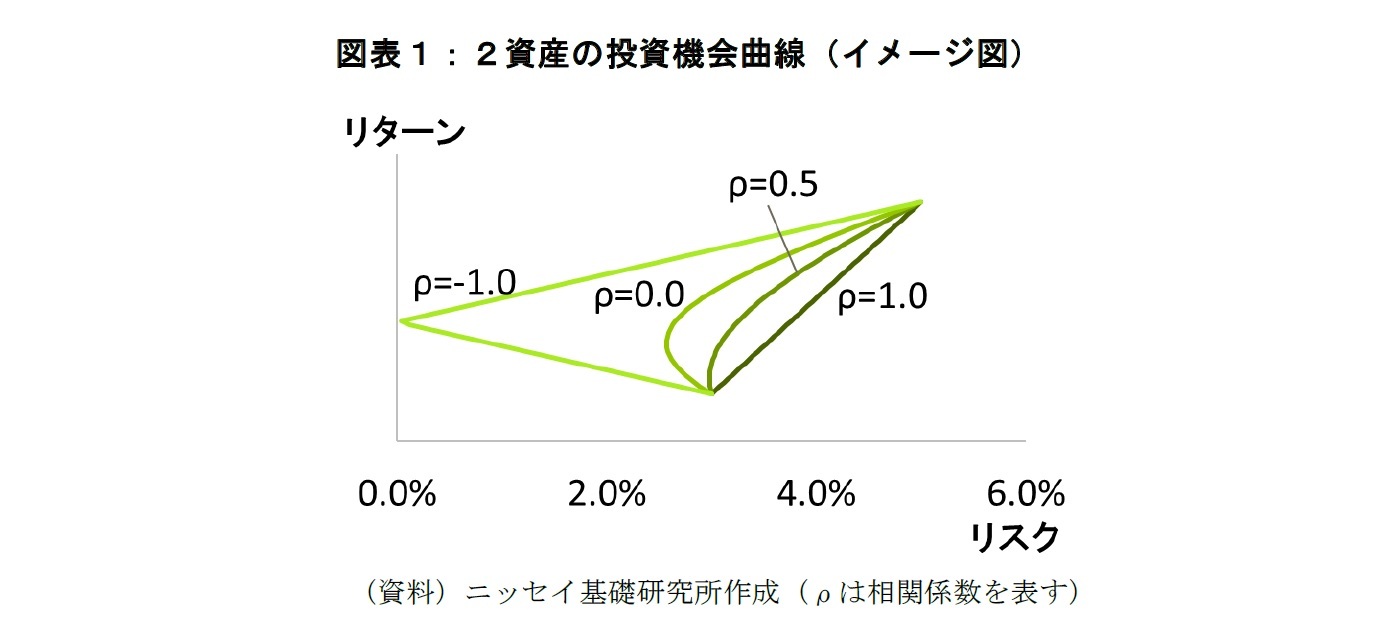

年金運用においては、基本資産配分を策定する方法として、平均分散法が良く利用されている。平均分散法は、リスクの抑制とリターンの獲得のバランスから、投資家にとって最適な資産配分を特定する方法のひとつだ。平均分散法で考慮するリスクは、リターンのブレ(標準偏差)である。運用期間が長期に及ぶ年金基金では、ポートフォリオ全体のリスクを推定する際、多くの場合、各資産のリスク、相関係数の過去の長期データを用いている。

なお、年金基金における基本資産配分の策定では、過度な利回りの下振れを抑制することも重要だ。実際の運用収益が予定利率を大きく下回った場合、母体企業は追加負担をしなければならない。母体企業の財務状況に悪影響を及ぼしかねないため、負担額に耐えられる範囲(許容リスク)に応じて、基本資産配分を策定する必要がある。しかし、平均分散法だけでは、基本資産配分の下振れリスクをどの程度抑制できるのかについては勘案できない。そのため、下振れリスクは、追加的に把握する必要がある。

下振れリスクを定量化する手法の1つに、「リターンが何%以下になる確率」を表す方法がある。平均分散法におけるリターンの平均と標準偏差を用いて、正規分布に従うことを前提に、下振れリスクを計算することも可能だ。しかし、実際の下振れリスクは、正規分布を想定して算出した下振れリスクより高くなる可能性がある。

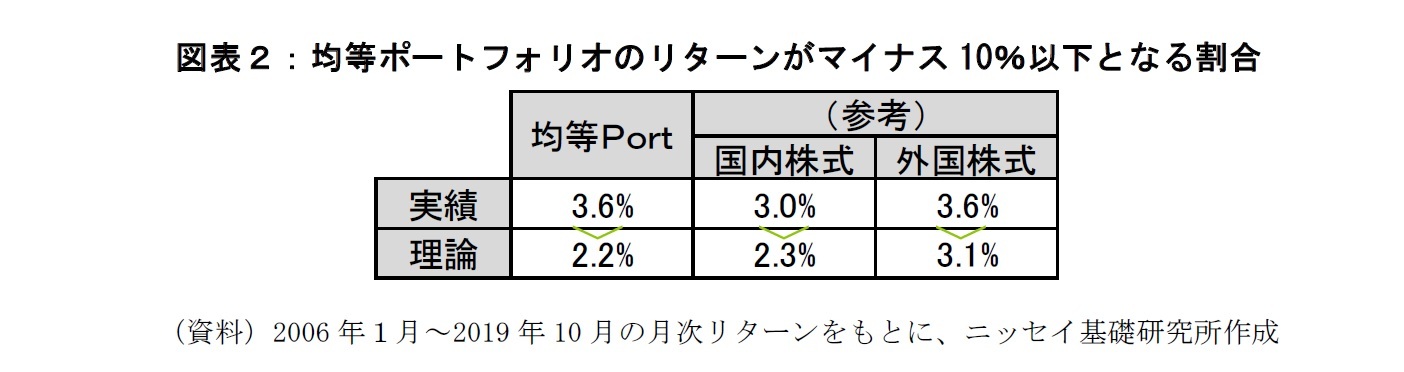

実際のデータを用いて、「リターンがマイナス10%以下となる割合」を計算してみた。評価対象は、国内株式と外国株式を50%ずつ均等に組み入れたポートフォリオ(以下、均等ポートフォリオ)、国内株式100%、外国株式100%である。マイナス10%以下の割合について、実績値と、同期間におけるリターンの平均・標準偏差を用いた正規分布を想定した理論値とで比較したところ、いずれも、実績値の方が高かった(図表2)。実際のリターンは、正規分布ではなく、マイナスの分布が厚いことが示されている。

なお、年金基金における基本資産配分の策定では、過度な利回りの下振れを抑制することも重要だ。実際の運用収益が予定利率を大きく下回った場合、母体企業は追加負担をしなければならない。母体企業の財務状況に悪影響を及ぼしかねないため、負担額に耐えられる範囲(許容リスク)に応じて、基本資産配分を策定する必要がある。しかし、平均分散法だけでは、基本資産配分の下振れリスクをどの程度抑制できるのかについては勘案できない。そのため、下振れリスクは、追加的に把握する必要がある。

下振れリスクを定量化する手法の1つに、「リターンが何%以下になる確率」を表す方法がある。平均分散法におけるリターンの平均と標準偏差を用いて、正規分布に従うことを前提に、下振れリスクを計算することも可能だ。しかし、実際の下振れリスクは、正規分布を想定して算出した下振れリスクより高くなる可能性がある。

実際のデータを用いて、「リターンがマイナス10%以下となる割合」を計算してみた。評価対象は、国内株式と外国株式を50%ずつ均等に組み入れたポートフォリオ(以下、均等ポートフォリオ)、国内株式100%、外国株式100%である。マイナス10%以下の割合について、実績値と、同期間におけるリターンの平均・標準偏差を用いた正規分布を想定した理論値とで比較したところ、いずれも、実績値の方が高かった(図表2)。実際のリターンは、正規分布ではなく、マイナスの分布が厚いことが示されている。

さらに分析すると、リターンがマイナス10%以下の月では、均等ポートフォリオで想定される分散投資効果は効いていなかった。理論上、均等ポートフォリオのリターンがマイナス10%以下となる割合は、国内株式、外国株式どちらよりも低くなるような、分散投資効果が効くはずである。しかし、実績では、均等ポートフォリオの当該値は、外国株式と同程度、国内株式より高かった。

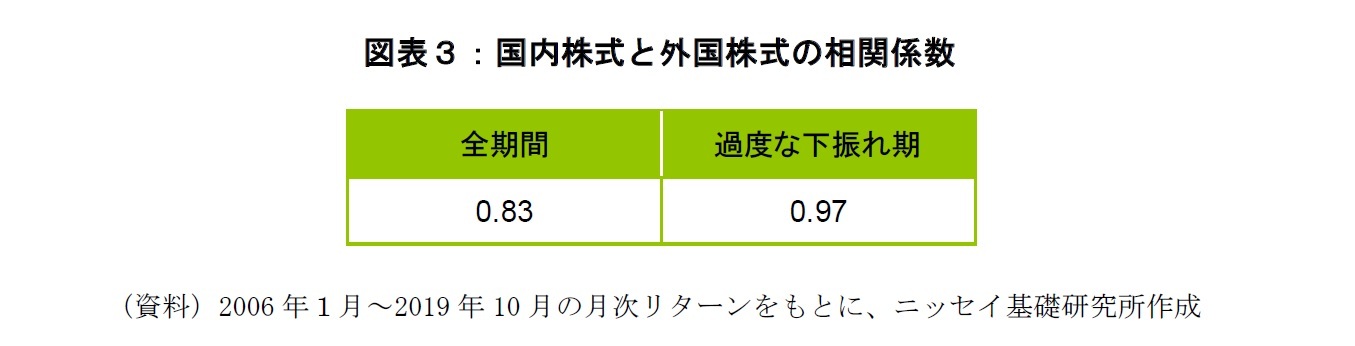

分散投資効果が効かなかったのは、一時的に、国内株式と外国株式の相関係数が高く変化したからだ。両資産の相関係数は、2006年1月以降の全期間においては0.83であったのに対し、均等ポートフォリオのリターンがマイナス10%以下の月のみで計測した場合は0.97だった(図表3)。平均分散法では、リスク特性をリターンの標準偏差だけで表し、これは、両資産の相関係数がリターンの水準に関わらず全期間一定であることを前提としている。実際、図表2の均等ポートフォリオの理論値は、両資産の相関係数を0.83として計算したものである。過度な下振れ期では相関係数が高くなるため、平均分散法では十分に対応しきれないと言える。

分散投資効果が効かなかったのは、一時的に、国内株式と外国株式の相関係数が高く変化したからだ。両資産の相関係数は、2006年1月以降の全期間においては0.83であったのに対し、均等ポートフォリオのリターンがマイナス10%以下の月のみで計測した場合は0.97だった(図表3)。平均分散法では、リスク特性をリターンの標準偏差だけで表し、これは、両資産の相関係数がリターンの水準に関わらず全期間一定であることを前提としている。実際、図表2の均等ポートフォリオの理論値は、両資産の相関係数を0.83として計算したものである。過度な下振れ期では相関係数が高くなるため、平均分散法では十分に対応しきれないと言える。

平均分散法は、効率的な資産配分を特定するツールとして有用である。しかし、過度な下振れ期には、各資産の標準偏差が高まる可能性があること、分散投資効果が低くなるという2つの事実が、平均分散法の前提と異なる。下振れリスクを平均分散法に基づき計算すれば、この相違により、過少に評価される可能性がある。このように、下振れリスクを平均分散法のみで定量的に把握するには限界があるため、別途の判断が必要になる。例えば、下方リスクを適切に評価するために、過去の最大損失が発生したイベントを再現したときの損失額を評価する方法などがある。あるいは、相場急落時において、標準偏差や資産間の相関係数が高くなる場合に備えて、損失額をある程度高く想定するなどの手法も考えられる。

(2020年01月08日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

水野 友理那

水野 友理那のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2021/03/05 | 米国株式インデックス投資、どれを選べば良いのか-S&P500 vs ダウ平均 vs ナスダック100 | 水野 友理那 | 基礎研レポート |

| 2020/12/11 | 積立投資に為替ヘッジは必要か-米国株式への長期投資は為替ヘッジが無い方が良い | 水野 友理那 | 基礎研レポート |

| 2020/11/19 | 金利予測に基づく債券インデックスのリターン | 水野 友理那 | 基礎研レポート |

| 2020/10/05 | 投資信託の購入経験がある人と他の特徴との関連 | 水野 友理那 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【相場急落時のリスク特性を検討する】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

相場急落時のリスク特性を検討するのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!