- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 健康・ヘルスケア >

- 「ゲーム障害」という新たな病

2020年03月30日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――「ゲーム障害」が疾病に認定

国連の専門機関であるWHO(世界保健機関)は昨年5月の総会において「ゲーム障害(Gaming disorder)」を国際疾病として正式に認定した。

「ゲーム障害」の要件としては、(1)(オンラインゲームやテレビゲームなど)ゲームの頻度・継続時間などを自分でコントロールできないこと、(2)日常生活や他の関心事よりもゲームを優先すること、(3)生活に問題が生じてもゲームを続けたりエスカレートさせたりすること、の3つが挙げられ、こうした症状が通常12か月以上続けば、ゲーム障害と診断される可能性があるとのことだ(症状が重い場合はより短期でも診断される可能性あり)1。

「ゲーム障害」をより一般的な言葉で言えば、「ゲーム依存症」ということになる。WHOがこのような決定に至った背景には、ゲームへの依存によって日常生活に支障をきたしてしまう例が各国で社会問題化していることがある。

「ゲーム障害」の要件としては、(1)(オンラインゲームやテレビゲームなど)ゲームの頻度・継続時間などを自分でコントロールできないこと、(2)日常生活や他の関心事よりもゲームを優先すること、(3)生活に問題が生じてもゲームを続けたりエスカレートさせたりすること、の3つが挙げられ、こうした症状が通常12か月以上続けば、ゲーム障害と診断される可能性があるとのことだ(症状が重い場合はより短期でも診断される可能性あり)1。

「ゲーム障害」をより一般的な言葉で言えば、「ゲーム依存症」ということになる。WHOがこのような決定に至った背景には、ゲームへの依存によって日常生活に支障をきたしてしまう例が各国で社会問題化していることがある。

1|わが国におけるゲームの使用状況と影響

現在、わが国において、疾病としてのゲーム障害者数が正確に把握されているわけではない。

現在、わが国において、疾病としてのゲーム障害者数が正確に把握されているわけではない。

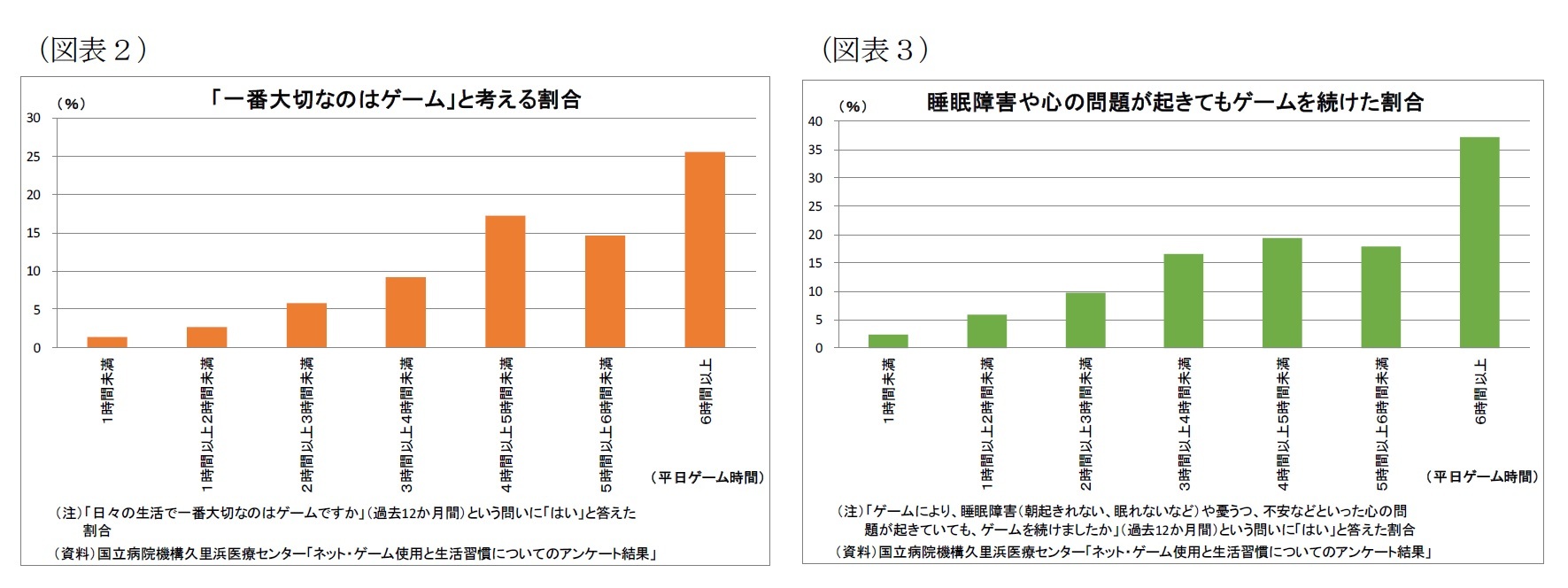

こうしたヘビーユーザーは生活の中でゲームに重きを置く傾向が強い(逆に言えば、重きを置くからこそゲーム時間が長いとも言えるが)。同じアンケートの中で、「日々の生活で一番大切なのはゲーム」と答えた割合は、日々のゲーム時間と概ね比例しており、ゲーム時間が1日4時間を超えると1割を超え、6時間以上では25%に達する(図表2)。

さらに、問題が生じてもゲームを続ける割合も日々のゲーム時間と概ね比例しており、「ゲームにより、睡眠障害(朝起きれない、眠れないなど)や憂うつ、不安などといった心の問題が起きていても、ゲームを続けましたか」という問いに「はい」と答えた割合は、ゲーム時間が1日4時間以上5時間未満で約2割、6時間以上では4割弱に達している(図表3)。

さらに、問題が生じてもゲームを続ける割合も日々のゲーム時間と概ね比例しており、「ゲームにより、睡眠障害(朝起きれない、眠れないなど)や憂うつ、不安などといった心の問題が起きていても、ゲームを続けましたか」という問いに「はい」と答えた割合は、ゲーム時間が1日4時間以上5時間未満で約2割、6時間以上では4割弱に達している(図表3)。

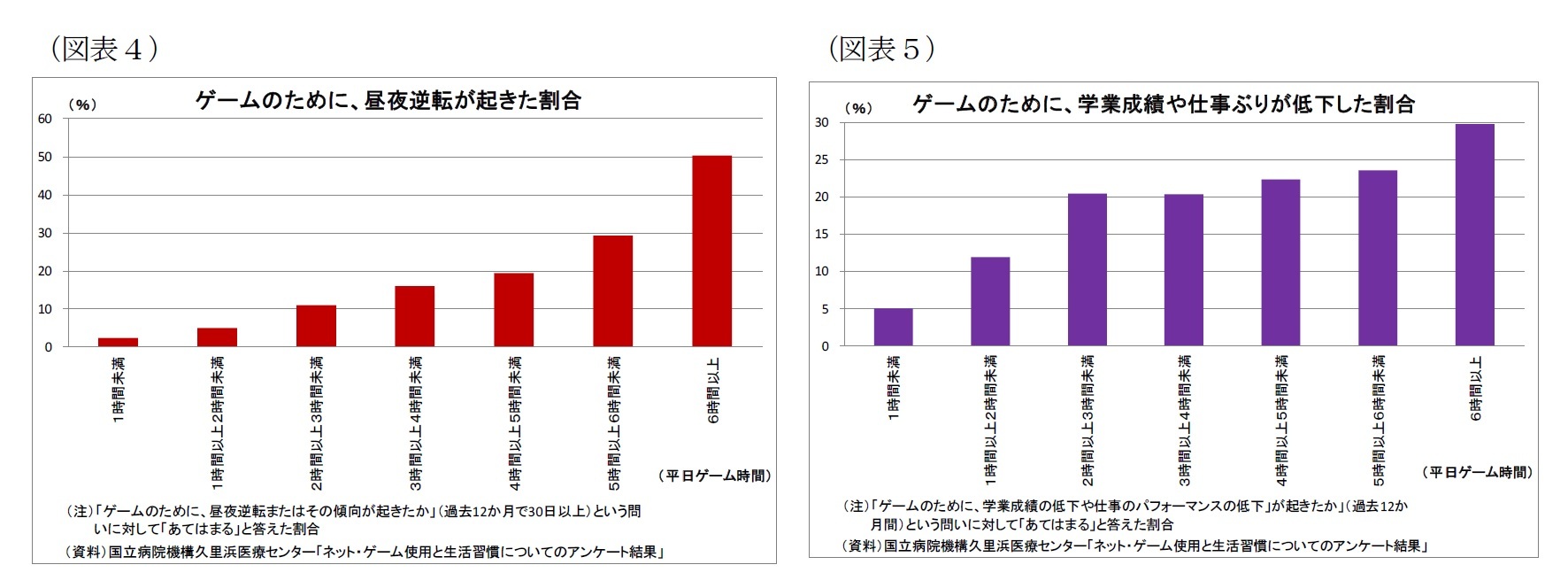

ゲームを長時間利用していても実生活や学業・仕事に影響はないという回答も多いうえ、ゲームの利用状況と依存との間の因果関係も不明である点には留意が必要だが、長時間利用者の中にはゲームへの依存状態にあり、生活に支障が出ている層が一定程度存在していることがうかがわれる。

2|香川県がゲーム依存症対策条例を制定

こうした中、今月、香川県議会がゲーム依存症防止を目的とする「ネット・ゲーム依存症対策条例」2を可決したことが話題となった(4月1日から施行)。

同条例では、18歳未満の子どもを対象として、コンピュータゲームの利用時間を「1日60分まで、休日は90分まで」とするとともに、スマートフォン等の使用についても中学生以下で「午後9時まで」、それ以外の子ども(主に高校生)は「午後10時まで」とする目安を設けた。

この条例に罰則規定はないものの、行政が家庭内における子どものゲーム時間に介入するという意味で、かなり踏み込んだ措置と言えるだろう。

このため、同条例には大きな反響があった。採決に先立って実施されたパブリックコメント(意見公募)3では、「家庭内規制に苦労している。行政が規制を設けてくれれば、堂々と“香川県の子どもはだめという決まりがある”と言うことができる。親としてこれほど心強いものはない」や「一応、基準を示すことで子どもへの指導がしやすくなると思われる」といった賛成意見がある一方で、「何が依存症を進行させる原因なのか分からないままに過剰な規制を行うことは、国民生活への過度な介入であり、通常のネットを利用した健全な活動を阻害する」や「“コンピュータゲームは一様に依存を促し、誰でも依存症につながる”という極端な認識のもとで策定されている」、「ゲームの有用性を評価していない」、「約9割の人はゲームと日常生活に支障ない範囲で正しく向き合えているにもかかわらず、一律に制限を課そうとするのは過剰である」といった反対意見も数多くみられる。

2 https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/web/upfiles/wr2f3g200122132241_f02.pdf

3 https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir1/dir1_1/dir1_1_1/pty50x200316162057.shtml

こうした中、今月、香川県議会がゲーム依存症防止を目的とする「ネット・ゲーム依存症対策条例」2を可決したことが話題となった(4月1日から施行)。

同条例では、18歳未満の子どもを対象として、コンピュータゲームの利用時間を「1日60分まで、休日は90分まで」とするとともに、スマートフォン等の使用についても中学生以下で「午後9時まで」、それ以外の子ども(主に高校生)は「午後10時まで」とする目安を設けた。

この条例に罰則規定はないものの、行政が家庭内における子どものゲーム時間に介入するという意味で、かなり踏み込んだ措置と言えるだろう。

このため、同条例には大きな反響があった。採決に先立って実施されたパブリックコメント(意見公募)3では、「家庭内規制に苦労している。行政が規制を設けてくれれば、堂々と“香川県の子どもはだめという決まりがある”と言うことができる。親としてこれほど心強いものはない」や「一応、基準を示すことで子どもへの指導がしやすくなると思われる」といった賛成意見がある一方で、「何が依存症を進行させる原因なのか分からないままに過剰な規制を行うことは、国民生活への過度な介入であり、通常のネットを利用した健全な活動を阻害する」や「“コンピュータゲームは一様に依存を促し、誰でも依存症につながる”という極端な認識のもとで策定されている」、「ゲームの有用性を評価していない」、「約9割の人はゲームと日常生活に支障ない範囲で正しく向き合えているにもかかわらず、一律に制限を課そうとするのは過剰である」といった反対意見も数多くみられる。

2 https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/web/upfiles/wr2f3g200122132241_f02.pdf

3 https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir1/dir1_1/dir1_1_1/pty50x200316162057.shtml

2――まとめ

筆者自身はゲーム依存症に対して強い主張をできるほどの専門性を有していないうえ、ゲームの是非についても強い意見を持っているわけではないので、香川県の条例に対する意見を見ても、賛否両論ともに納得できる面がある。長時間のゲームについても、成人であり、家族も含めて生活に支障がなく、本人が望むのであれば、問題はないように思う。

ただし、「ゲームに依存してしまい、生活に支障が出ている状態」に陥っているのであれば、改善を要すると思うのは多くの人に共通するのではないだろうか。特に成長過程にあり、大人ほどの経験や判断力を持ち合わせていない子どもであるならなおさらだ。

今後、様々な議論や研究を通じて、ゲームの利用と依存との因果関係、(ゲームが依存をもたらすのであれば)ゲーム依存に陥らない仕組みや社会の在り方、依存症の治療法が確立されることを期待したい。なお、そもそもの生活環境に何らかの問題を抱えており、それが長時間のゲーム利用という形で表れている場合には、生活環境の改善策も合わせた複合的な対応が必要になるだろう。

ただし、「ゲームに依存してしまい、生活に支障が出ている状態」に陥っているのであれば、改善を要すると思うのは多くの人に共通するのではないだろうか。特に成長過程にあり、大人ほどの経験や判断力を持ち合わせていない子どもであるならなおさらだ。

今後、様々な議論や研究を通じて、ゲームの利用と依存との因果関係、(ゲームが依存をもたらすのであれば)ゲーム依存に陥らない仕組みや社会の在り方、依存症の治療法が確立されることを期待したい。なお、そもそもの生活環境に何らかの問題を抱えており、それが長時間のゲーム利用という形で表れている場合には、生活環境の改善策も合わせた複合的な対応が必要になるだろう。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2020年03月30日「基礎研レター」)

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/22 | 揺れるドル円、日米金融政策と政治リスクの狭間で~マーケット・カルテ10月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を -

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「ゲーム障害」という新たな病】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「ゲーム障害」という新たな病のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!