- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融政策 >

- 家計債務からマイナス金利政策について考える

2020年04月03日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2020年1月8日にスウェーデン中央銀行(リクスバンク)が、政策金利(レポ金利)をマイナス0.25%から0%に引き上げる決定をした。5年間にわたるマイナス金利政策の解除に際して重視された点の一つに、民間債務の膨張による副作用を懸念したことが挙げられる。本稿では、スウェーデンの事例を参考に、家計債務に着目して日本のマイナス金利政策による家計への影響について考えてみたい。

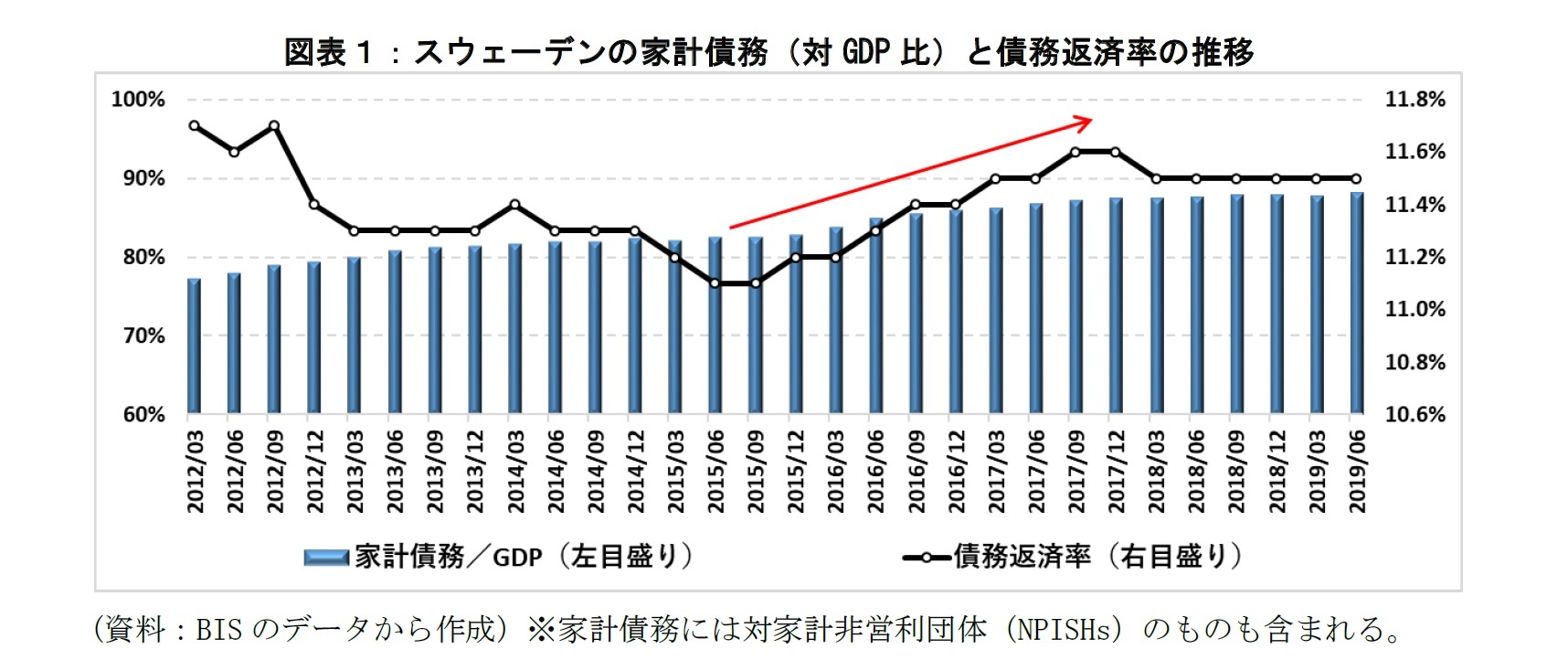

2012年以降、スウェーデンは金融緩和政策下にあった。この期間におけるGDPに対する家計債務の比率の推移を見ると、77%から88%に上昇している(図表1)。このことは、低金利環境の下で、スウェーデンの家計が住宅ローンを借り入れるなどして債務を積み上げた結果、所得の増加率よりも家計債務の増加率が高かったことを意味している。一方で、可処分所得に対する元利返済額の割合を表す債務返済率の推移を見ると、2015年のマイナス金利政策導入前は低下傾向にあったものの、導入後に上昇に転じている。つまり、所得よりも債務が増えていく状況下でマイナス金利政策が導入されたことで、家計において所得増よりも債務の元利返済による負担増の影響の方が徐々に大きくなっていったものと解釈することができる。

2012年以降、スウェーデンは金融緩和政策下にあった。この期間におけるGDPに対する家計債務の比率の推移を見ると、77%から88%に上昇している(図表1)。このことは、低金利環境の下で、スウェーデンの家計が住宅ローンを借り入れるなどして債務を積み上げた結果、所得の増加率よりも家計債務の増加率が高かったことを意味している。一方で、可処分所得に対する元利返済額の割合を表す債務返済率の推移を見ると、2015年のマイナス金利政策導入前は低下傾向にあったものの、導入後に上昇に転じている。つまり、所得よりも債務が増えていく状況下でマイナス金利政策が導入されたことで、家計において所得増よりも債務の元利返済による負担増の影響の方が徐々に大きくなっていったものと解釈することができる。

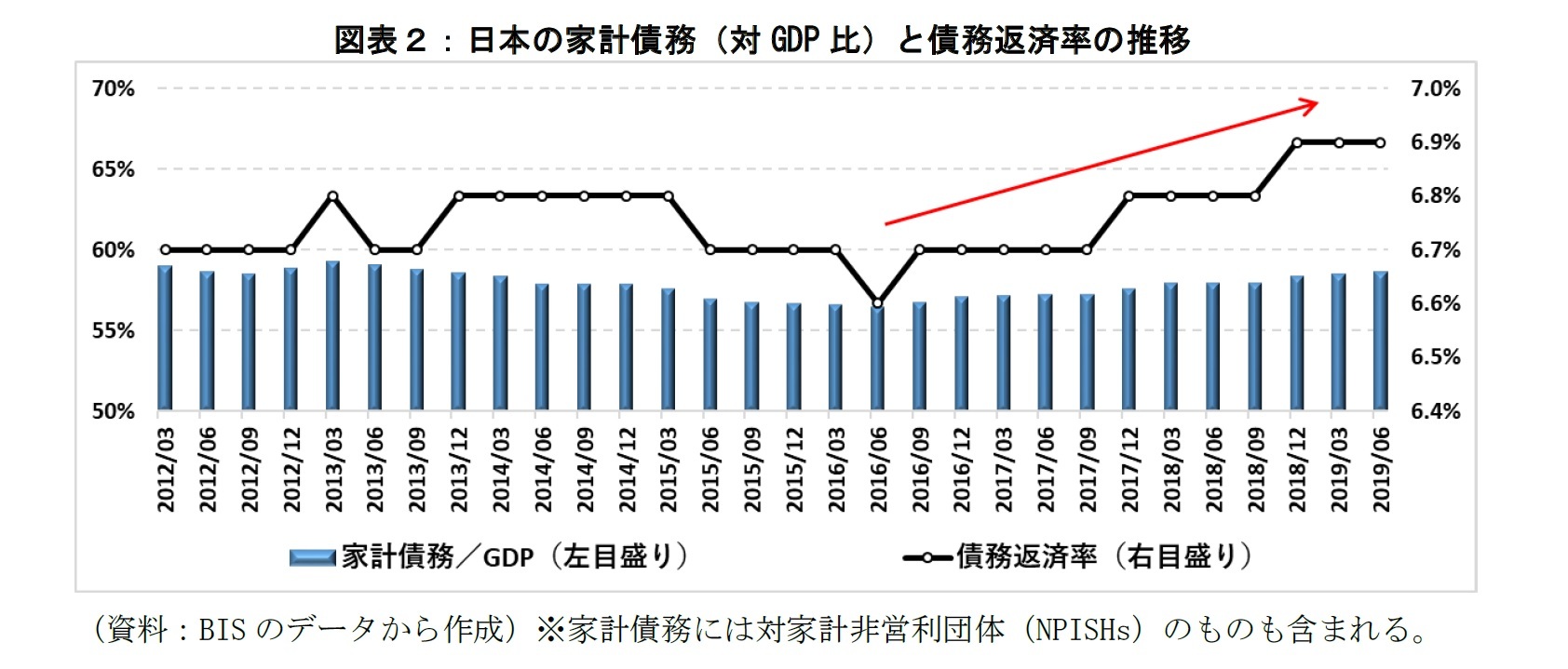

国際決済銀行(BIS)のデータによると、量的・質的金融緩和が導入された2013年4月以降、日本の家計債務は約31兆円増加している(293兆円→324兆円)。その家計債務の増分の約8割を住宅ローン債務の増加で説明できる。住宅金融支援機構の「民間住宅ローン貸出動向調査」によると、2018年度の金融機関による住宅ローンの新規貸出額の7割が変動金利型であった。また、金融機関による住宅ローンの貸出残高を見ると、2007年度の変動金利型の割合は34%であったが、2018年度は64%にまで上昇している。つまり、低金利環境が長期化している中で、変動金利型住宅ローンが長期的に選好されており、家計が保有する金利リスクは次第に大きくなっている。

金利が上昇するとどの程度の負担増になるのか簡易的な分析を行ったところ 1、現状の債務水準で1~2%程度の金利が上昇した場合、元利返済額の増加は民間最終消費支出(家計の消費)の1%にも満たない程度であった。この理由として、住宅ローン債務者は約定時に平均27年で住宅ローンを借り入れているものの平均16年で完済していることが挙げられる。日本の住宅ローンの債務者は積極的に繰り上げ返済を行うことで金利リスクの削減に努めているため、家計全体で見ると、金利上昇が与える影響は軽微な状況にあるとみられる。

ただし、家計債務の金利上昇リスクが住宅ローン債務を抱える層に集中している点について、考慮すべきである。特に年代が若くなればなるほど、住宅ローンの残存年限が長くなり、保有している金利リスクも大きくなると想定できる。つまり、仮にマイナス金利政策を解除した場合、住宅ローン債務者の所得で十分にカバーできる状況になければ、年代が若い住宅ローン債務者ほど金利上昇による家計債務の支払いの負担増による影響が無視できなくなるだろう。

新型コロナウイルスによるグローバル経済の下押し懸念などもあって、2%の物価安定の目標の実現は依然厳しい情勢にある。そのため、しばらくマイナス金利政策が継続されることが予想される。しかしながら、将来にマイナス金利政策を解除する際には、このような金利上昇による家計の所得と債務への影響も含めて判断する必要があり、難しいかじ取りになると思われる。

金利が上昇するとどの程度の負担増になるのか簡易的な分析を行ったところ 1、現状の債務水準で1~2%程度の金利が上昇した場合、元利返済額の増加は民間最終消費支出(家計の消費)の1%にも満たない程度であった。この理由として、住宅ローン債務者は約定時に平均27年で住宅ローンを借り入れているものの平均16年で完済していることが挙げられる。日本の住宅ローンの債務者は積極的に繰り上げ返済を行うことで金利リスクの削減に努めているため、家計全体で見ると、金利上昇が与える影響は軽微な状況にあるとみられる。

ただし、家計債務の金利上昇リスクが住宅ローン債務を抱える層に集中している点について、考慮すべきである。特に年代が若くなればなるほど、住宅ローンの残存年限が長くなり、保有している金利リスクも大きくなると想定できる。つまり、仮にマイナス金利政策を解除した場合、住宅ローン債務者の所得で十分にカバーできる状況になければ、年代が若い住宅ローン債務者ほど金利上昇による家計債務の支払いの負担増による影響が無視できなくなるだろう。

新型コロナウイルスによるグローバル経済の下押し懸念などもあって、2%の物価安定の目標の実現は依然厳しい情勢にある。そのため、しばらくマイナス金利政策が継続されることが予想される。しかしながら、将来にマイナス金利政策を解除する際には、このような金利上昇による家計の所得と債務への影響も含めて判断する必要があり、難しいかじ取りになると思われる。

(2020年04月03日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1848

経歴

- 【職歴】

2005年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社

2014年9月 株式会社ニッセイ基礎研究所 入社

2021年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・経済産業省「キャッシュレスの普及加速に向けた基盤強化事業」における検討会委員(2022年)

・経済産業省 割賦販売小委員会委員(産業構造審議会臨時委員)(2023年)

【著書】

成城大学経済研究所 研究報告No.88

『日本のキャッシュレス化の進展状況と金融リテラシーの影響』

著者:ニッセイ基礎研究所 福本勇樹

出版社:成城大学経済研究所

発行年月:2020年02月

福本 勇樹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/15 | 生成AIを金融リスク分析の視点から読み解いてみる-なぜ人間によるファクトチェックが必要なのか | 福本 勇樹 | 研究員の眼 |

| 2025/07/08 | 家計はなぜ破綻するのか-金融経済・人間行動・社会構造から読み解くリスクと対策 | 福本 勇樹 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/24 | 日本国債市場における寡占構造と制度的制約-金利上昇局面に見られる構造的脆弱性の考察 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

| 2025/06/12 | 金融技術革新の4類型とその波及効果-キャッシュレス化にみる「制度から始まるイノベーション」の形 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【家計債務からマイナス金利政策について考える】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

家計債務からマイナス金利政策について考えるのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!