- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 医師偏在是正に向けた2つの計画はどこまで有効か(上)-複雑、多面的な調整が求められる都道府県

医師偏在是正に向けた2つの計画はどこまで有効か(上)-複雑、多面的な調整が求められる都道府県

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~医師偏在是正に向けた2つの計画はどこまで有効か~

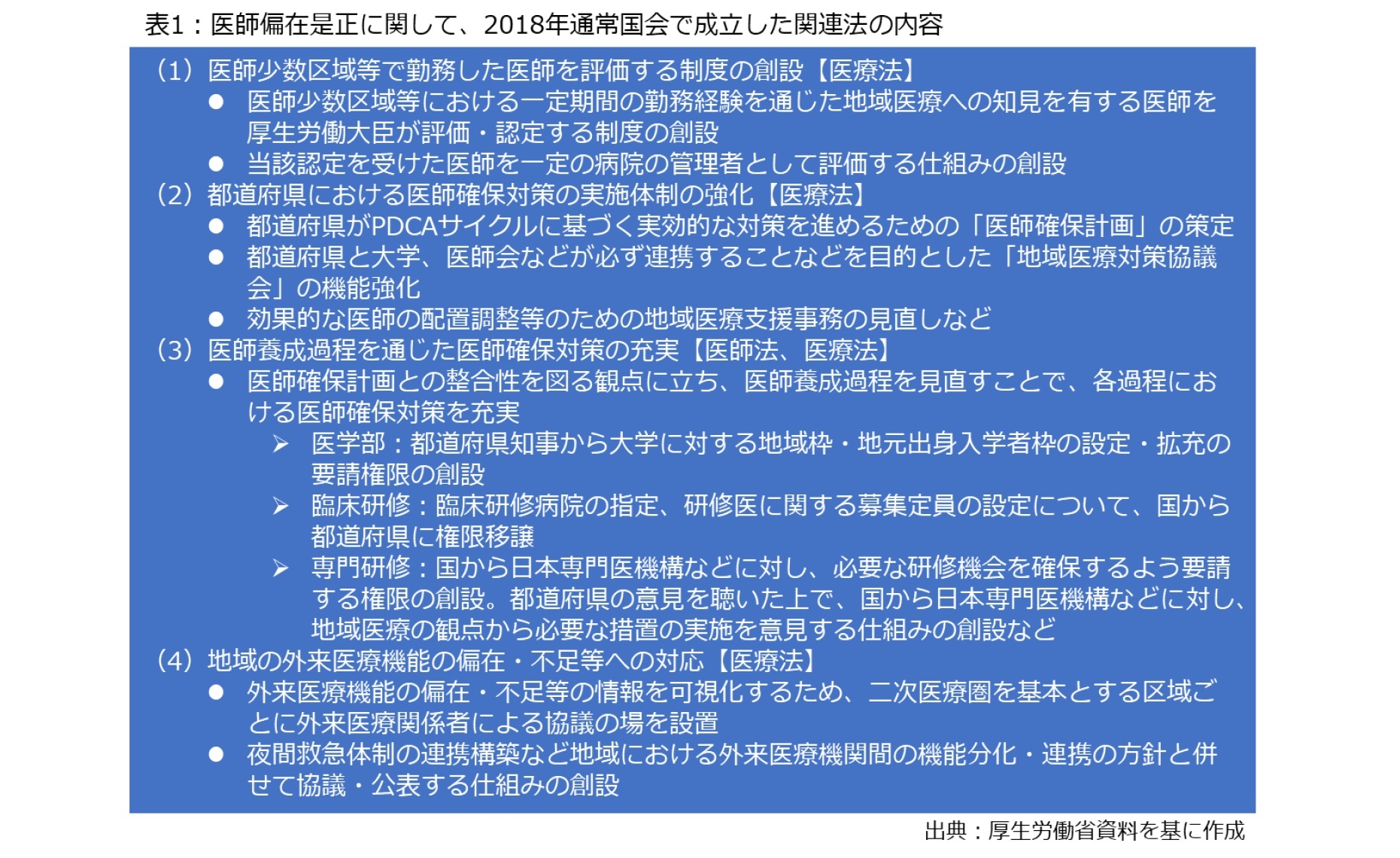

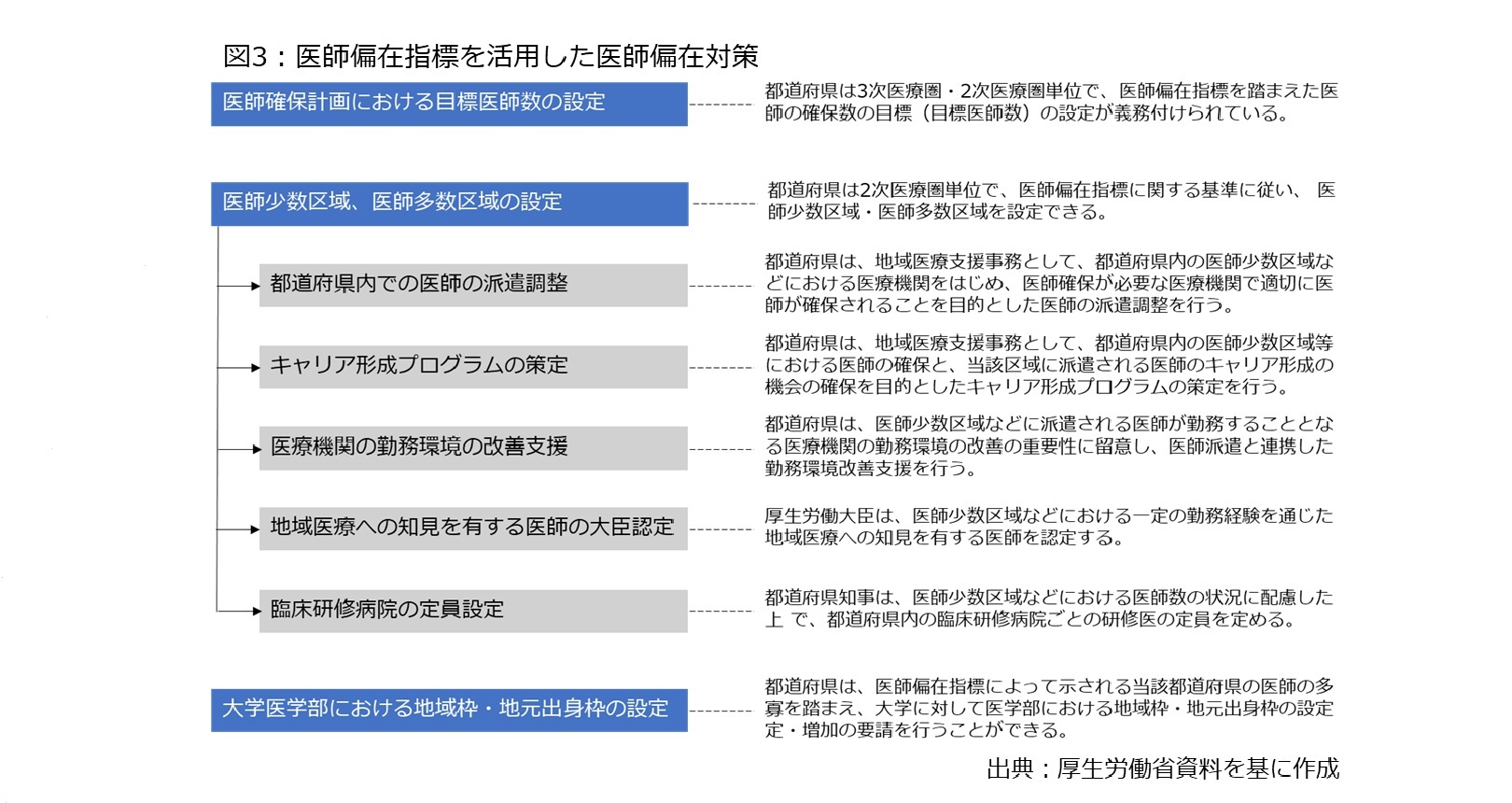

では、こうした2つの計画はどこまで有効に機能するのだろうか。今回から全2回で2つの計画の論点と今後を占う。(上)は医師確保計画について、概要や目的、施策の進め方などを解説し、医師の偏在を巡る現状が可視化された点を評価する。さらに病床数のコントロールを目指す「地域医療構想」、残業時間の上限を設ける「医師の働き方改革」と併せた三位一体の必要性が論じられているほか、医療行政に関する都道府県の役割を大きくする「医療行政の都道府県化」と関連付けられており、こうした他の制度改正とリンクしている点も考察し、都道府県が複雑かつ多面的な調整を求められている点を指摘する。

その一方、民間中心の医療提供体制の下、行政がダイレクトに統制することが想定されておらず、関係者の合意形成や自主的な対応に力点を置いた点を指摘する。その上で、医師確保計画が病床数をコントロールする「『地域医療構想』の医師版」としての側面を持っている点を考察し、病床と比べて移動しやすい人間(医師)を対象とする医師確保計画の難しさを論じる。

(下)では「外来医療計画」の概要や内容を考察した上で、開業規制に繋がることを危ぶむ声が出ている点を紹介し、今後の方向性を占う。

2――医師確保計画とは何か

なお、最終的な目標が2036年になっているのは全国ベースの医師需給が絡んでいる。現時点では労働時間を週60時間程度に制限した場合、2020年度の医学部入学生が臨床研修を終了する2028年頃に、医師需給は約35万人レベルで均衡すると推計されている。一方、医師の育成には約10年を要する上、後述するような医師確保計画に基づく対策が効果を示すのは10年以上の歳月を要すると見られており、2036年に目標年限が設定された。

さらにガイドラインでは、(1)人口的にボリュームが大きい「団塊の世代」が75歳以上となる2025年に向けて、主に病床数のコントロールを目指す「地域医療構想」2、(2)残業時間の上限を設ける「医師の働き方改革」――とのリンクを強調しており、「三位一体として、統合的に議論を進めることが重要」との考え方を示した3。

1 医療計画とは、病床過剰地域における上限設定を目的に、都道府県が6年サイクルで改定する。殆どの都道府県が2018年度から新計画を移行させており、2017年3月までに各都道府県が策定した「地域医療構想」の内容を取り込んだ。

2 地域医療構想については、過去の拙稿レポートを参照。2017年11~12月の4回連載「地域医療構想を3つのキーワードで読み解く」、2019年5~6月の2回連載「策定から2年が過ぎた地域医療構想の現状を考える」(いずれもリンク先は第1回)、2019年10月31日「公立病院の具体名公表で医療提供体制改革は進むのか」、2019年11月1日「『調整会議の活性化』とは、どのような状態を目指すのか」を参照。

3 なお、厚生労働省は三位一体の改革を通じて、「どこにいても質が高く安全で効率的な医療」を2040年に実現することを目指すとしている。2019年5月31日経済財政諮問会議、根本匠厚生労働相提出資料を参照。

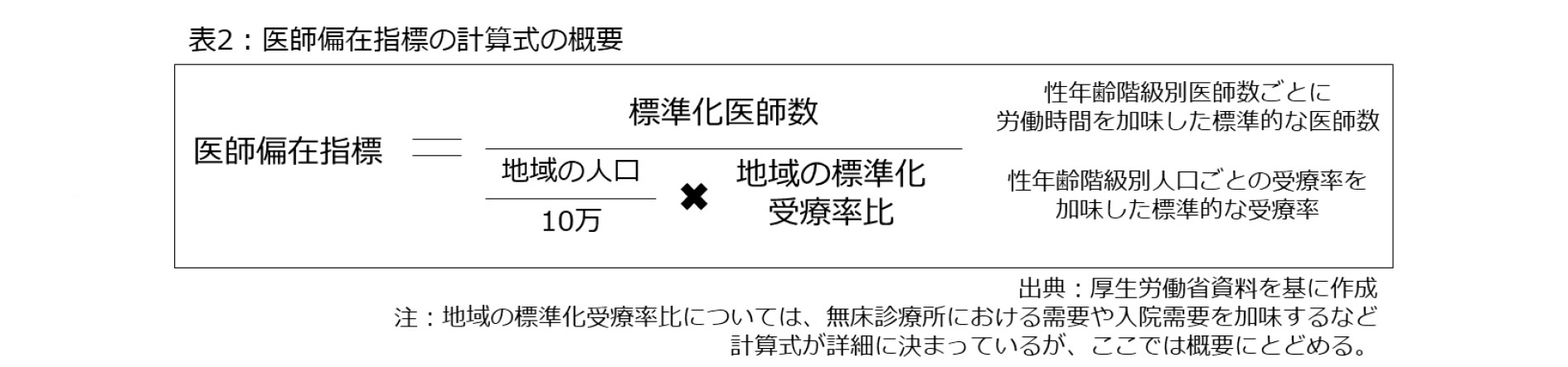

医師確保計画を理解する際、ポイントとなるキーワードは「医師偏在指標」「医師少数区域・医師多数区域」「目標医師数」の3つである。まず、医師偏在指標は地域における医療需要に対する医師の過不足を可視化しようとしており、計算式は表2の通りである。具体的には、(1)医療需要、人口・人口構成と変化、(2)患者の流出入、(3)へき地などの地理的条件、(4)医師の性別・年齢分布、(5)医師偏在の種別(区域、診療科、入院/外来)――の5つの要素を考慮し、医療需要と医師の必要数を一定の計算式で予測し、医師不足の状況と地域の偏在を明らかにしようとしている。

これには従来、医師偏在で使われていた人口対10万人医師数が実態を反映していないという反省がある。例えば、今回の医師偏在指標は医療需要との兼ね合いを考慮しており、人口の高齢化率が高かったり、患者の流入が多かったりする場合、医師偏在指標が低くなる、つまり医師不足の度合いが大きく出る設定になっている。さらに、医師の年齢も加味するため、医師の高齢化率が高い地域では、やはり医師偏在指標が低くなるため、従来よりも医師の供給、医療需要ともに実情を反映しやすくなったと言える。

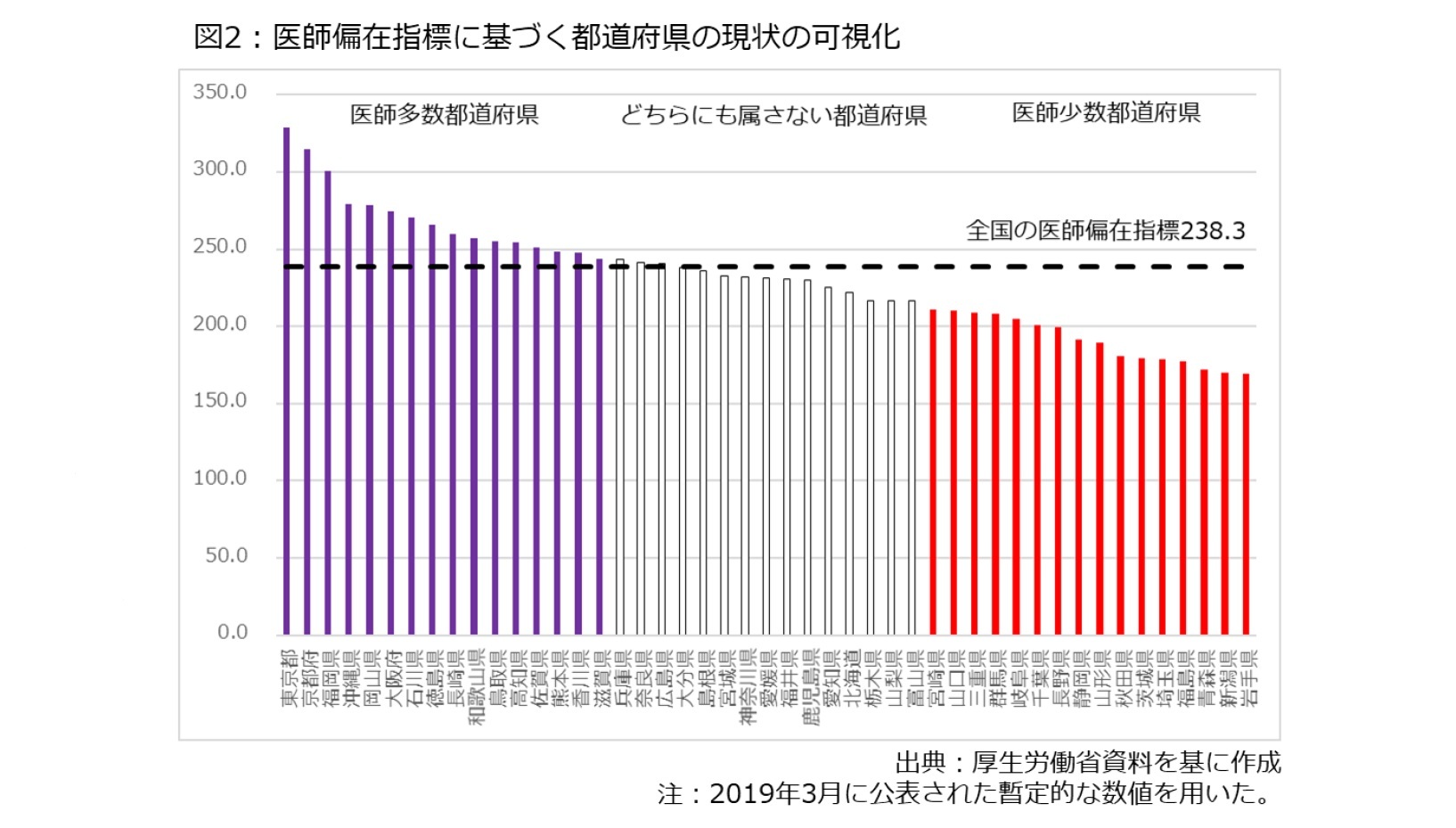

2つ目のキーワードである「医師少数区域・医師多数区域」は偏在指標に基づいて指定される。具体的には、医師偏在指標に基づき、下位3分の1に位置する2次医療圏を「医師少数区域」、上位3分の1に入る2次医療圏を「医師多数区域」に設定し、医師少数区域は医師の増加を基本方針とする。さらに、きめ細かい運用が可能となるように、2次医療圏よりも小さい単位で局所的に医師が少ない地域を「医師少数スポット」に設定できるとしている。

つまり、都道府県が医師確保計画の策定を通じて、2次医療圏を「医師少数区域」「医師多数区域」「どちらにも属さない区域」「医師少数スポット」といった形で区分けし、医師の確保に努める区域を可視化できるようにしたわけだ。

このほか、3次医療圏の圏域と重複する都道府県区域についても、上位3分の1にランクする「医師多数都道府県」、下位3分の1に位置する「医師少数都道府県」を指定するとしており、その上でガイドラインは下記のように定めている。

- 医師少数都道府県及び医師少数区域については、医師の増加を医師確保方針の基本とする。

- 医師の少ない地域は医師の多い地域から医師の確保を図ることが望ましく、医師の多寡の状況について場合分けをした上で医師確保の方針を定める。

3番目の「目標医師数」は偏在是正に必要な医師数を意味しており、2020年度からの4年間で、医師少数区域が下位3分の1から脱却するまでに必要な医師数を明示するのが目的。言わば、下位3分の1に区分された「医師少数地域」を対象に、計画期間中に確保されるべき医師数と言える4。

4 なお、目標医師数とは別に「必要医師数」という言葉も作られた。これは医師の偏在是正のゴールとされる2036年時点で医師偏在指標が全国値と等しくなる医師数を指す。

偏在を巡る状況については、厚生労働省が2019年3月、医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会による「第4次中間取りまとめ」時点で暫定値を公表している。

その後、幾つかの都道府県の医師確保計画案を見ると、暫定値と異なる数字が記載されており、医師確保計画の策定に際して、都道府県に最新データが内示されている様子である。しかし、管見の限り、都道府県に内示された数字の一覧を確認できなかったため、以下は2019年3月時点の暫定値をベースに議論を進める。

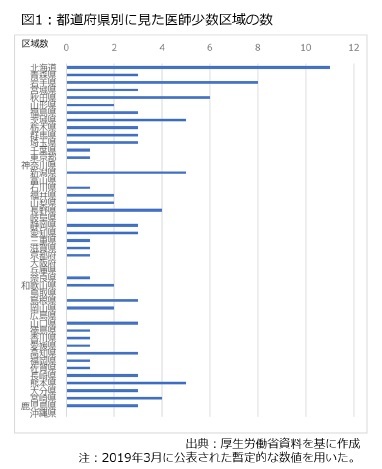

その後、幾つかの都道府県の医師確保計画案を見ると、暫定値と異なる数字が記載されており、医師確保計画の策定に際して、都道府県に最新データが内示されている様子である。しかし、管見の限り、都道府県に内示された数字の一覧を確認できなかったため、以下は2019年3月時点の暫定値をベースに議論を進める。まず、医師少数区域に指定された112区域の都道府県別内訳は図1の通りである。最も多かったのは北海道であり、11区域が該当した。以下、2位は岩手県の8区域、3位は秋田県の6区域であり、神奈川県、富山県、岐阜県、大阪府、兵庫県、鳥取県、広島県、沖縄県はゼロだった。こうした傾向を見ると、全体的に「東高西低」の様子が分かる。

3――医師確保計画に基づく施策

都道府県内の派遣調整とは、大学の医学部や大学病院などから派遣される医師の調整を指す。具体的には、都道府県、大学、地元医師会、主要医療機関などで構成する「地域医療対策協議会」を中心とした調整を想定しており、ガイドラインでは医師少数区域で常勤する医師の派遣だけでなく、ローテーションを組んで複数の医師が医師少数区域で交代勤務する方策も例示している。

地域枠とは地域医療に従事する医師を確保するため、都道府県が大学医学部の学生に対して奨学金などを貸与する仕組み5。厚生労働省が2018年7月に策定した「キャリア形成プログラム運用指針」(以下、運用指針)では「大学医学部において、卒業後に一定期間、都道府県内で医師として就業する意思を有する学生を選抜するための各種制度の総称」と定義されており、奨学金の返済を免除する代わりに、地域での勤務を義務付けるケースが多い。文部科学省の調査6によると、全都道府県が導入、全70大学で実施されており、厚生労働省の調査7によると、2018年現在の募集数は計1,179人、プログラム数は133に及ぶという。

これに対し、地元出身枠とは大学と出身地が同じであることを主な要件とする。ガイドラインは地元出身者枠について、特定の地域で診療義務を課しているわけではないため、区域間の偏在是正には効果を期待できないが、「都道府県間の偏在を是正する機能がある」と位置付けつつ、地域枠、地元出身者枠の設定が長期的な施策として効果を期待できると強調した。

その上で、ガイドラインは表1で示した改正医療法に基づき、都道府県知事が地元大学に対し、地域枠・地元出身枠の設置、増員を要請する権限が設けられている点に触れ、都道府県が大学医学部に働き掛ける必要性を示した。

5 現在、地域枠の手法は様々であり、(1)一般枠と別枠の募集定員を設ける「別枠方式」、(2)一般枠と共通で選抜して事前または事後に募集する「手挙げ方式」-――に大別される。このうち、前者は地域枠の選抜を先立って実施する「先行型」、試験を同時に実施する代わりに地域枠の学生を別枠で採用する「区別型」に分かれる、さらに一般枠と共通で選抜する手挙げ方式についても、事前に願書などに記入させる「事前型」、入学後に地域枠の学生を募集する「事後型」に分かれる。2020年度から別枠方式に統一される。

6 文部科学省資料「大学における地域枠等の導入状況(平成30年度)」。

7 2018年11月28日、医療従事者の需給に関する検討会第24回医師需給分科会資料。

(2020年02月17日「基礎研レポート」)

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【医師偏在是正に向けた2つの計画はどこまで有効か(上)-複雑、多面的な調整が求められる都道府県】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

医師偏在是正に向けた2つの計画はどこまで有効か(上)-複雑、多面的な調整が求められる都道府県のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!