- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 所有から利用へと変わる消費-なぜサブスクリプションサービスが拡大するのか?

2020年01月16日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2|消費のデジタル化の進展~サブスクリプションサービス・シェアリングサービスの広がり

モノを「買わなくてもすむようになった」背景には、情報通信技術の革新もあげられる。

総務省「通信利用動向調査」によると、世帯のインターネット普及率は、1997年は11.0%に過ぎなかったが、2018年では86.0%に達している。デジタルネイティブ世代は、物心ついた頃からパソコンや携帯電話が身近にあり、ネットやSNSに慣れ親しみながら育ってきた。無料で楽しめる情報やゲーム、アプリ、コミュニケーションなどが増えたために、モノを「買わなくてもすむ」、そして、お金を使わなくても楽しめるという消費態度に拍車がかかったのではないだろうか。

さらに最近では、サブスクリプションサービスによって、「買わなくてもすむ」環境が広がっている。現在、サブスクは、自動車や家具、家電製品、ファッション、本・雑誌・漫画、ゲーム、音楽、映画・ドラマ・TV番組、おもちゃなど、生活に関わる商品の至るところにまで展開されている。1つ1つモノを、あるいは、1回1回サービスを購入するのではなく、月額定額で使い放題になるサブスクを利用することで、無駄な消費を減らし、消費の合理化を図ることができる。これは、先に述べた消費者の生活防衛意識や社会貢献意識が高まっている傾向とも合致する。

また、シェアリングサービスによっても、「買わなくてもすむ」環境は広がっている。ネット上のプラットフォームを介して、瞬時に不特定多数の個人がつながることで、誰が何を持っていて誰が何を求めているのかという情報が可視化されるようになった。これまで企業等が提供してきたモノやサービスを個人間で直接やり取りできるようになることで、消費の合理化を実現できる環境は一層、広がっている6。

6 久我尚子「シェアリング志向が強いのは誰?」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2018/6/25)等

モノを「買わなくてもすむようになった」背景には、情報通信技術の革新もあげられる。

総務省「通信利用動向調査」によると、世帯のインターネット普及率は、1997年は11.0%に過ぎなかったが、2018年では86.0%に達している。デジタルネイティブ世代は、物心ついた頃からパソコンや携帯電話が身近にあり、ネットやSNSに慣れ親しみながら育ってきた。無料で楽しめる情報やゲーム、アプリ、コミュニケーションなどが増えたために、モノを「買わなくてもすむ」、そして、お金を使わなくても楽しめるという消費態度に拍車がかかったのではないだろうか。

さらに最近では、サブスクリプションサービスによって、「買わなくてもすむ」環境が広がっている。現在、サブスクは、自動車や家具、家電製品、ファッション、本・雑誌・漫画、ゲーム、音楽、映画・ドラマ・TV番組、おもちゃなど、生活に関わる商品の至るところにまで展開されている。1つ1つモノを、あるいは、1回1回サービスを購入するのではなく、月額定額で使い放題になるサブスクを利用することで、無駄な消費を減らし、消費の合理化を図ることができる。これは、先に述べた消費者の生活防衛意識や社会貢献意識が高まっている傾向とも合致する。

また、シェアリングサービスによっても、「買わなくてもすむ」環境は広がっている。ネット上のプラットフォームを介して、瞬時に不特定多数の個人がつながることで、誰が何を持っていて誰が何を求めているのかという情報が可視化されるようになった。これまで企業等が提供してきたモノやサービスを個人間で直接やり取りできるようになることで、消費の合理化を実現できる環境は一層、広がっている6。

6 久我尚子「シェアリング志向が強いのは誰?」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2018/6/25)等

4――モノよりも「サービスを買うようになった」~通信料やコンサートなどのコト消費、モノのデジタル化

「所有から利用へ」の3つ目の要素としては、モノよりも「サービス(コト)を買うようになった」ことがあげられる。つまり、「お金の使い道が変わった」ということだ。

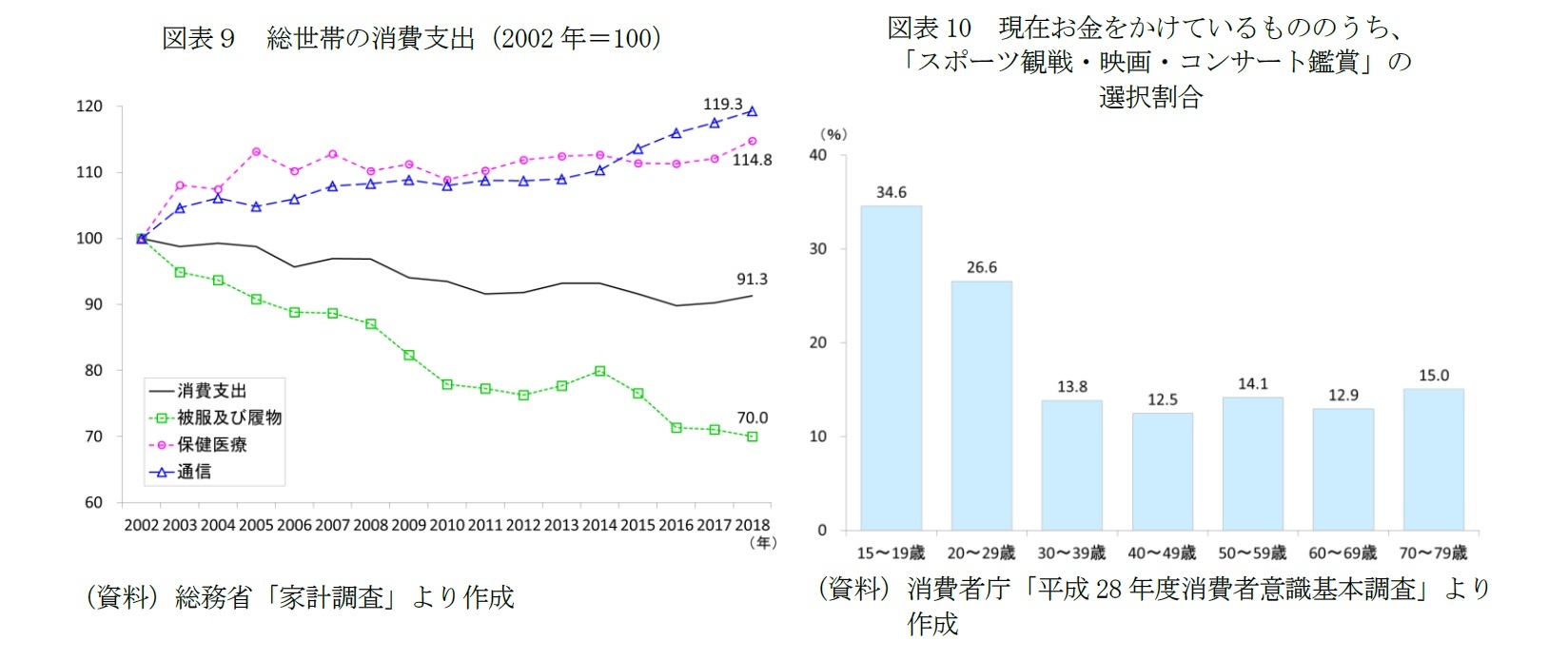

総務省「家計調査」によると、総世帯の消費支出は、2002年を100とすると2017年で91.3へと1割程度低下しているのに対して、モノである「被服及び履物」は70.0へと3割低下、一方、サービスである「通信」は119.3へ、「保健医療」は114.8へと2割程度上昇している(図表9)。

また、若い世代ほどモノよりもコト消費への意欲が高い様子もある。消費者庁「平成28年度消費者意識基本調査」によると、現在お金をかけているもののうち、「スポーツ観戦・映画・コンサート鑑賞」の割合は、15~19歳で34.6%、20歳代で26.6%だが、30歳代以上では1割台である(図表10)。

総務省「家計調査」によると、総世帯の消費支出は、2002年を100とすると2017年で91.3へと1割程度低下しているのに対して、モノである「被服及び履物」は70.0へと3割低下、一方、サービスである「通信」は119.3へ、「保健医療」は114.8へと2割程度上昇している(図表9)。

また、若い世代ほどモノよりもコト消費への意欲が高い様子もある。消費者庁「平成28年度消費者意識基本調査」によると、現在お金をかけているもののうち、「スポーツ観戦・映画・コンサート鑑賞」の割合は、15~19歳で34.6%、20歳代で26.6%だが、30歳代以上では1割台である(図表10)。

また、先のサブスクやシェアとも重なるが、デジタル化の進展によって、モノがデジタル化された結果、モノではなくサービスを買うようになったという状況もある。例えば、現在では、音楽のCDや映画のDVD、雑誌などは、スマートフォン等のモバイル端末によるサブスク利用が主流だ。その場合、消費支出には通信サービスとして計上される。また、自動車や家具、洋服等のサブスクを利用した場合も、モノではなくサービス消費として計上される。

5――おわりに~所有から利用への流れの加速

本稿では、消費者に見られる「所有から利用へ」という変化について、(1)モノを「買えなくなった」、(2)モノを「買わなくてもすむようになった」、(3)モノよりも「サービス(コト)を買うようになった」という3つの要素をあげて、それぞれの状況を見てきた。

今後とも「所有から利用へ」という流れは続き、(2)や(3)によって加速すると考えている。

まず、(2)については、特に、サブスクなどに見られる消費のデジタル化という側面に注目している。現在のところ、サブスクの利用は若い世代が中心だが、今後はシニア層にも広がっていくだろう。現在、シニアのスマホ利用はガラケーを上回って増えているところだが(総務省「通信利用動向調査」)、昨年10月から消費増税の負担軽減策として実施されている「キャッシュレス・ポイント還元事業」によって、スマホなどを用いたキャッシュレス決済の利用も拡大しているところだろう。そうなると、自ずとシニアにもサブスク利用が広がっていくのではないだろうか。必要な時に必要な量だけ利用できるサブスクは、実は、年金に頼るシニアの消費生活とも相性が良い。

また、(3)については、モノよりもサービス需要の強い世帯が増えるためだ。今後、日本では単身高齢世帯と共働き世帯が増え行く見込みだ。どちらも家庭の中が人手不足であり、例えば、シェアリングサービスでつながる個人による家事代行サービスや子どもの送迎サービスなど、生活上のちょっとした不便さを解消するサービスへの需要が強い。また、共働き世帯では、時間を有効活用できるようなサービスへの需要も強い。特に子どもの教育関連サービスの人気が過熱気味であり7、最近では、通常のシッターサービスに加えて、絵や英会話などを教えるサービスも登場している。

このような中で、従来のモノづくり企業には、どこに活路があるのだろうか。

そのヒントの1つに、「モノ消費に見えてコト消費8」という考え方をあげたい。今の消費者は、所有することによるステイタスではなく、モノを買って使うコトで得られる経験や体験に価値を見出す傾向がある。例えば、最新の家電そのものではなく、そこからもたらされるちょっと上質な生活に、高級ブランドバッグそのものではなく、環境に配慮したサステイナブルな素材を使うことによる満足感に、という具合だ。モノを所有することで豊かになるのではない。豊かな体験(コト)を得るために利用するモノという、いわば逆転とも言える発想の転換が必要な時代なのかもしれない。

7 久我尚子「平成における消費者の変容(1)」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レター(2019/3/4)等

8 久我尚子「モノ消費に見えてコト消費」、ニッセイ基礎研究所、研究員の眼(2019/12/18)

今後とも「所有から利用へ」という流れは続き、(2)や(3)によって加速すると考えている。

まず、(2)については、特に、サブスクなどに見られる消費のデジタル化という側面に注目している。現在のところ、サブスクの利用は若い世代が中心だが、今後はシニア層にも広がっていくだろう。現在、シニアのスマホ利用はガラケーを上回って増えているところだが(総務省「通信利用動向調査」)、昨年10月から消費増税の負担軽減策として実施されている「キャッシュレス・ポイント還元事業」によって、スマホなどを用いたキャッシュレス決済の利用も拡大しているところだろう。そうなると、自ずとシニアにもサブスク利用が広がっていくのではないだろうか。必要な時に必要な量だけ利用できるサブスクは、実は、年金に頼るシニアの消費生活とも相性が良い。

また、(3)については、モノよりもサービス需要の強い世帯が増えるためだ。今後、日本では単身高齢世帯と共働き世帯が増え行く見込みだ。どちらも家庭の中が人手不足であり、例えば、シェアリングサービスでつながる個人による家事代行サービスや子どもの送迎サービスなど、生活上のちょっとした不便さを解消するサービスへの需要が強い。また、共働き世帯では、時間を有効活用できるようなサービスへの需要も強い。特に子どもの教育関連サービスの人気が過熱気味であり7、最近では、通常のシッターサービスに加えて、絵や英会話などを教えるサービスも登場している。

このような中で、従来のモノづくり企業には、どこに活路があるのだろうか。

そのヒントの1つに、「モノ消費に見えてコト消費8」という考え方をあげたい。今の消費者は、所有することによるステイタスではなく、モノを買って使うコトで得られる経験や体験に価値を見出す傾向がある。例えば、最新の家電そのものではなく、そこからもたらされるちょっと上質な生活に、高級ブランドバッグそのものではなく、環境に配慮したサステイナブルな素材を使うことによる満足感に、という具合だ。モノを所有することで豊かになるのではない。豊かな体験(コト)を得るために利用するモノという、いわば逆転とも言える発想の転換が必要な時代なのかもしれない。

7 久我尚子「平成における消費者の変容(1)」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レター(2019/3/4)等

8 久我尚子「モノ消費に見えてコト消費」、ニッセイ基礎研究所、研究員の眼(2019/12/18)

(2020年01月16日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月30日

米FOMC(25年10月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。バランスシート縮小を12月1日で終了することも決定 -

2025年10月30日

試練の5年に踏み出す中国(後編)-「第15次五カ年計画」建議にみる、中国のこれからの針路 -

2025年10月30日

潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 -

2025年10月30日

米国で進む中間期の選挙区割り変更-26年の中間選挙を見据え、与野党の攻防が激化 -

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【所有から利用へと変わる消費-なぜサブスクリプションサービスが拡大するのか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

所有から利用へと変わる消費-なぜサブスクリプションサービスが拡大するのか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!