- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 所有から利用へと変わる消費-なぜサブスクリプションサービスが拡大するのか?

2020年01月16日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~所有から利用への流れと3つの要素

近年の消費行動では、モノの「所有から利用へ」という変化が見られるが、この中には3つの要素があると考えている。

1つ目は、主に経済的な理由から、モノを「買えなくなった」ということだ。若い世代ほど厳しい経済環境にあり1、少子高齢化による将来の経済不安もあるだろう。また、昨年6月には、金融庁の報告書をきっかけに、いわゆる「老後資金2,000万円不足問題」が大きな話題となった。さらに、10月には消費税率が引き上げられ、消費者全体で節約意識が高まっているのではないだろうか。

2つ目は、モノを「買わなくてもすむようになった」ということだ。技術革新が進み、成熟した消費社会では、安くて品質の良い商品があふれ、お金を使わなくても質の高い消費生活を楽しめるようになっている。また、若い世代を中心に所有欲の低下といった価値観の変容も見られ2、高いお金を使うことやモノを持つことが必ずしもステイタスではなくなっている。さらに、情報技術の革新によって消費のデジタル化も進み、サブスクリプションサービス3やシェアリングサービスが登場したことで、かつては当然、所有すると考えられていたモノでも、必要な時に必要な量だけ利用できる環境が広がっている。

3つ目は、モノよりも「サービス(コト)を買うようになった」ということだ。消費者が興味関心を持つ対象が変わり、モノを買うよりも通信サービスやレジャー、イベントなどに費やすなど、お金の使い道が変わったことが指摘できる。

本稿では、モノの「所有から利用へ」という消費行動の変化を構成する3つの要素について詳しく捉えるとともに、今後、この変化がさらに進むであろう背景についても考察する。

1 久我尚子「若者は本当にお金がないのか?統計データが語る意外な真実」(2014、光文社)等

2 久我尚子「平成における消費者の変容(1)~(4)」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レター(2019/3)等

3 久我尚子「サブスク化できないものはあるのか?」、ニッセイ基礎研究所、研究員の眼(2019/10/31)

1つ目は、主に経済的な理由から、モノを「買えなくなった」ということだ。若い世代ほど厳しい経済環境にあり1、少子高齢化による将来の経済不安もあるだろう。また、昨年6月には、金融庁の報告書をきっかけに、いわゆる「老後資金2,000万円不足問題」が大きな話題となった。さらに、10月には消費税率が引き上げられ、消費者全体で節約意識が高まっているのではないだろうか。

2つ目は、モノを「買わなくてもすむようになった」ということだ。技術革新が進み、成熟した消費社会では、安くて品質の良い商品があふれ、お金を使わなくても質の高い消費生活を楽しめるようになっている。また、若い世代を中心に所有欲の低下といった価値観の変容も見られ2、高いお金を使うことやモノを持つことが必ずしもステイタスではなくなっている。さらに、情報技術の革新によって消費のデジタル化も進み、サブスクリプションサービス3やシェアリングサービスが登場したことで、かつては当然、所有すると考えられていたモノでも、必要な時に必要な量だけ利用できる環境が広がっている。

3つ目は、モノよりも「サービス(コト)を買うようになった」ということだ。消費者が興味関心を持つ対象が変わり、モノを買うよりも通信サービスやレジャー、イベントなどに費やすなど、お金の使い道が変わったことが指摘できる。

本稿では、モノの「所有から利用へ」という消費行動の変化を構成する3つの要素について詳しく捉えるとともに、今後、この変化がさらに進むであろう背景についても考察する。

1 久我尚子「若者は本当にお金がないのか?統計データが語る意外な真実」(2014、光文社)等

2 久我尚子「平成における消費者の変容(1)~(4)」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レター(2019/3)等

3 久我尚子「サブスク化できないものはあるのか?」、ニッセイ基礎研究所、研究員の眼(2019/10/31)

2――モノを「買えなくなった」背景

1|若い世代の厳しい経済環境~賃金水準の低下、取り残された氷河期世代、将来の経済不安

モノを「買えなくなった」背景として、まず、あげられるのは若い世代の経済環境が厳しくなり、「お金を使えなくなった」ということだ。

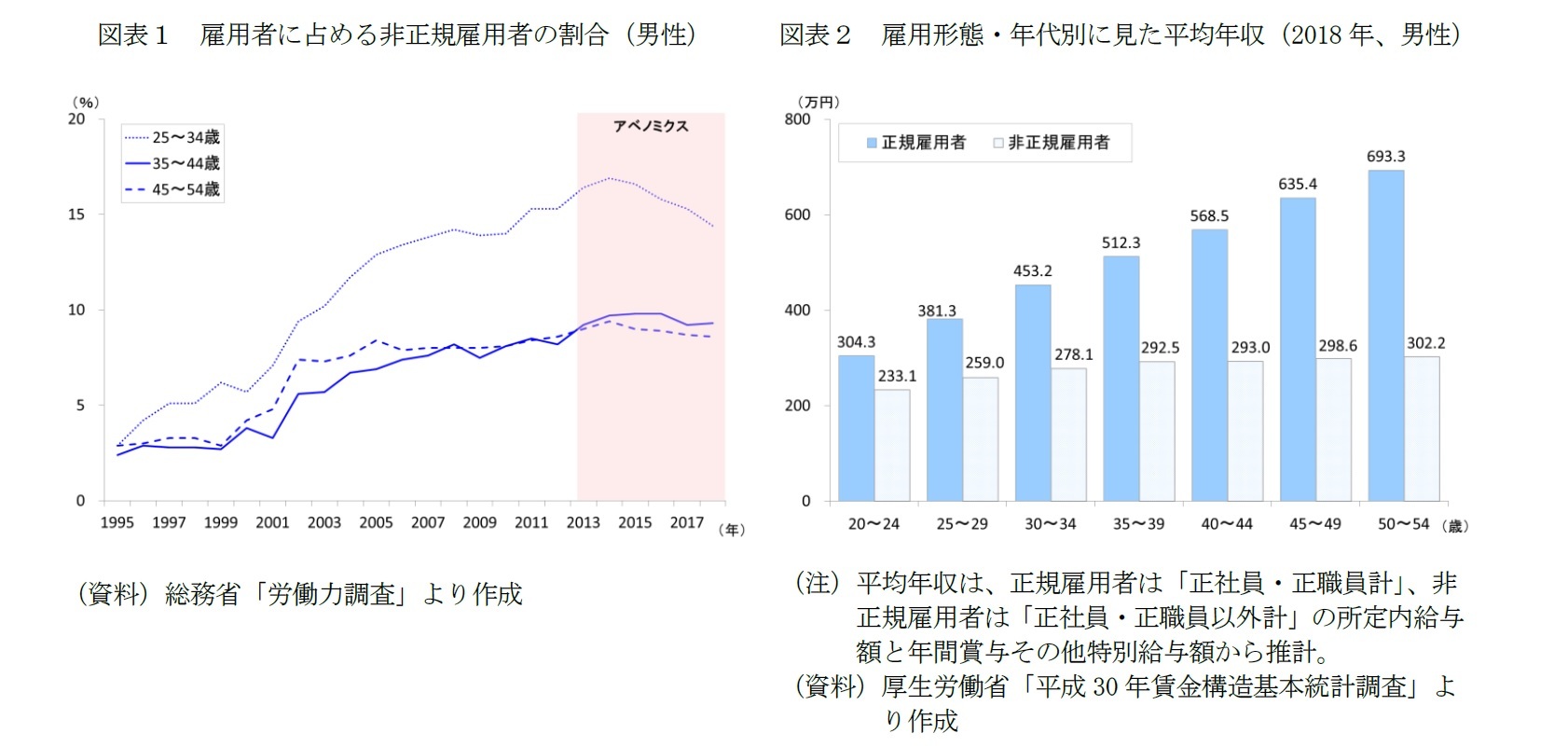

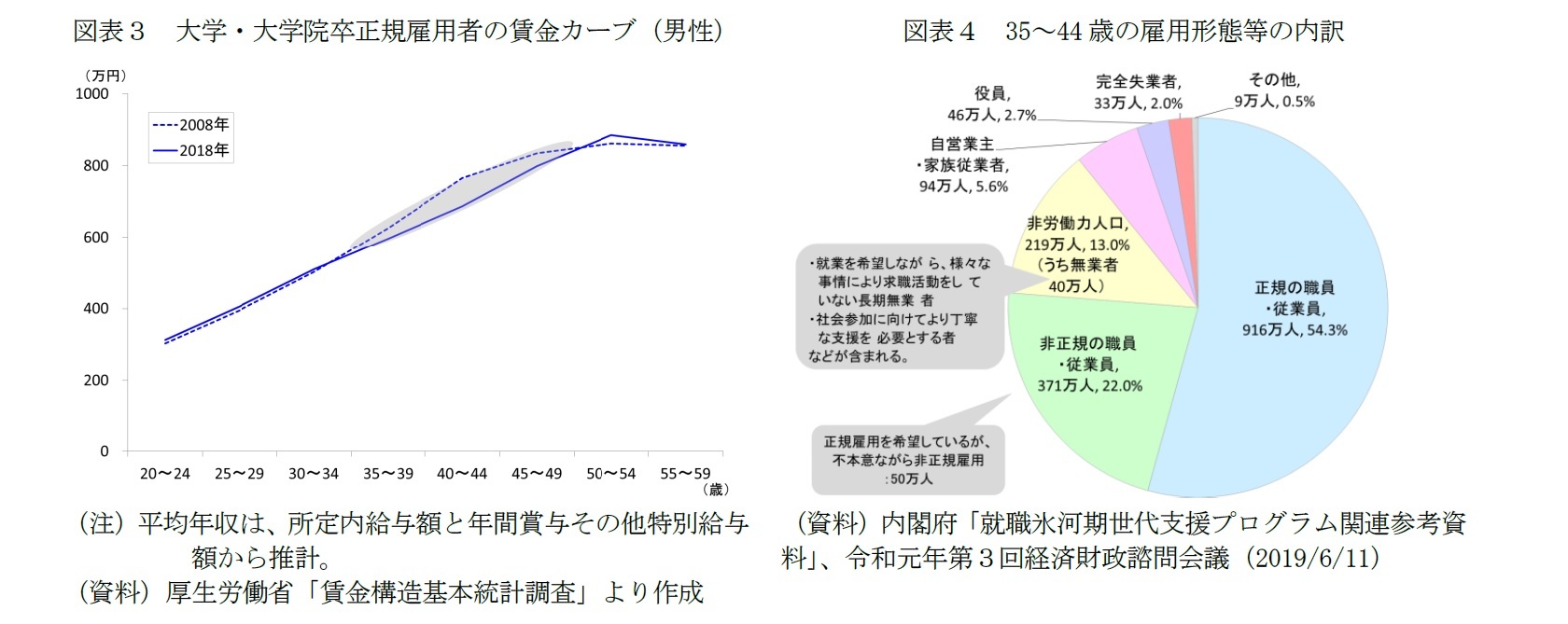

バブル期の若者は、自動車や高級ブランド品などの高額なモノを持つことがステイタスで、モノの所有欲が強かった印象がある。しかし、バブル崩壊後に長らく続いた景気低迷により、賃金水準の低い非正規雇用者が増え(図表1・2)、正規雇用者でも特に30~40代で収入が伸びにくくなっている(図表3)。

一方 で2014年頃から、アベノミクスによる雇用環境の改善によって、企業等の新卒採用が積極化し、特に25~34歳の非正規雇用者の割合は低下している。しかし、35~44歳のいわゆる就職氷河期世代は、その恩恵を受けておらず取り残された状況にある4。

モノを「買えなくなった」背景として、まず、あげられるのは若い世代の経済環境が厳しくなり、「お金を使えなくなった」ということだ。

バブル期の若者は、自動車や高級ブランド品などの高額なモノを持つことがステイタスで、モノの所有欲が強かった印象がある。しかし、バブル崩壊後に長らく続いた景気低迷により、賃金水準の低い非正規雇用者が増え(図表1・2)、正規雇用者でも特に30~40代で収入が伸びにくくなっている(図表3)。

一方 で2014年頃から、アベノミクスによる雇用環境の改善によって、企業等の新卒採用が積極化し、特に25~34歳の非正規雇用者の割合は低下している。しかし、35~44歳のいわゆる就職氷河期世代は、その恩恵を受けておらず取り残された状況にある4。

よって、昨年、政府の「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」では「就職氷河期世代の支援」に焦点が当てられた。35~44歳では、正規雇用を希望しているが不本意ながら非正規にとどまる者が50万人、非労働力人口のうち家事も通学もしていない無業者が40万人存在する(図表4)。政府は、このおよそ100万人の「社会参加に向けてより丁寧な支援を必要とする者」へ支援を進めている。

さらに、モノを「買えなくなった」「お金を使えなくなった」背景には、少子高齢化による将来の経済不安もあるだろう。内閣府では、年金と医療、介護の三領域において、生まれ年別に給付と負担の関係を推計しているが、生涯のサービス受給額から生涯の保険料支払額を差し引くと、1955年生まれからマイナスになり、1980年代後半生まれではマイナス3,000万円にもなる5。

4 久我尚子「求められる氷河期世代の救済」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2019/7/02)

5 内閣府経済社会総合研究所「社会保障を通じた世代別の受益と負担」(2012年1月)

さらに、モノを「買えなくなった」「お金を使えなくなった」背景には、少子高齢化による将来の経済不安もあるだろう。内閣府では、年金と医療、介護の三領域において、生まれ年別に給付と負担の関係を推計しているが、生涯のサービス受給額から生涯の保険料支払額を差し引くと、1955年生まれからマイナスになり、1980年代後半生まれではマイナス3,000万円にもなる5。

4 久我尚子「求められる氷河期世代の救済」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2019/7/02)

5 内閣府経済社会総合研究所「社会保障を通じた世代別の受益と負担」(2012年1月)

2|最近の消費者の状況~老後資金2千万円不足問題や消費増税による生活防衛意識の高まり

さらに、「お金を使えなくなった」背景には、足元で広がる生活防衛意識の高まりもあるだろう。

昨年6月に金融庁より公表された「高齢社会における資産形成・管理(令和元年6月3日)」をきっかけに、「老後資金2,000万円不足問題」が大きな話題となった。これは、高齢夫婦無職世帯の平均消費額に対して、大半が社会保障給付から成る平均収入では月々約5万円の不足が生じており、この不足分を合計すると、およそ2,000万円となる、というものだ。この状況は、実はこれまでも総務省「家計調査」の報告書等をはじめ過去から指摘されてきたことだ。しかし、今回、マスメディアで大々的に取り上げられたことで、改めて将来の社会保障不安を強めた消費者は増えたようだ。

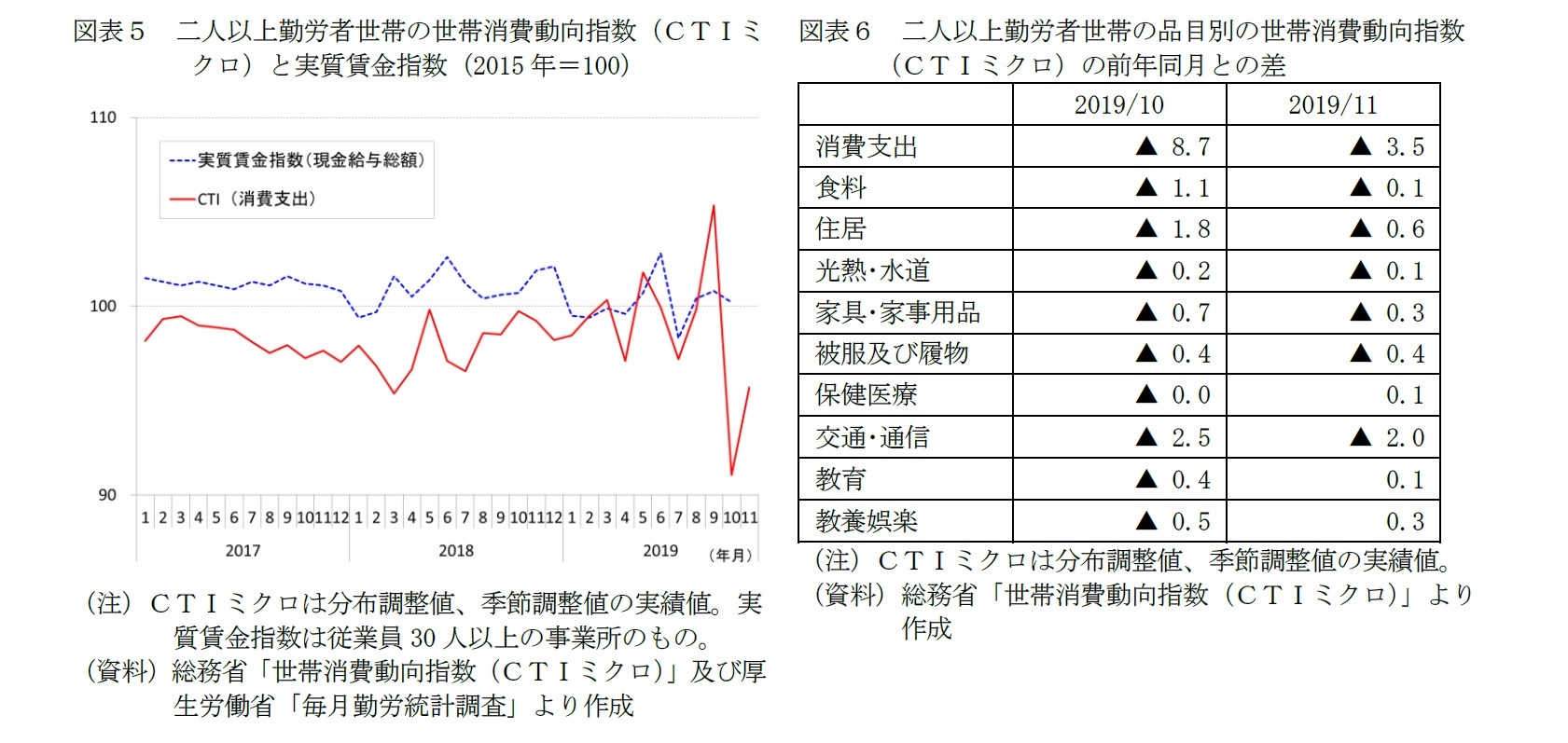

また、2019年10月には消費税率が8%から10%へと引き上げられた。労働者の賃金が伸びない中、2019年11月の時点では消費水準は反動減の状況にとどまっている(図表5)。また、品目別に見ると、若干上昇している品目があるものの、軽減税率制度の対象であったはずの食料は増税直後の10月に低下しており、11月でもわずかに低下したままだ(図表6)。これから夏の東京五輪に向けて、消費マインドは改善傾向に向かうのかもしれないが、消費者の節約志向は底堅く残ることが懸念される。

さらに、「お金を使えなくなった」背景には、足元で広がる生活防衛意識の高まりもあるだろう。

昨年6月に金融庁より公表された「高齢社会における資産形成・管理(令和元年6月3日)」をきっかけに、「老後資金2,000万円不足問題」が大きな話題となった。これは、高齢夫婦無職世帯の平均消費額に対して、大半が社会保障給付から成る平均収入では月々約5万円の不足が生じており、この不足分を合計すると、およそ2,000万円となる、というものだ。この状況は、実はこれまでも総務省「家計調査」の報告書等をはじめ過去から指摘されてきたことだ。しかし、今回、マスメディアで大々的に取り上げられたことで、改めて将来の社会保障不安を強めた消費者は増えたようだ。

また、2019年10月には消費税率が8%から10%へと引き上げられた。労働者の賃金が伸びない中、2019年11月の時点では消費水準は反動減の状況にとどまっている(図表5)。また、品目別に見ると、若干上昇している品目があるものの、軽減税率制度の対象であったはずの食料は増税直後の10月に低下しており、11月でもわずかに低下したままだ(図表6)。これから夏の東京五輪に向けて、消費マインドは改善傾向に向かうのかもしれないが、消費者の節約志向は底堅く残ることが懸念される。

3――モノを「買わなくてもすむようになくなった」

1|技術革新による消費社会の成熟化~生活満足度の高い若者、安くて良いモノの普及、所有欲の低下

「所有から利用へ」の変化を構成する要素の2つ目には、モノを「買わなくてもすむようになった」ことがある。成熟した消費社会では「お金を使わなくても」消費生活を楽しめるようになっている。

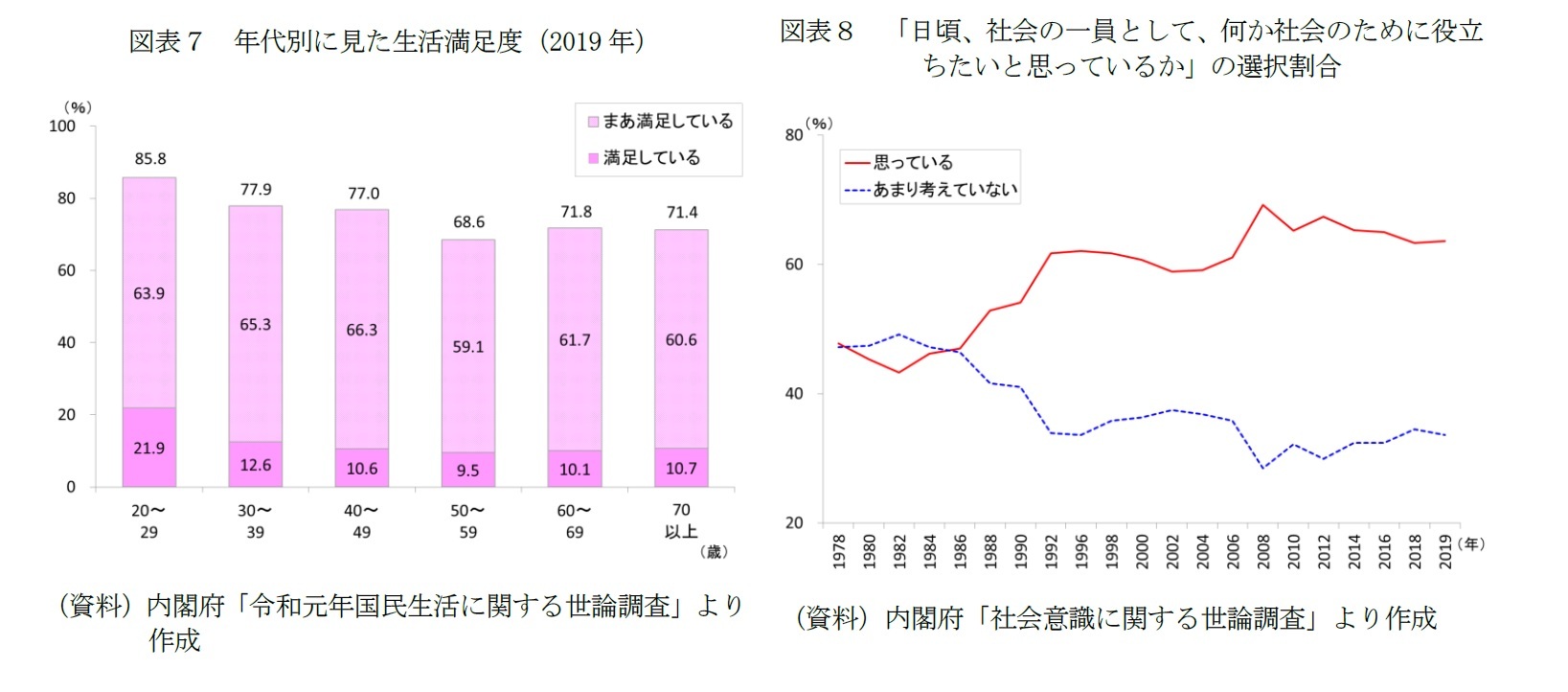

前述のように、今の若者は厳しい経済状況にあるが、実は生活満足度が高い(図表7)。18~29歳の生活満足度は85.8%にもなるが、バブル期に若い時代を謳歌し、賃金水準も比較的高い50~60歳代では7割前後にとどまっている。若者の生活満足度が高い背景には、デフレの進行や技術革新等により、安くて品質の高いモノがあふれ、お金を使わなくても、過去と比べて質の高い消費生活を送れることがあげられる。

例えば、ファッションについて見ると、バブル期は、流行のモノや品質の高いモノを楽しむためにはお金をかける必要があった。しかし、2000年頃からユニクロに代表されるようなファスト・ファッションが台頭し始め、消費者の選択幅が広がった。良いモノ=高いモノという図式が必ずしも成りたたなくなり、お金をかけることがステイタスにもなりにくくなった。その結果、モノを所有する意義も薄れ、モノの所有欲も弱まっていったのではないか。同様のことは、技術革新による価格下落が著しい家電製品のほか、格安航空券やLCCが登場した旅行についても言えるだろう。

さらに、相次ぐ災害や温暖化などの地球規模の環境問題が生じる中で、近年、消費者全体で社会貢献意識が高まっている。このような中で、「SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標))」「サスティナブル」といったキーワードが目に付くようになった。今の消費者では、モノを無駄に買うよりも、必要なモノだけ持つミニマリストを良しとするような風潮も見られるようだ。

「所有から利用へ」の変化を構成する要素の2つ目には、モノを「買わなくてもすむようになった」ことがある。成熟した消費社会では「お金を使わなくても」消費生活を楽しめるようになっている。

前述のように、今の若者は厳しい経済状況にあるが、実は生活満足度が高い(図表7)。18~29歳の生活満足度は85.8%にもなるが、バブル期に若い時代を謳歌し、賃金水準も比較的高い50~60歳代では7割前後にとどまっている。若者の生活満足度が高い背景には、デフレの進行や技術革新等により、安くて品質の高いモノがあふれ、お金を使わなくても、過去と比べて質の高い消費生活を送れることがあげられる。

例えば、ファッションについて見ると、バブル期は、流行のモノや品質の高いモノを楽しむためにはお金をかける必要があった。しかし、2000年頃からユニクロに代表されるようなファスト・ファッションが台頭し始め、消費者の選択幅が広がった。良いモノ=高いモノという図式が必ずしも成りたたなくなり、お金をかけることがステイタスにもなりにくくなった。その結果、モノを所有する意義も薄れ、モノの所有欲も弱まっていったのではないか。同様のことは、技術革新による価格下落が著しい家電製品のほか、格安航空券やLCCが登場した旅行についても言えるだろう。

さらに、相次ぐ災害や温暖化などの地球規模の環境問題が生じる中で、近年、消費者全体で社会貢献意識が高まっている。このような中で、「SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標))」「サスティナブル」といったキーワードが目に付くようになった。今の消費者では、モノを無駄に買うよりも、必要なモノだけ持つミニマリストを良しとするような風潮も見られるようだ。

(2020年01月16日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【所有から利用へと変わる消費-なぜサブスクリプションサービスが拡大するのか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

所有から利用へと変わる消費-なぜサブスクリプションサービスが拡大するのか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!