- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 生活保護と医療・介護-被保護者の医療アクセスはどのように制限されているか?

生活保護と医療・介護-被保護者の医療アクセスはどのように制限されているか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

本稿では、生活保護と医療・介護の状況について、みていくこととしたい。

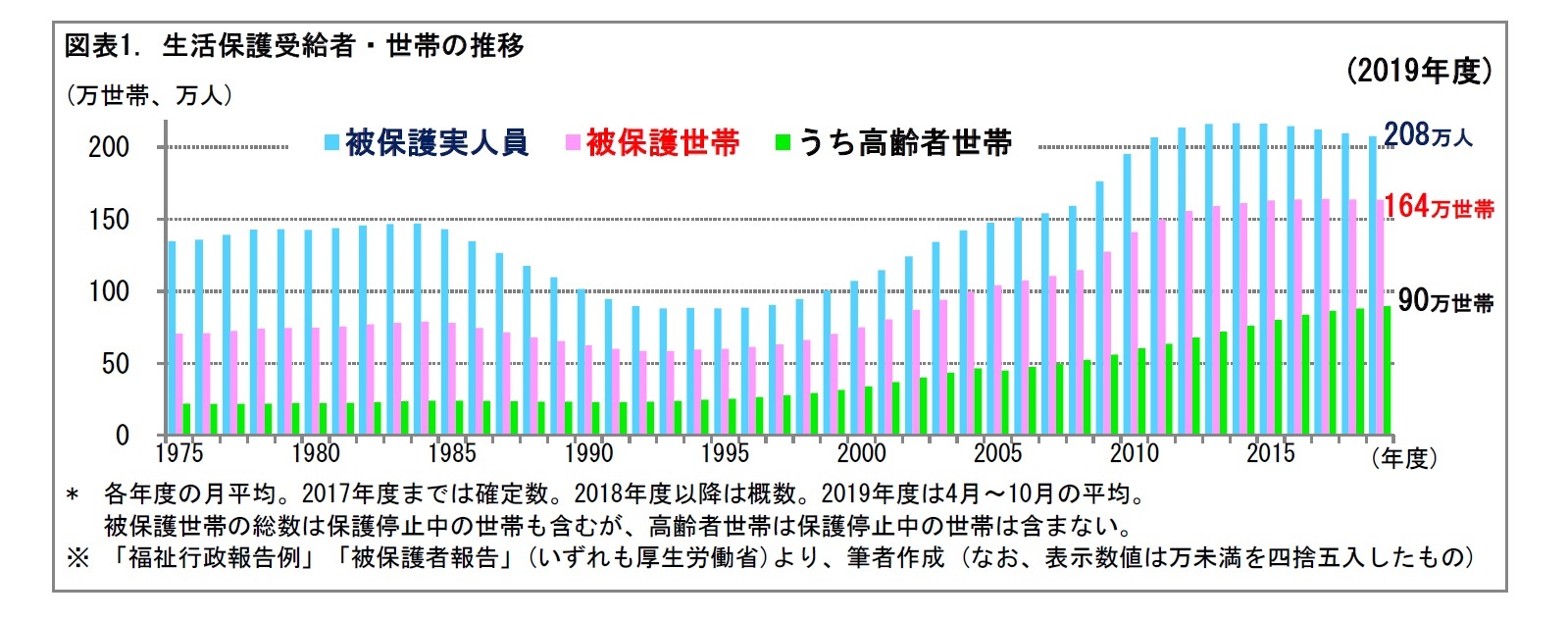

2――生活保護受給者の増加

また、家族の介護等で職を離れざるを得ず、その結果収入を失うといったケースも出ている。

まずは、近年増加している生活保護の実態からみていこう。

1 万未満を四捨五入して得た数値。(以下、本節の数値も同様。)

2 「平成30年版厚生労働白書」(厚生労働省)では、「高齢者世帯は社会全体の高齢化の進展と単身高齢世帯の増加を背景に増加傾向にある」とされている。(第2部第4章 第1節 2 生活保護の現状 より抜粋)

3 生活保護法第8条第2項に規定されている。

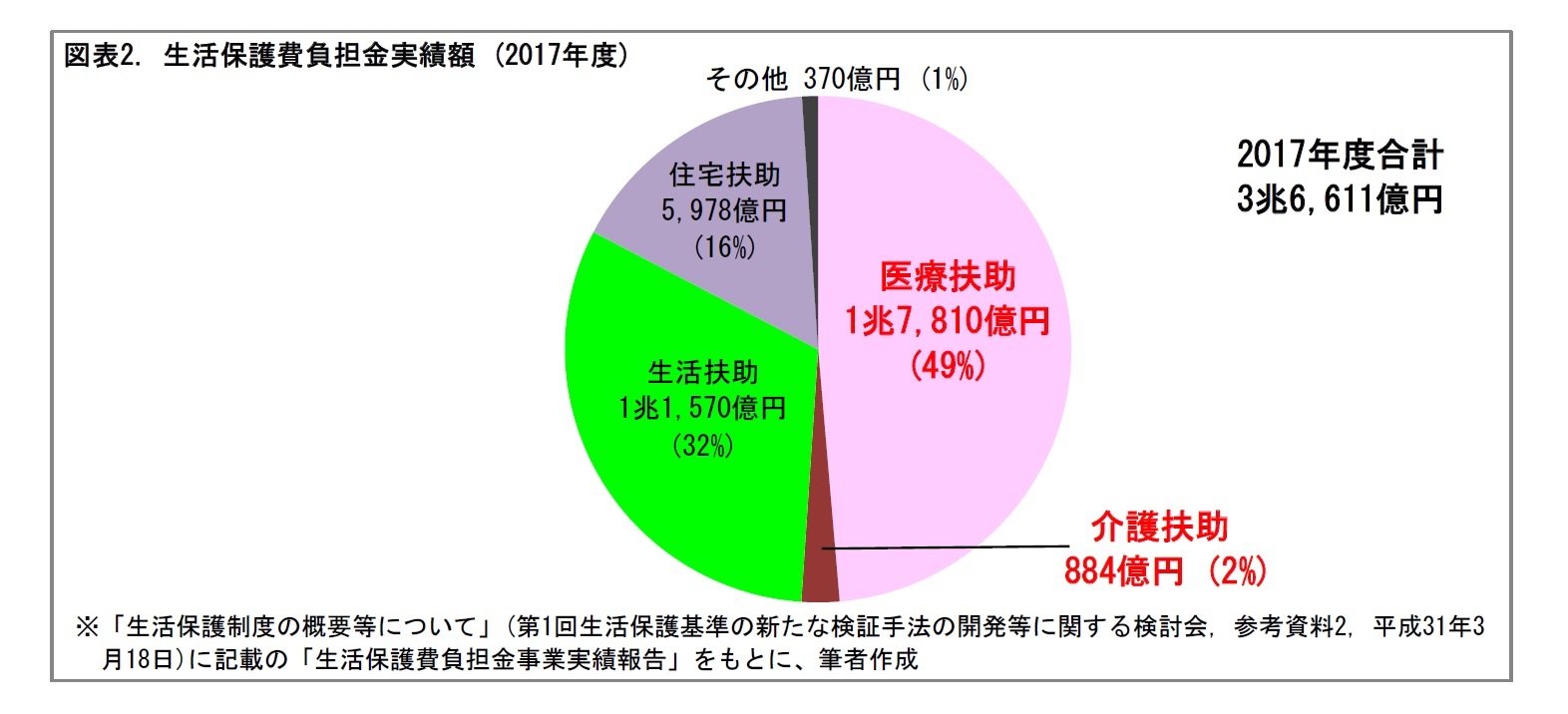

3――生活保護受給者に対する医療扶助・介護扶助

4 この他、国民健康保険には未納者がいる。国民健康保険の保険料収納率は、2017年度に92.45% (「平成 29年度 国民健康保険(市町村)の財政状況について(速報)」(厚生労働省)より) にとどまっており、7.55%の被保険者が未納となっている。

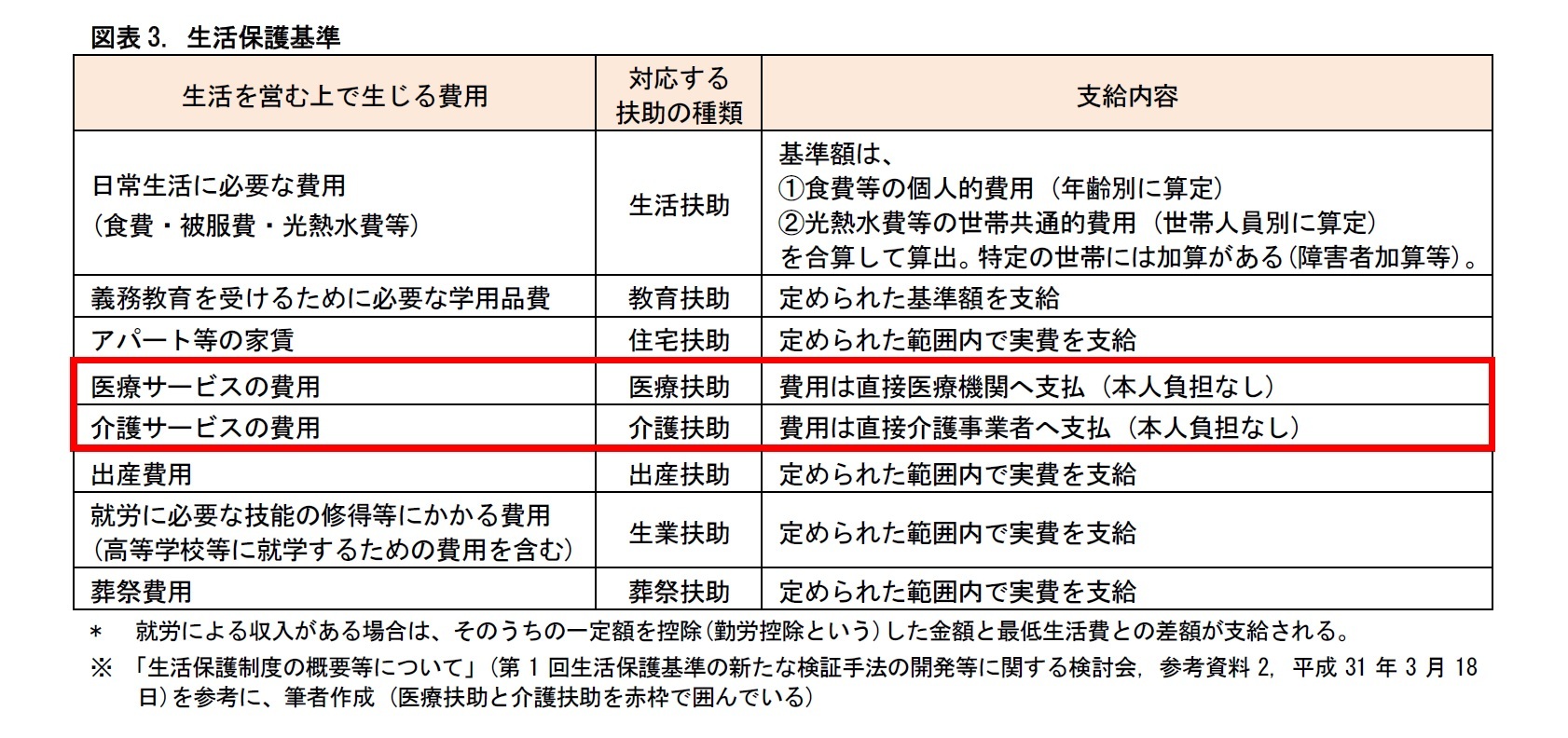

生活保護受給者は、国民健康保険制度や後期高齢者医療制度が適用除外となる5。その代わり、医療扶助として、原則、医療費がすべて支給される。ただし、母子保健法や障害者総合支援法等の公費負担医療が適用される人や、被用者保険の被保険者・被扶養者は、それぞれの制度で給付されない部分が、医療扶助の給付対象となる。被保護者のうち、被用者保険に加入する人の割合は、2~3%程度と見られる6。

5 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律に、それぞれ適用除外の規定がある。

6 やや古いデータではあるが、「平成18年被保護者全国一斉調査」(厚生労働省)によると、加入割合は2.5%(147.3万人中3.6万人)であった。

いっぽう、介護については、やや複雑な取扱いとなっている。

まず、被保護者が、公的医療保険制度に未加入で40~64歳の場合、公的介護保険制度には加入しない。この場合、生活保護法に基づいて要介護認定が行われる。要介護状態となって介護サービスを受ける場合は、その費用の全額が介護扶助として支給される。

被保護者が65歳以上の場合や、公的医療保険制度に加入している40~64歳の場合、公的介護保険制度に加入することとなる。この場合、その保険料は、生活扶助の一部として支給される。要介護状態となって公的介護保険制度から給付を受ける場合、自己負担分については、介護扶助として支給される。すなわち、公的介護保険制度からの給付が優先され、介護扶助の給付は自己負担分のみとなる。

被保護者が医療扶助を受けるためには、まず福祉事務所に申請する必要がある7。申請を受けた福祉事務所は、医療扶助の適否を判断するための資料として、申請者に対して医療要否意見書(以下、「意見書」)を発行する。申請者は、指定医療機関でこの意見書に記入してもらい、福祉事務所に提出する。

意見書は、1医療機関につき1枚必要で、外来では6ヵ月ごと、入院では1回の入院ごとに1枚必要となる。入院が6ヵ月を超えた場合には、そのつど必要となる。福祉事務所は、意見書の内容を精査し、医療の要否を検討する。併せて、障害者総合支援法等の他の法律の適用を確認し、申請者の生活状況などを総合的に判断した上で、医療扶助の決定を行う。

医療扶助の支給が決定された場合は、入院、入院外、歯科、調剤等の必要な医療の種類に応じて、医療券や調剤券が発行される。医療券や調剤券は暦月単位で発行され、有効期間や、指定医療機関が記載される。調剤券の場合は、指定医療機関の記載欄に、指定薬局名が記載される。

介護扶助の場合は、保護申請にもとづき保護が決定されると、介護券が発行される8。介護券には、決定したサービスや有効期間、指定介護機関(事業者)が記載される。介護券は原則として、サービスの種類ごとに発行されるが、便宜的に事業者ごとに一枚の介護券としても差し支えないとされる。

7 ただし、緊急を要する場合で、保護の必要があると認められれば、申請がなくても必要な保護が行われる。

8 保護申請にあたり、被保護者が公的介護保険制度の被保険者の場合は、要介護認定結果通知書、介護保険被保険者証、居宅介護支援計画等(居宅での介護の場合)の写しを添付することが求められる。

医療扶助の対象範囲は、基本的に、国民健康保険と同じ内容となる9。例えば、入院費は支給されるが、本人希望で個室等に移る際の差額ベッド代は自己負担とな10。また、先進医療等の保険外併用療養費に関する医療は原則として適用されない。

国民健康保険との違いは、指定医療機関での受診が必要な点である11,12。指定医療機関以外で受診する場合は、患者の全額自己負担となる。医療扶助では、医療へのアクセスが制限されることとなる。

9 具体的には、(1)診察、(2)薬剤又は治療材料、(3)医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術、(4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、(5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、(6移送が対象。

10 しかし、病院側が治療に必要と判断した場合は、医療扶助の範囲内となる。

11 医療扶助の場合、複数の病院で、同時に同じ科を受診することはできない。例えば、ある病院で受診しながら、別の病院で、セカンドオピニオンを聞くといったことはできない。

12 ただし、緊急を要する場合には、医療券を持たない被保護者でも、受診後に届け出る等の取り扱いが認められることが一般的。(具体的な手続きは、自治体により異なる。)

4――生活保護受給者に対する医療の課題

1|生活保護受給者に多い精神疾患への対策や、健康管理の推進が重要

生活保護受給者は、かかりやすい病気に、特徴がある。

まず、入院をみると、医療扶助は、後期高齢者医療や一般保険医療に比べて、精神・行動障害の疾患の割合が突出して高いことがわかる。これは、精神疾患を患った結果、就業が困難となり、生活に必要な収入が得られず、生活保護を受けるケースが多いためと考えられる13。精神療法、作業療法など、患者に応じたリハビリテーションを進めて、精神疾患の改善を図ることが必要と考えられる。

つづいて、入院外をみると、医療扶助は後期高齢者医療と疾病構造が類似していることがわかる。いずれも、循環器系疾患の割合が高い。加えて、内分泌・栄養・代謝や、筋骨格系・結合組織の疾患の割合も高い。(ただし、後期高齢者医療で一定割合を占めている腎尿路生殖器系の疾患は、医療扶助では限られているといった違いもある。) これらは、医療扶助には、高血圧、糖尿病、高齢期フレイルの患者が多く含まれていることを示唆している。高齢者と同様に、生活習慣病予防や介護予防等により、予防や重症化防止を図ることが重要であるとみられる。

13 一般に、精神科では、患者の入院が長期化しやすい。長期の入院をする患者がいる世帯では、「世帯分離」が行われることがある。世帯分離は、入院患者だけが保護を受け、他の家族は保護を受けずに自立した生活を送るようにするために、家族間で世帯を分けることを指す。精神科では、世帯分離をした上で、入院患者が生活保護を受給するケースがみられる。

医療扶助には、原則として、患者の自己負担がない。かかった医療費は生活保護から支給される。このことは、過剰診療につながる危険性がある。診療と医薬品処方の両面で、その恐れがある14。

(診療) 医科、歯科の診察費や、保険診療内の治療費、手術費は医療扶助の対象となる。これには、リハビリテーションも含まれる。患者としては、医療を受けても、金銭面の負担がない。このため、高頻度入院や、外来での頻回受診が発生しやすい。

(医薬品) 保険薬局等で処方される医薬品にも、患者負担がない。このため、患者に、医薬品を減らすインセンティブは働かない。その結果、例えば、ジェネリック医薬品の使用が進まなくなる。また、精神疾患で、向精神薬等の重複処方が生じやすい。

14 生活保護制度では、不正請求の問題が議論されている。2014年の生活保護法改正では、不正・不適正受給対策の強化が、改正内容の主要項目とされた。これにより、福祉事務所の調査権限の拡大や、罰則の引上げ・不正受給に係る返還金の上乗せ、本人の事前申出を前提とした保護費との相殺などの規定が整備された。また、医薬品処方の問題も検討されている。2018年の生活保護法改正では、被保護者である患者について、医師や歯科医師が医学的知見に基づいてジェネリック医薬品を使用することができると認めた場合には、原則として、ジェネリック医薬品により投薬が行われることとなった。

5――おわりに (私見)

生活保護では、精神疾患に対するリハビリテーション等の体制整備、病気の予防や重症化防止に向けた取組みを進めることが必要となる。その際、診療や医薬品処方において、過剰診療を招きやすいといった課題がある。受給者への注意喚起を促すなど、その適正化を進めることが重要となろう。

生活困窮者への医療・介護の提供体制を堅持することは、人々が安心して暮らすことのできる社会を構築するうえでのカギであると考えられる。引き続き、生活保護受給者に向けた医療・介護の動向に、注意が必要と思われる。

(2020年01月14日「基礎研レター」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月06日

働く人の飲酒量とリスク認識:適正化に気づくのはどのような人か -

2025年11月06日

Meta、ByteDanceのDSA違反の可能性-欧州委員会による暫定的見解 -

2025年11月06日

財政赤字のリスクシナリオ -

2025年11月06日

老後の住宅資産の利活用について考える -

2025年11月06日

日銀がETF 売却を開始

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【生活保護と医療・介護-被保護者の医療アクセスはどのように制限されているか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

生活保護と医療・介護-被保護者の医療アクセスはどのように制限されているか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!