- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢化問題(全般) >

- 認知症と損害賠償-認知症の人の家族の損害賠償責任の考え方

認知症と損害賠償-認知症の人の家族の損害賠償責任の考え方

保険研究部 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長 松澤 登

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

ところで認知症の人の介護は俗に24時間365日といわれ、在宅のまま介護を行う場合には、デイサービス施設を利用するとしても介護者の負担は決して軽いものではない。認知症の人の家族に限ったわけではないが、介護のために家族が仕事を続けられなくなる介護離職が社会問題になって久しい。

特に、徘徊癖のある認知症の人の介護では、突然所在不明となって家族が探すこととなるため、服や持ち物に連絡先を書いたり、GPSをつけたり、家から出るときにアラームがなるような装置をつけたりといった対策を行うこととなる。

徘徊癖があるといっても、認知症の人は(その人が思う本来の)家に帰るという意識で(実際の)家から外出するなどしており、認知症の人にとっては当たり前の行動を取っているとのことである。行方不明の間の家族の不安はいくばくかと推測するが、本人の行き先はもちろんのこととして、事故にでもあっていないかという不安もある。

本稿ではジェロントロジー研究の一環として、マスコミでも大きく報道された、いわゆるJR東海事件を取上げる。認知症の人にかかわる人の賠償責任がどのように判断されたか、そしてどのような問題が残っているのかをできるだけ平易に解説を行うこととしたい2。

本件では大企業であるJR東海と個人という関係であるので、直感的にJR東海が損失を負担すべきではないかという考えに傾きがちだと思われる。しかし、この問題の難しさは、個人対個人という関係であっても原則として同じロジックで問題が判断されるべきものであるため、判断には合理性・公平性が求められるところにある。

1 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000076554.pdf 参照。

2 文献は多数あるが、ウェブで閲覧できるものとして、吉村良一「監督義務者責任(民法714条)の再検討」(立命館法学2016年5・6号)、田口文夫「責任無能力者の加害行為と監督義務者の責任」(専修大学法学研究所紀要(2018-02-28))など。

2――事実の概要と若干の前提

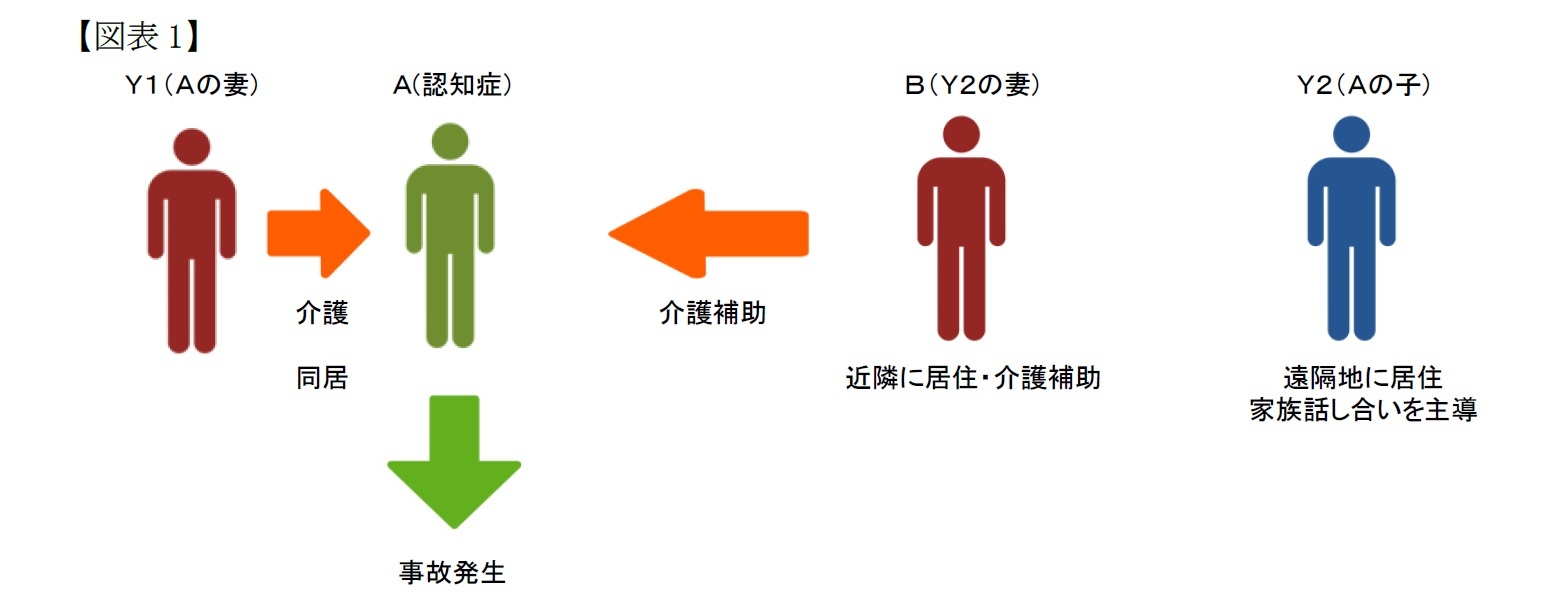

読者の理解のため事案を簡略化して、以下解説を行う。認知症であるAは、その妻であるY1(要介護1と認定されている)と自宅兼事務所で同居していた。また子3であるY2が主導した家族の話し合いの結果として、Y2の妻Bが自宅のそばに居住してY1とともにAの介護に当たっていた。Aは過去2回ほど行方不明となったことがあったため、自宅の玄関には無断外出防止のためのチャイムのセンサーが設置されていた。また、事務所の出入り口にも来客を知らせるためのチャイムをならすセンサーが設置されていた。事務所の出入り口のセンサーはAが頻繁に出入りするためにスイッチを切っていた。AはY1と事務所で二人きりのとき、Y1がまどろんでいる間に家から外出した。Aは自宅そばの駅の隣の駅で線路に降りたところを電車にはねられて死亡した(図表1)。

3 Y2のほかにも子がいるが、地裁で損害賠償責任が否定され、控訴審以降は争っていないことから本文では触れないこととする。

一般に、損害を生じさせた者が賠償責任を負うこととなる法的な根拠は不法行為責任である(民法第709条)4。賠償責任義務を負う者は、自己の行為の責任を理解(弁識)する能力が必要とされる。そのため、認知症等により自己の行為の責任を理解することができない人は、賠償責任を負わない(民法第712条、第713条)。

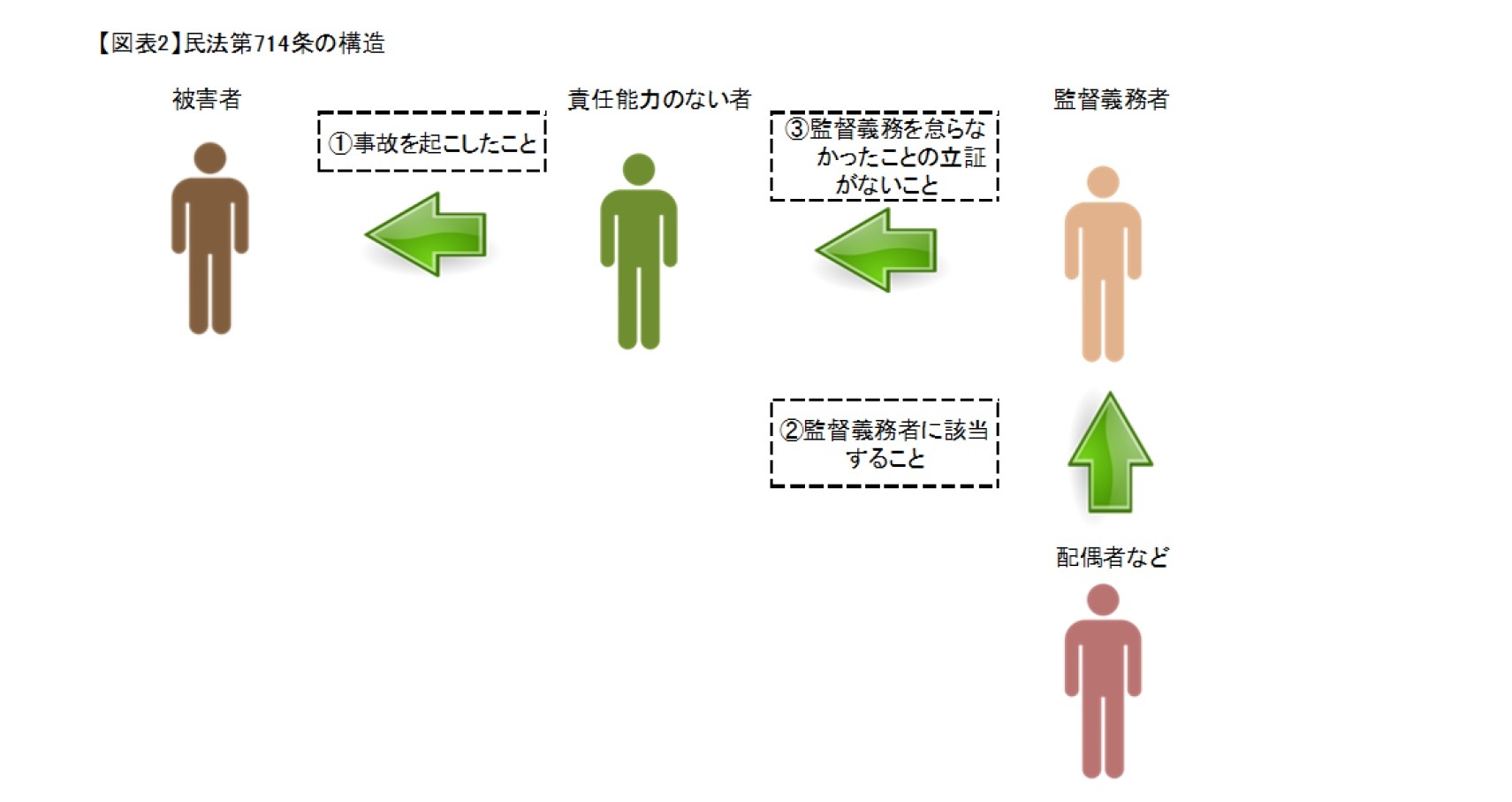

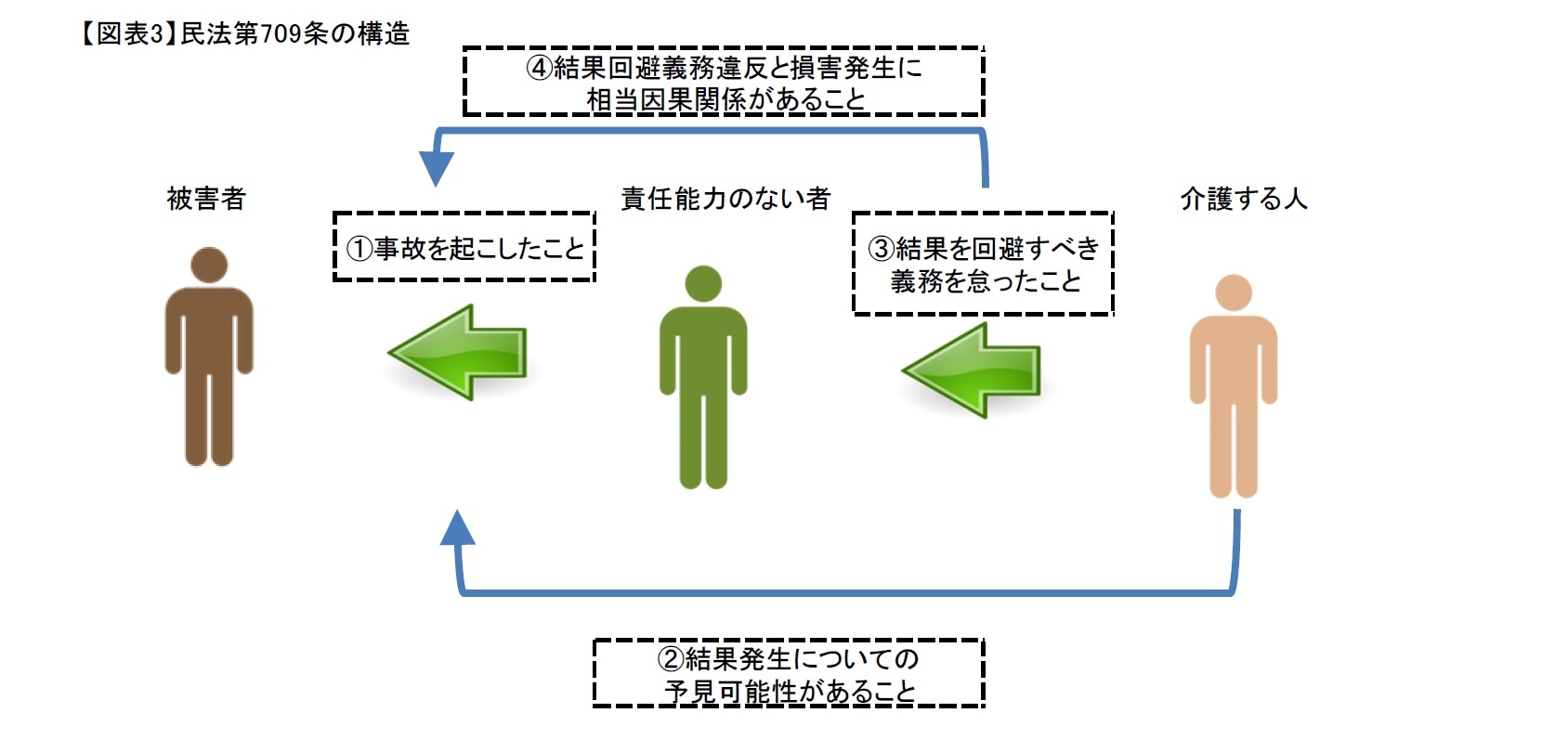

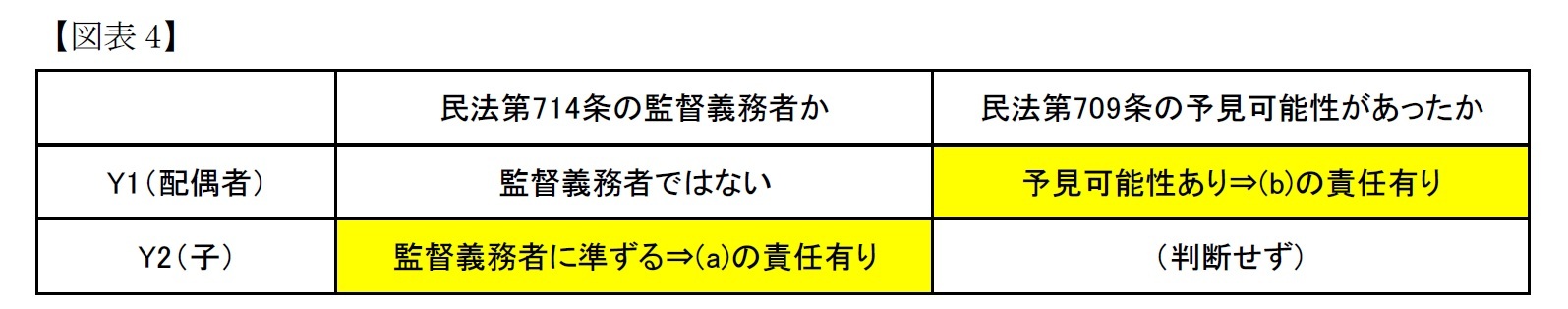

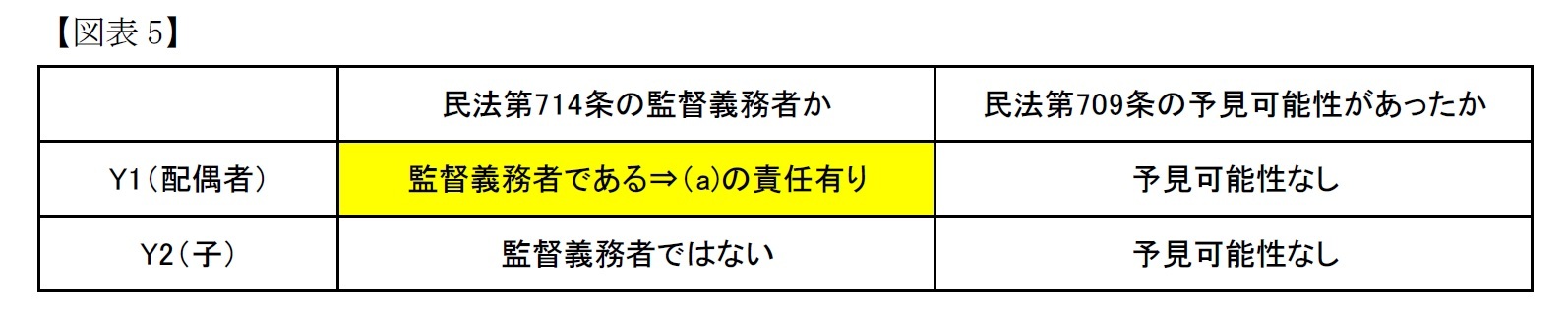

このように認知症の人など実際の事故を起こした者が責任を負わない場合には、(a)認知症の人の法定の監督義務者が監督義務違反として賠償責任を負う(本稿では、民法第714条の監督義務責任という) 。ただし、監督義務者が監督を怠らなかったときや、監督義務を怠らなかったとしても損害が発生した場合には、賠償責任を負わない。また、(b)実際に認知症の介護にあたる人などが、認知症の人が事故を起こすことを具体的に予見できたのに回避することを怠った場合には、介護にあたる人の不法行為として損害賠償の責任を負う(本稿では、民法第709条の回避義務責任という)と解されている5,6。

具体的に、原告としては、以下の二つの主張立証を行うこととなる。

(a) まず原告は民法第714条に照らして、①責任能力の無い者Aが事故を起こしたこと、および②Y1・Y2が、責任能力のないAの法定の監督義務者に該当することを主張立証すべきことになる。この①②の主張・立証が行われたときには、Y1・Y2から、Y1・Y2が監督義務を怠らなかった(あるいは監督義務を尽くしても結果は発生した)との主張立証を行うこととなる。③監督義務を怠らなかったことが否定されると、Y1・Y2に民法第714条の監督義務責任として損害賠償義務が生ずる(構造として図表2参照)。

4 別に、契約関係にある場合の債務不履行による賠償責任(民法第415条)もあるが本件とは関係が無い。

5 未成年のケースであるが、民法第709条の回避義務責任を問題とするものとして、最判平成18年2月24日http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62625 を参照。

6 地裁では原告がA本人の不法行為責任があり、その責任を遺族が相続したとの主張もあったが、地裁でAの責任能力が否定され不法行為責任も否定されたため、この点については本文では触れない。

一方、(b)の主張は一般的な不法行為責任(結果の回避義務違反)を問うものである。こちらは実際に発生した事故が予見できたことを前提とする個別具体的な義務とされている。そのため、責任能力の無い人が他者に損害を与えたという結果について、その結果発生の可能性について、実際に介護にあたっていた人が具体的に予見できたのかという問題が肝となる。この点にも注目していただきたい。

7 吉村良一「不法行為法(第5版)」(有斐閣2017年)p203参照。

3――裁判所の判断

また、Y2については家族の話し合いを主導したこと、Aの重要な財産の処分や方針を決定する立場がAから引き継がれていること、および玄関にチャイムセンサーを設置したこと等に照らして法定の監督義務者に準ずるものとした。その上で、事務所出入り口のセンサーを切っていたことやヘルパーを頼まなかったことに監督義務違反があるとして(a)の民法第714条の監督義務責任を認めた。

地裁判決はY1に民法第709条の回避義務責任を認めたが、2度ほど行方不明となったとの事実があり、外出するおそれがあったというだけで鉄道事故発生の具体的な予見可能性があったとする点でY1には酷でないかと思われ、後に高裁で否定されている。また、Y2に対しては、介護体制の構築を主導したとはいえ、実際に同居も介護もしていないのに、法定の監督義務者に準ずると認定するのは実態に沿った判断であるかどうか議論のあるところと思われる。

8 なお、地裁判決は本人であるAには弁識能力はなかったとして、Aの不法行為責任を否定している。

他方、Y2は成年後見人に選任されたことも無く、補助的に介護を行っていたに過ぎないため、監督義務者とはいえないとして、民法第714条の監督義務責任を否定した。

また、上述(b)の民法第709条の回避義務責任をY1・Y2ともに認めなかった。Aが過去に電車に乗ろうとしたり、線路に入り込んだりしたようなことがなかったというような点を踏まえて具体的な予見可能性はないものとして責任を否定した。

高裁は、法定監督義務者とする根拠として保護者としての義務や夫婦の協力扶助義務を挙げているが、後述の通り、この判断は最高裁で否定されている。

(2019年11月19日「基礎研レポート」)

03-3512-1866

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 東宝の自己株式取得-公開買付による取得 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/22 | 米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

| 2025/10/15 | 芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【認知症と損害賠償-認知症の人の家族の損害賠償責任の考え方】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

認知症と損害賠償-認知症の人の家族の損害賠償責任の考え方のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!