- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 現代消費文化を斬る-「今時の若いもんはなぜ消費しないのか」という問いに対する試論

現代消費文化を斬る-「今時の若いもんはなぜ消費しないのか」という問いに対する試論

生活研究部 研究員 廣瀬 涼

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

はじめに

紀元前1680年頃に誕生したヒッタイト王国の粘土板で作られた書簡には、「最近の若者は・・・」といった若者の現状を嘆く言葉が記述されている。また、紀元前400年頃に活躍した古代ギリシア哲学者ソクラテスは、「子供は、暴君と同じだ。部屋に年長者が入ってきても、起立もしない。親にはふてくされ、客の前でもさわぎ、食事のマナーを知らず、足を組み、師にさからう」と、プラトンも「最近の若者は 目上の者を尊敬せず 親に反抗 法律は無視 妄想にふけって 道徳心のかけらもない このままだとどうなる?」と、それぞれ若者の立ち振る舞いに嘆いている。日本においては、平安時代に清少納言が若者言葉について苦言を呈している。いつの時代も若者は、理解されがたい存在であり、決して「現代の若者」だけが目くじらを立てられている存在ではないことがわかる1。

さて、「若者の○○離れ」という言葉で、若者がなぜ消費しないのか、という点について様々な事象について語られることが多くなってきた。実際に彼らが様々なものから離れているか否かは別にして、なぜ彼らは「消費しない」のだろうか。

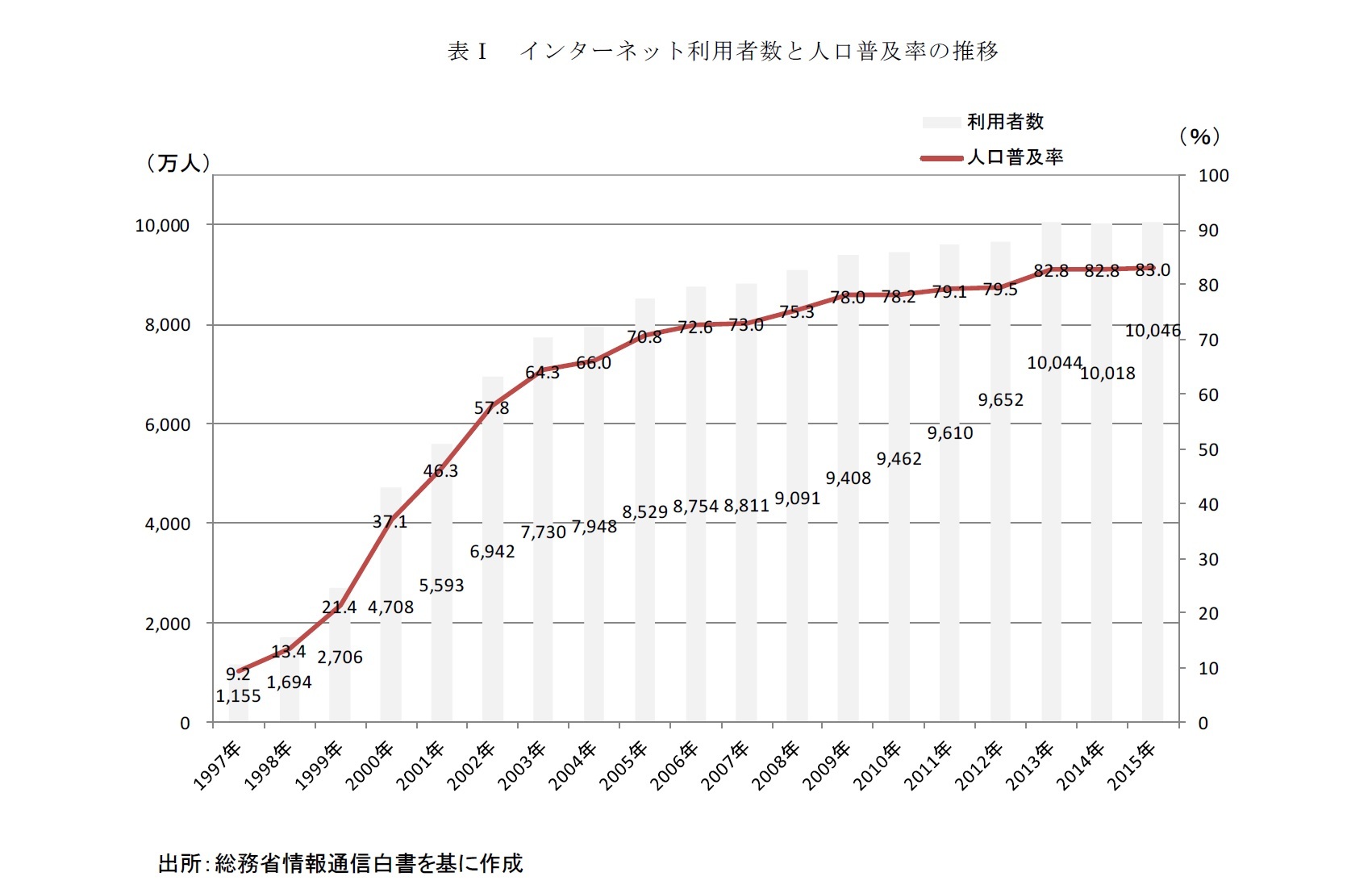

1――インターネットの普及とデジタルネイティブ

その後もiPhone3Gブームを皮切りにスマートフォンが普及すると、人々はますます自身では消化しきれないほどの情報を日々浴びることとなる。その結果、皮肉にも「Naverまとめ」のように情報集約系サイトが流行し、「情報を大まかに把握する」ことが情報社会において主流となった。若者においては「Twitter」や「Instagram」をはじめとしたSNSで、流れてくる社会情勢やトレンドを文字通り指で流しながら(スワイプ)、流し読みしている。以前新聞の一面を流し読みしていた時代とは比にならない情報量を若者は指先一つで、自身に必要な情報だけを取捨選択しているのである。

2――消費方法の多様化

彼らが中学生になる2008年から2009年にかけては「H&M」や「FOREVER21」が日本に上陸するなど、ファストファッションブームが起きた。若者は海外ファストファッションブランドや、1990年初頭にフリースでその地位を築いた「ユニクロ」や「しまむら」、「Honeys」、「WEGO」といった低価格ブランドを賢く組み合わせて、お金をかけずにファッションを楽しむようになる。

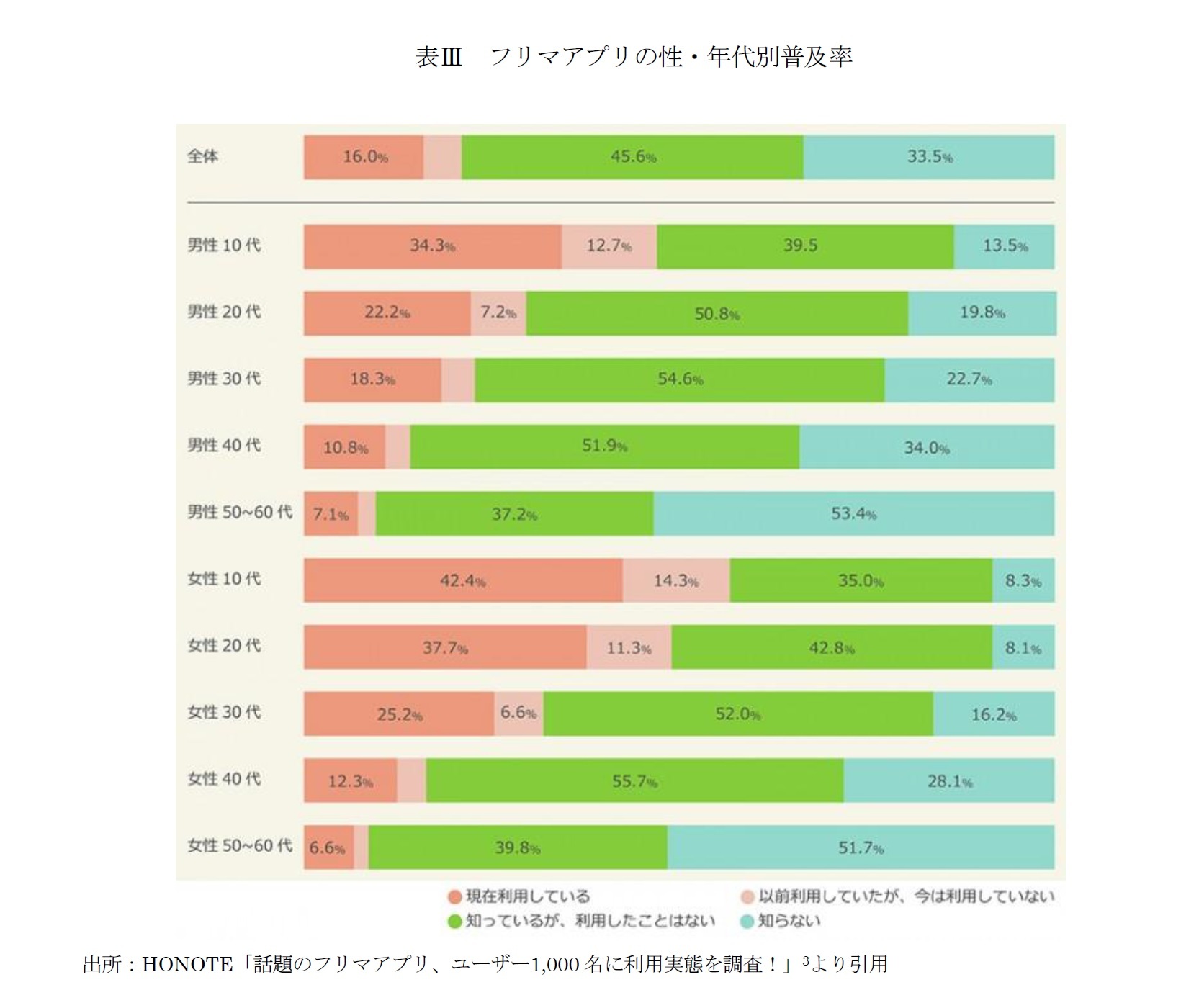

特に、最新の消費方法である「ネットフリマアプリ」の普及状況についてみてみたい。彼らが大学生であった2016年には「メルカリ」が初めて黒字化するなどチャネルの選択肢として、フリマアプリが浸透したころである。

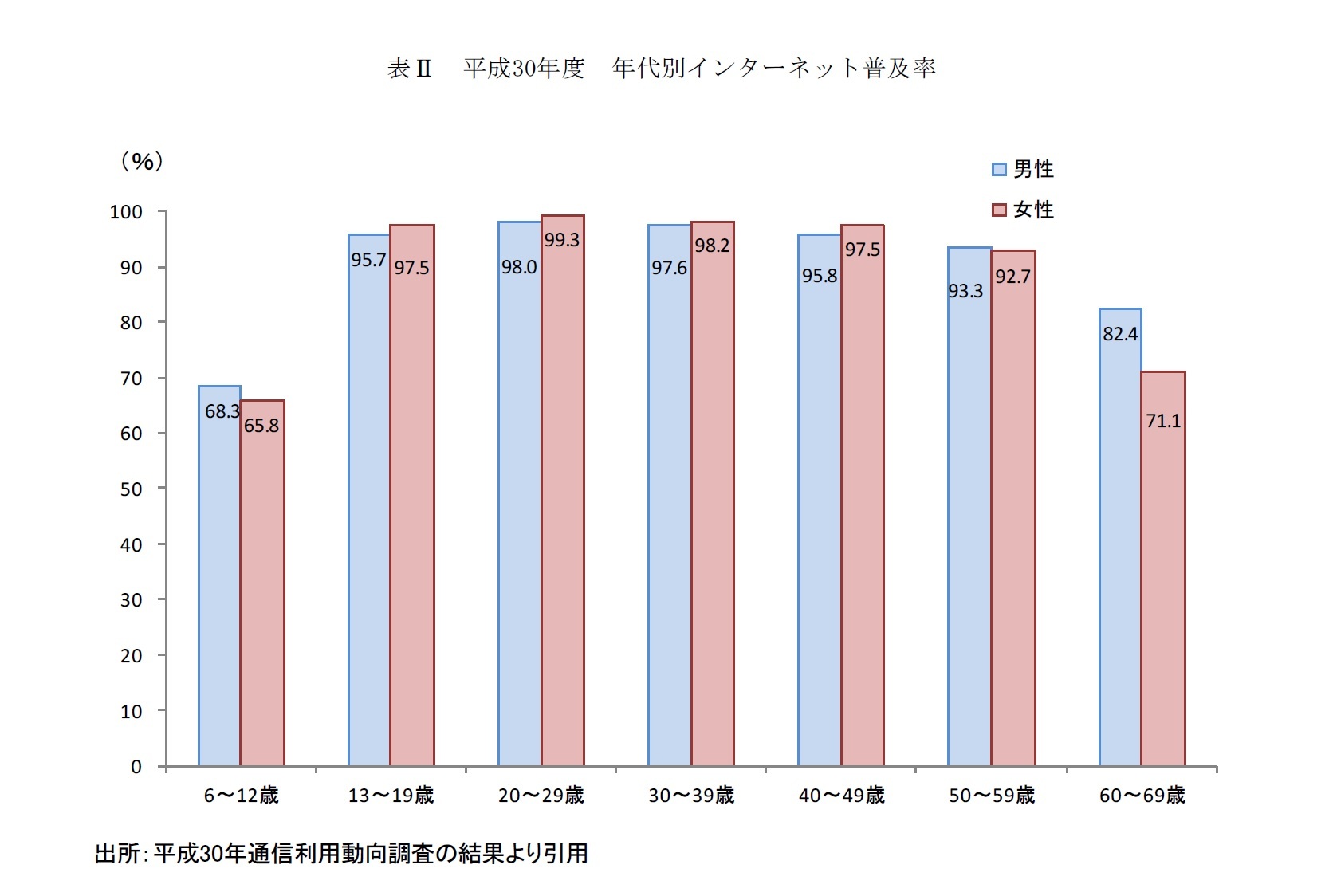

表IIは、世代・年齢別のインターネット普及率である。13歳から59歳までで男女ともに90%以上の普及率がある。

3――ジャム売り場のジャムは種類が多いほうがいいのか

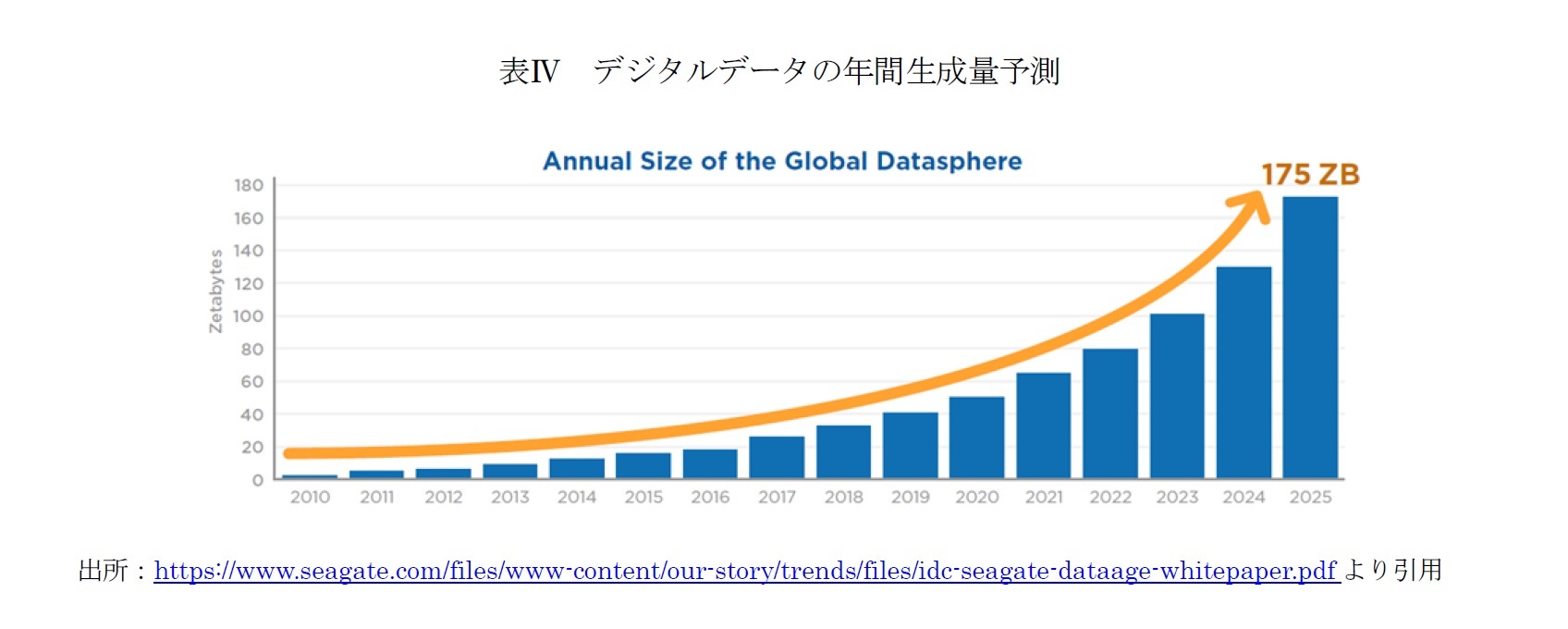

話を戻すが来る2020年、世界のデジタルデータの年間生成量は40ZB(ゼダバイト)を越え、2025年には175ZBに到達すると予想されている。我々の馴染み深いGB(ギガバイト)で換算すると1ZB=1兆GBとなり175ZBが途方もない数字であることは言うまでもないだろう6,7,8。

4 Sheena Iyengar(2010)The Art of Choosing Twelve

5 佐藤尚之(2018)『ファンベース 支持され、愛され、長く売れ続けるために』ちくま新書

6 http://cool-father.com/increase/

7 https://www.otsuka-shokai.co.jp/media/byline/numbers/20160926.html

8 https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/idc-seagate-dataage-whitepaper.pdf Source: Data Age 2025, sponsored by Seagate with data from IDC Global DataSphere, Nov 2018

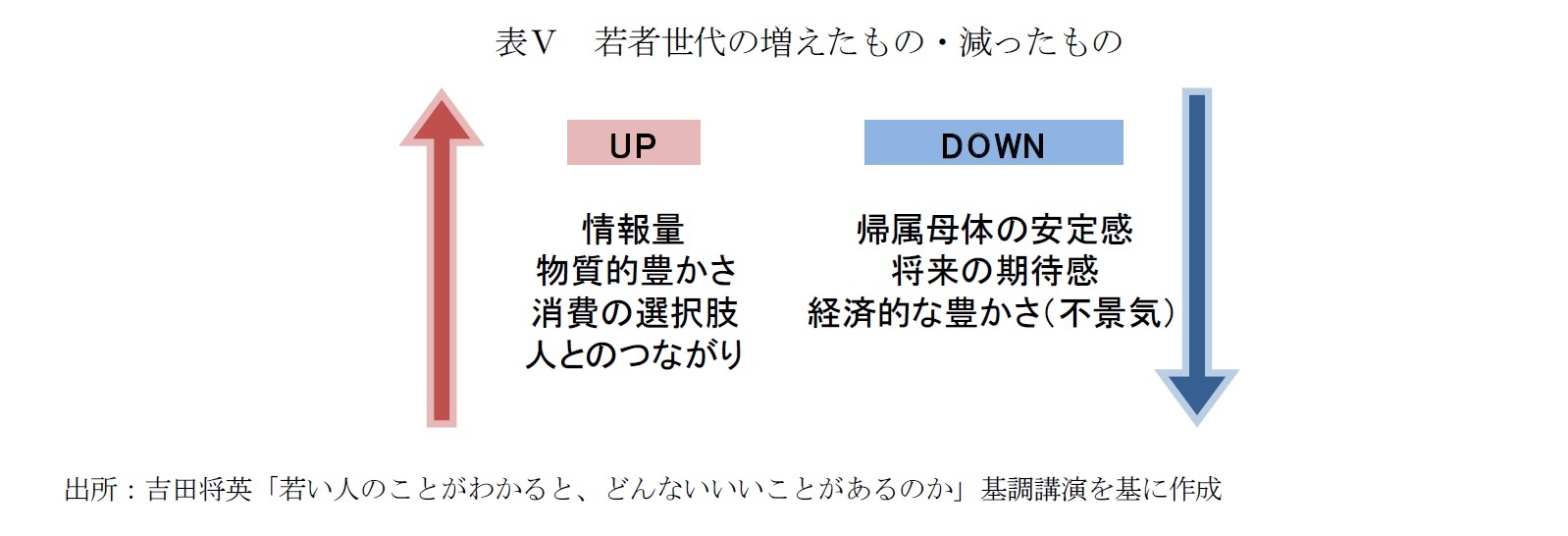

4――現代の若者の増えたもの・減ったもの

5――若者の○○離れに対する試論

その中で○○離れとして挙げられるような車やブランド品、ゴルフや海外旅行など何であれ、「なぜ今買わなきゃいけないのか(やらなくてはいけないのか)」という明確な理由を見出せない限り、彼らがそれを消費する動機すら生まれないのである。ブランド商品の流行やゴルフや海外旅行のブームは「誰かが持っているから」が購買動機のそのものであった。しかし、大衆が共有する価値観に対する消費は、個が自己満足を充足していくような個人完結型の消費に変化していった。従来の誰かが持っているから、誰かが買えといったからといった消費動機は、現代の若者にとっては「なぜ?」を生み出すにしか過ぎない。これは言い換えれば、年上世代が若者に対して「なぜ消費すべきなのか」価値を提示できていないだけなのではないか。また、限られた彼らの経済能力の中で「なぜ必要なのか」という問いを解消することが若者に対するマーケティングアプローチといえるのではないだろうか。

仮に「若者の○○離れ」が起きているというのならばそれは、若者の「なぜ」に向き合おうとしない「社会の若者離れ」が起きていると考えることができるのかもしれない9。

9 吉田将英(2016)『若者離れ 電通が考える未来のためのコミュニケーション』エムディエヌコーポレーション

(2019年09月17日「基礎研レポート」)

03-3512-1776

- 【経歴】

2019年 大学院博士課程を経て、

ニッセイ基礎研究所入社

・公益社団法人日本マーケティング協会 第17回マーケティング大賞 選考委員

・令和6年度 東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部若年支援課広報関連審査委員

【加入団体等】

・経済社会学会

・コンテンツ文化史学会

・余暇ツーリズム学会

・コンテンツ教育学会

・総合観光学会

廣瀬 涼のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/17 | 選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/09/25 | 情報・幸福・消費──SNS社会の欲望の三角形-欲望について考える(1) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/09/12 | 「イマーシブ」の消費文化論-今日もまたエンタメの話でも。(第7話) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/06/13 | 年齢制限をすり抜ける小学生たち-α世代のSNS利用のリアル | 廣瀬 涼 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【現代消費文化を斬る-「今時の若いもんはなぜ消費しないのか」という問いに対する試論】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

現代消費文化を斬る-「今時の若いもんはなぜ消費しないのか」という問いに対する試論のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!