- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 感染症の現状 (後編)-感染症は人類の歴史をどう変えたか?

感染症の現状 (後編)-感染症は人類の歴史をどう変えたか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

0――はじめに

本稿は、市中感染を主なテーマとする。過去に発生した感染症のアウトブレイク(感染患者の発生)を簡単に振り返り、そこからいくつかの気づきを抽出していく。そして、感染拡大防止のためにとられた対策が、社会制度や社会心理など、幅広い領域に関係するものであったことをみていく。

また、病気が拡大する様子を表す数理モデルについても簡単に触れていく。そこでは、感染症の拡大予防に重要な役割を果たす「集団免疫」について、数理的な観点からみていきたい。

その上で、最後に、感染症への対策について、まとめと私見を述べることとしたい。

前稿と本稿を通じて、読者に、感染症対策への関心と理解を深めていただければ、幸いである。

1――感染症の歴史

2――大昔からある感染症

1 感染症に関する一般向けの文献に掲載されているものを中心に取り上げた。

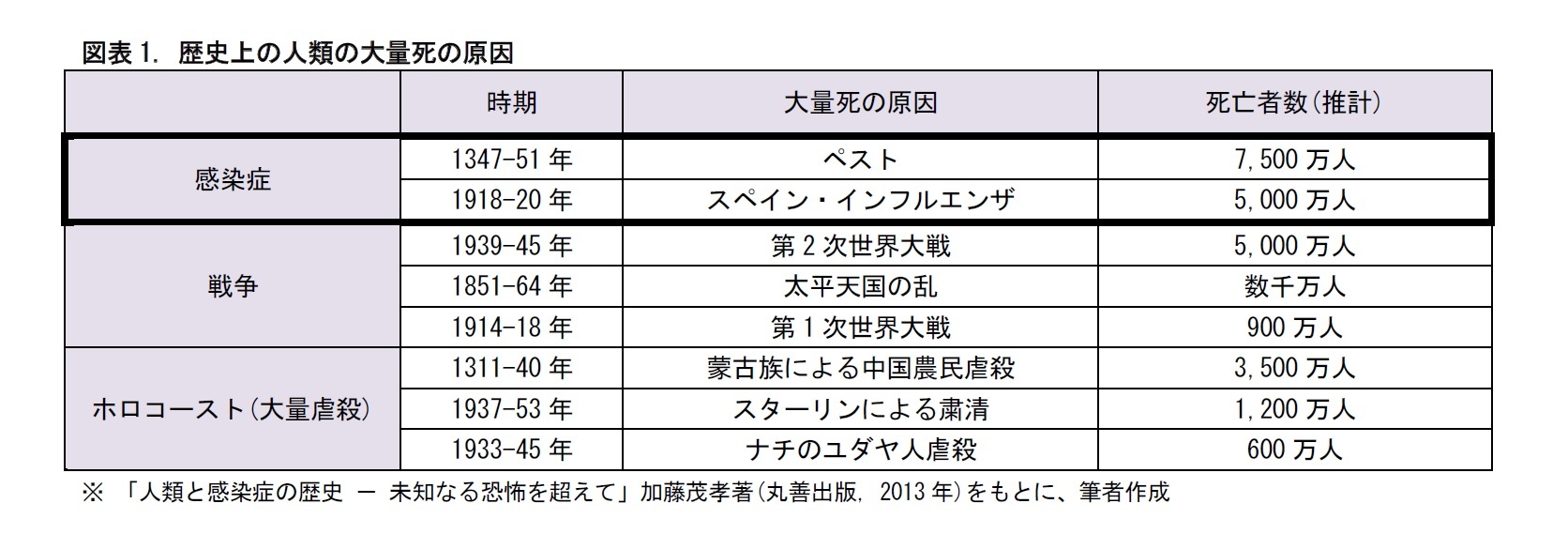

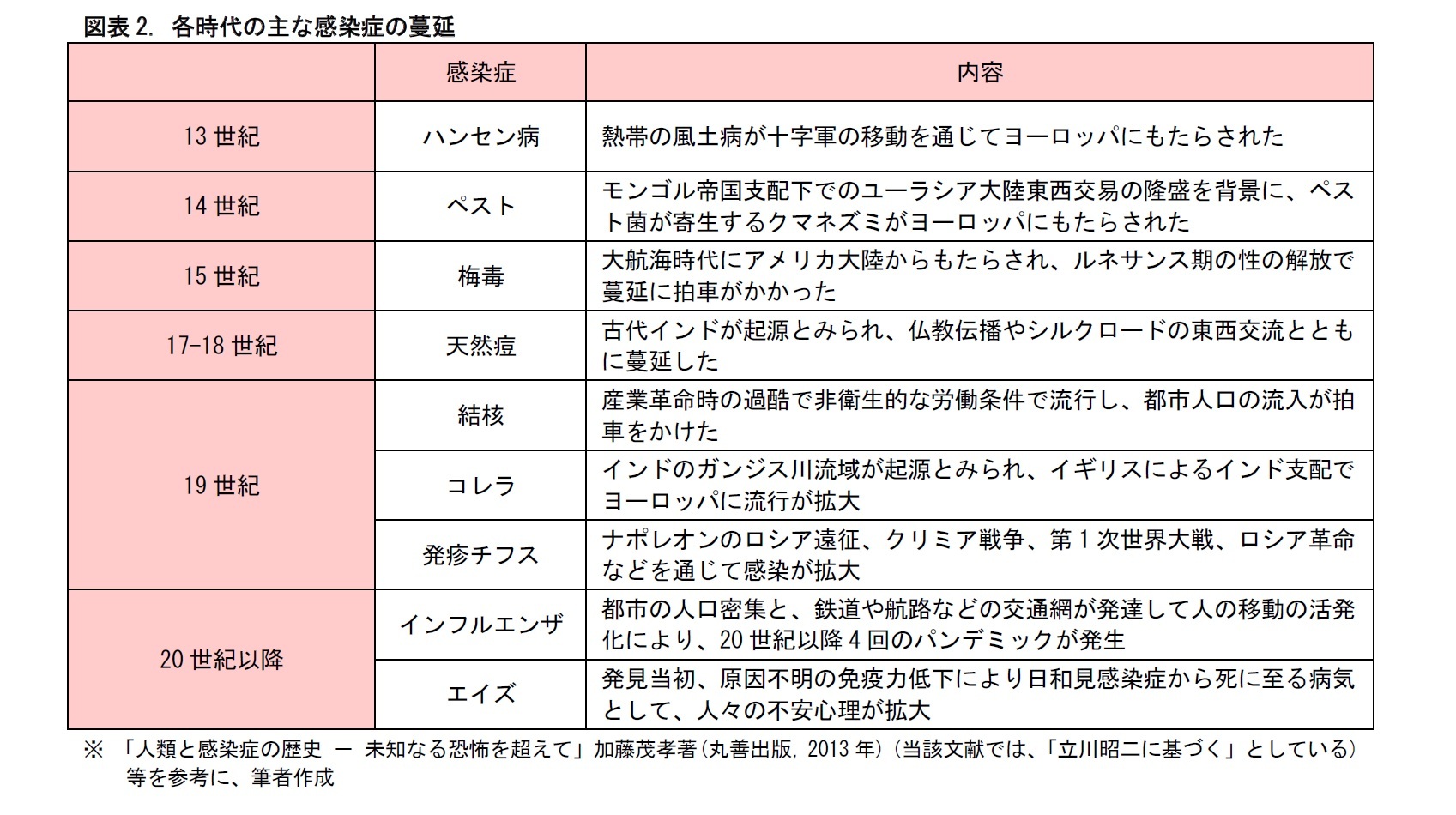

人類史上に、最も大きな影響を与えた感染症として、ペストが挙げられる。患者は高熱、頭痛、精神錯乱などの症状を示すとともに、皮膚に黒っぽい斑点が出て死亡することが多いため「黒死病」ともいわれた。ペストは、ヨーロッパの社会・文明を変化させた感染症といえる。

記録に残る最初のペストの流行は、541年の東ローマ帝国。流行の最盛期には、首都コンスタンチノープル(現在のイスタンブール)で、毎日5,000人~1万人もの死者が出たという。当時の皇帝ユスティニアヌス一世もペストにかかり、回復はしたものの、ガリア(フランス)やイギリス諸島への侵略計画を断念せざるをえなくなったとされる。

中世には、モンゴル帝国の支配下でユーラシア大陸の東西交易が盛んになり、ペストの伝播が進んだ。ヨーロッパでは、14世紀にペストが大流行した。特に、1348~53年の6年間で、当時1億人といわれるヨーロッパの人口のうち、2,000万人~3,000万人がペストで死亡したと推定されている。花の都フィレンツェにはペストで亡くなった人の死体があふれ、地方では多くの村が人口減のために廃村となった。深刻な労働力不足により、農業の労働形態は変化を迫られた。農奴制が崩壊し、小作農が出現して、農民の地位向上につながった。また、ヴェネツィア共和国では、疫病の感染が疑われる船舶を40日間(疫病の潜伏期間)港外に強制的に停泊させる、検疫制度が開始された2。

ペストの宿主はノミで、そのノミがクマネズミなどの齧歯(げっし)類の動物に寄生している。1910年頃には、世界的流行は終わったとされている。現在は、抗生物質での治療が可能となっている。ただし、ワクチンは開発されていない。

ペスト流行時のパニック状態における、人々の心理についてみておきたい。当時、悪疫の原因を求める民衆の心理が、ユダヤ教徒という犯人を仕立てて迫害を招いた。“ユダヤ人が井戸に毒を投げ込んだ”等のデマが広まり、ユダヤ人の虐殺や、家の焼き討ちが行われたという。

2 検疫のことを、英語ではquarantineという。この語は、40日間という意味を有している。

結核は太古の昔から存在していたとされる。イスラエル沖で発見された9,000年前の人骨や、古代エジプトの紀元前600年ごろのミイラなどから、結核に感染した人の痕跡がみつかっている。

イギリスの産業革命期には、都市の人口が増え、非衛生的で過酷な労働が行われたことから、結核が大流行した。日本でも明治時代の近代工業化のなかで、結核が流行した。病気療養のために、空気の澄んだ高原の療養所でサナトリウム療法が行われた。しかし、患者は増え続けて、1936年には日本の死因第1位となり「国民病」、さらには「亡国病」とまで呼ばれるようになった3。

WHOの報告書4によると、結核は、世界の10大死因の1つとなっている。2017年には、世界全体で1,000万人が結核に罹患し、130万人が結核で死亡している。特に、エイズ患者は免疫力が低下しているため結核にかかりやすいとされる。この死亡者の中には、30万人のHIV感染者が含まれている。

結核は、空気感染により、感染が拡大する5。結核菌はさまざまな器官で細胞内寄生をする。特に、酸素を好むため、肺の空洞で増殖して肺結核となることが多い。結核菌が増殖すると、発熱、喀痰(かくたん)・喀血(かっけつ)等の症状が出る。結核菌が血流に乗って、臓器に病変をつくることもある。脳に到達すると、脳を包む髄膜に病巣をつくり、結核性髄膜炎を起こして死に至ることがある。

結核は、半年間の薬剤服用で治癒が可能とされる。近年、薬剤耐性を持つ結核菌が出現している。複数の薬剤に耐性を持つ多剤耐性菌や、4つ以上の主要薬剤に耐性を持つ超多剤耐性菌も現れている。

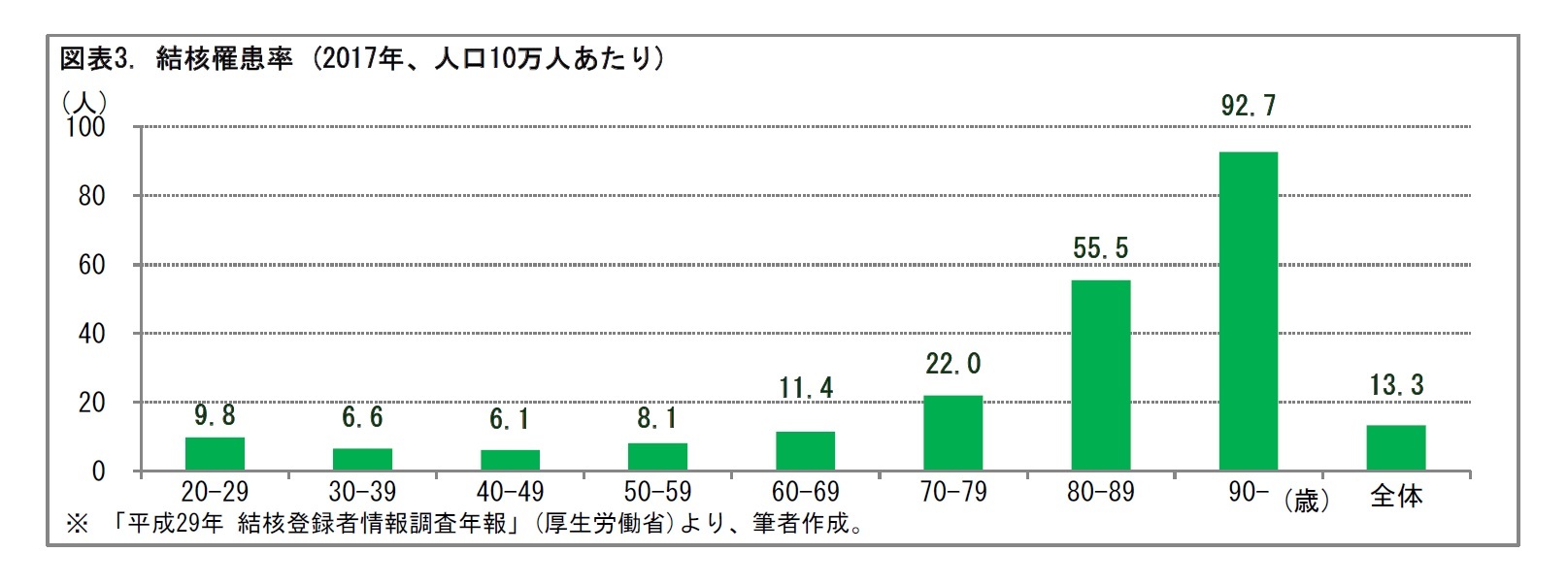

WHOによると、現在、世界の総人口の約3分の1は、結核菌に感染しているものの、発症はせず、他の人に感染させることのない潜在性結核感染症の状態にあるとされる。日本では、この状態の人が、高齢化により免疫力が低下することで、発症・再発するケースが出ている。年齢別の結核罹患率は、高齢ほど高い傾向にある。このため、厚生労働省や全国の自治体では、「結核は過去の病気ではありません」とのスローガンのもと、注意喚起が行われている。

感染症の中には、かつて蔓延し、一度下火になったものの、近年隆盛となっている「再興感染症」と呼ばれるものがある。結核は、再興感染症の代表例といえ、感染拡大への注意が必要とされる。

3 結核の患者の皮膚が透き通ったように白くなって死に至るため、ヨーロッパでは「白いペスト」、「白死病」と呼ばれた。

4 “Global Tuberculosis Report 2018”(WHO)による。

5 なお結核は、空気感染しかしない。このような感染は、「絶対的空気感染」と呼ばれる。結核は、結核菌を含む飛沫核が空気中に浮遊し、これを吸入して、口腔・鼻腔、上気道、気管支を通過して肺胞に到達することで感染が成立する。飛沫は水分を含んでいるため重く、気道や気管支の粘膜に付着して喀痰として排出される。このため結核は、飛沫感染や接触感染はしない。絶対的空気感染については、前編の感染経路の分類の脚注を参照。

天然痘は、歴史上、多数の人々を死に至らしめてきた疾病である。20世紀には2つの世界大戦による死者は全世界で1億人に満たないが、天然痘による死者は3億人とされている6。

天然痘は、日本でも仏教伝来と同時期に、大陸からもたらされたとみられている。737年には平城京で流行して、藤原氏4兄弟7をはじめ、多くの死者を出した。東大寺の大仏は、聖武天皇により、その悲劇の終わりと国家安泰を願って建立された。

天然痘は、ヨーロッパでは昔から流行が繰り返されて、感染した人々は免疫を持っていたとされる。15~16世紀の大航海時代に、ヨーロッパの航海者はアメリカ新大陸に到達し、そこで開拓を始める。1521年にはアステカ帝国(メキシコ)、1533年にはインカ帝国(ペルー)がスペイン人の遠征隊によって征服された。これらの征服は、帝国側の軍事的敗北というよりも、スペイン人の遠征隊がたまたま持ち込んだ天然痘の流行のために帝国側の戦闘力が喪失したことによる影響が大きかったといわれる。

天然痘は、人のみが感染するウイルス性の病気で、感染した人は必ず発症する8。一度かかれば、二度とかかることはない。天然痘ウイルスは口や喉の粘膜で増殖し、それが血流に乗ってさまざまな臓器に至る。患者は頭痛、腹痛、嘔吐などの症状を表し、高い致死率を示す。また、ウイルスは皮膚にも向かい、痘痕(あばた)と呼ばれる発疹を出す。命が助かったとしても痘痕は生涯残るため、外見・容姿を気にする患者の心の傷は癒えないとされる。また、天然痘による失明も、数多くみられる。

1796年、イギリスの医師エドワード・ジェンナーは、牛痘にかかった人のおできの膿を接種することで天然痘の免疫が得られることを確認した。この「種痘」の発見が、天然痘の予防法確立につながった。天然痘にはヒト以外の宿主がなく、感染者は必ず発症するため感染拡大防止の対策をとりやすかった。種痘をベースに、ワクチンによる予防法も確立されていた。こうしたことから、天然痘の根絶に向けた取り組みが進められた。WHOは1960年代に、患者を見つけ出して患者周辺に種痘を行う「サーベイランスと封じ込め作戦 9」を展開して、顕著な効果をあげた。そして、1980年に天然痘の世界根絶宣言を行った。天然痘は、これまでに人類が根絶することができた唯一の感染症となっている10。

6 「怖くて眠れなくなる感染症」岡田晴恵著(PHPエディターズ・グループ, 2017年)の内容を筆者がまとめた。

7 737年に、藤原武智麻呂(たけちまろ)、藤原房前(ふささき)、藤原宇合(うまかい)、藤原麻呂(まろ)の4氏が、相次いで死亡。いずれも藤原鎌足の孫で、藤原不比等の子。

8 つまり、感染しているが発症していない「不顕性感染」の状態の患者はいない。

9 流行地域で患者を見つけた人に対して、賞金(1米ドル)が支払われた。患者が減るにしたがって、賞金額を引き上げていくことで(最終的には1,000米ドルにまで引き上げ)、サーベイランスと封じ込めが徹底された。

10 現在、アメリカとロシアの研究機関で保管中の株が人為的に流出して、バイオテロに利用される懸念が指摘されている。

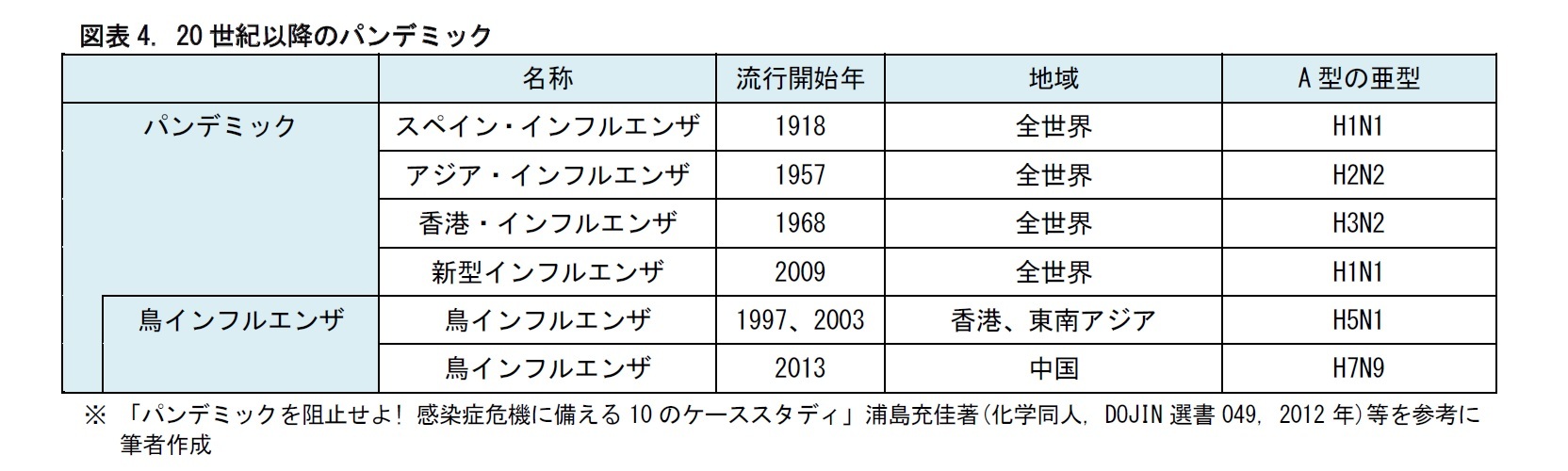

インフルエンザ(流行性感冒)は、これまでに何回かのパンデミック(世界的流行)を引き起こしている。20世紀には3回、21世紀にはこれまでに1回のパンデミックが発生した。特に、1918年には「スペイン・インフルエンザ」のパンデミックが起こり、最大推計で世界で5,000万人が死亡したとされる11。これは、1つの感染症のアウトブレイクによる死者数としては、最大級のものといわれる。こうしたパンデミックの背景には、都市部の人口密集が進んだことと、鉄道や航路などの交通網が発達して人の移動が活発になったことがあると考えられている。

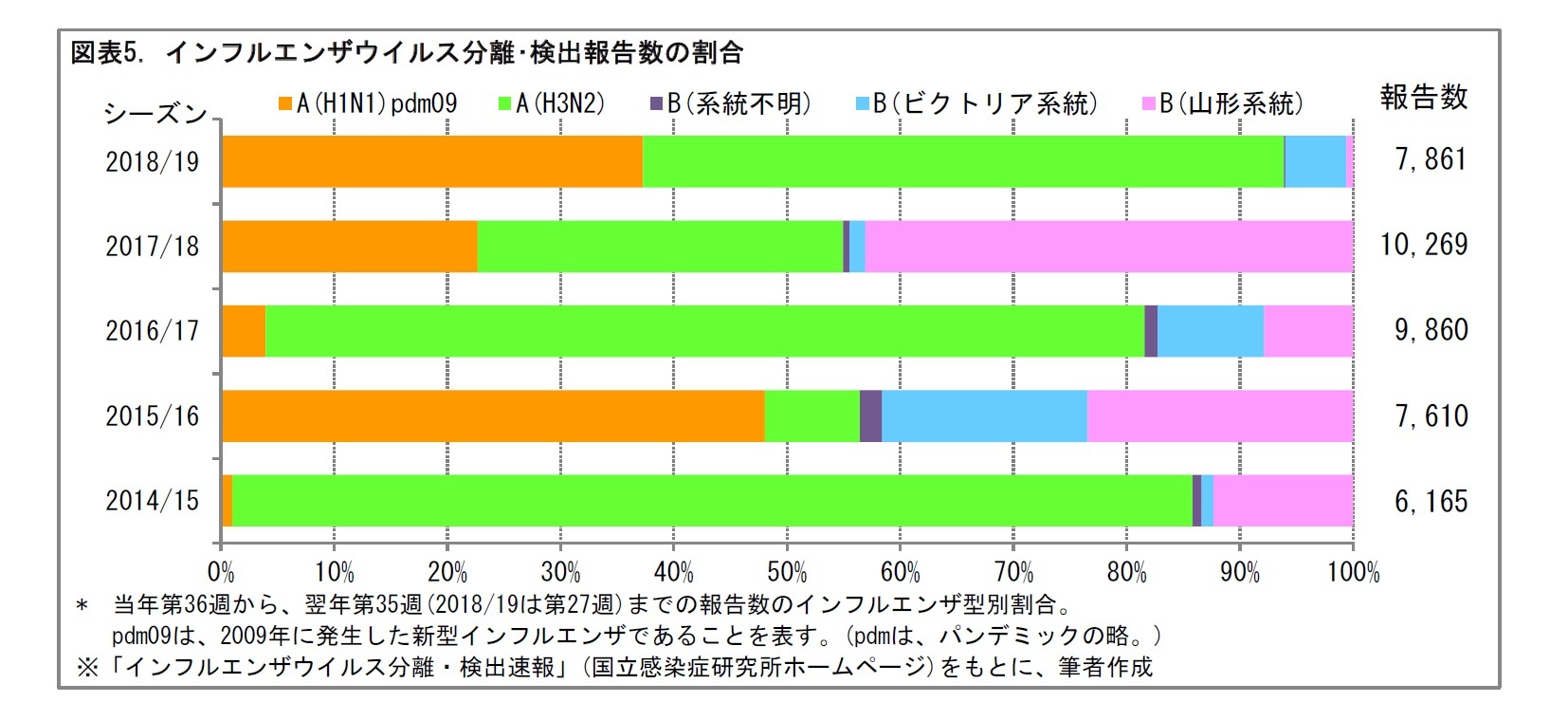

インフルエンザウイルスには、核酸(RNA)とこれを保護するタンパク質(カプシド)12が示す抗原性の違いにより、A型、B型、C型の3つのタイプがある。このうち、パンデミックを起こすのはA型のみである。A型は、ヒトだけでなく野鳥を中心に多くの動物に感染する。B型は、主にヒトでの流行であり、腹痛や下痢の原因となる。C型は、ヒト以外での流行はみられず、比較的軽症の場合が多い。

A型では、ウイルスの表面に2種類の突起(糖タンパク質)がある。これらは、感染防御免疫を行う際の標的抗原となる。1つはヘマグルチニン(赤血球凝集素)(HA)と呼ばれるもので16種類ある。もう1つはノイラミニダーゼ(NA)と呼ばれるもので9種類ある。A型には、これらの組合せにより144の亜型があるとされる。それぞれの亜型は、たとえば「H1N1」、「H3N2」などと表される13。B型にはHAとNAの違いによる亜型はないが、抗原性の違いから「山形系統」と「ビクトリア系統」に大別される14。C型には、HAやNAはない。

鳥インフルエンザは、鳥類に対して感染性を示すA型インフルエンザウイルスの感染症である。通常、ヒトには感染しない。ただし、家禽(かきん)やその排泄物、死体、臓器などに濃厚な接触があった場合に、ヒトに感染した事例が報告されている。また、鳥インフルエンザがヒトからヒトに感染することは極めて稀であり、患者の介護等のため長時間に渡って患者と濃厚な接触のあった家族などに限られている。これまでに日本で発症した人は確認されていない。

ただし、ウイルスが変異してヒトからヒトへの感染力を持つようになると、新型インフルエンザとして猛威を振るう可能性がある。このため、国立感染症研究所等で動向の監視が続けられている。

インフルエンザのワクチンは、天然痘における種痘のような完全な予防が得られるものではない。発症を防ぐことよりも、発症した場合の重症化を抑えることに重点が置かれている。インフルエンザにはウイルスの型がある。実際に流行しているウイルスと、ワクチンに用いたウイルスの型が異なれば、予防効果は低くなる。このため、毎年、厚生労働省の審議会で、ワクチンの製造株の選定が行われている。なお、パンデミックインフルエンザについては、ウイルスを入手するまでワクチンが製造できない。このため現状では、感染拡大とワクチン接種の間のタイムラグが避けられない。

11 スペイン・インフルエンザは、1918年3月にアメリカのカンザス州で流行が始まった。第1次世界大戦でのアメリカ軍のヨーロッパへの移動に伴って、ヨーロッパに感染が拡大したとされる。交戦中の各国は自国でのインフルエンザ拡大を隠したが、参戦しなかったスペインは感染を隠さなかった。このため、スペインでの流行が最初であると誤解され、「スペイン・インフルエンザ」と呼ばれるようになった。

12 核酸とカプシドをあわせて、ヌクレオカプシドという。インフルエンザウイルスの場合は、ヌクレオカプシドがさらにエンベロープと呼ばれる外膜で覆われている。

13 同じ型、同じ亜型の中でも、HA、NAには小さな変異が存在する。流行を起こすウイルスには、地域や年度によって違いがある。そこで、株が分離された生物種(ヒトの場合は省略)、場所、年度(1999年までは下2桁、2000年以降は4桁)によって命名・分類がなされる。たとえば、「A/ニワトリ/香港/97(H5N1)」など。

14 山形系統は1988年に山形県、ビクトリア系統は1987年にオーストラリアのビクトリア州で分離されたために、このように呼ばれている。

15 通常の風邪(普通感冒)は、ヒトライノウイルスやRSウイルスなどによって起こる気道感染症。鼻みず、喉の痛み、咳、発熱の症状が出るが、全身症状はみられないことが多い。

16 経口剤のタミフル®、吸入剤のリレンザ®、点滴投与のラピアクタ®、長期吸入剤のイナビル®が用いられている。2018年には、1回の経口投与ですむゾフルーザ®が発売された。

(2019年08月19日「基礎研レポート」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月11日

年金の「年収の壁」が実質引上げ!? 4月からは残業代を含まない判定も~年金改革ウォッチ 2025年11月号 -

2025年11月11日

Investors Trading Trends in Japanese Stock Market:An Analysis for October 2025 -

2025年11月11日

投資部門別売買動向(25年10月)~信託銀行が6カ月ぶりに買い越し~ -

2025年11月11日

東京オフィス賃料は上昇基調が強まる。REIT市場は6カ月連続で上昇-不動産クォータリー・レビュー2025年第3四半期 -

2025年11月11日

基礎研REPORT(冊子版)11月号[vol.344]

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【感染症の現状 (後編)-感染症は人類の歴史をどう変えたか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

感染症の現状 (後編)-感染症は人類の歴史をどう変えたか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!