- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 貸出・マネタリー統計(19年7月)~地銀貸出の伸び率が7年ぶりの低水準に

2019年08月09日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.貸出動向: 地銀貸出の伸び率が7年ぶりの低水準に

(貸出残高)

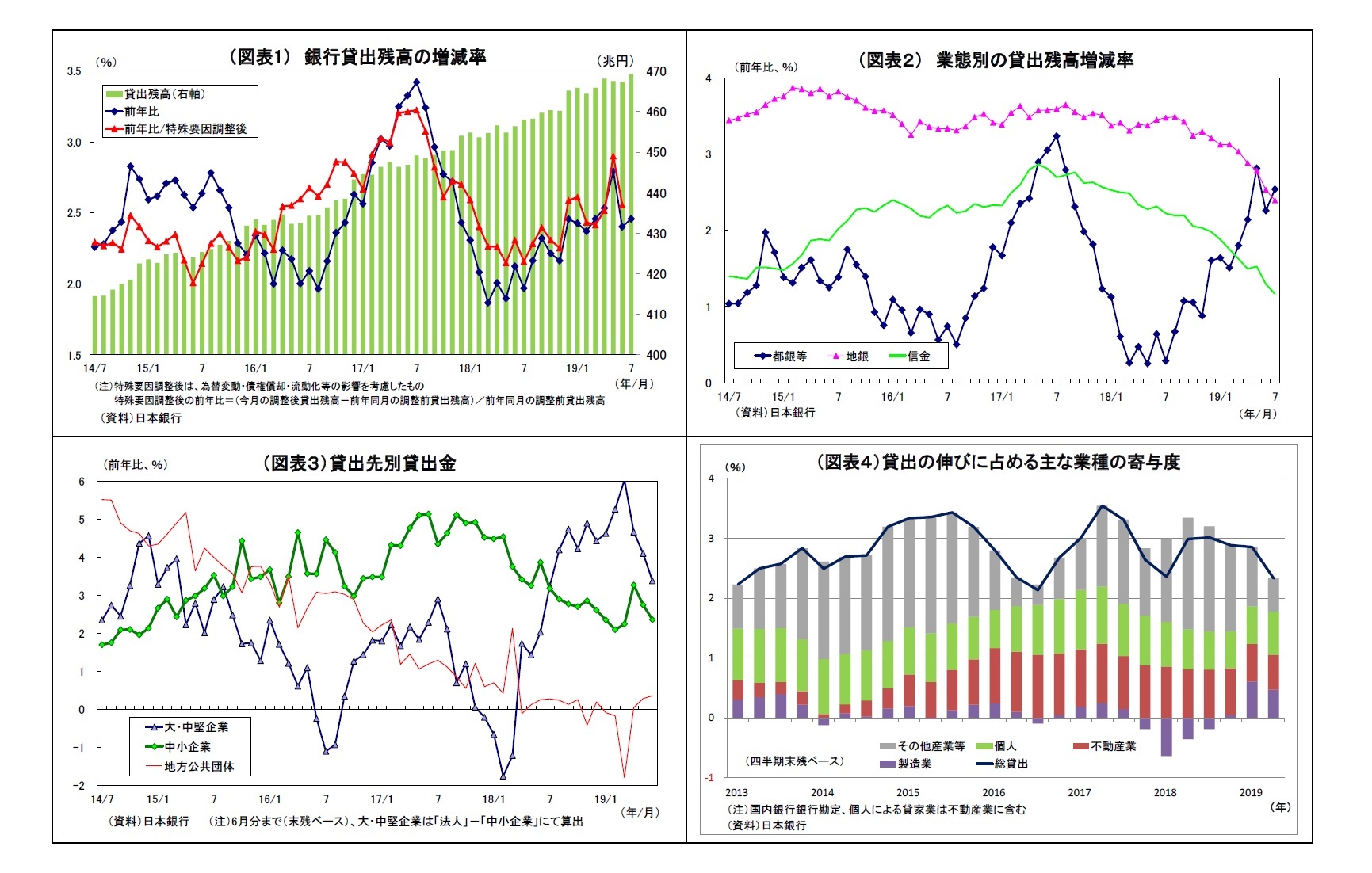

8月8日に発表された貸出・預金動向(速報)によると、7月の銀行貸出(平均残高)の伸び率は前年比2.46%と前月(同2.40%)からやや上昇した(図表1)。

業態別では、都銀等の伸び率が前年比2.54%(前月は2.26%)と上昇し、全体の伸び率押し上げに寄与した(図表2)。M&Aに絡む資金需要などが影響した模様だ。

一方、地銀(第2地銀を含む)の伸び率は前年比2.39%(前月は2.52%)と前月から低下した。低下は5ヵ月連続となり、伸び率は2012年7月以来7年ぶりの低水準を記録している(図表2)。過熱が問題視されたアパートローンに加え、中小企業向けや地公体向け貸出の低迷が、主な担い手となってきた地銀の貸出鈍化に繋がっている可能性が高い(図表3)。

8月8日に発表された貸出・預金動向(速報)によると、7月の銀行貸出(平均残高)の伸び率は前年比2.46%と前月(同2.40%)からやや上昇した(図表1)。

業態別では、都銀等の伸び率が前年比2.54%(前月は2.26%)と上昇し、全体の伸び率押し上げに寄与した(図表2)。M&Aに絡む資金需要などが影響した模様だ。

一方、地銀(第2地銀を含む)の伸び率は前年比2.39%(前月は2.52%)と前月から低下した。低下は5ヵ月連続となり、伸び率は2012年7月以来7年ぶりの低水準を記録している(図表2)。過熱が問題視されたアパートローンに加え、中小企業向けや地公体向け貸出の低迷が、主な担い手となってきた地銀の貸出鈍化に繋がっている可能性が高い(図表3)。

また、6月末時点の貸出伸び率(前年比)について、業種別の貸出寄与度を確認すると(図表4)、金融・保険(3月末0.19%→6月末▲0.25%)、電気機械(3月末0.29%→6月末0.13%)、運輸・郵便(3月末0.13%→6月末0.00%)、化学(3月末0.27%→6月末0.16%)などで寄与度の低下が目立つ。かつて牽引役であった不動産業(3月末0.63%→6月末0.59%)の寄与度も3月末から若干低下しており、貸出を牽引する業種が見当たらない状況にある。

(主要銀行貸出動向アンケート調査)

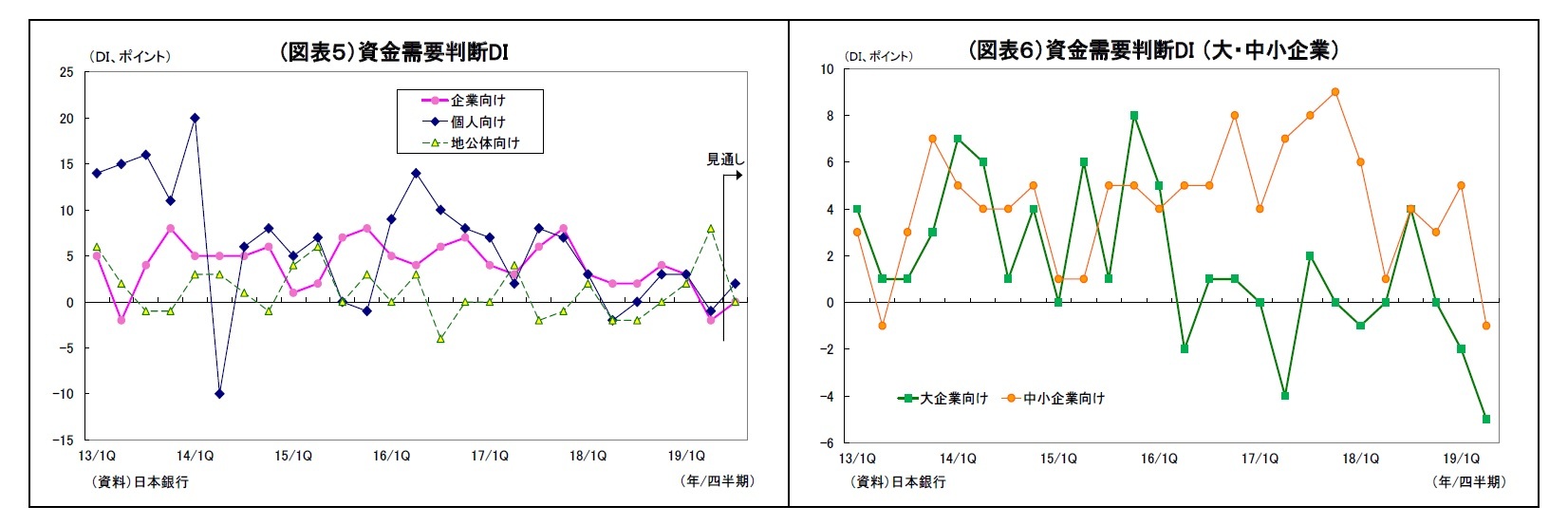

日銀が7月18日に発表した主要銀行貸出動向アンケート調査によれば、2019年4-6月期の(銀行から見た)企業の資金需要増減を示す企業向け資金需要判断D.I.は▲2と前回(2019年1-3月期)の3から低下した。低下は2四半期連続となる。また、同D.I.がマイナス圏(すなわち、「減少」との回答が優勢)に落ち込んだのは、2013年4-6月期以来6年ぶりのこととなる(図表5)。

企業規模別では、大企業向けが▲5(前回は▲2)とマイナス幅を拡大したほか、これまで比較的高い水準を維持していた中小企業向けも▲1(前回は5)と低下した(図表6)。業種別では、建設・不動産業に加えて製造業の低下が顕著であり、米中通商摩擦が資金需要に影響を及ぼした可能性がある。需要が「(やや)減少」とした先にその要因を尋ねた問いでは、「設備投資の減少」を挙げた先が最も多かった。

また、個人向け資金需要判断D.I.も▲1と、前回の3から低下し、マイナスに転じた(図表5)。低下は4四半期ぶりとなる。主力の住宅ローンが▲1(前回は5)とマイナスに転じたことが響いた。住宅ローン需要が「(やや)減少」とした先にその要因を尋ねた問いでは、「住宅投資の減少」を挙げた先が最も多かった。

今後3ヵ月の資金需要については、企業向けD.I.が0、個人向けが2となった。企業向け・個人向けともに、資金需要の大幅な持ち直しは見込まれていない(図表5)。

日銀が7月18日に発表した主要銀行貸出動向アンケート調査によれば、2019年4-6月期の(銀行から見た)企業の資金需要増減を示す企業向け資金需要判断D.I.は▲2と前回(2019年1-3月期)の3から低下した。低下は2四半期連続となる。また、同D.I.がマイナス圏(すなわち、「減少」との回答が優勢)に落ち込んだのは、2013年4-6月期以来6年ぶりのこととなる(図表5)。

企業規模別では、大企業向けが▲5(前回は▲2)とマイナス幅を拡大したほか、これまで比較的高い水準を維持していた中小企業向けも▲1(前回は5)と低下した(図表6)。業種別では、建設・不動産業に加えて製造業の低下が顕著であり、米中通商摩擦が資金需要に影響を及ぼした可能性がある。需要が「(やや)減少」とした先にその要因を尋ねた問いでは、「設備投資の減少」を挙げた先が最も多かった。

また、個人向け資金需要判断D.I.も▲1と、前回の3から低下し、マイナスに転じた(図表5)。低下は4四半期ぶりとなる。主力の住宅ローンが▲1(前回は5)とマイナスに転じたことが響いた。住宅ローン需要が「(やや)減少」とした先にその要因を尋ねた問いでは、「住宅投資の減少」を挙げた先が最も多かった。

今後3ヵ月の資金需要については、企業向けD.I.が0、個人向けが2となった。企業向け・個人向けともに、資金需要の大幅な持ち直しは見込まれていない(図表5)。

2.マネタリーベース:増勢が鈍化、日銀の長期国債保有残高は前年比25兆円増に縮小

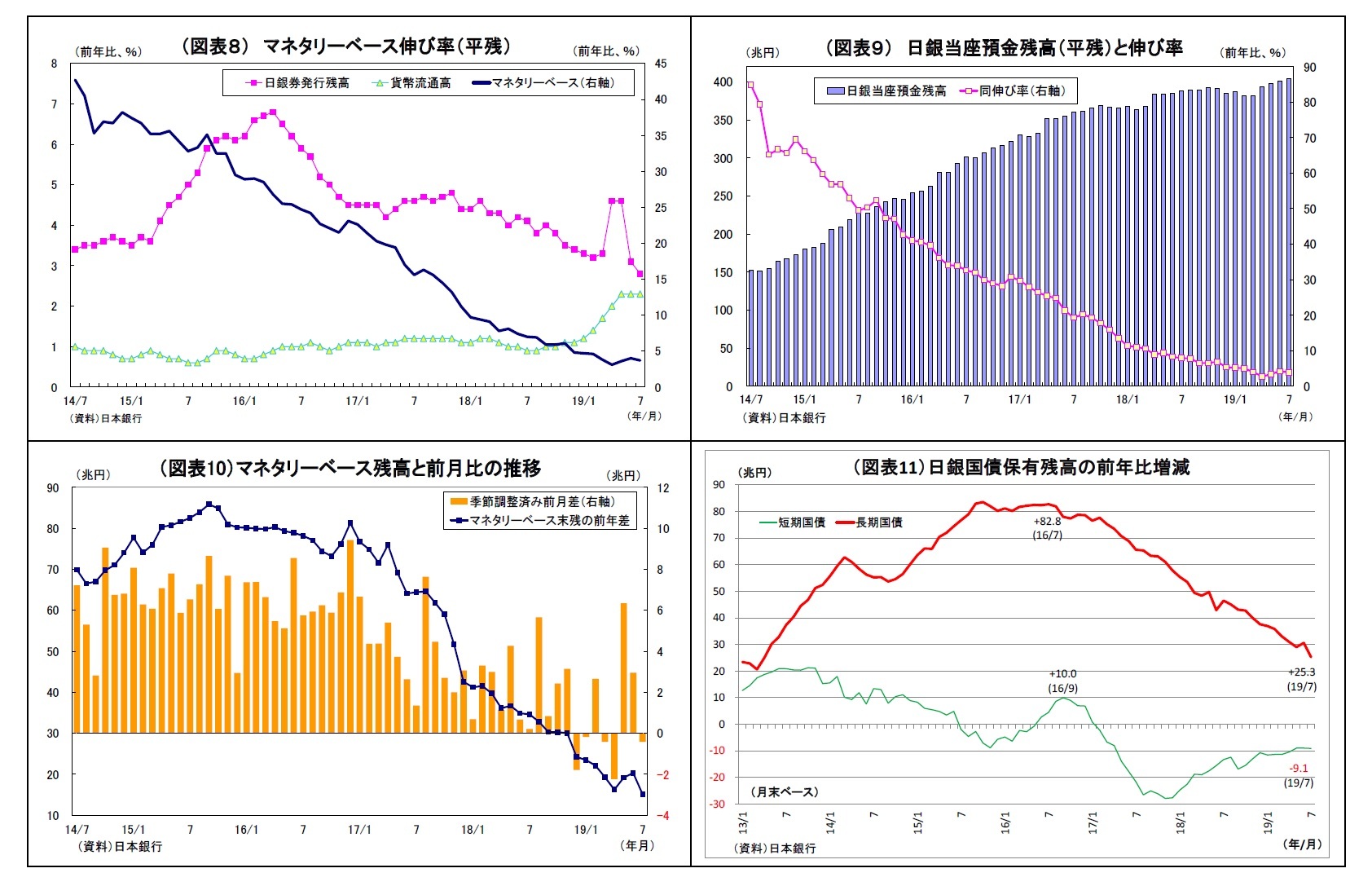

8月2日に発表された7月のマネタリーベースによると、日銀による通貨供給量(日銀当座預金+市中に流通する紙幣・貨幣)を示すマネタリーベースの前年比伸び率は3.7%と、前月(同4.0%)を下回った(図表8)。伸び率の低下は3ヵ月ぶりとなる。

内訳では、残高の約8割を占める日銀当座預金の伸び率が前年比3.9%と前月(4.2%)から低下した(図表9)。日銀の国債買入れ(資金供給策)の増勢が鈍化したため、その裏側にある日銀当座預金にも影響が及んでいる。

また、日銀券(紙幣)発行高の伸びも前年比2.8%(前月は同3.1%)と3ヵ月連続で低下。伸び率の水準は、2012年11月以来の低水準にあたる。タンス預金の増勢一服、キャッシュレス化の進展、経済活動の停滞などの影響が考えられる。一方で、貨幣流通高の伸びは前月同様、前年比2.3%と4ヵ月連続で2%台の伸びを維持している。五百円玉貯金の増加などが影響している可能性がある。

7月末のマネタリーベース残高は518兆円で前月末比5.1兆円の減少となった。季節性を除外した季節調整済み系列(平残)で見ても前月比0.4兆円減少している(図表10)。同系列で見ると、今年に入ってからの増加額が月平均で1.2兆円(昨年は2.0兆円)に縮小しており、日銀による国債買入れ減額の影響が現れている。7月末時点で、日銀の長期国債保有残高の増加ペースは前年比25兆円増(めどは80兆円増)にまで鈍化している(図表11)。

内訳では、残高の約8割を占める日銀当座預金の伸び率が前年比3.9%と前月(4.2%)から低下した(図表9)。日銀の国債買入れ(資金供給策)の増勢が鈍化したため、その裏側にある日銀当座預金にも影響が及んでいる。

また、日銀券(紙幣)発行高の伸びも前年比2.8%(前月は同3.1%)と3ヵ月連続で低下。伸び率の水準は、2012年11月以来の低水準にあたる。タンス預金の増勢一服、キャッシュレス化の進展、経済活動の停滞などの影響が考えられる。一方で、貨幣流通高の伸びは前月同様、前年比2.3%と4ヵ月連続で2%台の伸びを維持している。五百円玉貯金の増加などが影響している可能性がある。

7月末のマネタリーベース残高は518兆円で前月末比5.1兆円の減少となった。季節性を除外した季節調整済み系列(平残)で見ても前月比0.4兆円減少している(図表10)。同系列で見ると、今年に入ってからの増加額が月平均で1.2兆円(昨年は2.0兆円)に縮小しており、日銀による国債買入れ減額の影響が現れている。7月末時点で、日銀の長期国債保有残高の増加ペースは前年比25兆円増(めどは80兆円増)にまで鈍化している(図表11)。

3.マネーストック:投資信託に底打ち感

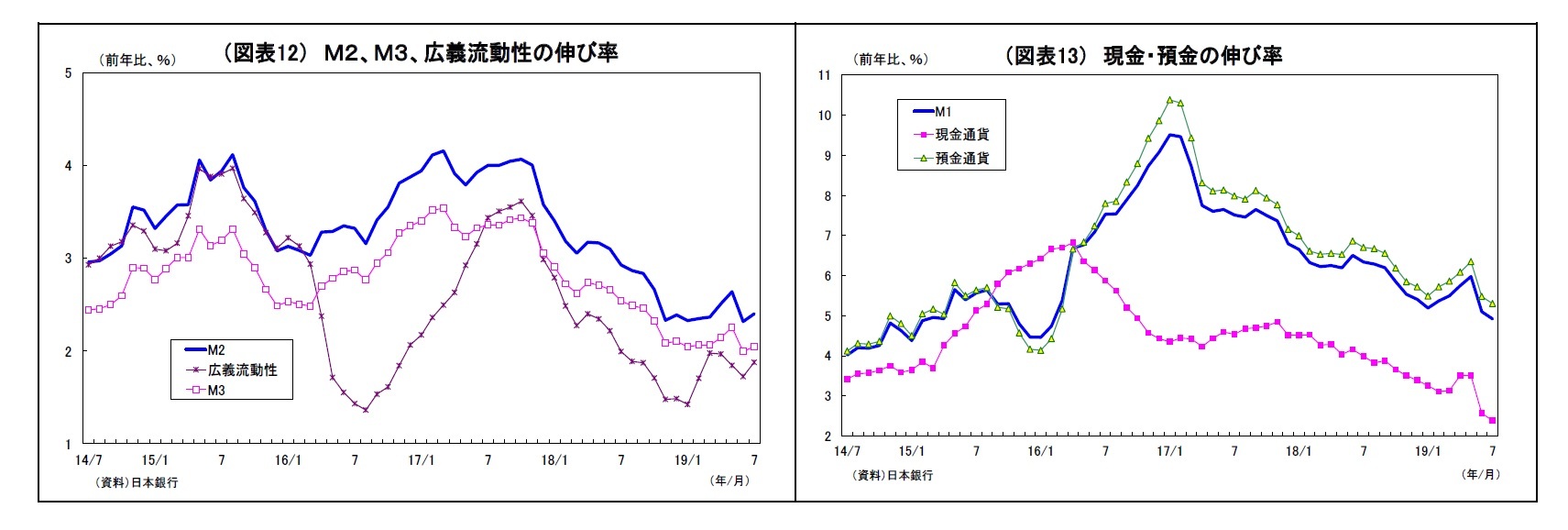

8月9日に発表された6月のマネーストック統計によると、金融部門から市中に供給された通貨総量の代表的指標であるM2(現金、国内銀行などの預金)平均残高の伸び率は前年比2.40%(前月は2.32%)、M3(M2にゆうちょ銀など全預金取扱金融機関の預貯金を含む)の伸び率は同2.05%(前月は1.99%)とともに2ヵ月ぶりに上昇した(図表12)。

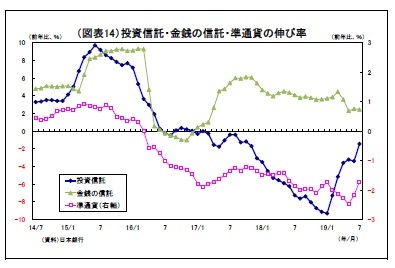

M3の内訳では、普通預金等の預金通貨(前月5.5%→当月5.3%)と現金通貨(前月2.6%→当月2.4%)の伸びが低下。伸び率は前者で2016年3月以来、後者で2012年5月以来の低水準に落ち込んでいる(図表13)。CD(譲渡性預金:前月▲0.9%→当月▲1.9%)のマイナス幅も拡大した。一方で、定期預金など準通貨(前月▲2.2%→当月▲1.7%)がマイナス幅を縮小させたことが、全体の伸び率上昇に寄与した。

M3の内訳では、普通預金等の預金通貨(前月5.5%→当月5.3%)と現金通貨(前月2.6%→当月2.4%)の伸びが低下。伸び率は前者で2016年3月以来、後者で2012年5月以来の低水準に落ち込んでいる(図表13)。CD(譲渡性預金:前月▲0.9%→当月▲1.9%)のマイナス幅も拡大した。一方で、定期預金など準通貨(前月▲2.2%→当月▲1.7%)がマイナス幅を縮小させたことが、全体の伸び率上昇に寄与した。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2019年08月09日「経済・金融フラッシュ」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【貸出・マネタリー統計(19年7月)~地銀貸出の伸び率が7年ぶりの低水準に】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

貸出・マネタリー統計(19年7月)~地銀貸出の伸び率が7年ぶりの低水準にのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!