- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者世帯の家計・資産 >

- 年金を通して夫婦を考える(4)-遺族厚生年金非課税の経緯を探る

年金を通して夫婦を考える(4)-遺族厚生年金非課税の経緯を探る

金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 高岡 和佳子

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

国民年金法及び厚生年金保険法上「租税その他の公課は、(保険)給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない」と定める一方、老齢基礎年金及び付加年金並びに老齢厚生年金のみ限定的に例外扱いする。この例外扱いは、厚生年金保険法の前身である労働者年金保険法(1942年6月施行)から脈々と受け継がれているのだが、1948年に出版された「改正厚生年金保険法解説」(厚生省保険局厚生年金保険課編)に、この例外扱いの理由が記されている。養老年金(現在の老齢厚生年金に相当)は所得税法にいう「隠退料及びこれ等の性質を有する給興」(つまり、退職金に類する給付)に該当するから、非課税扱いにできないということである。さらに言うと、例外扱いは所得税法における恩給の取扱いに起因する。

1887年の所得税法導入時から、年金、恩給は課税対象だったが、傷痍疾病者の恩給金及び孤児寡婦の扶助料は非課税であった。1887年に出版された「所得税法詳解」(今村長善著)によると、傷痍疾病者の恩給金及び孤児寡婦の扶助料が非課税である理由は、元来救恤(きゅうじゅつ:困っている人に見舞いの金品などを与えて救うこと)の趣旨を有し、その趣旨ゆえに金額が少額であることである、とされている。では、どれくらい小額であったのか、退職後の夫が死亡した場合を例に現行制度と比較してみたい。

現行制度において、子1も老齢厚生年金の受給資格もない妻が受給できる遺族厚生年金は、夫の老齢厚生年金受給額の75%であるのに対し、当時の寡婦扶助料は明らかに少ない。文官であった夫の妻が受給する寡婦扶助料は夫が受給していた恩給の33%(正しくは3分の1)で、官階や服役年数によって異なるが、軍人であった夫の妻が受給する寡婦扶助料に至っては、服役年数が長い場合は夫が受給していた恩給の20%を下回ることもあった2。

所得税法導入当初に比べると現在は遺族の受給割合が格段に増し、亡き夫の老齢厚生年金が高かった妻は、多くの老齢厚生年金受給者よりも多額の遺族厚生年金を受給可能である3。このような状況を踏まえると、担税力を理由に、年金種別によって税法上の取り扱いに差を設ける必要があるとは思えない。

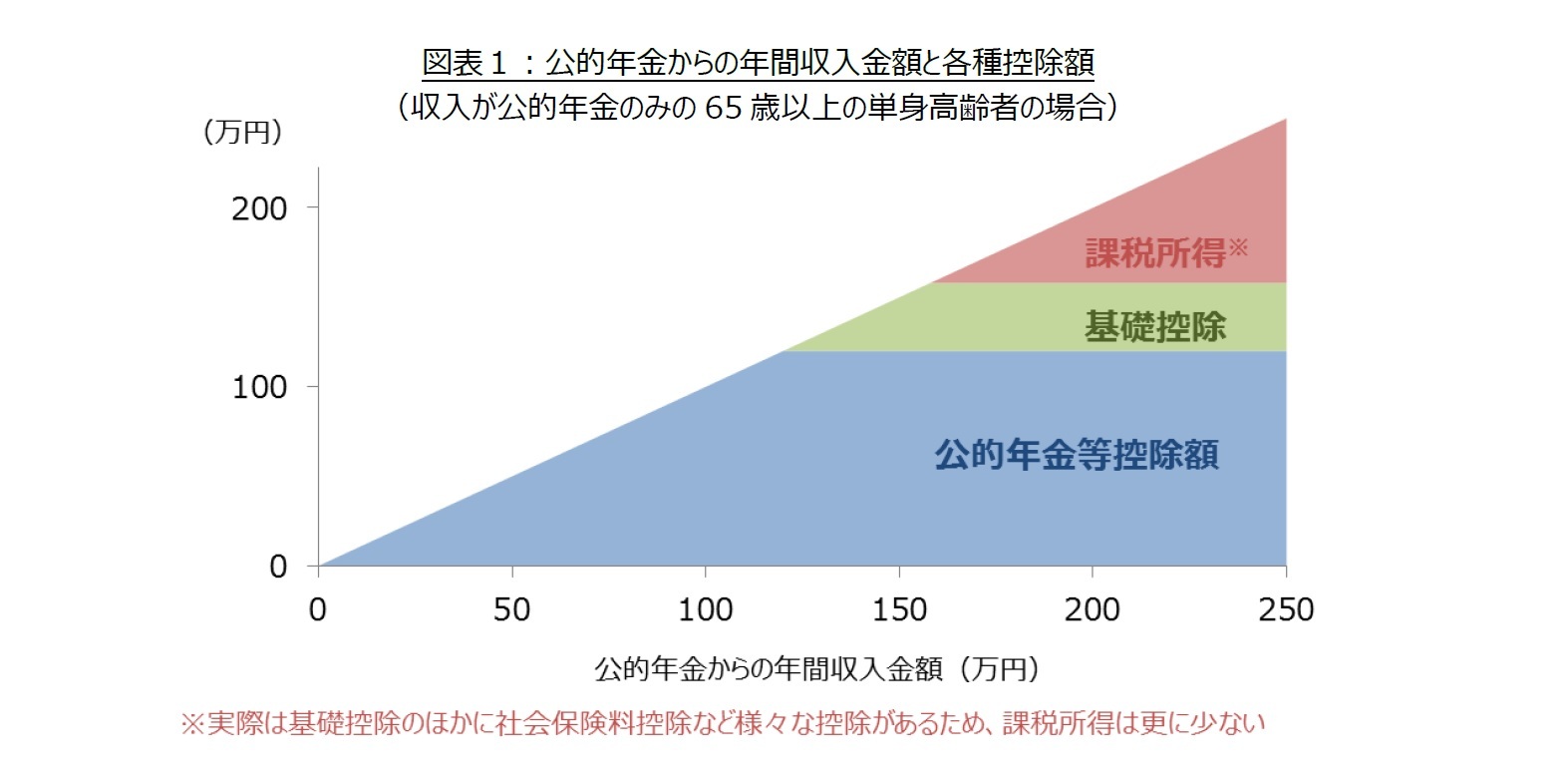

遺族厚生年金があるからどうにか生計を維持できているといった妻に課税するのは気の毒だと思うかもしれない。しかし、税額を計算する課程で様々な控除があるため、遺族厚生年金が課税扱いになっても受給額の少ない妻は税負担も生じない(課税所得がない)。収入が公的年金のみの65歳以上の高齢者の場合、公的年金からの年間収入金額が158万円(月額13.2万円)以下なら、非課税である。そして、単身世帯で年間収入金額が158万円という水準は、相対的貧困状態にあると判断されるか否かの分岐点(等価可処分所得が年額122万円)4を大きく上回っているので、遺族厚生年金への課税により遺族の生活が著しく困窮するとは考えにくい。したがって、税の公平性という意味では、年金種別によらず課税扱いとするのが合理的であると思われる。

1 子とは次の者に限る。

・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子

・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

2 「文武官民必携」(1891年、天野久之丞 編)及び、「兵士之学校」(1893年、中利通 編)参照

3 研究員の眼「年金を通して夫婦を考える(3)-やはり健康管理も重要だ」

4 研究員の眼「年金を通して夫婦を考える(1)-パートナーってありがたい」

(2019年08月07日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1851

- 【職歴】

1999年 日本生命保険相互会社入社

2006年 ニッセイ基礎研究所へ

2017年4月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

高岡 和佳子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/03 | 国内企業年金が好むオルタナティブ投資 | 高岡 和佳子 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/06/30 | 食品ロス削減情報の比較可能性-何のための情報開示か? | 高岡 和佳子 | 基礎研レター |

| 2025/04/30 | ふるさと納税のピットフォール-発生原因と望まれる改良 | 高岡 和佳子 | 基礎研レポート |

| 2025/04/03 | 税制改正でふるさと納税額はどうなる? | 高岡 和佳子 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【年金を通して夫婦を考える(4)-遺族厚生年金非課税の経緯を探る】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

年金を通して夫婦を考える(4)-遺族厚生年金非課税の経緯を探るのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!