- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 企業年金 >

- リスク分担型企業年金のガバナンス

2019年08月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2019年の第一四半期(4-6月)に、日本の経済界を代表する人物から、日本的雇用の見直しを示唆するような発言が相次いだ。日本経済団体連合会の会長で、日立製作所(以下、日立)の会長でもある中西宏明氏は5月7日の定例会見で「終身雇用を前提に企業運営、事業活動を考えることには限界がきている。」と発言し、5月13日の日本自動車工業会の会長会見で、トヨタ自動車(以下、トヨタ)社長の豊田章男氏は、終身雇用について「雇用を続ける企業などへのインセンティブがあまりない」と発言した。両者とも業界団体の会長としての発言であり、所属企業の今後の雇用方針を表明したものではない。とはいえ、日本を代表する企業で、かつ多くの雇用者を抱える両社が、日本的雇用の見直しを示唆する発言をしたことは、年功序列、終身雇用に代表される日本的雇用の大きな転換点を示唆するものであったといえる。そうした中、企業年金制度も見直しが進められている。

2017年1月の法改正により創設された「第3の企業年金」と呼ばれるリスク分担型企業年金は、企業年金の運用リスクを労使で分担する制度である。事業主(企業)が労使で取り決めたリスクへの対応分を含む固定の掛金(リスク対応掛金)を拠出した後は、標準掛金のみの掛金拠出を負担することになる。財政バランスが崩れた場合のリスクは従業員(加入者)が負うことになっている(給付減額で対応することになる)。リスク対応掛金の額は労使の話し合いにより決定することになっており、運用についても加入者の代表が必ず参画することが規定されている。リスク分担型企業年金は、リスク対応掛金の拠出をもって追加的な拠出の義務から解放されたとみなし、企業会計上の退職給付(企業年金・退職一時金)に係る債務がバランスシート上からオフバランスになる点に特徴がある。また確定拠出年金制度と異なり、制度の運営は企業側が行うため、従業員に対する投資教育の必要性がないことも特徴である。

こうした財務面や投資教育のコストの点でのメリットがある一方で、初期のリスク対応掛金やその後の運用方針について、労使での取り決めが必要なため、創設後、すぐには導入する企業はなかった。2019年4月時点で導入企業は9社と少ないものの、多数の加入者、受給者を抱える企業を中心に導入が進んでいる。2018年6月には富士通が、2019年4月に日立が同制度の導入を行った。この2社は、日本でも有数に従業員数が多い企業であり、かつ多額の退職給付に係る債務負担が他社と比べても相対的に大きい企業である。

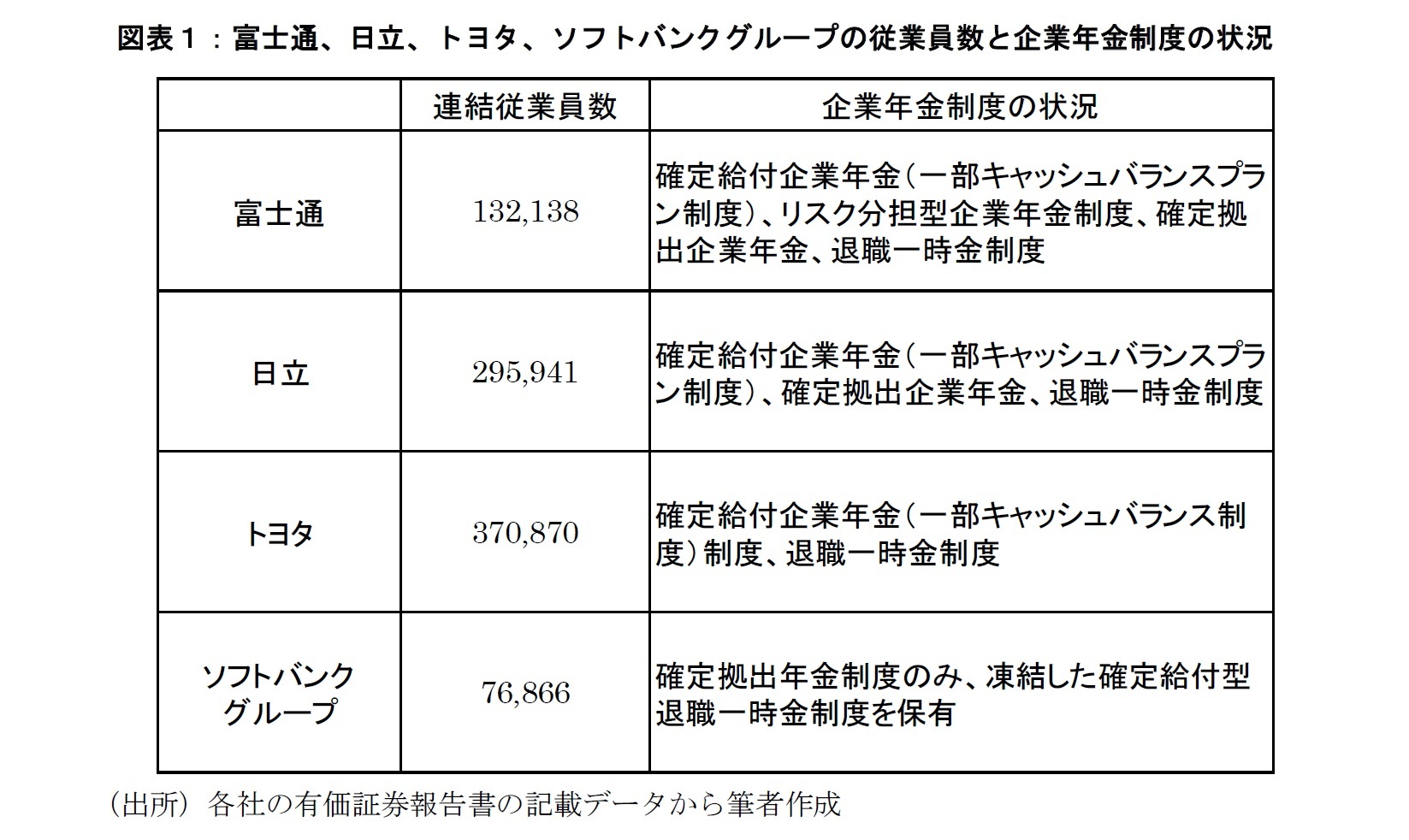

図表1は、富士通、日立、トヨタ、ソフトバンクグループの連結従業員数と保有している企業年金制度の状況である。各社の従業員数をみると、富士通、日立、トヨタの従業員数は、ソフトバンクグループと比較してかなり多いことが分かる。富士通、日立も旧制度や既契約分の関係もあり、全ての制度をリスク分担型企業年金へと移行したわけではない。日本の企業年金制度は複数の制度が入り組んでおり、相当複雑化していることがうかがえる。確定拠出、キャッシュバランス、退職一時金などの多様な形で構成されている。ソフトバンクグループのような新興の企業については、確定拠出年金制度のみ、となっている。

2017年1月の法改正により創設された「第3の企業年金」と呼ばれるリスク分担型企業年金は、企業年金の運用リスクを労使で分担する制度である。事業主(企業)が労使で取り決めたリスクへの対応分を含む固定の掛金(リスク対応掛金)を拠出した後は、標準掛金のみの掛金拠出を負担することになる。財政バランスが崩れた場合のリスクは従業員(加入者)が負うことになっている(給付減額で対応することになる)。リスク対応掛金の額は労使の話し合いにより決定することになっており、運用についても加入者の代表が必ず参画することが規定されている。リスク分担型企業年金は、リスク対応掛金の拠出をもって追加的な拠出の義務から解放されたとみなし、企業会計上の退職給付(企業年金・退職一時金)に係る債務がバランスシート上からオフバランスになる点に特徴がある。また確定拠出年金制度と異なり、制度の運営は企業側が行うため、従業員に対する投資教育の必要性がないことも特徴である。

こうした財務面や投資教育のコストの点でのメリットがある一方で、初期のリスク対応掛金やその後の運用方針について、労使での取り決めが必要なため、創設後、すぐには導入する企業はなかった。2019年4月時点で導入企業は9社と少ないものの、多数の加入者、受給者を抱える企業を中心に導入が進んでいる。2018年6月には富士通が、2019年4月に日立が同制度の導入を行った。この2社は、日本でも有数に従業員数が多い企業であり、かつ多額の退職給付に係る債務負担が他社と比べても相対的に大きい企業である。

図表1は、富士通、日立、トヨタ、ソフトバンクグループの連結従業員数と保有している企業年金制度の状況である。各社の従業員数をみると、富士通、日立、トヨタの従業員数は、ソフトバンクグループと比較してかなり多いことが分かる。富士通、日立も旧制度や既契約分の関係もあり、全ての制度をリスク分担型企業年金へと移行したわけではない。日本の企業年金制度は複数の制度が入り組んでおり、相当複雑化していることがうかがえる。確定拠出、キャッシュバランス、退職一時金などの多様な形で構成されている。ソフトバンクグループのような新興の企業については、確定拠出年金制度のみ、となっている。

確定給付企業年金に加入している従業員数が多ければ、その分、退職給付に係る債務は増大する。リスク分担型企業年金は、多数の従業員(加入者)を抱えている企業にとって、バランスシート上の不確定要素を減少させることが出来る。従業員にとっても運用リスクを負担する一方で、制度運営への参画を通じ、自分たちの意見を運用に反映させる機会を得ることが出来る。

その一方で今後懸念されることは、同制度のガバナンスである。制度運営については企業側が責任を負っているとはいえ、追加拠出が終われば企業側は運用リスクから解放される。運用リスクを負っていない企業の制度運営への関心低下が予想される。参画した加入代表者が制度運営に如何にコミットしていくことが重要になる。リスク分担型企業年金制度は、確定拠出とは異なり個々の運用責任ではなく、制度全体の運用リスクを従業員が負っている。制度運営に参画した加入者の専門知識がどの程度であるのか(そもそも、加入者の誰が代表者になるのか?)、運用方針をどのように考えるのかが、問われることになる。

加入者の代表者の意思決定が、他の加入者(受給者も含む)に与える影響を考えれば、運用方針を巡って加入者同士の利害の衝突が表面化する可能性もある。こうした問題が内在するリスク分担型企業年金制度において「最適なガバナンスとは何か」を労使一体となって考えていく必要がある。リスク分担型企業年金制度を導入した結果、労使関係だけでなく、従業員同士の利害衝突が生じれば、企業価値の低下、社会的な損失を生じさせることになる。

その一方で今後懸念されることは、同制度のガバナンスである。制度運営については企業側が責任を負っているとはいえ、追加拠出が終われば企業側は運用リスクから解放される。運用リスクを負っていない企業の制度運営への関心低下が予想される。参画した加入代表者が制度運営に如何にコミットしていくことが重要になる。リスク分担型企業年金制度は、確定拠出とは異なり個々の運用責任ではなく、制度全体の運用リスクを従業員が負っている。制度運営に参画した加入者の専門知識がどの程度であるのか(そもそも、加入者の誰が代表者になるのか?)、運用方針をどのように考えるのかが、問われることになる。

加入者の代表者の意思決定が、他の加入者(受給者も含む)に与える影響を考えれば、運用方針を巡って加入者同士の利害の衝突が表面化する可能性もある。こうした問題が内在するリスク分担型企業年金制度において「最適なガバナンスとは何か」を労使一体となって考えていく必要がある。リスク分担型企業年金制度を導入した結果、労使関係だけでなく、従業員同士の利害衝突が生じれば、企業価値の低下、社会的な損失を生じさせることになる。

(2019年08月05日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

静岡県立大学 経営情報学部

上野 雄史

上野 雄史のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/03 | 機関投資家はネイチャーポジティブにどう向き合っていくか? | 上野 雄史 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2024/07/03 | エンゲージメント活動はリターンを生むのか? | 上野 雄史 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2023/07/05 | 米国における企業年金の財政状態をみる:金利上昇が与えた変化 | 上野 雄史 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2022/07/05 | 国内の企業年金基金のPRI署名はなぜ進まない? | 上野 雄史 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【リスク分担型企業年金のガバナンス】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

リスク分担型企業年金のガバナンスのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!