- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 都市計画 >

- まちづくりレポート|大阪の農空間づくり-大阪府農空間保全地域制度による、協働型コモンズの形成

まちづくりレポート|大阪の農空間づくり-大阪府農空間保全地域制度による、協働型コモンズの形成

社会研究部 都市政策調査室長・ジェロントロジー推進室兼任 塩澤 誠一郎

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

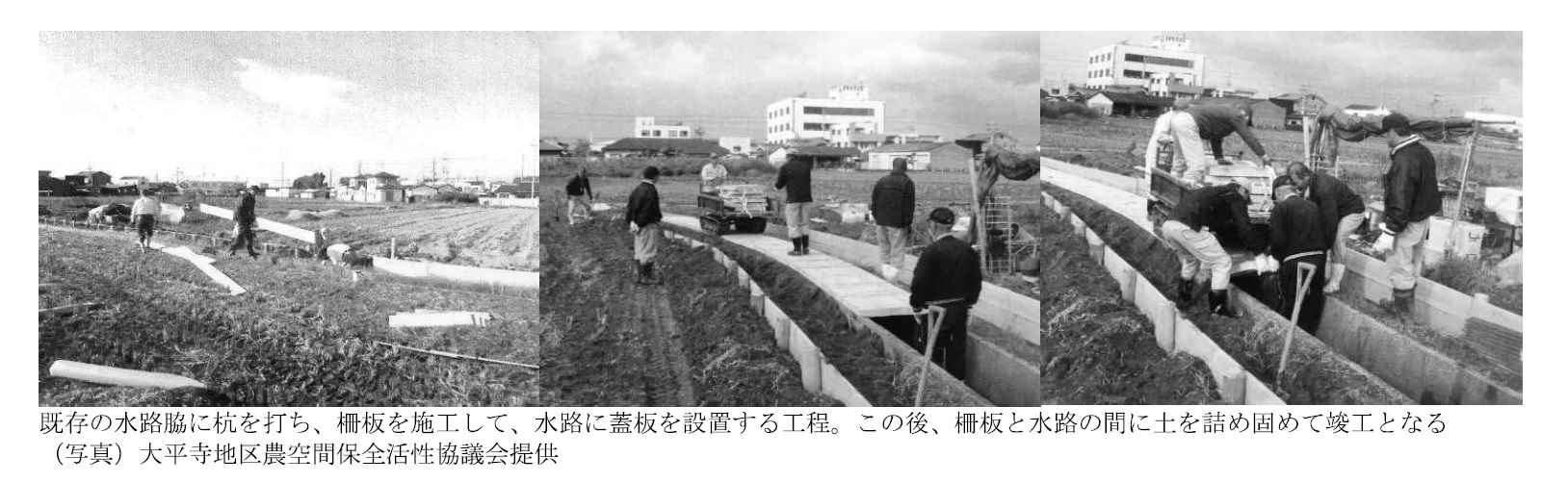

したがって、プランは農道整備が主となっている。農道は次のように整備する。既存水路両脇のあぜ道を農地所有者が供出して拡幅し、水路にコンクリートの蓋をして、軽トラックを入れることができる約2.2mの幅員を確保する。これにより、既に幅員が確保されている道路と田をつなぎ、すべての田に農道から農機具を運び入れることができるようにする計画だ。これまで約640m整備し、2020年完了を目標に進めている。

整備費用の1/2を府が補助し、1/2は地元負担になるが、必要な資材も多くを府が負担するため、人足を自分たちでまかなえば、金銭的な負担は小さくなる10。そうしたことを考慮して、稲刈りが終わり、田植えが始まるまでの農閑期に会員10名程が集まり整備を行う。現在までに8割が完了し、あと2年ほどですべて整備する状況だ。

農道がない頃は、トラクターなどを自分の田に入れるために、他人の土地を経由しなければならず、田植えの時期にはそのための調整が必要だった。農道ができたことでそうした配慮が必要なく自分の都合で田植えができるようになり、効率化して負担が軽減した。

このように農道を整備することは、耕作を効率化し、生産性を高める効果がある。しかし、当地区のように多くの農家が比較的小さい面積の農地を保有している地域で、それを実現するには一定の条件が伴う。農家同士の協力と計画的な推進。そしてそれを後押しする仕組みである。つまり、当地区の農道整備は、協議会という農家同士が協力する場を設け、協議会が主体的にプランを作成し、それを補助等によって府が後押して実施するという、この制度があったからこそ成立したのだと言えよう。

10 例えば整備費用が、材料代60万円、労務費(人件費)40万円、合計100万円の場合、労務費分を労働提供により地元負担とすることができるが、事業費の1/2をこえる分の材料代10万円は地元で負担する。

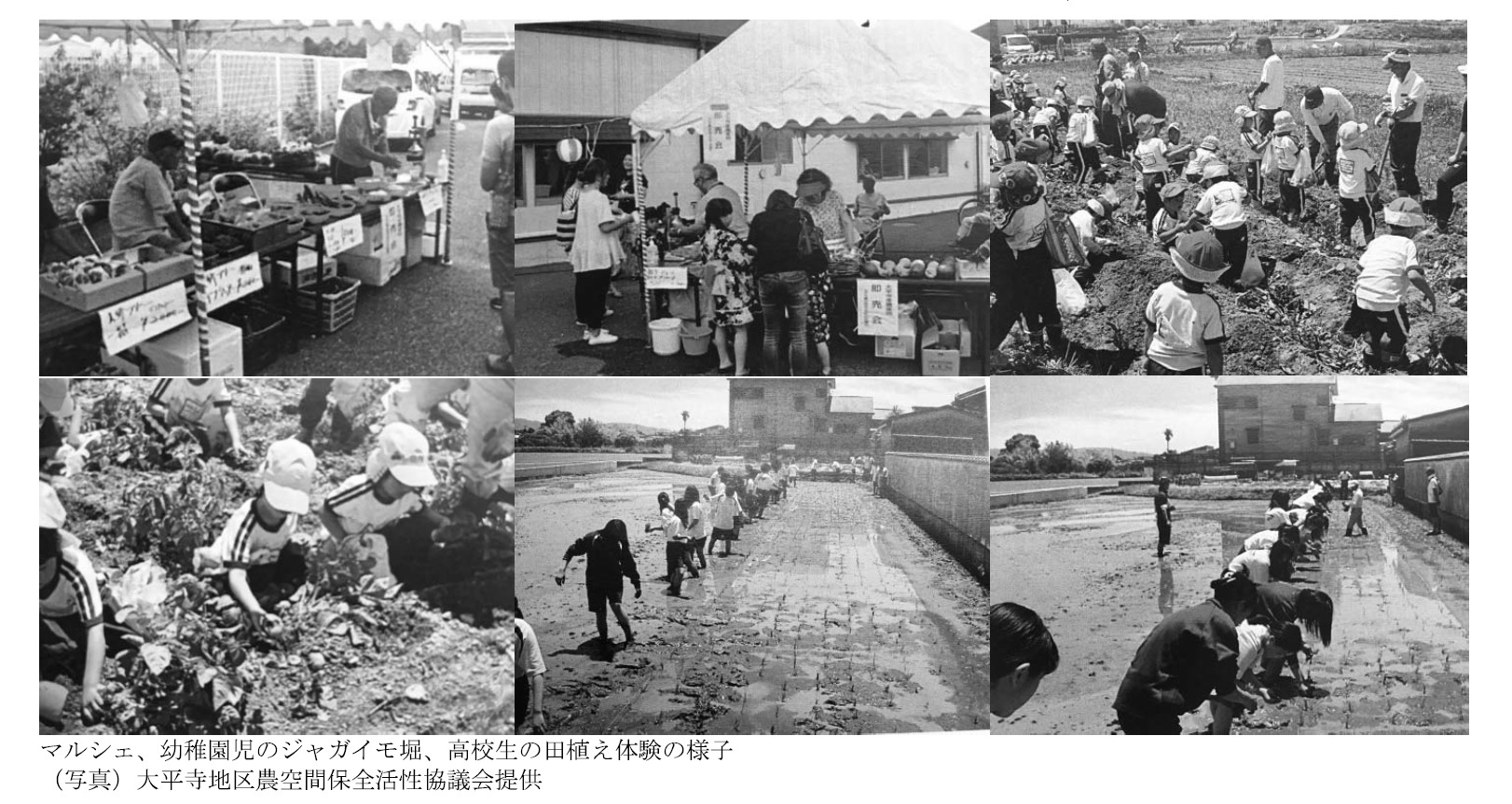

農空間づくりプランのもう一つの柱は、交流事業である。地域住民や、周辺住民などと農を通じて交流し、農に対する理解を深めてもらうことを意図している。これまで、地区内にある幼稚園や近隣の高等学校と連携した事業を行ってきた。遊休農地に芋を育てて、幼稚園児が芋の植え付け、芋ほりをする。高校生が田植え、稲刈り体験をする。昨年から、幼稚園を会場に年4回マルシェを実施している。収穫した作物を持ち寄り直販売し、毎回、園児の保護者や地域の人たちで賑わう。これには地区内で耕作する準農家4名も参加している。

準農家は必ずしも地域の人ではないが、地域の農地を維持する担い手として欠かせない存在となっている。交流事業は農家と準農家が意思疎通を図り、交流する機会としても重要な役割を果たしている。

会長の井上さんは、こうした交流事業について、「子どもたちに農作業を体験してほしい思いがある」と話す。そこから何か得るものがあったらいいと考えている。体験する子どものほとんどは農家ではない。だからこそ農業への理解につながる交流事業を重要だと考えている。

今後の地区の展望については、「現在の経済環境や法規制の状況を考えれば、少なくとも今後10~20年、地区の状況は変わらないだろう。新しい施設の立地や大規模な開発は起こらない。今の景観を維持していくしかない」と話す。そのときの課題は次の担い手である。

地区の農家のほとんどが兼業だ。稲作は、実は兼業しやすいという。田植えをしてからは、朝、田の様子を見て、後は休日に手入れをすればよい。井上さん自身も会社勤めをしながら耕作してきた。定年退職してから専業となったが、次の代はそれも難しくなると考えている。後継者候補も皆会社勤めをしているが、定年が延長され70歳になって地域に戻っても、それから農業を続けるのは体力的に困難ではないかと言うのだ。そうしたこともあり、後継者を得られるかどうか不明な農家が多く、一番の不安材料ではあるが、次の世代が少しでも楽に農業を続けていくことができる環境を整えることが重要だと考えている。そうした思いで、地区の現業農家皆で協力してこうした取り組みを進めている。

農空間づくりプランは、耕作放棄地の有効活用を入口としているが、次世代に向けて農業継続しやすい環境を整備し、農地を保全することに効果を発揮することも期待されているのだ。

4――農空間づくりを通じた協働型コモンズの形成

ここから分かるのは、都市農業は地域で支えていくことが重要ということである。古くから農村集落では、同じ地域の農家同士で、営農や生活に必要な水路、山林等を共同利用、協働管理することが行われてきた。水路や山林、そこで得られる恵みを集落共通の価値として農家同士共有しているからこそできる行為である。農村集落のコモンズと言うことができる。コモンズとは、入会地、共同利用地を指すとともに、それらを成立させる制度や組織を意味する。

これに対し、市街地に点在し、もしくは市街地に接して農地がある都市農業では、農業者同士の協力はもちろんのこと、周辺住民の理解、協力が不可欠になる。それには、農地とそこで営まれる農業が、地域住民にとっても共通の価値として共有される必要がある。

都市農業振興基本法は、都市農業の多様な機能の適切かつ十分な発揮が、良好な都市環境の形成に資すると謳っている11。多様な機能とは、新鮮な農産物の供給、農業体験・学習、交流の場、良好な景観の形成、都市住民の農業への理解醸成、国土・環境の保全、災害時の防災空間など12である。

地域住民がこれら多様な機能を享受できるのであれば、農のある環境をその地域共有の価値と捉えることができよう。そこに、同じ地域に暮らす農業者と住民が協働で地域の環境を守り、育て、高めることに取り組む動機が生まれる。協働とは、異なる立場の主体が同じ目標、目的に向かい、協力して活動することだ。生産者と消費者という異なる立場の、農業者と都市住民による、都市農業を通じた協働型コモンズである。

その意味で、大阪府の「農空間保全地域制度」は、農空間づくりを通じて、都市に協働型コモンズといえる関係を作り出すきっかけを与えることに成功していると言える。農空間がコモンズであり、農業者と住民等からなる協議会の取り組みによってそれを成立させている。

都市農業振興基本法の成立、都市農業振興基本計画13の策定によって、「農地は都市にあるべきもの」とされたことから、今後は、いずれの都市においても、都市農地を農地として保全・活用することがまちづくりの基本になる。そのためには、農の営みがそこになければならず、それを支える協働型コモンズは、いかなる地域においても求められてくるはずだ。その際、農空間保全地域制度は、大いに参考になるだろう。

11 都市農業振興基本法第1条目的

12 基本法第3条

13 都市農業振興基本法(平成27年法律第14号)に基づき、2016年5月に閣議決定。

(謝辞)本稿執筆に当たり、本文中でも触れたとおり、かうち地区農と自然を守る協議会、大平寺地区農空間保全活性協議会、大阪 府環境農林水産部農政室整備課に、ヒアリング、資料提供の面で協力いただいた。深謝申し上げたい。

(2019年07月18日「ニッセイ基礎研所報」)

03-3512-1814

- 【職歴】

1994年 (株)住宅・都市問題研究所入社

2004年 ニッセイ基礎研究所

2020年より現職

・技術士(建設部門、都市及び地方計画)

【加入団体等】

・我孫子市都市計画審議会委員

・日本建築学会

・日本都市計画学会

塩澤 誠一郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 住宅を社会的資産に-ストック型社会における住宅のあり方 | 塩澤 誠一郎 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/25 | 住宅を社会的資産に~ストック型社会における住宅のあり方~ | 塩澤 誠一郎 | 研究員の眼 |

| 2025/04/09 | 「計画修繕」は、安定的な入居確保に必須の経営手法~民間賃貸住宅における計画修繕の普及に向けて~ | 塩澤 誠一郎 | 基礎研レポート |

| 2024/08/13 | 空き家の管理、どうする?~空き家の管理を委託する際、意識すべき3つのこと~ | 塩澤 誠一郎 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月06日

世の中は人間よりも生成AIに寛大なのか? -

2025年11月06日

働く人の飲酒量とリスク認識:適正化に気づくのはどのような人か -

2025年11月06日

Meta、ByteDanceのDSA違反の可能性-欧州委員会による暫定的見解 -

2025年11月06日

財政赤字のリスクシナリオ -

2025年11月06日

老後の住宅資産の利活用について考える

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【まちづくりレポート|大阪の農空間づくり-大阪府農空間保全地域制度による、協働型コモンズの形成】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

まちづくりレポート|大阪の農空間づくり-大阪府農空間保全地域制度による、協働型コモンズの形成のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!