- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 共働き世帯の家計分担-若いほど妻が高年収ほど共同管理、夫婦それぞれの財布も持つ

2019年06月21日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~若い世代ほど共働きがスタンダード、家計の分担状況は?

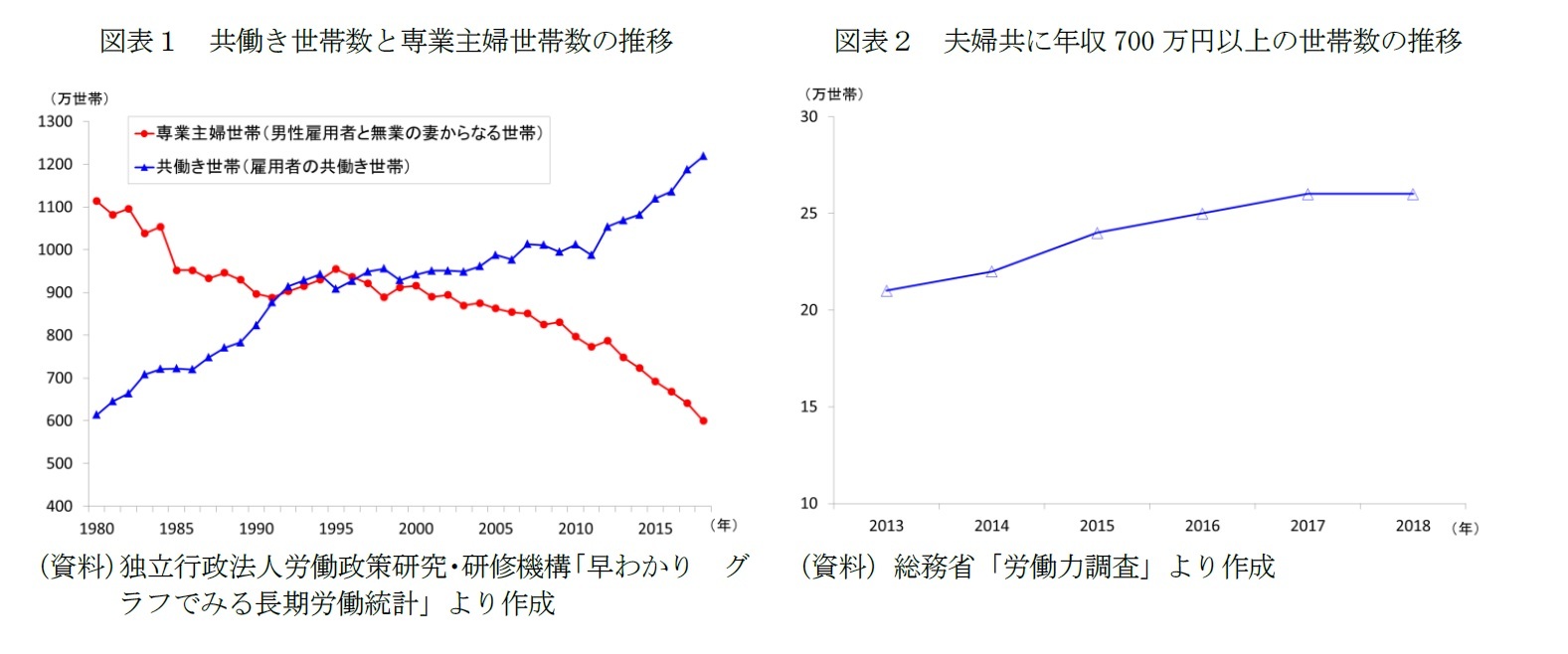

共働き世帯数が専業主婦世帯数を超えて20年余りが経過した(図表1)。共働き世帯は子育て世帯(18歳未満の児童のいる世帯)の約6割を占めるようになり1、若い世代ほど共働きが標準になりつつある。また、共働きの質も変容している。これまでは夫が主たる生計者で、妻はパートなど家計の補助的な働き方が大半であった。出産や育児で離職し、子育てが落ち着いてから再就職する女性が多かったためだ。しかし、女性の出産後の就業継続率は上昇し2、妻が夫並みに稼ぐパワーカップルも増加傾向にある(図表2)。

「女性の活躍推進」政策の後押しもあり、今後とも共働き世帯は増え、消費市場における存在感も増すだろう。本稿では、子どもの有無や妻の年収等の違いに注目しながら、共働き世帯の家計の管理方法や分担状況を捉える。分析には当社が実施した定量調査3を用いる。

「女性の活躍推進」政策の後押しもあり、今後とも共働き世帯は増え、消費市場における存在感も増すだろう。本稿では、子どもの有無や妻の年収等の違いに注目しながら、共働き世帯の家計の管理方法や分担状況を捉える。分析には当社が実施した定量調査3を用いる。

1 厚生労働省「平成29年国民生活基礎調査」

2 国立社会保障人口問題研究所「出生動向基本調査」

3 「女性のライフコースに関する調査」、調査時期は2018年7月、調査対象は25~59 歳の女性、インターネット調査、調査機関は株式会社マクロミル、有効回答5,176。本稿の分析対象は既婚・配偶者有で夫婦共に就業者である女性1,558名。

2――共働き世帯の家計管理方法~若いほど妻高年収ほど共同管理、夫婦それぞれの財布を持つ

まず、共働き世帯の家計管理方法について見ると、全体では「妻が管理」(53.8%)が過半数を占めて圧倒的に多く、次いで、「共同管理」(14.2%)、「一部共同管理」(11.2%)、「支出分担のみ」(10.7%)が1割台で続く(図表3)。

まず、共働き世帯の家計管理方法について見ると、全体では「妻が管理」(53.8%)が過半数を占めて圧倒的に多く、次いで、「共同管理」(14.2%)、「一部共同管理」(11.2%)、「支出分担のみ」(10.7%)が1割台で続く(図表3)。年代別には、いずれも「妻が管理」が最も多く、年齢が高いほど多い。一方で「共同管理」や「支出分担のみ」は若いほど多い傾向がある。なお、25~29歳では「共同管理」や「支出分担のみ」など、夫婦どちらかに偏らない管理方法が約半数にもなる。

子どもの有無別には、どちらも「妻が管理」が最も多いものの、子どもなしは36.5%、子どもありは60.0%と差がひらく。子どもなしでは「共同管理」が2割を超えて多く、「支出分担のみ」なども含めた夫婦どちらかに偏らない管理方法が過半数を占める。

妻の就業状態別には、いずれも「妻が管理」が最も多いが、「妻が管理」は非正規雇用者で最も多く、正規雇用者や自営業・自由業では「共同管理」や「一部共同管理」が多い。

妻の年収別にも、年収によらず「妻が管理」が最も多いが、高年収ほど「妻が管理」が減り、「共同管理」など、夫婦どちらかに偏らない管理方法が増える傾向がある。年収700万円以上では「妻が管理」と「共同管理」、「一部共同管理」がそれぞれ約4分の1を占めて同程度であり、夫婦どちらかに偏らない管理方法が6割を超える(サンプル数が少ないため参考値)。

なお、子どものいる世帯では「共同管理」が少なかったが、妻の年収が700万円以上の世帯では、子どもがいても、700万円以上全体と同様、「妻が管理」と「共同管理」、「一部共同管理」が同程度であり(図略)、子どもの有無より年収の影響の方が大きいようだ。

夫の年収別には、年収によらず「妻が管理」が最も多いものの、高年収ほど「夫が管理」が多い。また、夫の年収が1千万円以上では「一部共同管理」が2割を超えて多い。なお、夫の年収が1千万円以上の世帯では、妻の年収が低いほど「夫が管理」が多い(図略)。

以上より、妻が財布の紐を握るような昔ながらの方法ではなく、共同管理や支出分担のみなど、夫婦どちらかに偏らない方法で家計を管理する家庭は、若いほど、また、妻が高年収の世帯ほど多い。「一部共同管理」と「支出分担のみ」を合わせた『夫婦それぞれの財布を持つ』割合は、25~29歳の世帯では約3割、妻の年収700万円以上では約4割(参考値)を占める。なお、過去にも述べたが4、共働き夫婦の年収は比例関係にある。よって、妻が高年収の世帯では夫の年収も高い。こういった世帯では家計に余裕があるために、夫婦それぞれの財布を持てるということなのだろう。

一方で、年齢が高いほど、また、子どもがいる世帯や妻がパート等の非正規雇用者で、年収が比較的低い世帯では、妻が財布の紐を握るような昔ながらの管理方法が多い。主たる生計者が夫の世帯では「稼ぐのは夫、家庭のことは妻」という役割分担意識が強いのだろう。

ところで、夫が高年収の世帯では、妻の年収が低く、夫が家計収入の多くを担う世帯ほど「夫が管理」する傾向があった。この背景には、高年収の夫ほど資産運用に関わる知識が豊富であるために、家計管理を一手に担っていることなどが考えられる。

4 久我尚子「『パワーカップル』世帯の動向(1)」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レター(2017/8/28)

3――共働き世帯の家計分担~夫婦共通の財布がメイン、夫は住居費等の大物、妻は日常生活周りを担当

1|共働き世帯の家計分担~基本的には共通の財布から、理美容・ファッションは各自

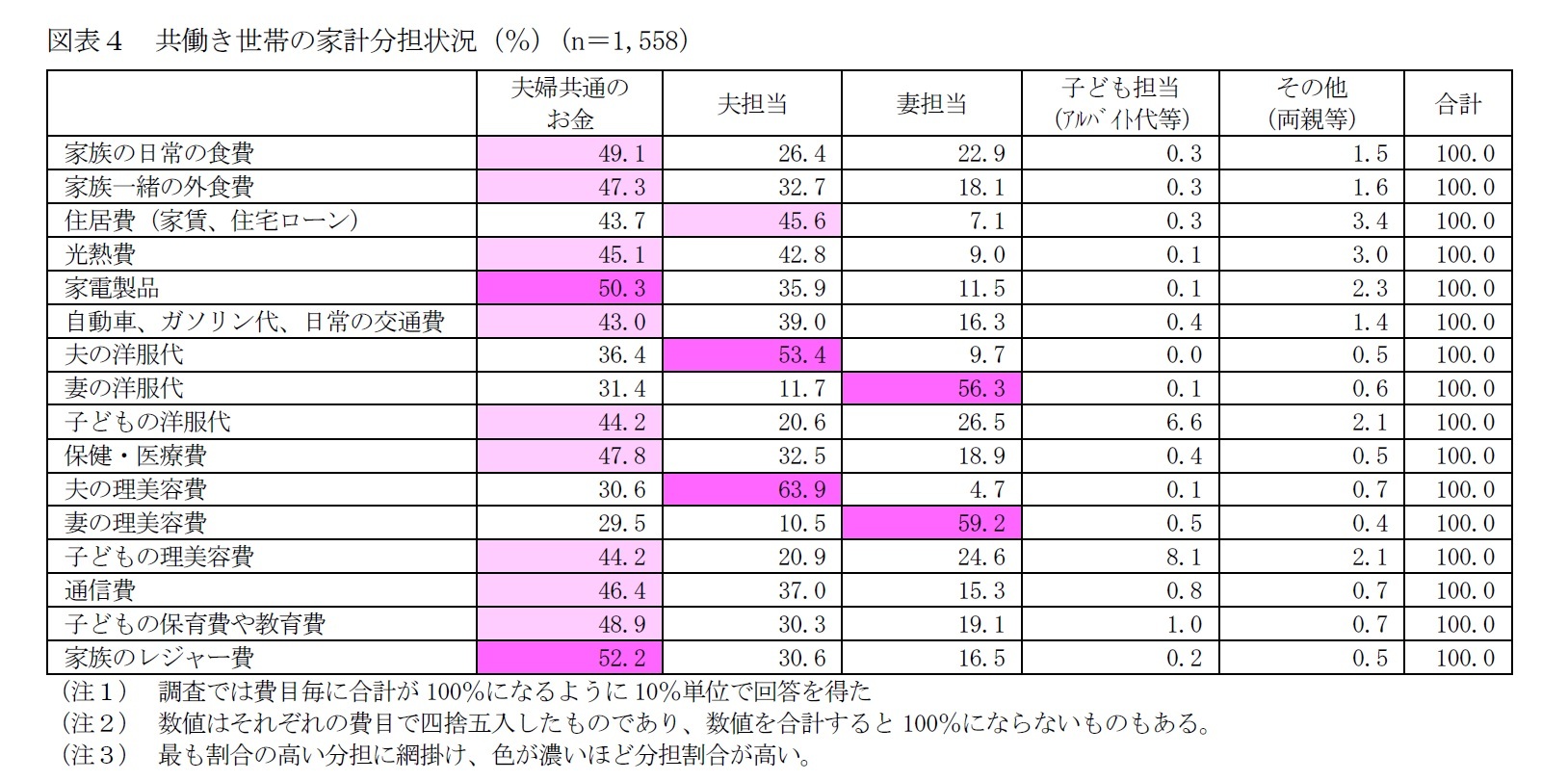

次に、共働き世帯の家計分担状況について見ると、「洋服代」や「理美容費」は夫婦各自で担当する割合が半数を超えて高いものの、それ以外では夫婦共通のお金が4割を超えて高い(図表4)。なお、「住居費(家賃、住宅ローン)」のみ、夫担当の割合が夫婦共通のお金を若干上回る。また、各費目の夫担当と妻担当の割合を比べると、夫婦の洋服代や理美容費を除けば、全て夫が妻を上回っており、夫の負担の方が大きい。

つまり、共働き世帯では、家族全体に関わる支出や子どもに関わる支出は基本的に夫婦共通の財布から出すものの、妻と比べると、住居費など高額な費目をはじめ夫の負担が大きくなっている。また、理美容やファッションなど夫婦の個人的なものは各自で負担しており、子ども担当(アルバイト代等)でも同様の傾向がある。子ども担当の割合は、大半が1%を下回ってごく僅かだが、「子どもの洋服代」や「子どもの理美容費」は5%を越えて比較的高い。

両親等を含むその他の割合は、いずれも僅かだが、「住居費(家賃、住宅ローン)」や「光熱費」、「家電製品」、「子どもの洋服代」、「子どもの理美容費」が2~3%を占めて比較的高い。住居購入時の援助や、同居の場合は固定費の援助、孫への援助といった様子が窺える。

次に、共働き世帯の家計分担状況について見ると、「洋服代」や「理美容費」は夫婦各自で担当する割合が半数を超えて高いものの、それ以外では夫婦共通のお金が4割を超えて高い(図表4)。なお、「住居費(家賃、住宅ローン)」のみ、夫担当の割合が夫婦共通のお金を若干上回る。また、各費目の夫担当と妻担当の割合を比べると、夫婦の洋服代や理美容費を除けば、全て夫が妻を上回っており、夫の負担の方が大きい。

つまり、共働き世帯では、家族全体に関わる支出や子どもに関わる支出は基本的に夫婦共通の財布から出すものの、妻と比べると、住居費など高額な費目をはじめ夫の負担が大きくなっている。また、理美容やファッションなど夫婦の個人的なものは各自で負担しており、子ども担当(アルバイト代等)でも同様の傾向がある。子ども担当の割合は、大半が1%を下回ってごく僅かだが、「子どもの洋服代」や「子どもの理美容費」は5%を越えて比較的高い。

両親等を含むその他の割合は、いずれも僅かだが、「住居費(家賃、住宅ローン)」や「光熱費」、「家電製品」、「子どもの洋服代」、「子どもの理美容費」が2~3%を占めて比較的高い。住居購入時の援助や、同居の場合は固定費の援助、孫への援助といった様子が窺える。

(2019年06月21日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 「パワーカップル」世帯の動向(1)-夫婦とも年収700万円超は共働き世帯の約2%でじわり増加。夫が高年収でも働く妻は増加傾向、夫婦間の経済格差拡大か。

- 平成における消費者の変容(1)-変わる家族の形と消費~コンパクト化する家族と消費、家族のモデル「標準世帯」の今

- 平成における消費者の変容(2)-高まる女性の消費力とその課題~「おひとりさま」「ママでもキレイ」「パワーカップル」消費の登場と就業継続の壁

- 平成における消費者の変容(3)-経済不安でも満足度の高い若者~目先の収入はバブル期より多い、お金を使わなくても楽しめる消費社会

- 平成における消費者の変容(4)-拡大するシェア経済と消費行動への影響~加速する所有から利用へという価値観、新時代の消費活性化策は

- 求められる20~40代の経済基盤の安定化-経済格差と家族形成格差の固定化を防ぎ、消費活性化を促す

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【共働き世帯の家計分担-若いほど妻が高年収ほど共同管理、夫婦それぞれの財布も持つ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

共働き世帯の家計分担-若いほど妻が高年収ほど共同管理、夫婦それぞれの財布も持つのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!