- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- マーケティング >

- 働く女性の管理職希望-正規雇用者の2割弱。挑戦できる環境作りと意識改革が必要。

働く女性の管理職希望-正規雇用者の2割弱。挑戦できる環境作りと意識改革が必要。

生活研究部 上席研究員 久我 尚子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

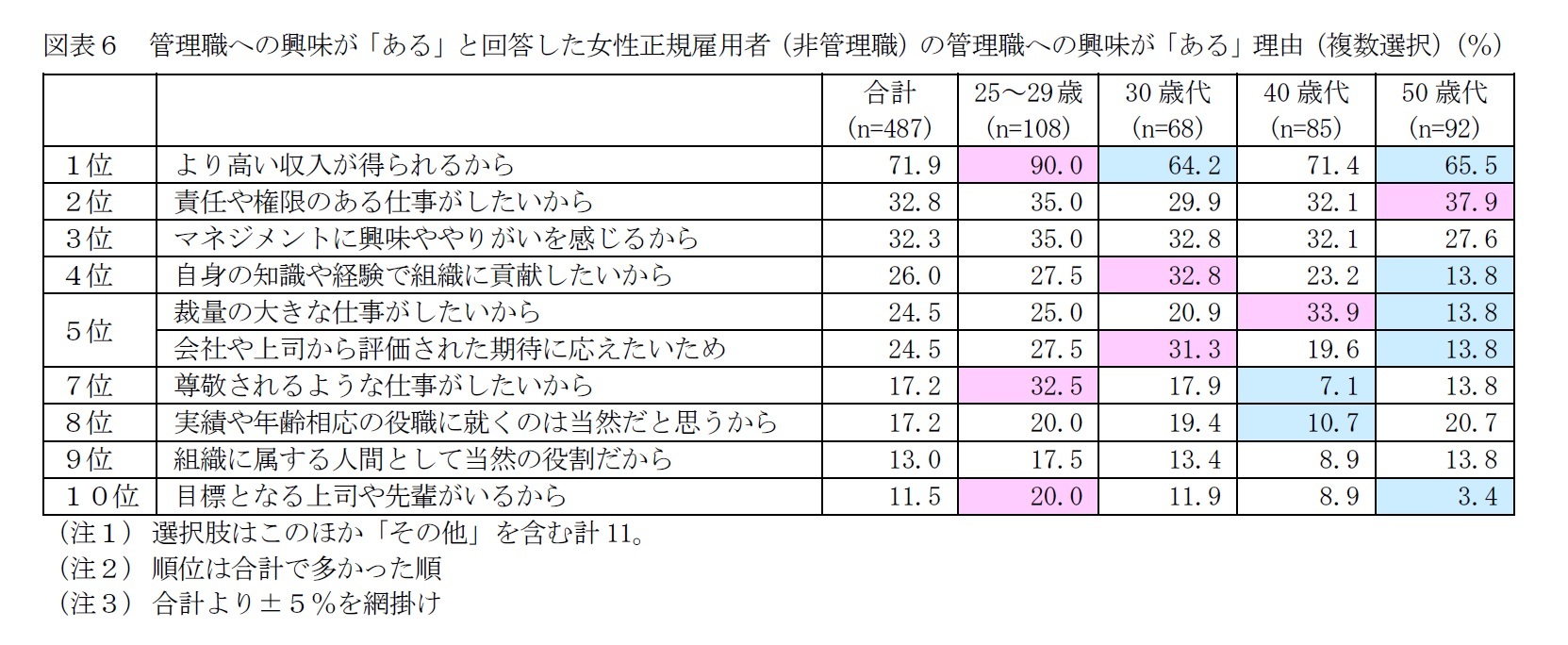

3――働く女性が管理職に興味を持つ理由~収入増、大学院卒で専門性、高年収で周囲の期待と実績

いずれの年代でも「より高い収入が得られるから」が最も多く、特に25~29歳で9割を超えて多い。また、「責任や権限のある仕事がしたいから」は50歳代で、「自身の知識や経験で組織に貢献したいから」や「会社や上司から評価された期待に応えたいため」は30歳代を中心に、「裁量の大きな仕事がしたいから」は40歳代で、「尊敬されるような仕事がしたいから」や「目標となる上司や先輩がいるから」などは若い年代で多い傾向がある。

つまり、女性正規雇用者が管理職に興味を持つ理由は、年齢によらず、収入が増えることが第一だが、キャリアを積むとともに自身のこれまでの実績による貢献、そして、裁量を広げることや責任を持つことへの興味が高まる様子がうかがえる。

年齢以外の属性については、管理職への興味が「ある」割合の高い大学院卒では、「自身の知識や経験で組織に貢献したいから」や「裁量の大きな仕事がしたいから」、「責任や権限のある仕事がしたいから」の選択割合が女性正規雇用者(非管理職)全体と比べて2割以上高い傾向がある。また、「実績や年齢相応の役職に就くのは当然だと思うから」や「組織に属する人間として当然の役割だから」、「会社や上司から評価された期待に応えたいため」は全体より1割以上高い傾向がある。年収700万円以上では、「会社や上司から評価された期待に応えたいため」や「実績や年齢相応の役職に就くのは当然だと思うから」、「マネジメントに興味ややりがいを感じるから」、「責任や権限のある仕事がしたいから」が全体より1割以上高い傾向がある。大学院卒では、自身の専門性による貢献や仕事の広がりへの期待が、年収700万円以上では周囲からの期待やキャリア実績などが、管理職に興味を持つ理由としてあがっている。

4――働く女性が管理職に興味を持たない理由~ストレスと責任、仕事と家庭の両立負担

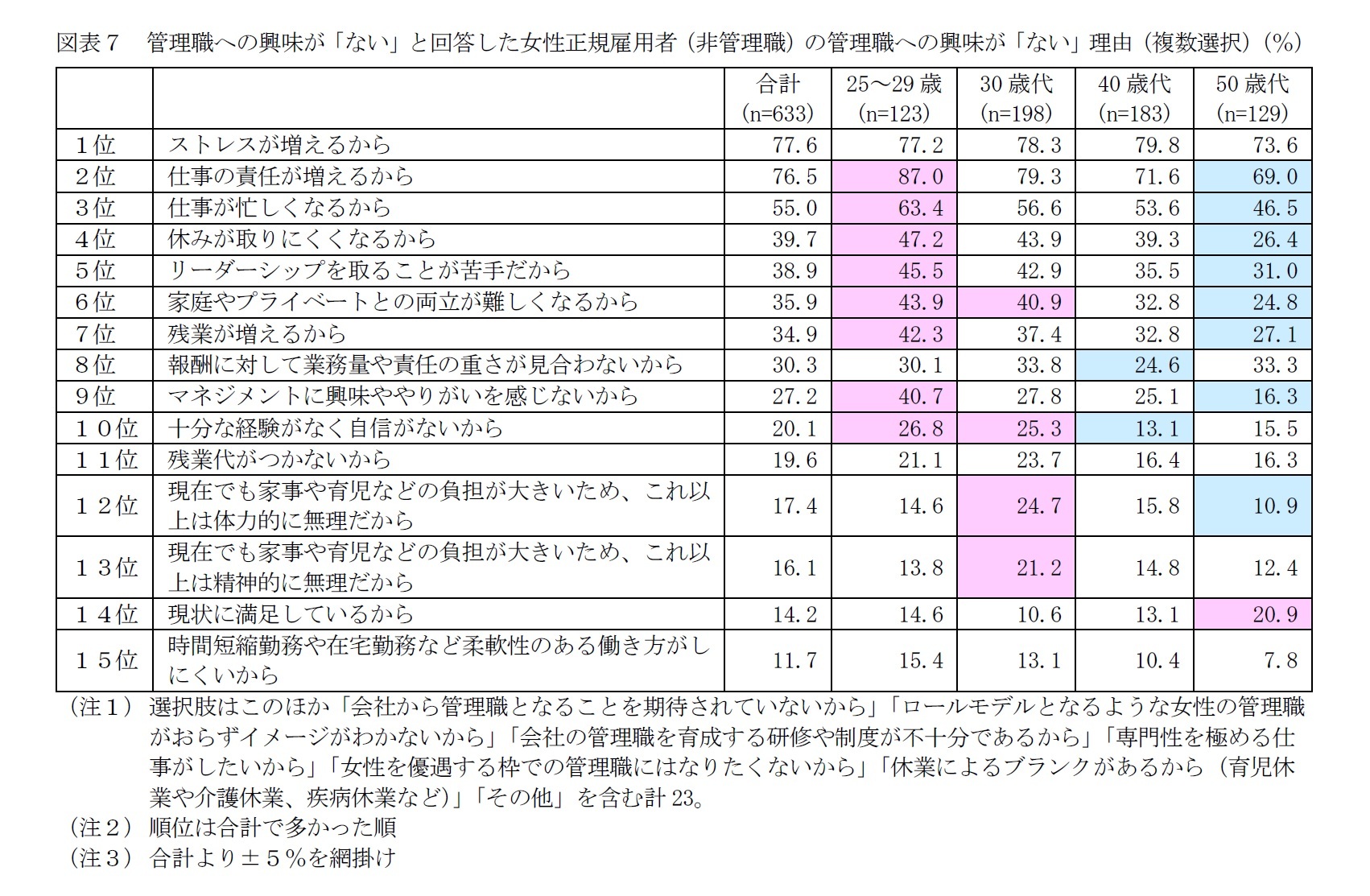

管理職への興味が「ない」と答えた女性正規雇用者(非管理職)に対して、管理職に興味を持たない理由を見ると、全体では「ストレスが増えるから」(77.6%)と「仕事の責任が増えるから」(76.5%)が7割台で圧倒的に高い(図表7)。以下、3位「仕事が忙しくなるから」(55.0%)、4位「休みが取りにくくなるから」(39.7%)、5位「リーダーシップを取ることが苦手だから」(38.9%)、6位「家庭やプライベートとの両立が難しくなるから」(35.9%)、7位「残業が増えるから」(34.9%)、8位「報酬に対して業務量や責任の重さが見合わないから」(30.3%)と続く(図表7)。

年齢別に見ても上位はおおむね変わらないが、25~29歳や30歳代では「仕事の責任が増えるから」が「ストレスが増えるから」を上回る。また、25~29歳では、仕事の責任や忙しさ、リーダーシップを取ることへの苦手意識や自信のなさ、プライベートとの両立の難しさなど、全体と比べて多くの選択肢で選択割合が高く、多方面に懸念を持つ様子がうかがえる。また、30歳代では「現在でも家事や育児などの負担が大きいため、これ以上は体力的に/精神的に無理だから」などで選択割合が高く、家事や育児との両立における負担感が強い様子がうかがえる。一方で、50歳代では「現状に満足しているから」が高いことが特徴的だ。

なお、管理職に興味を持たない最大の理由について尋ねたところ、先の複数選択の結果と同様、「ストレスが増えるから」(22.7%)と「仕事の責任が増えるから」(21.2%)が多い。年代別には、25~29歳で「仕事の責任が増えるから」が、50歳代で「ストレスが増えるから」が多い傾向がある。

属性別に見ても、いずれも上位2つは「ストレスが増えるから」と「仕事の責任が増えるから」であり、7割前後を占めて圧倒的に高い。

なお、管理職への興味が「ない」割合の高い短大卒では、「会社から管理職となることを期待されていないから」が全体より若干高く、そのほかの選択肢の選択割合が全体的に低い傾向がある。短大卒の女性では補助的な業務に就いていることが多いために、本人も周囲も管理職になるという意識が弱いようだ。

同様に管理職への興味が「ない」割合の高い義理の実家に同居している女性では、「現在でも家事や育児などの負担が大きいため、これ以上は体力的に/精神的に無理だから」や「家庭やプライベートとの両立が難しくなるから」が全体より1割程度高い。義理の実家に同居している女性では、仕事と家庭の両立に関わる負担感の強さから、管理職への興味が薄い様子がうかがえる。なお、同様の傾向は、既婚で子のいる女性でも見られる。

一方で、管理職への興味が「ある」割合の高い大学院卒では、「報酬に対して業務量や責任の重さが見合わないから」や「残業が増えるから」が全体より高い傾向がある。つまり、大学院卒の女性では、専門性への対価が見合わないことや忙しさが管理職への興味が「ない」理由の背景にあるようだ。

同様に管理職への興味が「ある」割合の高い年収700万円以上では、「マネジメントに興味ややりがいを感じないから」や「残業が増えるから」が全体より高い傾向がある。さらに、管理職に興味を持たない最大の理由を見ると、年収700万円以上では「現状に満足しているから」が全体より高い。なお、当該層では50歳代の割合が比較的高くなっている。つまり、年収700万円以上の女性では、そもそも比較的厚待遇であるためにマネジメント等にやりがいを感じなければ管理職への興味が薄い様子がうかがえる。また、キャリア終盤の50歳代も多いために現状に満足しているようだ。

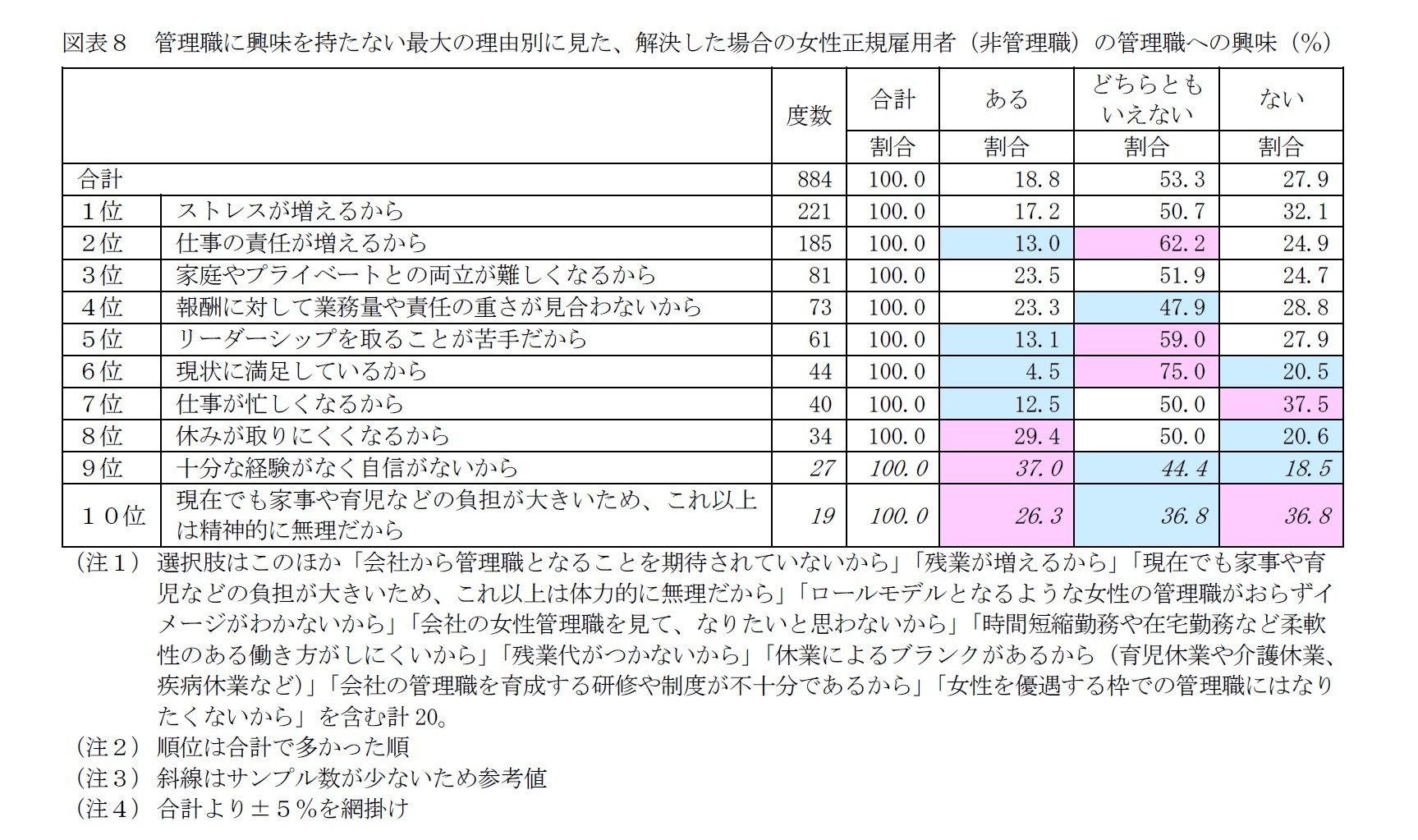

管理職への興味が「ない」・「どちらともいえない」と答えた女性正規雇用者(非管理職)に対して、管理職に興味を持たない最大の理由6が解決した場合の管理職への興味を尋ねたところ、全体では「どちらともいえない」(53.3%)が過半数を占めて多く、「ない」(27.9%)、「ある」(18.8%)と続く。

管理職への興味がない最大の理由別に、それらが解決した場合の管理職への興味を見ると、興味が「ある」割合は、「休みが取りにくくなるから」や「十分な経験がなく自信がないから」(サンプル数が少ないため参考値)などで高い傾向がある(図表8)。一方、解決した場合も管理職への興味が「ない」割合は、「仕事が忙しくなるから」で高い。なお、「現在でも家事や育児などの負担が大きいため、これ以上は精神的に無理だから」(参考値)は「ある」割合も「ない」割合も高い傾向がある。

これらの結果より、休暇や経験の充実、両立負担の軽減などへの期待がある一方、忙しさというデメリットは収入増ややりがいといった管理職ならではの魅力を上回る状況も見える。また、これらの状況が改善するという想像ができずに諦めの気持ちもあるのかもしれない。

6 「マネジメントに興味ややりがいを感じないから」や「専門性を極める仕事がしたいから」、「その他」選択者を除く。

5――おわりに~環境が整えば3割目標の達成は可能、管理職へ挑戦できる環境作り、意識改革を

4月から「働き方改革」において有給休暇取得の義務化や残業時間の上限規制が始まり、休暇取得の難しさや忙しさ、両立負担については、ある程度、緩和される可能性がある。また、女性特有とも言える経験不足による自信のなさは、管理職登用へ向けた教育の充実で解決できるだろう。さらに、これから女性管理職が増え、ロールモデルが増えることで自然に解決に向かう部分もある。

本稿では、一般職の多い短大卒や女子大卒で管理職への関心が薄いことも特徴的であった。皆が管理職を目指す必要はない。しかし、職制や性別の違いが躊躇させるのではなく、優秀な人材が広く登用されるような仕組みや環境作りは必要だ。さらに、女性自身も、女性だから、妻だから、母だから諦めるというのではなく、一段上へ挑戦していくという意識面の改革が必要ではないだろうか。

(2019年04月24日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/10 | 若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/08 | 若者消費の現在地(3)こだわりが生む選択の主体性~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/29 | 若者消費の現在地(2)選択肢があふれる時代の「選ばない消費」~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/22 | 若者消費の現在地(1)メリハリ消費の実態~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【働く女性の管理職希望-正規雇用者の2割弱。挑戦できる環境作りと意識改革が必要。】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

働く女性の管理職希望-正規雇用者の2割弱。挑戦できる環境作りと意識改革が必要。のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!