- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 高齢者の高齢化という問題- 求められる国民的な議論

2019年04月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―高齢化する高齢者

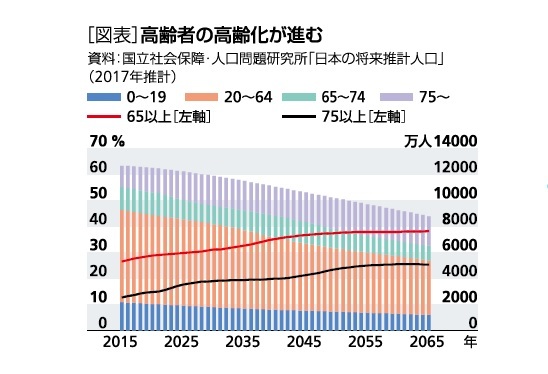

日本は他の先進諸国に比べて高齢化の速度が速く、より高い水準に達する。さらに核家族化が進み、高齢の単身者が増加していくという問題も加わり、難しい対応を迫られることになる。昔は一人で暮らしている人達と言えば若者が多かったが、独居の高齢者の増加が著しい。

自分の老後生活では、子供や連れ合いを頼りにしている人もいるだろうが、子供が身近に住んでいるとは限らないし、逆に自分が連れ合いの世話をすることになるかも知れない。家族が老親を支えようと思っても、社会が使い勝手の良い仕組みを整備しなくては、途方に暮れてしまうだけだ。

自分の老後生活では、子供や連れ合いを頼りにしている人もいるだろうが、子供が身近に住んでいるとは限らないし、逆に自分が連れ合いの世話をすることになるかも知れない。家族が老親を支えようと思っても、社会が使い勝手の良い仕組みを整備しなくては、途方に暮れてしまうだけだ。

2―経済問題からより複雑な問題へ

高齢となってまず直面する経済的な問題に対して、国民年金や厚生年金などの公的年金制度が整備されてきた。医療保険制度は全ての世代のためのものだが、後期高齢者になると、複数の病気を抱えたり病気が慢性化して治療が長期化したりすることや、日常生活の支援が必要になることも増えることから、後期高齢者医療制度や介護保険が創設された。

エコノミストとしては、急速に増加する費用をどう制御していくのかという問題に目が行ってしまうのだが、大きな課題はあるものの高齢者の生活や健康を支えるための経済的な枠組みの整備は進んできたと言える。しかし、「高齢者の高齢化」に対応するためにはこれだけでは不十分で、法律や社会の仕組みを整備していかなくてはならないだろう。

オレオレ詐欺など高齢者をターゲットにした犯罪は後を絶たず、高齢者を保護する仕組みはまだ不十分だ。高齢ドライバーが死傷事故を起こすという事件のように、高齢者が加害者側に回ってしまうことも増えている。2016年には認知症患者が起こした鉄道事故で、介護していた家族に賠償責任があるのかという問題について最高裁の判決があったが、家族に責任を課すのも酷だが鉄道会社に対策の責任を求めるのも負担が大きいという難しい問題だった。こうした事例は一時的に社会の注目を集めるものの、なかなか法律や制度などの社会的な仕組みを整備するというところまで議論は深まらずに、いつの間にか問題は忘れ去られてしまっている。

エコノミストとしては、急速に増加する費用をどう制御していくのかという問題に目が行ってしまうのだが、大きな課題はあるものの高齢者の生活や健康を支えるための経済的な枠組みの整備は進んできたと言える。しかし、「高齢者の高齢化」に対応するためにはこれだけでは不十分で、法律や社会の仕組みを整備していかなくてはならないだろう。

オレオレ詐欺など高齢者をターゲットにした犯罪は後を絶たず、高齢者を保護する仕組みはまだ不十分だ。高齢ドライバーが死傷事故を起こすという事件のように、高齢者が加害者側に回ってしまうことも増えている。2016年には認知症患者が起こした鉄道事故で、介護していた家族に賠償責任があるのかという問題について最高裁の判決があったが、家族に責任を課すのも酷だが鉄道会社に対策の責任を求めるのも負担が大きいという難しい問題だった。こうした事例は一時的に社会の注目を集めるものの、なかなか法律や制度などの社会的な仕組みを整備するというところまで議論は深まらずに、いつの間にか問題は忘れ去られてしまっている。

3―求められる国民的な議論

2000年には、介護保険制度と同時に成年後見制度がスタートしたが、利用者数は伸び悩んでいる。成年後見制度で用意されている、後見、保佐、補助や任意後見といった様々な手段の中で、保佐や補助の利用が少ないことが一因だ。

後見は保護機能が強いものの、本人の行為に対する制限も強い。本人に判断能力が全く無いことを医学的に判定してもらうなど、利用のハードルが高い。政府は保佐や補助、任意後見の活用を進めている。しかし、保佐や補助の仕組みは、本人の同意が無しには極めて限定的な保護しかできず、使い勝手が良くない。

未成年が自由にできることには様々な制限があるが、それは判断能力が未熟な子どもを守るためだ。判断力の低下した高齢者に対しても、意思どおりにしないことが、本人の利益となり、保護することになることもある。

加齢による判断力への影響は個人差が非常に大きく一律には扱えないこともあり、高齢者の自己決定の尊重との兼ね合いは難しい問題だが、齢を重ねるうちに次第に判断力が低下して、ひとりでは身を守れなくなる恐れがあることを考えれば、自分の権利が制限されてもより強い保護が受けられるよう、後見と保佐の中間的な仕組みがあれば良いのにと思う。

しかし、一筋縄ではいかない、この問題には様々な意見があるだろう。高齢者の高齢化で起こる様々な問題に、どのような仕組みを作って行くべきなのか、国民全体でもっと活発に議論を行っていく必要があるのではないだろうか。

後見は保護機能が強いものの、本人の行為に対する制限も強い。本人に判断能力が全く無いことを医学的に判定してもらうなど、利用のハードルが高い。政府は保佐や補助、任意後見の活用を進めている。しかし、保佐や補助の仕組みは、本人の同意が無しには極めて限定的な保護しかできず、使い勝手が良くない。

未成年が自由にできることには様々な制限があるが、それは判断能力が未熟な子どもを守るためだ。判断力の低下した高齢者に対しても、意思どおりにしないことが、本人の利益となり、保護することになることもある。

加齢による判断力への影響は個人差が非常に大きく一律には扱えないこともあり、高齢者の自己決定の尊重との兼ね合いは難しい問題だが、齢を重ねるうちに次第に判断力が低下して、ひとりでは身を守れなくなる恐れがあることを考えれば、自分の権利が制限されてもより強い保護が受けられるよう、後見と保佐の中間的な仕組みがあれば良いのにと思う。

しかし、一筋縄ではいかない、この問題には様々な意見があるだろう。高齢者の高齢化で起こる様々な問題に、どのような仕組みを作って行くべきなのか、国民全体でもっと活発に議論を行っていく必要があるのではないだろうか。

(2019年04月05日「基礎研マンスリー」)

櫨(はじ) 浩一 (はじ こういち)

櫨(はじ) 浩一のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2020/03/06 | 不安の時代ー過剰な貯蓄を回避する保険の意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |

| 2020/02/27 | MMTを考える | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研レポート |

| 2020/02/07 | 令和の日本経済はどうなるか-経済予測の限界と意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |

| 2020/01/31 | 不安の時代~過剰な貯蓄を回避する保険の意義~ | 櫨(はじ) 浩一 | エコノミストの眼 |

新着記事

-

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 -

2025年10月21日

中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) -

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【高齢者の高齢化という問題- 求められる国民的な議論】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

高齢者の高齢化という問題- 求められる国民的な議論のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!