- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 欧州経済 >

- 英国はいつ、どのようにEUを離脱するのか、しないのか?

2019年03月25日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

[ 要 旨 ]

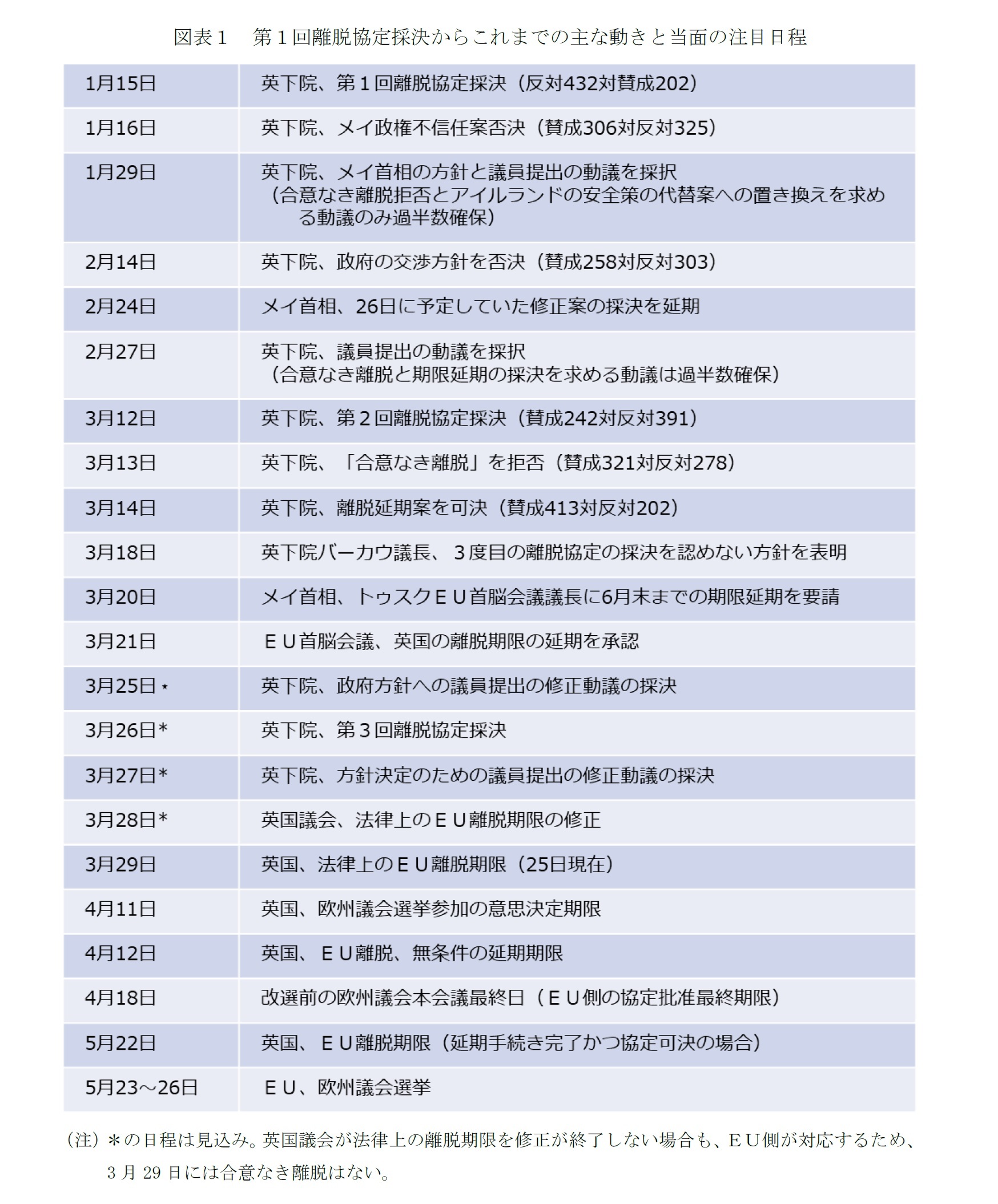

- 3月21日のEU首脳会議では、4月12日までなら無条件、3月29日までに離脱協定案が可決した場合は5月22日までの離脱期限延期を決めた。

- EUは、3月29日の合意なき離脱の引き金を引くことは望まないが、EUの立法プロセスの正当性が損なわれ、EUの制度を危険に晒すつもりはないとの意志を示した。

- 英国のEU離脱は、5月22日なら合意あり、4月12日なら合意なし、長期延長の場合には、撤回の可能性は高くなる。

- 英議会では、3月25日にも政府方針が示され、3度目の離脱協定の採決や修正動議で下院の過半数が支持する代替案を探る動きが出てくる見通しだ。

- これまで最も確率が高いと考えてきた「合意あり離脱」は、離脱期限延期の責任を議員に負わせるメイ首相の声明の影響もあり、確率が低下している。それでも、議会に主導権が移ることを嫌う強硬離脱派が、メイ首相の進退と引き換えに支持に回り、過半数を確保する可能性は残る。協定案が否決、議会が主導権を握った場合には、「ノルウェー・プラス」などへの将来関係のソフト化に舵を切る可能性が出てくる。

- 「合意なき離脱」が偶発的に生じるリスクは期限延長要請前よりも高まっており、長期延期の場合にも起こり得る。

- 「合意あり離脱」でも不確実性は消えず、「合意なき離脱」は問題の解決策にも終着点にもなり得ない。有力なシナリオではないものの、EU離脱が困難なプロセスであるという真実を明らかにした上で改めて民意を問うべき局面を迎えているように思われる。

1.EUの判断―合意なき離脱の引き金は引かないが、EUの制度を危険に晒さない―

3月21日のEU首脳会議で、英国時間3月29日午後23時に予定されていた英国の欧州連合(EU)離脱の期限延期を全会一致で承認した。

英国のEU離脱の手続きは、EUの基本条約第50条に基づいて進められており、期限延期は第50条3項に規定されている。

メイ首相は、首脳会議前日の20日にEU首脳会議のトゥスク常任議長(通称「EU大統領」)への書簡1で6月末までの期限延期を求めたが、EUが「無条件の期限延期」を認めたのは4月12日まで、協定が承認を条件とする関連法案整備のための「テクニカルな期限延期」の場合は5月22日までと、英国の要請よりも短いものだった。

EU側が設定した期限は5月23~26日に予定される5年に1度の欧州議会選挙の日程を踏まえたものだ。EUは、欧州議会選挙に向けて、3月29日に離脱する英国を除く新たな議席配分2を決めるなど準備を進めてきた。法的には、英国が加盟国として残留していながら、欧州議会選挙に参加しなければ、EUの立法プロセスの正当性を損なう、つまりEUの制度を危険にさらすおそれがあった。

メイ首相の6月末への延期要請には、7月2日の改選後の欧州議会の招集までは、欧州議会選挙に不参加でも残留が認められるとの読みがあったと思われるが、EUの解釈はより厳格だった。

首脳会議の結論をまとめた文書3には、協定が承認されない場合の4月12日の期日前に「英国が今後の方針について通知することを期待する」とある。メイ首相の協定に基づく選択肢以外の道を探るための「長期の延期」を認める用意があるが、前日11日までに欧州議会選挙への参加を決めることが事実上の条件となる。

EUは、合意なき離脱の引き金は引かないが、欧州議会選挙に参加しない英国の加盟国としての残留を認めることで、EUの制度を危険に晒すつもりはないとの意志を示した。

英国のEU離脱の手続きは、EUの基本条約第50条に基づいて進められており、期限延期は第50条3項に規定されている。

メイ首相は、首脳会議前日の20日にEU首脳会議のトゥスク常任議長(通称「EU大統領」)への書簡1で6月末までの期限延期を求めたが、EUが「無条件の期限延期」を認めたのは4月12日まで、協定が承認を条件とする関連法案整備のための「テクニカルな期限延期」の場合は5月22日までと、英国の要請よりも短いものだった。

EU側が設定した期限は5月23~26日に予定される5年に1度の欧州議会選挙の日程を踏まえたものだ。EUは、欧州議会選挙に向けて、3月29日に離脱する英国を除く新たな議席配分2を決めるなど準備を進めてきた。法的には、英国が加盟国として残留していながら、欧州議会選挙に参加しなければ、EUの立法プロセスの正当性を損なう、つまりEUの制度を危険にさらすおそれがあった。

メイ首相の6月末への延期要請には、7月2日の改選後の欧州議会の招集までは、欧州議会選挙に不参加でも残留が認められるとの読みがあったと思われるが、EUの解釈はより厳格だった。

首脳会議の結論をまとめた文書3には、協定が承認されない場合の4月12日の期日前に「英国が今後の方針について通知することを期待する」とある。メイ首相の協定に基づく選択肢以外の道を探るための「長期の延期」を認める用意があるが、前日11日までに欧州議会選挙への参加を決めることが事実上の条件となる。

EUは、合意なき離脱の引き金は引かないが、欧州議会選挙に参加しない英国の加盟国としての残留を認めることで、EUの制度を危険に晒すつもりはないとの意志を示した。

2.新たな期限と離脱戦略― 5月22日なら合意あり、4月12日なら合意なし、長期延期なら撤回も-

EU首脳会議が新たな期限を設定したことで、英国のEU離脱の期日は、5月22日か、4月12日か、それ以外かに大別できるようになった。5月22日なら「合意あり離脱」、4月12日なら「合意なき離脱」、このタイミングを逃せば、欧州議会選挙に参加を決めて、長期延期を求めることになる。長期延期の場合、離脱撤回に至る可能性が高まるが、合意なき離脱の可能性も消えない。

(1) 5月22日の合意あり離脱 ― 確率は低下

5月22日に合意あり離脱が実現する経路は大きく2つある。これまで、1)のメイ首相がまとめた離脱協定案と政治合意に基づく離脱の確率が最も高いと考えてきたが、その確率は低下している

1) メイ首相の離脱協定と将来関係の政治合意による離脱

メイ首相の協定案を巡っては、そもそも採決にかけることができるのかも問題だ。メイ首相が予定していた首脳会議前の採決は、バーカウ下院議長が「同一の内容を採決にかけることはできない」との判断で阻まれた。EU側の「離脱協定の修正に応じない」方針は、首脳会議の文書にも明記されている。離脱期限の変更を修正と認め、採決が行われるのかは微妙な情勢だ。

仮に採決が行われた場合、可決に至るかも不透明だ。

3月20日までは、協定案に追い風が吹きつつあった。賛否の票差は、第1回投票の230票差から第2回投票で149票差へと縮まり、首脳会議の前には、政権協力するアイルランドの地域政党(DUP)が国境の安全策の発動時にも英国内の規制の乖離を生じさせないという条件で賛成に転じるとの見通しも伝わった。これにより保守党内の強硬離脱派からも「秩序立った確実な離脱を優先」するため、賛成に転じる議員が増えると期待されていた。可決の可能性が高まることで、労働党からも「秩序立った離脱」優先という判断で、賛成に転じる議員が増えることも期待し得た。

5月22日に合意あり離脱が実現する経路は大きく2つある。これまで、1)のメイ首相がまとめた離脱協定案と政治合意に基づく離脱の確率が最も高いと考えてきたが、その確率は低下している

1) メイ首相の離脱協定と将来関係の政治合意による離脱

メイ首相の協定案を巡っては、そもそも採決にかけることができるのかも問題だ。メイ首相が予定していた首脳会議前の採決は、バーカウ下院議長が「同一の内容を採決にかけることはできない」との判断で阻まれた。EU側の「離脱協定の修正に応じない」方針は、首脳会議の文書にも明記されている。離脱期限の変更を修正と認め、採決が行われるのかは微妙な情勢だ。

仮に採決が行われた場合、可決に至るかも不透明だ。

3月20日までは、協定案に追い風が吹きつつあった。賛否の票差は、第1回投票の230票差から第2回投票で149票差へと縮まり、首脳会議の前には、政権協力するアイルランドの地域政党(DUP)が国境の安全策の発動時にも英国内の規制の乖離を生じさせないという条件で賛成に転じるとの見通しも伝わった。これにより保守党内の強硬離脱派からも「秩序立った確実な離脱を優先」するため、賛成に転じる議員が増えると期待されていた。可決の可能性が高まることで、労働党からも「秩序立った離脱」優先という判断で、賛成に転じる議員が増えることも期待し得た。

しかし、メイ首相自らが流れを変えてしまった。3月20日の離脱要請に際してのメイ首相の国民に向けたメッセージ4は、離脱期限延期の原因を、民意を無視して論争にあけくれる議員にあると責任転嫁する内容であったことが、与野党を問わず強い反発を招いた。メイ首相の辞任を求める圧力も強まっている。

メイ首相は、24日、党内の強硬派をチェッカーズの公式別荘に招いて協議をし、協定案の支持を取り付けようとしている。自らの進退と引き換えに、協定の否決で議会に主導権が移ることを嫌う強硬離脱派の支持を取り付け、辛うじて過半数を確保するといった道筋は残る。

メイ首相は、24日、党内の強硬派をチェッカーズの公式別荘に招いて協議をし、協定案の支持を取り付けようとしている。自らの進退と引き換えに、協定の否決で議会に主導権が移ることを嫌う強硬離脱派の支持を取り付け、辛うじて過半数を確保するといった道筋は残る。

2) メイ首相の離脱協定と修正された将来関係の政治合意による離脱(将来関係のソフト化)

もう1つは、離脱協定が否決され、議会に主導権を握った場合に、議員提出の動議に対する採決5で、将来関係の政治合意の内容を「関税同盟残留」や「ノルウェー・プラス(関税同盟と単一市場残留)」などに修正することを決め、「将来関係のソフト化」を通じて可決を目指す経路だ。

EUは「離脱協定の修正に応じない」が、英国側が「交渉のレッド・ライン(譲れない一線)」を見直すのであれば、将来関係の見直しには応じる立場だ。

このシナリオの利点は、1) の問題である「同一の内容の採決」という問題がクリアされ、DUPが強く警戒するアイルランドの安全策に関わる「英国内の規制の乖離」も生じないことだ。

問題は、レッド・ラインの見直しとは、離脱推進派が国民投票で掲げたEU離脱のベネフィットの放棄を意味することだ。「関税同盟残留」ならば、通商交渉の権限を取り戻すことはできないし、「ノルウェー・プラス」であれば、単一市場圏内のヒトの移動の自由を受け入れ、EU規制の一方的な受け入れ、EU予算への一定の拠出も求められる。加盟国の中でも特権を享受してきた英国にとっては、地位の低下を意味し、とりわけ保守党内の強硬離脱派には受け入れ難い。

しかし、「16年の国民投票で示された民意を尊重」し、「経済社会への影響を抑えた秩序立った離脱を実現」できる選択肢であるため、超党派の合意が成立する余地はある。

5 議会の意思を探るために単一の課題について複数の動議の採決を行う“indicative vote”のこと。法的拘束力はなく、政府に従う義務はないが、政治的な圧力は高まる。

もう1つは、離脱協定が否決され、議会に主導権を握った場合に、議員提出の動議に対する採決5で、将来関係の政治合意の内容を「関税同盟残留」や「ノルウェー・プラス(関税同盟と単一市場残留)」などに修正することを決め、「将来関係のソフト化」を通じて可決を目指す経路だ。

EUは「離脱協定の修正に応じない」が、英国側が「交渉のレッド・ライン(譲れない一線)」を見直すのであれば、将来関係の見直しには応じる立場だ。

このシナリオの利点は、1) の問題である「同一の内容の採決」という問題がクリアされ、DUPが強く警戒するアイルランドの安全策に関わる「英国内の規制の乖離」も生じないことだ。

問題は、レッド・ラインの見直しとは、離脱推進派が国民投票で掲げたEU離脱のベネフィットの放棄を意味することだ。「関税同盟残留」ならば、通商交渉の権限を取り戻すことはできないし、「ノルウェー・プラス」であれば、単一市場圏内のヒトの移動の自由を受け入れ、EU規制の一方的な受け入れ、EU予算への一定の拠出も求められる。加盟国の中でも特権を享受してきた英国にとっては、地位の低下を意味し、とりわけ保守党内の強硬離脱派には受け入れ難い。

しかし、「16年の国民投票で示された民意を尊重」し、「経済社会への影響を抑えた秩序立った離脱を実現」できる選択肢であるため、超党派の合意が成立する余地はある。

5 議会の意思を探るために単一の課題について複数の動議の採決を行う“indicative vote”のこと。法的拘束力はなく、政府に従う義務はないが、政治的な圧力は高まる。

(2019年03月25日「経済・金融フラッシュ」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1832

経歴

- ・ 1987年 日本興業銀行入行

・ 2001年 ニッセイ基礎研究所入社

・ 2023年7月から現職

・ 2015~2024年度 早稲田大学商学学術院非常勤講師

・ 2017年度~ 日本EU学会理事

・ 2017~2024年度 日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員

・ 2020~2022年度 日本国際フォーラム「米中覇権競争とインド太平洋地経学」、

「欧州政策パネル」メンバー

・ 2022~2024年度 Discuss Japan編集委員

・ 2022年5月~ ジェトロ情報媒体に対する外部評価委員会委員

・ 2023年11月~ 経済産業省 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 委員

・ 2024年10月~ 雑誌『外交』編集委員

・ 2025年5月~ 経団連総合政策研究所特任研究主幹

伊藤 さゆりのレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/30 | ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧- | 伊藤 さゆり | |

| 2025/09/12 | 欧州経済見通し-関税合意後も不確実性が残る状況は続く | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/08/26 | 大砲かバターか-国防費の大幅引き上げに動く欧州の現実 | 伊藤 さゆり | 研究員の眼 |

| 2025/08/04 | 米EU関税合意-実効性・持続性に疑問符 | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」 -

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに-

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【英国はいつ、どのようにEUを離脱するのか、しないのか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

英国はいつ、どのようにEUを離脱するのか、しないのか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!