- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 米国経済の見通し-緩やかな景気減速予想も、高まる下振れリスク

2019年03月11日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

(設備投資)設備投資は持ち直しも企業センチメントの動向に注目

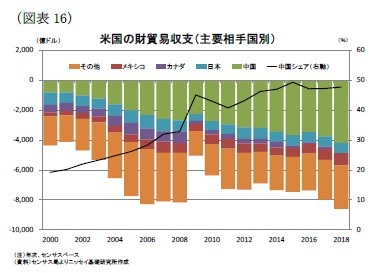

GDPにおける民間設備投資は、18年7-9月期に7期ぶりの低調な伸びとなったが、10-12月期は再び伸びが加速した。もっとも、設備投資の先行指標であるコア資本財受注(3ヵ月移動平均、3ヵ月前比)は12月が年率▲4.1%とマイナスとなっており、足元で設備投資の回復が鈍い可能性を示唆している(図表10)。

一方、企業センチメントはISMの製造業、非製造業指数ともに昨年夏場から頭打ちとなっているが、製造業指数では低迷が続いているものの、非製造業指数には反発もみられており、製造業と非製造業でまちまちの動きとなっている(図表11)。非製造業指数の回復は株価上昇の影響が考えられる一方、製造業については、地区連銀経済報告でも示されているように保護主義的な通商政策に対する不安などが反映されているとみられる。

GDPにおける民間設備投資は、18年7-9月期に7期ぶりの低調な伸びとなったが、10-12月期は再び伸びが加速した。もっとも、設備投資の先行指標であるコア資本財受注(3ヵ月移動平均、3ヵ月前比)は12月が年率▲4.1%とマイナスとなっており、足元で設備投資の回復が鈍い可能性を示唆している(図表10)。

一方、企業センチメントはISMの製造業、非製造業指数ともに昨年夏場から頭打ちとなっているが、製造業指数では低迷が続いているものの、非製造業指数には反発もみられており、製造業と非製造業でまちまちの動きとなっている(図表11)。非製造業指数の回復は株価上昇の影響が考えられる一方、製造業については、地区連銀経済報告でも示されているように保護主義的な通商政策に対する不安などが反映されているとみられる。

民間設備投資は法人減税や設備投資に対する税優遇策が下支えとなって、好調であった18年からは伸びが鈍化するものの、19年も引き続き堅調な伸びを予想している。ただし、保護主義的な通商政策の高まりや資本市場が再び不安定化する場合には、企業センチメントの悪化を通じて設備投資の下振れリスクとなろう。

(住宅投資)住宅価格、住宅ローン金利の上昇から住宅市場の回復に遅れ

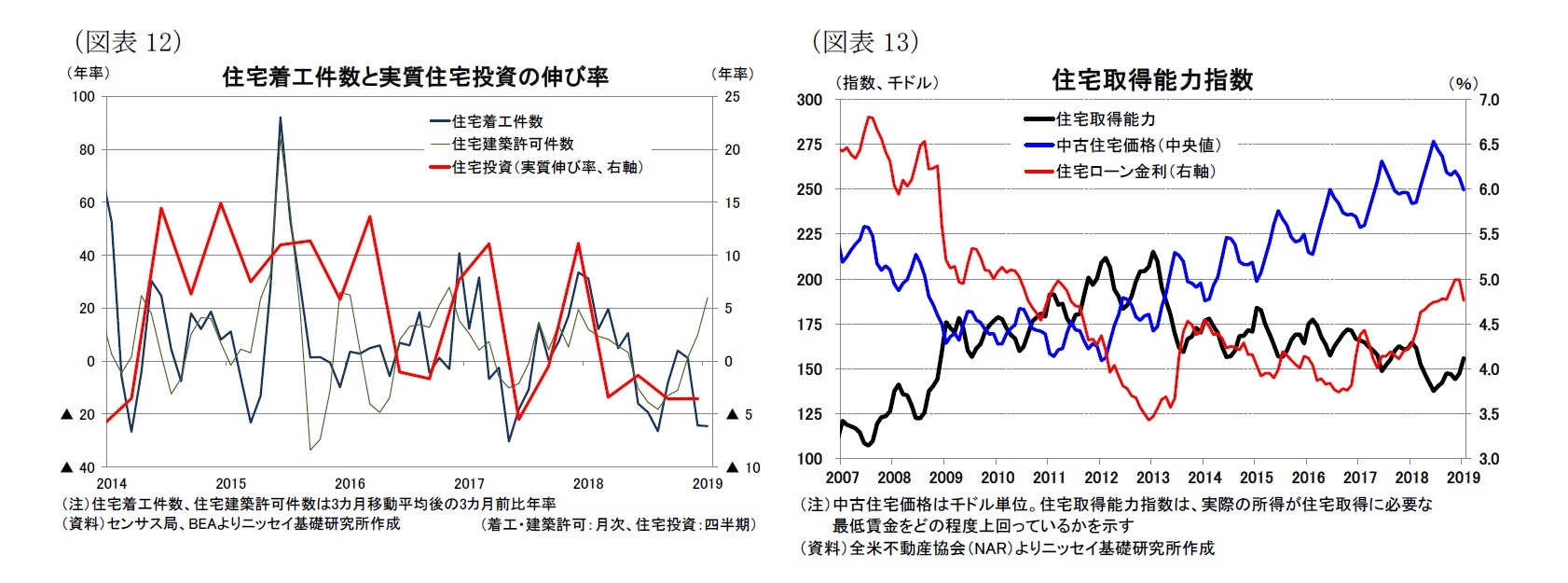

GDPにおける住宅投資は、18年10-12月期で4期連続のマイナス成長となったほか、17年以降の8期のうち、6期でマイナス成長となるなど住宅市場の回復は遅れている(図表12)。一方、住宅着工件数、許可件数(3ヵ月移動平均、3ヵ月前比)は19年1月がそれぞれ▲24.5%、+24.0%となっており、先行指標である許可件数からは回復の兆しがみられるものの、着工件数は大幅な落ち込みとなっており、1月以降も回復が鈍いことを示している。

住宅市場の回復遅れは、雇用不安の後退などから住宅需要は依然として強いものの、中古住宅在庫の不足などを背景にした住宅価格の上昇に加えて、住宅ローン金利が上昇していることで取得可能な住宅が減少している影響が大きいとみられる。住宅ローン返済額と所得を比べた住宅取得能力指数をみると、13年の200超の水準から150台半ばに低下していることが分かる(図表13)。

足元で住宅ローン金利が低下していることもあって、住宅取得能力指数には改善がみられるものの、米国債金利の上昇に伴い、住宅ローン金利は上昇に転じることが見込まれるため、住宅取得能力の改善は一時的とみられ、当面住宅市場の回復は遅れよう。

GDPにおける住宅投資は、18年10-12月期で4期連続のマイナス成長となったほか、17年以降の8期のうち、6期でマイナス成長となるなど住宅市場の回復は遅れている(図表12)。一方、住宅着工件数、許可件数(3ヵ月移動平均、3ヵ月前比)は19年1月がそれぞれ▲24.5%、+24.0%となっており、先行指標である許可件数からは回復の兆しがみられるものの、着工件数は大幅な落ち込みとなっており、1月以降も回復が鈍いことを示している。

住宅市場の回復遅れは、雇用不安の後退などから住宅需要は依然として強いものの、中古住宅在庫の不足などを背景にした住宅価格の上昇に加えて、住宅ローン金利が上昇していることで取得可能な住宅が減少している影響が大きいとみられる。住宅ローン返済額と所得を比べた住宅取得能力指数をみると、13年の200超の水準から150台半ばに低下していることが分かる(図表13)。

足元で住宅ローン金利が低下していることもあって、住宅取得能力指数には改善がみられるものの、米国債金利の上昇に伴い、住宅ローン金利は上昇に転じることが見込まれるため、住宅取得能力の改善は一時的とみられ、当面住宅市場の回復は遅れよう。

(政府支出、債務残高)ねじれ議会で予算審議は難航、拡張的な財政政策は軌道修正の可能性

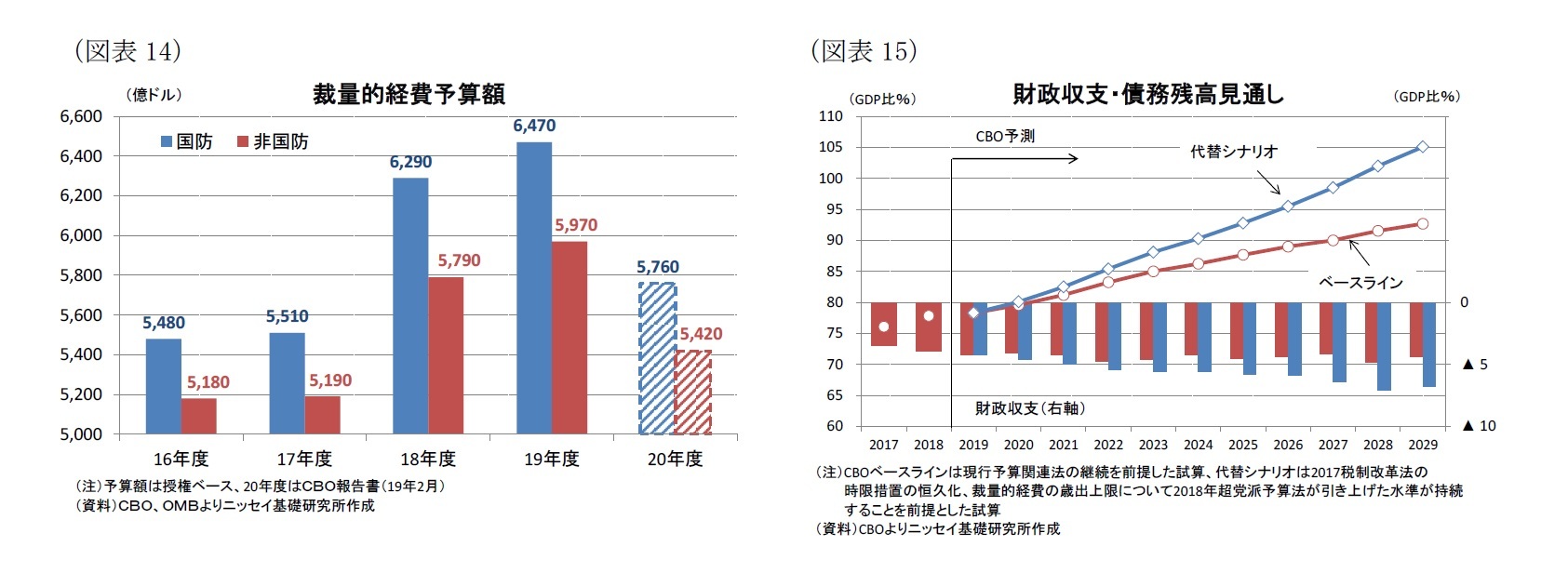

18年から実施されている税制改革に加え、2018年超党派予算法に基づき18年度と19年度の裁量的経費の歳出上限が引き上げられたことにより、財政政策によって18年と19年の成長率はそれぞれ+0.6%ポイント程度の押上げが見込まれている。

一方、20年度は歳出上限引き上げの期限が切れるため、予算管理法(BCA)に基づき、国防、非国防の歳出上限額がともに1割程度削減することが求められる(図表14)。このため、20年度は前2年度とは対照的に景気の押下げとなる可能性が高い。もっとも、20年度も超党派で合意できれば歳出上限を引き上げることは可能だ。

ただし、与野党ともに財政赤字拡大や債務残高増加に対する危機感は強まっているため、20年に大統領選挙を控えて景気後退は回避したいものの、歳出上限引き上げのハードルは上がっていると言える。実際、大型減税と歳出拡大が行われた18年度の財政赤字(GDP比)は▲3.9%と17年度の▲3.5%から拡大したほか、19年度も▲4.2%へさらに拡大が見込まれている。また、20年度に歳出上限が引き下げられた場合でも20年度の財政赤字は▲4.1%に留まるため、財政赤字の拡大が深刻となっており、議員の危機感は強い(図表15)。

また、債務残高(GDP比)についても、17年度の76.1%から29年度には92.7%まで大幅な増加が見込まれている。また、20年度以降に歳出上限の引き上げ継続や、25年末までの時限措置となっている個人所得減税の恒久化を実施する場合には、29年度に105.1%まで増加する見込みだ。

18年から実施されている税制改革に加え、2018年超党派予算法に基づき18年度と19年度の裁量的経費の歳出上限が引き上げられたことにより、財政政策によって18年と19年の成長率はそれぞれ+0.6%ポイント程度の押上げが見込まれている。

一方、20年度は歳出上限引き上げの期限が切れるため、予算管理法(BCA)に基づき、国防、非国防の歳出上限額がともに1割程度削減することが求められる(図表14)。このため、20年度は前2年度とは対照的に景気の押下げとなる可能性が高い。もっとも、20年度も超党派で合意できれば歳出上限を引き上げることは可能だ。

ただし、与野党ともに財政赤字拡大や債務残高増加に対する危機感は強まっているため、20年に大統領選挙を控えて景気後退は回避したいものの、歳出上限引き上げのハードルは上がっていると言える。実際、大型減税と歳出拡大が行われた18年度の財政赤字(GDP比)は▲3.9%と17年度の▲3.5%から拡大したほか、19年度も▲4.2%へさらに拡大が見込まれている。また、20年度に歳出上限が引き下げられた場合でも20年度の財政赤字は▲4.1%に留まるため、財政赤字の拡大が深刻となっており、議員の危機感は強い(図表15)。

また、債務残高(GDP比)についても、17年度の76.1%から29年度には92.7%まで大幅な増加が見込まれている。また、20年度以降に歳出上限の引き上げ継続や、25年末までの時限措置となっている個人所得減税の恒久化を実施する場合には、29年度に105.1%まで増加する見込みだ。

このため、将来的な財政赤字削減策などでの合意を伴わない無条件での歳出上限引き上げを超党派で合意するのは難しいだろう。また、最終的に歳出を引き上げるとしても、ねじれ議会による予算審議の難航から10月の20年度開始時点での合意は困難とみられる。

一方、トランプ大統領と野党共和党が共に目指すインフラ投資の拡大についても、政策協調の可能性はあるものの、こちらも財源問題は避けられず、歳出削減による財源捻出を目指すトランプ大統領と、減税の縮小や廃止によって捻出を目指す民主党の溝を埋めるのは難しいため、現状でインフラ投資が実現する可能性は低いと言わざるを得ない。

最後に、3月2日に復活した債務上限については、財務省による非常措置の期限が9月~10月とみられており、債務上限の不適用のための時限立法か債務上限の引き上げを行うことが議会に求められている。与野党対立から審議は夏場まで縺れ込む可能性が高いが、議会は米国債のデフォルトを回避するため、最終的に不適用のための時限立法で合意すると予想している。もっとも、昨年の連邦閉鎖でみられたように、トランプ大統領が債務上限を政治的な取引材料にする場合には米国債デフォルトリスクが意識され、資本市場の混乱や消費者、企業センチメントの悪化を通じて米経済に悪影響を及ぼそう。

一方、トランプ大統領と野党共和党が共に目指すインフラ投資の拡大についても、政策協調の可能性はあるものの、こちらも財源問題は避けられず、歳出削減による財源捻出を目指すトランプ大統領と、減税の縮小や廃止によって捻出を目指す民主党の溝を埋めるのは難しいため、現状でインフラ投資が実現する可能性は低いと言わざるを得ない。

最後に、3月2日に復活した債務上限については、財務省による非常措置の期限が9月~10月とみられており、債務上限の不適用のための時限立法か債務上限の引き上げを行うことが議会に求められている。与野党対立から審議は夏場まで縺れ込む可能性が高いが、議会は米国債のデフォルトを回避するため、最終的に不適用のための時限立法で合意すると予想している。もっとも、昨年の連邦閉鎖でみられたように、トランプ大統領が債務上限を政治的な取引材料にする場合には米国債デフォルトリスクが意識され、資本市場の混乱や消費者、企業センチメントの悪化を通じて米経済に悪影響を及ぼそう。

(貿易)引き続き保護主義的な通商政策が実体経済のリスク要因

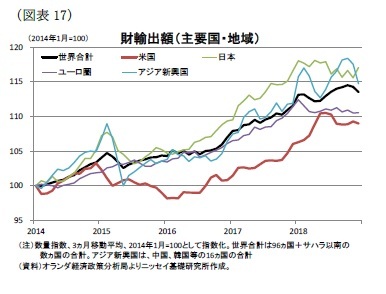

純輸出は、18年10-12月期が2期連続で成長押下げとなったほか、18年通年でも成長率を▲0.3%ポイント押下げる結果となった(前掲図表4)。

純輸出は、18年10-12月期が2期連続で成長押下げとなったほか、18年通年でも成長率を▲0.3%ポイント押下げる結果となった(前掲図表4)。

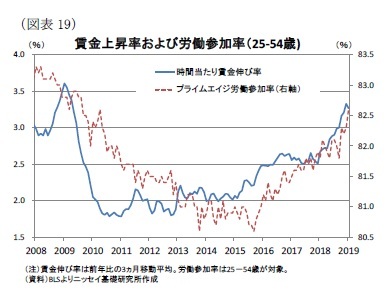

また、米中貿易戦争に伴い18年7月以降は中国からの輸入品(2,500億ドル相当)に対して追加関税が段階的に賦課されたものの、対米輸入品(1,100億ドル相当)に対する中国による制裁関税の賦課もあり、18年の対中貿易赤字(財のみ)は▲4,192億ドル(前年:▲3,756億ドル)と、前年から増加したほか、貿易赤字に占めるシェアも18年が47.7%(前年:47.2%)と増加した(図表16)。このため、トランプ大統領が目指す対中貿易赤字の削減は実現できていない。

また、米中貿易戦争に伴い18年7月以降は中国からの輸入品(2,500億ドル相当)に対して追加関税が段階的に賦課されたものの、対米輸入品(1,100億ドル相当)に対する中国による制裁関税の賦課もあり、18年の対中貿易赤字(財のみ)は▲4,192億ドル(前年:▲3,756億ドル)と、前年から増加したほか、貿易赤字に占めるシェアも18年が47.7%(前年:47.2%)と増加した(図表16)。このため、トランプ大統領が目指す対中貿易赤字の削減は実現できていない。米中貿易戦争は、米中首脳会談で完全な合意が得られる可能性は低いとみられるものの、株式市場への影響などを考慮して、対中関税が強化される可能性は低いと予想している。

一方、米国の通商政策の焦点は、日本や欧州をターゲットにした輸入自動車に対する輸入制限措置の強化に移るとみられる。昨年合意されたUSMCA交渉では、自動車の原産地規則が強化されたため、米国、カナダ、メキシコでの自動車生産コストの上昇が見込まれている。

このため、生産コスト上昇に伴う米国内生産や雇用への影響を軽減するためには、現状2.5%4に留まっている輸入車の関税率を引き上げるなどの対応が必要だろう。このため、輸入自動車に対して一律25%の追加関税賦課などの極端な政策が採用される可能性は低いものの、何らかの輸入制限措置の強化は不可避とみられる。

3.物価・金融政策・長期金利の動向

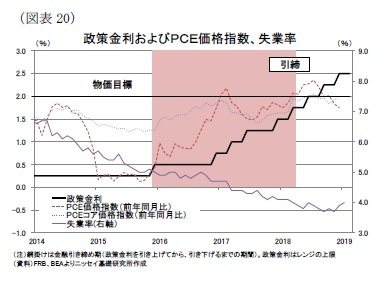

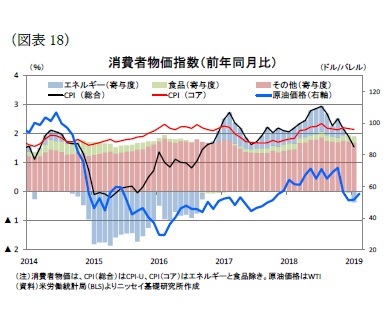

コア指数が堅調な要因として、労働需給の逼迫を背景に賃金上昇率が加速していることが挙げられる。時間当たり賃金(前年同月比)は18年前半から上昇が顕著となっており、足元では3%台前半まで加速している(図表19)。

コア指数が堅調な要因として、労働需給の逼迫を背景に賃金上昇率が加速していることが挙げられる。時間当たり賃金(前年同月比)は18年前半から上昇が顕著となっており、足元では3%台前半まで加速している(図表19)。また、労働需給を示すプライムエイジ(25-54歳)の労働参加率も上昇基調が持続しており、賃金上昇率は今後も一段の加速が見込まれる。

このため、基調としての物価は堅調な賃金上昇を背景に2%台前半で推移することが見込まれる。

一方、当研究所は原油価格が足元の50ドル台半ばから19年末に59ドル、20年末に60ドルまで緩やかに上昇すると予想しており、前年比でみたエネルギー価格の物価への影響は、19年は物価押下げとなるものの、20年はほぼ中立を見込んでいる。

これらを踏まえて、総合指数(前年比)は19年が+2.1%と18年の+2.4%からは低下するものの、20年には+2.2%に小幅ながら加速すると予想する。

(金融政策)19年は年2回の利上げを予想も、1回に留まる可能性

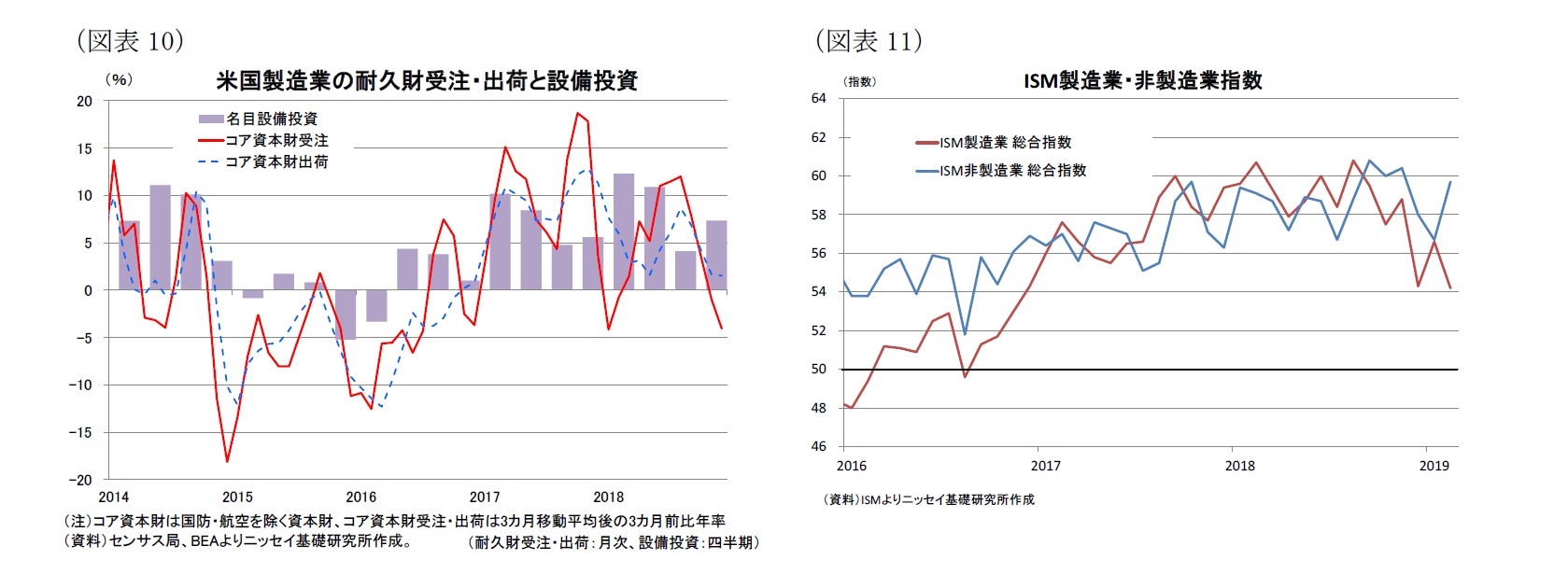

FRBは18年に4回利上げした後、海外経済の減速懸念、通商政策などの国内政治状況、資本市場の不安定化、などを理由に19年入り後は当面政策金利を据え置く姿勢を明確にしている。

FRBは18年に4回利上げした後、海外経済の減速懸念、通商政策などの国内政治状況、資本市場の不安定化、などを理由に19年入り後は当面政策金利を据え置く姿勢を明確にしている。

一方、FRBの政策目標の達成状況をみると、2月の雇用者数の増加ペースが急減速したことには注意する必要があるものの、失業率は一時およそ50年ぶりの水準に低下するなど、労働市場が完全雇用に近づいているほか、FRBが物価指標としているPCE価格指数(前年同月比)のコア指数が12月は+1.9%と目標近辺で推移しており、「雇用」と「物価」ともに政策目標の達成は視野に入っている(図表20)。

一方、FRBの政策目標の達成状況をみると、2月の雇用者数の増加ペースが急減速したことには注意する必要があるものの、失業率は一時およそ50年ぶりの水準に低下するなど、労働市場が完全雇用に近づいているほか、FRBが物価指標としているPCE価格指数(前年同月比)のコア指数が12月は+1.9%と目標近辺で推移しており、「雇用」と「物価」ともに政策目標の達成は視野に入っている(図表20)。足元で実体経済に対する下振れリスクが高まっているため、当面はこれらの影響を見極める必要があるが、資本市場が12月の下げを取り戻すなど一部には改善がみられている。今後、資本市場が安定し、消費者や企業センチメントの悪化懸念が後退することなどが確認できれば、FRBは再び政策金利の引き上げを再開すると予想している。

当研究所は、現状でFRBは19年に2回利上げをした後、利上げを打ち止めにすると予想している。もっとも、年後半には来年以降の景気減速が視野に入ってきることから、米経済に対する不透明要因の確認に時間がかかる場合には、利上げが年1回に留まる可能性高まっていることは否定できない。

(長期金利)19年以降も政策金利の引き上げ継続、期間プレミアムの拡大から金利上昇が持続

長期金利(10年国債金利)は、昨年10月中旬には一時3.2%台に上昇したものの、その後はリスク回避姿勢の高まりもあって、足元は2.6%台での推移となっている(前掲図表2)。

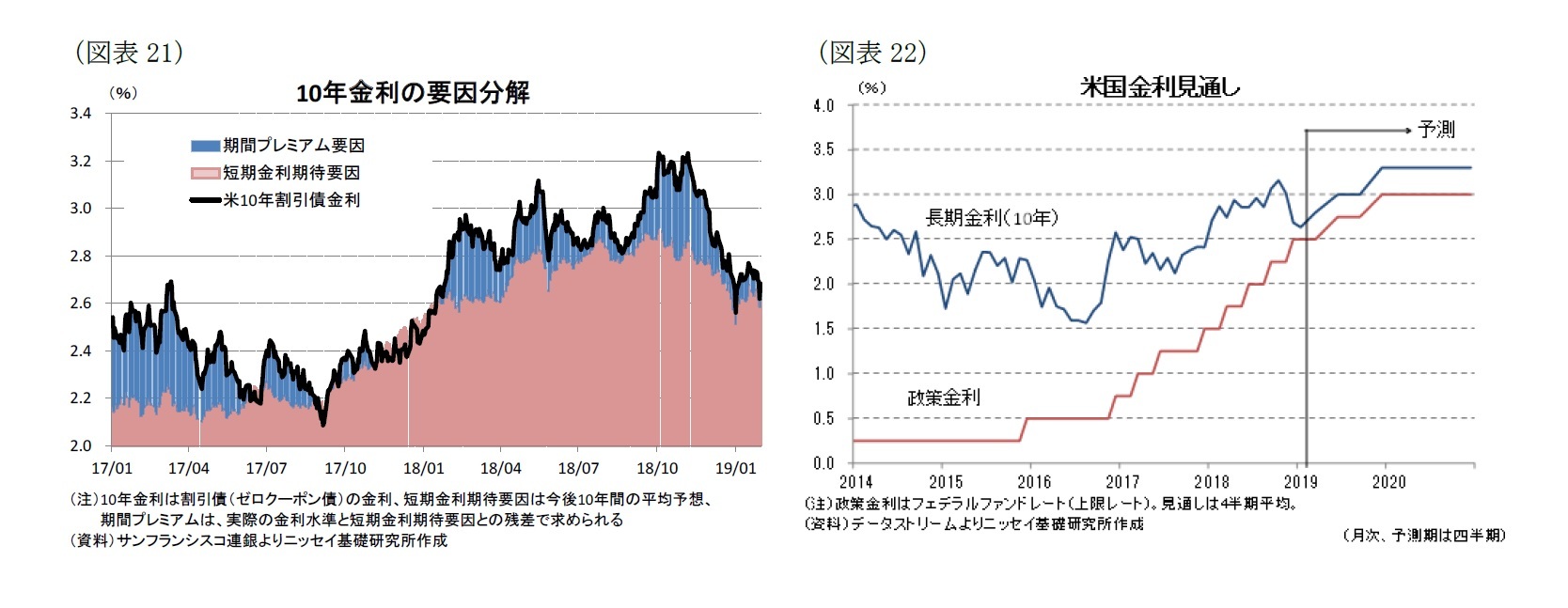

一方、サンフランシスコ連銀が公表している10年金利の要因分解をみると、金融政策の見通しなどが反映される短期金利期待要因が昨年10月のピークから今年の2月月初までに2.9%ポイント→2.6%ポイントに低下する一方、財政リスクや米国債需給などが反映される期間プレミアム要因も0.4%ポイント弱→0.1%ポイントに低下していたことが分かる(図表21)。

金融市場は19年以降の政策金利据え置きを織り込んでいることから、当研究所の予想通りFRBが利上げに転じる場合には短期金利期待要因が拡大するとみられる。さらに、期間プレミアム要因は足元でリスク回避的な動きが強まっているものの、資本市場が安定を取り戻る中で、債務残高の大幅な増加が意識されることで期間プレミアムはも増加に転じると予想される。

このため、当研究所は19年末の長期金利は3.3%に上昇し、20年末にかけて同様の水準で推移すると予想する(図表22)。もっとも、政策金利が引き上げられない場合や資本市場の不安定な状況が継続する場合には長期金利は予想対比で下振れしよう。

長期金利(10年国債金利)は、昨年10月中旬には一時3.2%台に上昇したものの、その後はリスク回避姿勢の高まりもあって、足元は2.6%台での推移となっている(前掲図表2)。

一方、サンフランシスコ連銀が公表している10年金利の要因分解をみると、金融政策の見通しなどが反映される短期金利期待要因が昨年10月のピークから今年の2月月初までに2.9%ポイント→2.6%ポイントに低下する一方、財政リスクや米国債需給などが反映される期間プレミアム要因も0.4%ポイント弱→0.1%ポイントに低下していたことが分かる(図表21)。

金融市場は19年以降の政策金利据え置きを織り込んでいることから、当研究所の予想通りFRBが利上げに転じる場合には短期金利期待要因が拡大するとみられる。さらに、期間プレミアム要因は足元でリスク回避的な動きが強まっているものの、資本市場が安定を取り戻る中で、債務残高の大幅な増加が意識されることで期間プレミアムはも増加に転じると予想される。

このため、当研究所は19年末の長期金利は3.3%に上昇し、20年末にかけて同様の水準で推移すると予想する(図表22)。もっとも、政策金利が引き上げられない場合や資本市場の不安定な状況が継続する場合には長期金利は予想対比で下振れしよう。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2019年03月11日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1824

経歴

- 【職歴】

1991年 日本生命保険相互会社入社

1999年 NLI International Inc.(米国)

2004年 ニッセイアセットマネジメント株式会社

2008年 公益財団法人 国際金融情報センター

2014年10月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

窪谷 浩のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/29 | 米個人所得・消費支出(25年8月)-実質個人消費(前月比)は+0.4%と前月に一致したほか、市場予想を上回り、堅調な消費を確認 | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/18 | 米FOMC(25年9月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。政策金利見通しを下方修正 | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/18 | 米住宅着工・許可件数(25年8月)-着工件数(前月比)は減少に転じたほか、市場予想も下回る | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/09 | 米国経済の見通し-高関税政策にも関わらず米国経済は足元堅調維持。今後は景気減速へ | 窪谷 浩 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【米国経済の見通し-緩やかな景気減速予想も、高まる下振れリスク】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

米国経済の見通し-緩やかな景気減速予想も、高まる下振れリスクのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!