- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- QE速報:10-12月期の実質GDPは前期比0.3%(年率1.4%)-2四半期ぶりのプラス成長も力強さに欠ける

2019年02月14日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

●10-12月期は前期比年率1.4%と2四半期ぶりのプラス成長

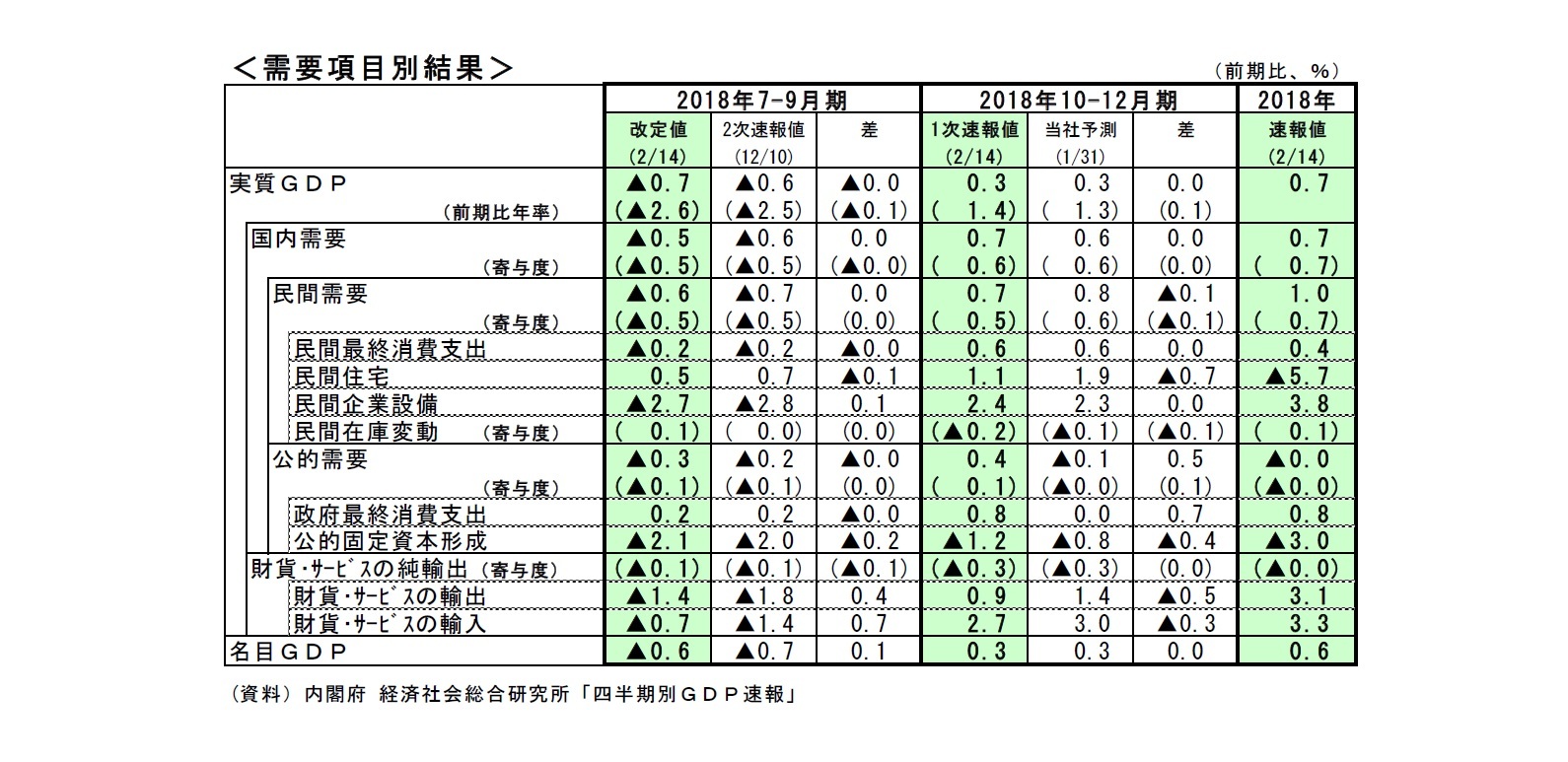

本日(2/14)発表された2018年10-12月期の実質GDP(1次速報値)は、前期比0.3%(前期比年率1.4%)と2四半期ぶりのプラス成長となった(当研究所予測1月31日:前期比0.3%、年率1.3%)。

自然災害の影響で7-9月期に減少した民間消費(前期比0.6%)、設備投資(同2.4%)が揃って高い伸びとなり、国内需要が前期比0.7%の増加となったことがプラス成長の主因である。一方、外需寄与度は前期比▲0.3%(年率▲1.2%)と3四半期連続のマイナスとなった。輸出は前期比0.9%と2四半期ぶりに増加したが、自然災害に伴う供給制約の影響で前期比▲1.4%の落ち込みとなった7-9月期の後としては低い伸びにとどまる一方、供給制約の解消や国内需要の持ち直しから輸入が前期比2.7%の高い伸びとなったためである。

名目GDPは前期比0.3%(前期比年率1.1%)と2四半期ぶりの増加となったが、実質の伸びは若干下回った。GDPデフレーターは前期比▲0.1%(7-9月期:同0.1%)、前年比▲0.3%(7-9月期:同▲0.4%)であった。国内需要デフレーターは前期比0.1%の上昇となったが、輸出デフレーターの伸び(前期比▲0.6%)が輸入デフレーターの伸び(同0.1%)を下回ったことがGDPデフレーターを押し下げた。

2018年の実質GDP成長率は0.7%(2017年は1.9%)、名目GDP成長率は0.6%(2017年は1.7%)となった。実質GDPは7年連続のプラス成長となったが、2018年内(1-3月期から10-12月期まで)の成長率は▲0.0%にとどまった。日本経済は2018年を通して横ばい圏の動きが続いたと判断される。

自然災害の影響で7-9月期に減少した民間消費(前期比0.6%)、設備投資(同2.4%)が揃って高い伸びとなり、国内需要が前期比0.7%の増加となったことがプラス成長の主因である。一方、外需寄与度は前期比▲0.3%(年率▲1.2%)と3四半期連続のマイナスとなった。輸出は前期比0.9%と2四半期ぶりに増加したが、自然災害に伴う供給制約の影響で前期比▲1.4%の落ち込みとなった7-9月期の後としては低い伸びにとどまる一方、供給制約の解消や国内需要の持ち直しから輸入が前期比2.7%の高い伸びとなったためである。

名目GDPは前期比0.3%(前期比年率1.1%)と2四半期ぶりの増加となったが、実質の伸びは若干下回った。GDPデフレーターは前期比▲0.1%(7-9月期:同0.1%)、前年比▲0.3%(7-9月期:同▲0.4%)であった。国内需要デフレーターは前期比0.1%の上昇となったが、輸出デフレーターの伸び(前期比▲0.6%)が輸入デフレーターの伸び(同0.1%)を下回ったことがGDPデフレーターを押し下げた。

2018年の実質GDP成長率は0.7%(2017年は1.9%)、名目GDP成長率は0.6%(2017年は1.7%)となった。実質GDPは7年連続のプラス成長となったが、2018年内(1-3月期から10-12月期まで)の成長率は▲0.0%にとどまった。日本経済は2018年を通して横ばい圏の動きが続いたと判断される。

<需要項目別の動き>

民間消費は前期比0.6%と2四半期ぶりに増加した。

7-9月期は相次ぐ台風上陸による外出の手控えや生鮮野菜、エネルギー価格の高騰によって下押しされたが、10-12月期は雇用所得環境が改善を続ける中、天候が比較的落ち着いていたこと、生鮮野菜の価格高騰一服、ガソリン、灯油価格の下落によって家計の実質購買力が上昇したことが、消費の増加に寄与した。雇用者報酬は名目・前年比3.2%(7-9月期:同2.6%)、実質・前年比2.5%(7-9月期:同1.7%)となり、名目、実質ともに前期から伸びを高めた。

家計消費の内訳を形態別にみると、食料などの非耐久財は前期比▲1.2%の減少となったが、自動車、テレビなどの耐久財(前期比3.3%)、被服・履物、家具などの半耐久財(前期比1.8%)が高い伸びとなったほか、好天に恵まれたこともあって、外食、旅行などのサービスが前期比1.0%(7-9月期:同▲0.8%)と2四半期ぶりに増加した。

10-12月期の民間消費は高めの伸びとなったが、2017年4-6月期から増加と減少を繰り返しており、均してみれば緩やかな持ち直しにとどまっている。消費が持続的な回復軌道に乗ったと判断するのは尚早だろう。

住宅投資は前期比1.1%と2四半期連続で増加した。住宅着工戸数を利用関係別にみると、相続税対策需要の一巡から貸家は弱い動きが続いているが、持家、分譲住宅が持ち直している。2019年10月に予定されている消費税率引き上げに備えた駆け込み需要が押し上げに一定程度寄与しているものとみられる。ただし、消費増税後に住宅ローン減税、住まい給付金の拡充が予定されていること、2014年度の消費増税前の駆け込みによって潜在的な需要が少なくなっていることから、駆け込み需要の規模は前回増税時を下回ることが予想される。

設備投資は前期比2.4%と2四半期ぶりに増加した。7-9月期の設備投資は自然災害による供給制約の影響もあり前期比▲2.7%と大きく落ち込んだが、10-12月期は供給制約の解消に伴い高い伸びとなった。

日銀短観2018年12月調査では、2018年度の設備投資計画(含むソフトウェア、除く土地投資額)が前年度比11.6%(全規模・全産業)となり、12月調査としては過去最高の伸びとなった。

製造業の能力増強投資、人手不足対応の省力化投資、東京五輪関連の建設投資、訪日外国人急増に伴うホテル建設など、設備投資の押し上げ要因は多い。経常利益やキャッシュフローに対する設備投資の比率は低水準にとどまっており、企業の投資スタンスは積極化しているわけではないが、過去最高水準にある企業収益を背景に、設備投資は底堅い動きが続く可能性が高い。

公的需要は、政府消費が前期比0.8%の増加となったが、公的固定資本形成が前期比▲1.2%と6四半期連続の減少となった。2019年1-3月期には、2018年度第1次補正予算(総額9,356億円、2018/11/7成立)、2019年4-6月期以降は2018年度第2次補正予算(総額27,097億円、2019/2/7成立)による公共工事の押し上げ効果が顕在化するだろう。

外需寄与度は前期比▲0.3%と3四半期連続のマイナスとなり、7-9月期の同▲0.1%からマイナス幅が拡大した。財貨・サービスの輸出は前期比0.9%と2四半期ぶりに増加したが、供給制約の緩和や国内需要の持ち直しから、財貨・サービスの輸入が前期比2.7%と輸入の伸びを上回ったことから、外需は成長率の押し下げ要因となった。

2017年中に景気の牽引役となっていた輸出は、海外経済の減速や世界的なIT関連需要の減退を背景に2018年に入ってから減速局面に入っており、足もとでは中国をはじめとしたアジア向けを中心に停滞色を強めている。

民間消費は前期比0.6%と2四半期ぶりに増加した。

7-9月期は相次ぐ台風上陸による外出の手控えや生鮮野菜、エネルギー価格の高騰によって下押しされたが、10-12月期は雇用所得環境が改善を続ける中、天候が比較的落ち着いていたこと、生鮮野菜の価格高騰一服、ガソリン、灯油価格の下落によって家計の実質購買力が上昇したことが、消費の増加に寄与した。雇用者報酬は名目・前年比3.2%(7-9月期:同2.6%)、実質・前年比2.5%(7-9月期:同1.7%)となり、名目、実質ともに前期から伸びを高めた。

家計消費の内訳を形態別にみると、食料などの非耐久財は前期比▲1.2%の減少となったが、自動車、テレビなどの耐久財(前期比3.3%)、被服・履物、家具などの半耐久財(前期比1.8%)が高い伸びとなったほか、好天に恵まれたこともあって、外食、旅行などのサービスが前期比1.0%(7-9月期:同▲0.8%)と2四半期ぶりに増加した。

10-12月期の民間消費は高めの伸びとなったが、2017年4-6月期から増加と減少を繰り返しており、均してみれば緩やかな持ち直しにとどまっている。消費が持続的な回復軌道に乗ったと判断するのは尚早だろう。

住宅投資は前期比1.1%と2四半期連続で増加した。住宅着工戸数を利用関係別にみると、相続税対策需要の一巡から貸家は弱い動きが続いているが、持家、分譲住宅が持ち直している。2019年10月に予定されている消費税率引き上げに備えた駆け込み需要が押し上げに一定程度寄与しているものとみられる。ただし、消費増税後に住宅ローン減税、住まい給付金の拡充が予定されていること、2014年度の消費増税前の駆け込みによって潜在的な需要が少なくなっていることから、駆け込み需要の規模は前回増税時を下回ることが予想される。

設備投資は前期比2.4%と2四半期ぶりに増加した。7-9月期の設備投資は自然災害による供給制約の影響もあり前期比▲2.7%と大きく落ち込んだが、10-12月期は供給制約の解消に伴い高い伸びとなった。

日銀短観2018年12月調査では、2018年度の設備投資計画(含むソフトウェア、除く土地投資額)が前年度比11.6%(全規模・全産業)となり、12月調査としては過去最高の伸びとなった。

製造業の能力増強投資、人手不足対応の省力化投資、東京五輪関連の建設投資、訪日外国人急増に伴うホテル建設など、設備投資の押し上げ要因は多い。経常利益やキャッシュフローに対する設備投資の比率は低水準にとどまっており、企業の投資スタンスは積極化しているわけではないが、過去最高水準にある企業収益を背景に、設備投資は底堅い動きが続く可能性が高い。

公的需要は、政府消費が前期比0.8%の増加となったが、公的固定資本形成が前期比▲1.2%と6四半期連続の減少となった。2019年1-3月期には、2018年度第1次補正予算(総額9,356億円、2018/11/7成立)、2019年4-6月期以降は2018年度第2次補正予算(総額27,097億円、2019/2/7成立)による公共工事の押し上げ効果が顕在化するだろう。

外需寄与度は前期比▲0.3%と3四半期連続のマイナスとなり、7-9月期の同▲0.1%からマイナス幅が拡大した。財貨・サービスの輸出は前期比0.9%と2四半期ぶりに増加したが、供給制約の緩和や国内需要の持ち直しから、財貨・サービスの輸入が前期比2.7%と輸入の伸びを上回ったことから、外需は成長率の押し下げ要因となった。

2017年中に景気の牽引役となっていた輸出は、海外経済の減速や世界的なIT関連需要の減退を背景に2018年に入ってから減速局面に入っており、足もとでは中国をはじめとしたアジア向けを中心に停滞色を強めている。

(日本経済は先行きも低空飛行が続く公算、景気の下振れリスクは一段と高まる)

2018年10-12月期は前期比年率1%程度とされる潜在成長率を上回る成長となったが、自然災害の影響で前期比年率▲2.6%の大幅マイナス成長となった7-9月期の落ち込みを取り戻すには至らなかった。

景気は2018年に入ってから一進一退の動きが続いており、特に年後半は停滞色を強めている。海外経済の減速を背景に輸出の低迷が続くことから、日本経済は先行きも低空飛行が続く可能性が高く、輸出の失速を起点として景気が下振れするリスクも徐々に高まっている。

2018年10-12月期は前期比年率1%程度とされる潜在成長率を上回る成長となったが、自然災害の影響で前期比年率▲2.6%の大幅マイナス成長となった7-9月期の落ち込みを取り戻すには至らなかった。

景気は2018年に入ってから一進一退の動きが続いており、特に年後半は停滞色を強めている。海外経済の減速を背景に輸出の低迷が続くことから、日本経済は先行きも低空飛行が続く可能性が高く、輸出の失速を起点として景気が下振れするリスクも徐々に高まっている。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2019年02月14日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/19 | 消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/17 | 貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【QE速報:10-12月期の実質GDPは前期比0.3%(年率1.4%)-2四半期ぶりのプラス成長も力強さに欠ける】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

QE速報:10-12月期の実質GDPは前期比0.3%(年率1.4%)-2四半期ぶりのプラス成長も力強さに欠けるのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!