- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 2018年末に生じた長期金利の低下要因について-フォワードガイダンス導入時の政策変更に関する効果測定

2018年末に生じた長期金利の低下要因について-フォワードガイダンス導入時の政策変更に関する効果測定

金融研究部 金融調査室長・年金総合リサーチセンター兼任 福本 勇樹

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――フォワードガイダンス導入時の政策変更を考慮に入れた日本国債金利(10年物)の分析

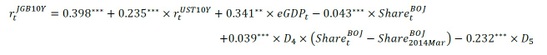

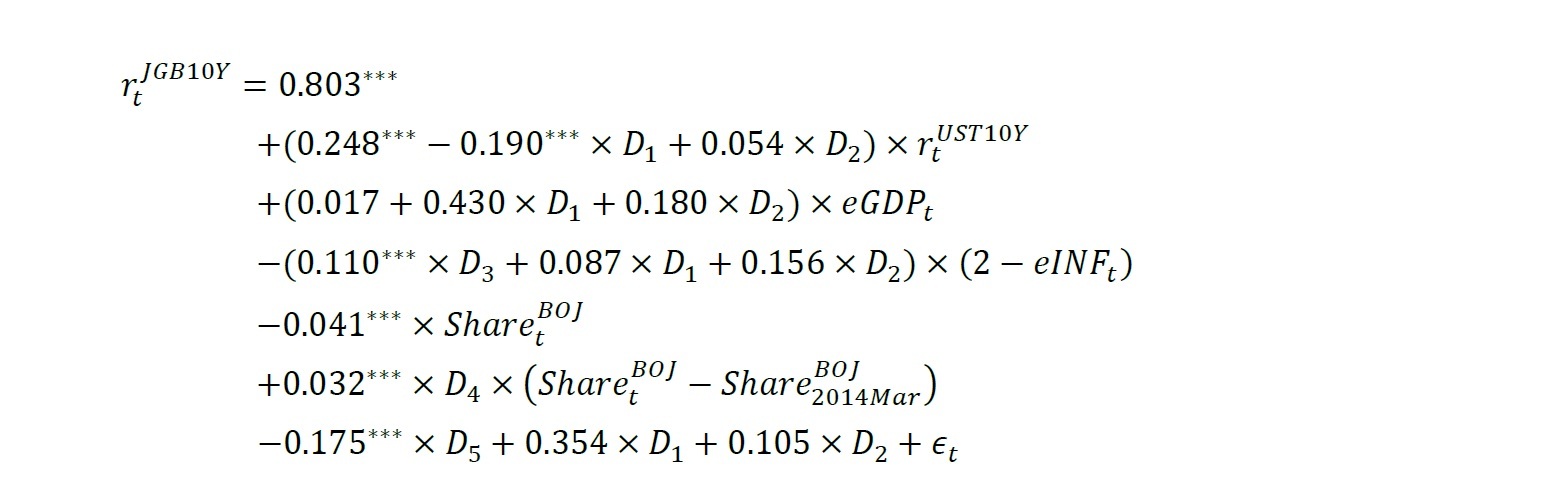

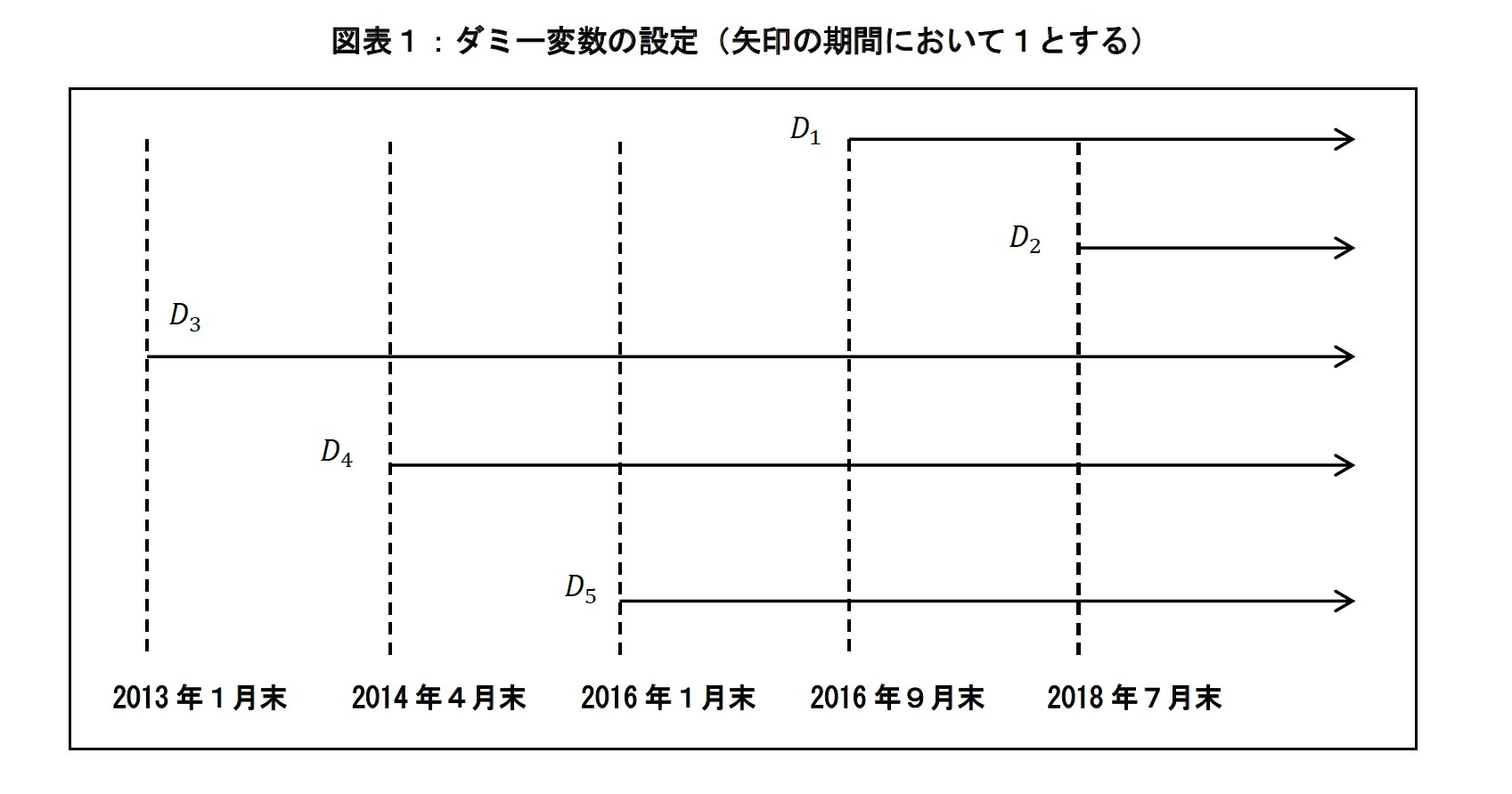

本稿では、YCC導入時に日本銀行により公開された線形回帰モデル1を参考にして、物価安定の目標、YCCとフォワードガイダンスの政策効果を考慮に入れた金利モデルの構築を行い、各金融政策の効果測定を試みた。2007年11月から2019年1月までの月末データを用いて、日本国債金利(10年物)について重回帰分析を行うと以下のようになった。

:日本国債金利(10年物、%)(財務省)

:日本国債金利(10年物、%)(財務省) :米国債金利(10年物、%)(FRS)

:米国債金利(10年物、%)(FRS) :実質GDP成長率予想(IMF WEOおける今後5年間予想の平均値、%)

:実質GDP成長率予想(IMF WEOおける今後5年間予想の平均値、%) :期待インフレ率(インフレスワップ市場における日本のブレークイーブンインフレ率:5年後5年間の平均値)(%)(Bloomberg)

:期待インフレ率(インフレスワップ市場における日本のブレークイーブンインフレ率:5年後5年間の平均値)(%)(Bloomberg) :全体に占める日本銀行の国債保有割合(残存1年以上、%)(日本銀行、財務省)

:全体に占める日本銀行の国債保有割合(残存1年以上、%)(日本銀行、財務省) :2016年9月末以降なら1、それ以外のときは0とするダミー変数(YCC&オーバーシュート型コミットメントダミー)

:2016年9月末以降なら1、それ以外のときは0とするダミー変数(YCC&オーバーシュート型コミットメントダミー) :2018年7月末以降なら1、それ以外のときは0とするダミー変数(フォワードガイダンスダミー)

:2018年7月末以降なら1、それ以外のときは0とするダミー変数(フォワードガイダンスダミー) :2013年1月末以降なら1、それ以外のときは0とするダミー変数(物価安定の目標ダミー)

:2013年1月末以降なら1、それ以外のときは0とするダミー変数(物価安定の目標ダミー) :2014年4月末以降なら1、それ以外のときは0とするダミー変数2

:2014年4月末以降なら1、それ以外のときは0とするダミー変数2 :2016年1月末以降なら1、それ以外のときは0とするダミー変数(マイナス金利政策ダミー)

:2016年1月末以降なら1、それ以外のときは0とするダミー変数(マイナス金利政策ダミー)注)補正R2は0.981、***は1%有意、**は5%有意、*は10%有意であることを示す

第3項は、日本のマクロ経済に関する代表的な指標として実質GDP成長率予想(

)を採用しており、係数は正であることが予想される。YCC導入までは、実質GDP成長率予想が1%上昇すると日本国債金利(10年物)は0.017%上昇することを意味している。また、YCC導入後は、実質GDP成長率予想が1%上昇すると日本国債金利(10年物)は0.447%(= 0.017%+0.430%)上昇することを意味している。よって、YCC導入後は、日本国債金利(10年物)に対する実質GDP成長率予想の寄与度が高まったものと解釈できる。フォワードガイダンス導入後は、実質GDP成長率予想が1%上昇すると日本国債金利(10年物)は0.627%(= 0.017%+0.430%+0.180%)上昇することを意味している。フォワードガイダンスの導入時に「経済・物価情勢等に応じて」金利の上下の変動をある程度許容する政策変更も行われたことで、実質GDP成長率予想の寄与度がさらに高まったものと考えられる。ただし、実質GDP成長率予想の係数が全期間において有意でない点については注意が必要である。

)を採用しており、係数は正であることが予想される。YCC導入までは、実質GDP成長率予想が1%上昇すると日本国債金利(10年物)は0.017%上昇することを意味している。また、YCC導入後は、実質GDP成長率予想が1%上昇すると日本国債金利(10年物)は0.447%(= 0.017%+0.430%)上昇することを意味している。よって、YCC導入後は、日本国債金利(10年物)に対する実質GDP成長率予想の寄与度が高まったものと解釈できる。フォワードガイダンス導入後は、実質GDP成長率予想が1%上昇すると日本国債金利(10年物)は0.627%(= 0.017%+0.430%+0.180%)上昇することを意味している。フォワードガイダンスの導入時に「経済・物価情勢等に応じて」金利の上下の変動をある程度許容する政策変更も行われたことで、実質GDP成長率予想の寄与度がさらに高まったものと考えられる。ただし、実質GDP成長率予想の係数が全期間において有意でない点については注意が必要である。第4項は物価安定の目標の導入効果を示すものである。2013年1月以降の物価目標である2%と期待インフレ率(

)との差で、金利と金融政策の時間軸との関係について分析することを目的としている。係数がマイナスのとき、2%と期待インフレ率との差が大きくなれば大きくなるほど金利に対して押し下げ効果が働くことを意味している。YCCと同時にオーバーシュート型コミットメントが導入されるまでは、2%と期待インフレ率の差が1%広がると日本国債金利(10年物)が0.110%低下し、導入後は0.197%(= 0.110%+0.087%)低下することを示している。つまり、YCCとオーバーシュート型コミットメント導入によって、日本国債金利(10年物)に対する連動性が強まったと解釈できる。フォワードガイダンス導入後は、2%と期待インフレ率の差が1%広がると日本国債金利(10年物)が0.353%(= 0.110%+0.087%+0.156%)低下することを意味しており、日本国債金利(10年物)に対する連動性がさらに強まったと解釈できる。この点について、実質GDP成長率予想の場合と同様に、物価安定の目標に関する時間軸効果ついても、フォワードガイダンスの導入時に「経済・物価情勢等に応じて」金利の上下の変動をある程度許容する政策変更も行われたことで、期待インフレ率との連動性が強まったものと考えられる。ただし、YCC導入以降、係数が有意ではない点には注意が必要である。

)との差で、金利と金融政策の時間軸との関係について分析することを目的としている。係数がマイナスのとき、2%と期待インフレ率との差が大きくなれば大きくなるほど金利に対して押し下げ効果が働くことを意味している。YCCと同時にオーバーシュート型コミットメントが導入されるまでは、2%と期待インフレ率の差が1%広がると日本国債金利(10年物)が0.110%低下し、導入後は0.197%(= 0.110%+0.087%)低下することを示している。つまり、YCCとオーバーシュート型コミットメント導入によって、日本国債金利(10年物)に対する連動性が強まったと解釈できる。フォワードガイダンス導入後は、2%と期待インフレ率の差が1%広がると日本国債金利(10年物)が0.353%(= 0.110%+0.087%+0.156%)低下することを意味しており、日本国債金利(10年物)に対する連動性がさらに強まったと解釈できる。この点について、実質GDP成長率予想の場合と同様に、物価安定の目標に関する時間軸効果ついても、フォワードガイダンスの導入時に「経済・物価情勢等に応じて」金利の上下の変動をある程度許容する政策変更も行われたことで、期待インフレ率との連動性が強まったものと考えられる。ただし、YCC導入以降、係数が有意ではない点には注意が必要である。第5項と第6項は、日本銀行による国債買入が日本国債金利(10年物)に与える影響を見ることを目的としている。日本銀行の全体に占める国債保有割合(

)が1%上昇すると2014年3月までは日本国債金利(10年物)が0.041%低下し、2014年4月以降は0.009%(= 0.041%-0.032%)低下することを意味している。

)が1%上昇すると2014年3月までは日本国債金利(10年物)が0.041%低下し、2014年4月以降は0.009%(= 0.041%-0.032%)低下することを意味している。第7項と第8項と第9項は、2016年1月末以降のマイナス金利政策の導入の効果を見るためのものであり、マイナス金利政策時に日本国債金利(10年物)が0.175%下方シフトし、YCCの導入時に0.354%上方シフトし、フォワードガイダンス導入時に0.105%上方シフトしたことを意味している。ただし、YCC導入時とフォワードガイダンス導入時のシフト幅について有意でない点には注意が必要である。

1 「「量的・質的金融緩和」導入以降の経済・物価動向と政策効果についての総括的な検証【背景説明】」(P.48)のモデルで、本稿の記法を用いると、次式のようになる。日本銀行のモデルでは、実質GDP成長率予想にコンセンサス・フォーキャストを使用しており、係数に差異が生じている。なお、**は5%有意であることを示す。

2 「「量的・質的金融緩和」導入以降の経済・物価動向と政策効果についての総括的な検証【背景説明】」の中で、「2014年入り後に1単あたりの国債買入れ効果が減少したと考えれば、統計的に良好な結果が得られることが分かった」とあり、本稿でもその結果を踏襲している。

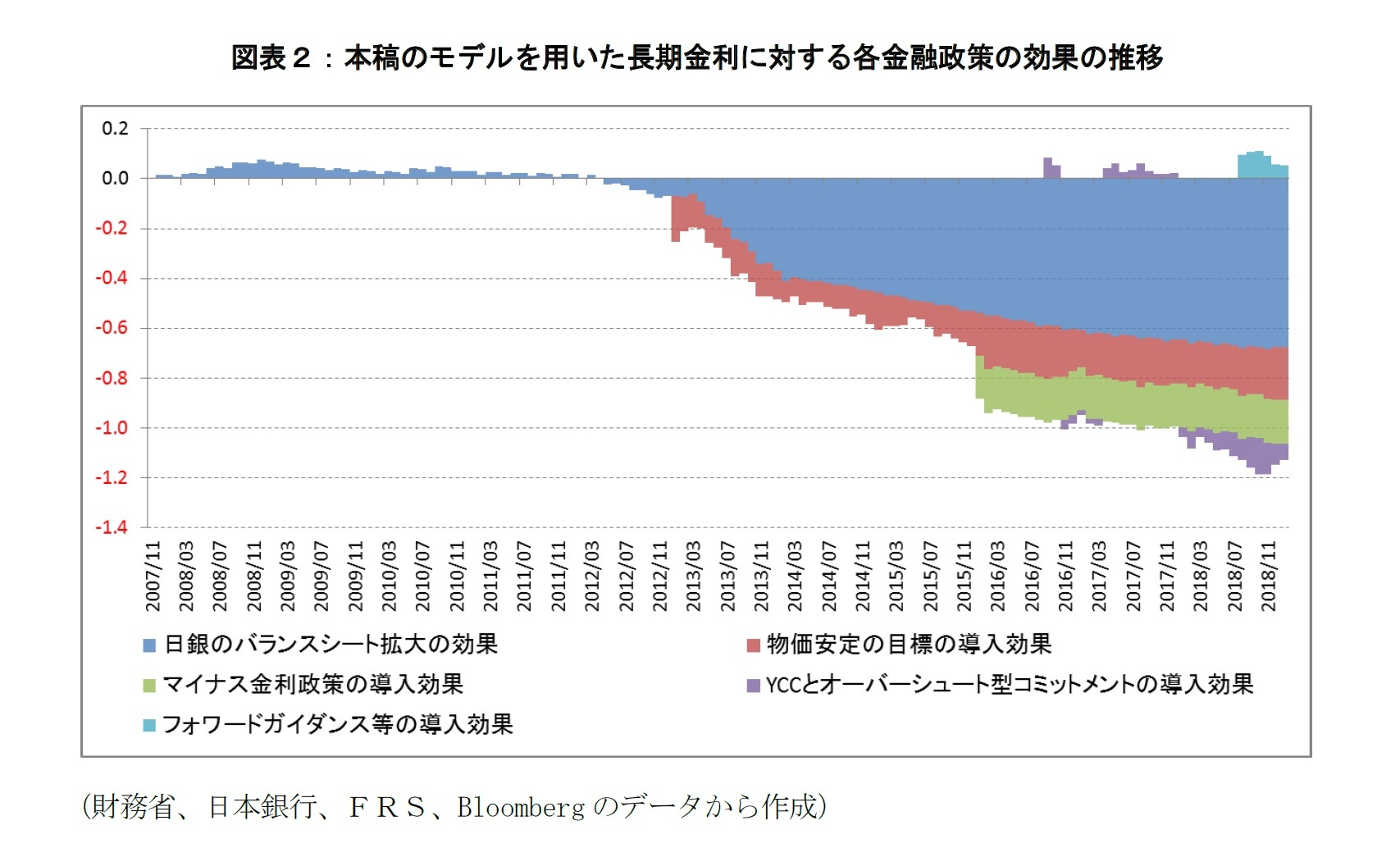

2――各金融政策による日本国債金利(10年物)に対する押し下げ効果の測定

)に0.05%の押し上げ効果があった。この結果から、「フォワードガイダンス」導入時の各種政策変更は、僅かではあるものの、金融引き締めの方向に作用していると解釈できる。フォワードガイダンスを導入して「当分の間、現在のきわめて低い長短金利の水準を維持する」としたものの、「経済・物価情勢等に応じて金利が上下にある程度変動しうる」政策や「マイナス金利政策における政策金利残高の平均水準を減少させる」措置も組み合わされたことで、若干ではあるものの金利上昇方向に寄与した可能性が考えられる。

)に0.05%の押し上げ効果があった。この結果から、「フォワードガイダンス」導入時の各種政策変更は、僅かではあるものの、金融引き締めの方向に作用していると解釈できる。フォワードガイダンスを導入して「当分の間、現在のきわめて低い長短金利の水準を維持する」としたものの、「経済・物価情勢等に応じて金利が上下にある程度変動しうる」政策や「マイナス金利政策における政策金利残高の平均水準を減少させる」措置も組み合わされたことで、若干ではあるものの金利上昇方向に寄与した可能性が考えられる。

3 「物価安定の目標」の導入効果に関して、本モデルにおいて「YCCとオーバーシュート型コミットメント」導入時(

)や「フォワードガイダンス」導入時(

)や「フォワードガイダンス」導入時( )に係数が変化している点ついては、後者の各政策導入による効果に含められていることに注意されたい。

)に係数が変化している点ついては、後者の各政策導入による効果に含められていることに注意されたい。

3――2018年末以降の日本国債金利(10年物)の低下要因

つまり、米国債金利(10年物)の低下と連動したこと、フォワードガイダンスの導入後に日本国債金利(10年物)と期待インフレ率の連動性が高まっている中で期待インフレ率が低下して「物価安定の目標に関する時間軸効果」が働いたことが、2018年末より生じた主な日本国債金利(10年物)の低下要因といえるだろう。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2019年02月05日「基礎研レター」)

03-3512-1848

- 【職歴】

2005年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社

2014年9月 株式会社ニッセイ基礎研究所 入社

2021年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・経済産業省「キャッシュレスの普及加速に向けた基盤強化事業」における検討会委員(2022年)

・経済産業省 割賦販売小委員会委員(産業構造審議会臨時委員)(2023年)

【著書】

成城大学経済研究所 研究報告No.88

『日本のキャッシュレス化の進展状況と金融リテラシーの影響』

著者:ニッセイ基礎研究所 福本勇樹

出版社:成城大学経済研究所

発行年月:2020年02月

福本 勇樹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/15 | 生成AIを金融リスク分析の視点から読み解いてみる-なぜ人間によるファクトチェックが必要なのか | 福本 勇樹 | 研究員の眼 |

| 2025/07/08 | 家計はなぜ破綻するのか-金融経済・人間行動・社会構造から読み解くリスクと対策 | 福本 勇樹 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/24 | 日本国債市場における寡占構造と制度的制約-金利上昇局面に見られる構造的脆弱性の考察 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

| 2025/06/12 | 金融技術革新の4類型とその波及効果-キャッシュレス化にみる「制度から始まるイノベーション」の形 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月31日

鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 -

2025年10月31日

行政の枠を越えた流域単位の水管理-気候変動時代に求められる広域的な水マネジメント戦略 -

2025年10月31日

雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく -

2025年10月31日

ユーロ圏GDP(2025年7-9月期)-前期比プラス成長を維持し、成長率は加速 -

2025年10月31日

ユーロ圏失業率(2025年9月)-失業率は6.3%で横ばい推移

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2018年末に生じた長期金利の低下要因について-フォワードガイダンス導入時の政策変更に関する効果測定】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2018年末に生じた長期金利の低下要因について-フォワードガイダンス導入時の政策変更に関する効果測定のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!