- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 創薬の難しさ-世界で1年間に開発される医薬品の数はどれくらいか?

創薬の難しさ-世界で1年間に開発される医薬品の数はどれくらいか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

5――医薬品の条件のジレンマ

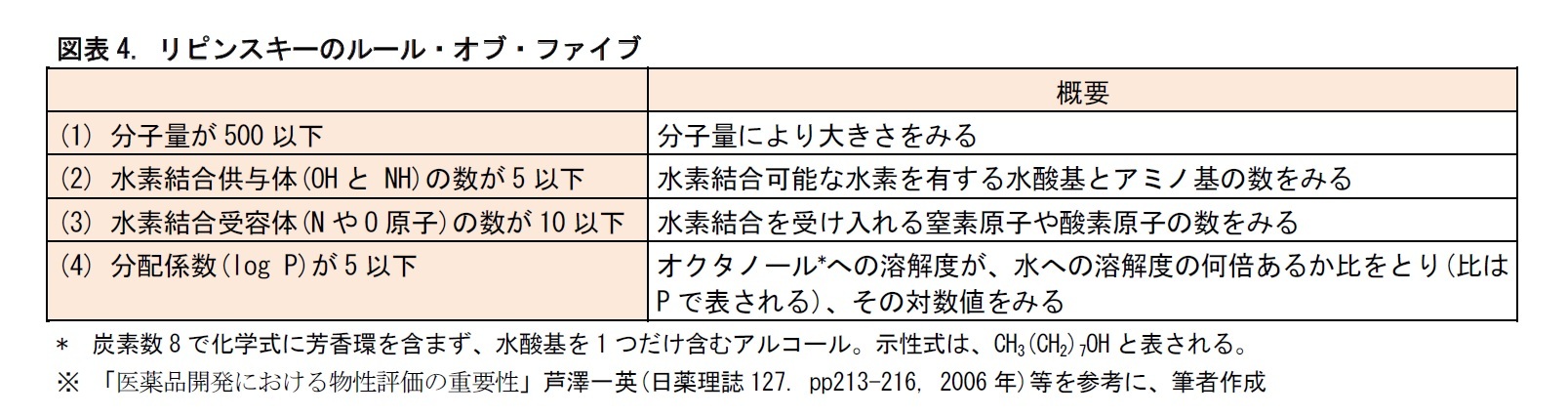

創薬においては、分子量、水溶性、脂溶性などの条件を満たすことが化合物に求められる。しかし、これらの条件には相反するものがある。諸条件を適度に満たす、バランスのよい化合物が求められる。

(1) 分子量

化合物が小さければ、細胞膜の通過や、血液脳関門の通り抜けに有利となる。一方、大きなタンパク質に結合して、その働きを制御するためには、大きな分子のほうが好ましい8。

(2) 水溶性・脂溶性

体内での患部までの運搬を考慮すると、水溶性をもつことが重要である。一方、細胞膜の通過や、血液脳関門の通り抜けを考えると、脂溶性が求められることとなる。

8 細胞膜の通過と、大きなタンパク質の制御を兼ね備えた医薬品として、ペプチド医薬、核酸医薬といった、分子量500~6,000程度の中分子医薬の開発が進められている。

9 ルールに表れる数字がいずれも5の倍数であるため、このような名前で呼ばれている。

6――創薬における新技術

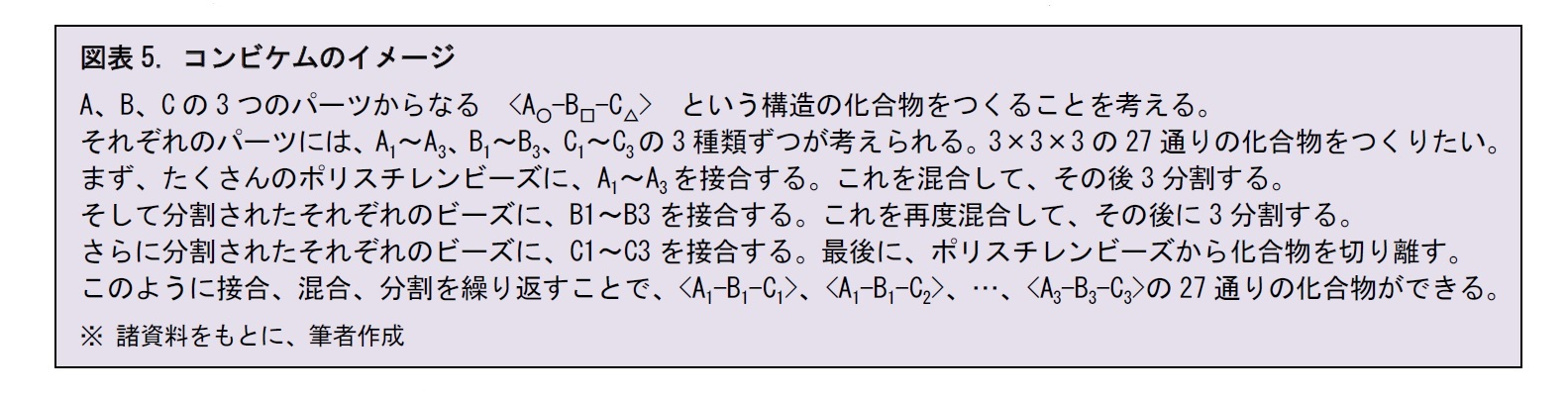

現在は、プロドラッグ、SBDD、コンビケムといった新たな創薬技術が導入され、創薬の効率性が高まりつつある。少し、みていくこととしよう。

投与した医薬品が、酵素の代謝を受けたり、膜を通過できない事態を回避したい。そこで、血液中の濃度を安定させたり、膜を通過したりするために、あえて化合物の構造を変えて投与することがある。これは、医薬品の前段階という意味で、「プロドラッグ(医薬前駆体)」と呼ばれている。

プロドラッグは、血中濃度が安定したり化合物が膜を通過したりした後に、酵素の代謝によって、活性を示す構造に変わる。つまり、酵素による代謝を逆手にとった技術といえる10。この技術により、脂溶性の増大、作用の持続化、毒性・副作用の軽減、安定性の改善などが図られる。

10 よく用いられるのは、膜を通過しにくいカルボキシル基を含む化合物(R-COOH)を、脂溶性の高いエステル結合(R-CO-O-R')を持つプロドラッグの形に変えて投与する方法。投与されたプロドラッグは、肝臓で代謝を受けると、エステル結合が切断されて、カルボキシル基が現れ、医薬品としての活性を示すようになる。

前もって、ターゲットとなるタンパク質の構造を分析して、それに適した創薬を行う方法がある。これは、「SBDD (Structure-Based Drug Design, 分子立体構造に基づく薬物設計) 」と呼ばれている。

SBDDでは、まず、X線を用いて、ターゲットのタンパク質の結晶構造解析を行う。従来は、タンパク質の結晶化が困難で解析できなかった。近年、その技術が進歩したことが、SBDD実用化の背景にある。タンパク質の構造がわかれば、効果がありそうな化合物の構造変換を、予想することができる。

さらに、実際に化学反応をさせる(試験管内(in vitro) スクリーニング)前に、タンパク質の結晶構造と医薬品候補の化合物のデータをもとに、コンピュータ上で仮想実験を行う「シリコンチップ内(in silico) スクリーニング」という方法も行われている。

ただし、SBDDには限界がある。タンパク質の結晶化は、現在もなお困難な技術で、膨大な種類のタンパク質の結晶構造の解析は道半ばとされている。また、そもそも生体内(in vivo) では、タンパク質が結晶の形に固定されたものとは異なり、結晶構造を解析しても無意味となる可能性もある11。

11 このため、核磁気共鳴スペクトルなどの方法で、タンパク質を結晶化させずに溶液中で解析を行う方法も進められている。

12 洋服でいえば、SBDDは体に合わせて作る「オーダーメイド型」、コンビケムはさまざまなタイプやサイズを揃えた中から選ぶ「レディメイド型」といえる。レディメイド型では、ある程度タイプやサイズを絞りこんだ状態でないと、網羅的に用意することは難しい。いずれも「試着」にあたる臨床試験により、医薬品としての効果と安全性の確認が必要となる。

(参考) ゲノム創薬に対する期待

現在、遺伝子情報をもとにした「ゲノム創薬」の研究が、世界中で精力的に進められている。ゲノム創薬は、幅広い内容を含んでいる。遺伝子情報をもとに、疾患関連の遺伝子を発見すること。ターゲットとなるタンパク質を特定すること。タンパク質に結合するシード化合物を選定すること。薬理研究により、化合物の働きを遺伝子レベルで確認すること、などである。今後、ゲノム創薬により、創薬の効率性は高まるものとみられる。個別化医療や精密医療への応用も、期待されている。

7――おわりに (私見)

一般の側からは、新たな医薬品の登場を過度に期待したり、無闇に医薬品の安全性に疑問を抱いたりせずに、創薬の動向を見きわめる必要があろう。引き続き、その動向を注視することとしたい。

(2018年12月17日「基礎研レター」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【創薬の難しさ-世界で1年間に開発される医薬品の数はどれくらいか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

創薬の難しさ-世界で1年間に開発される医薬品の数はどれくらいか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!