- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 医療制度・ヘルスケア早分かり >

- ジェネリック(後発薬)とは、どういうものなの?

ジェネリック(後発薬)とは、どういうものなの?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――ジェネリックとは

通常、医薬品を製造したメーカーは、特許を取得します。特許期間中、その医薬品の販売を独占することで、医薬品の製造コストを賄い、収益をあげることが可能となります。

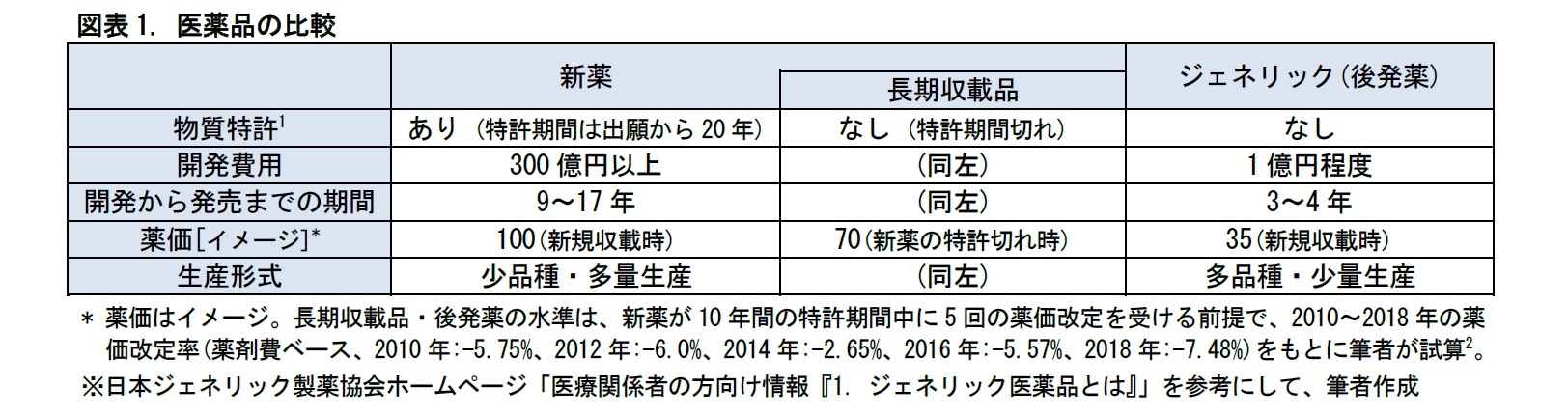

医薬品は、特許の面から、新薬、長期収載品、ジェネリック(後発薬)の3つに分けることができます。新薬は発売から5~10年程度の間、特許を伴って、独占的に販売されます。長期収載品は、新薬の特許が切れた後に、薬価基準に収載されたままになっている医薬品を指します。そして、ジェネリック(後発薬)は、新薬と同様の薬効をもつ医薬品で、特許の切れた新薬からの置き換えを狙って、新薬よりも低価格で市場に投入されるものを指します。

1 有効成分の特許のことで、この他に製法特許(製造方法の特許)、用途特許/医薬特許(効能効果の特許)、製剤特許(用法用量の特許)があります。通常、特許出願は臨床試験の前に行われます。その後の開発・審査に10~15年かかるため、発売から5~10年程度で特許期間切れとなります。なお、製薬会社が申請すれば、5年を上限に特許期間の延長が認められます。

2 この試算では、後発薬の新規収載時の薬価は、長期収載品の5割としています。算定ルール上、後発薬の新規収載時は新薬の5割 (内用薬で収載希望品目数が10を超える場合は4割)で算定します。新薬が新薬創出・適応外薬解消等促進加算の対象の場合、加算分を差し引いた薬価から算定します。バイオ後発薬の場合は、上述の5割を7割、4割を6割とそれぞれ読み替えて算定します。

欧米では、医師による、有効成分の一般名での処方が浸透しており、新薬の特許が切れると、速やかに後発薬に切り替えられるため、長期収載品の使用はほとんどありません。一方、日本では、従来、ジェネリックへの切り替えの必要性が十分に浸透しておらず、特許が切れた後でも、長期収載品が、そのまま使われ続けることが多い傾向にありました。近年、このことが、医薬品費用が増大する要因の1つとして、挙げられてきました。

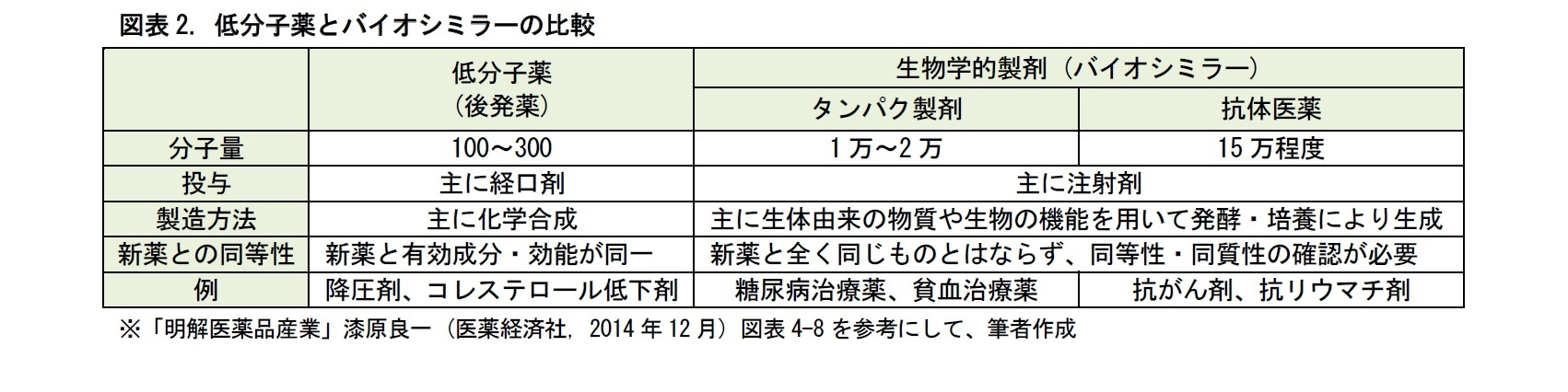

医薬品は、端的に言えば、多数の分子からなる化合物です。従来からある薬は、主として、低分子薬です。これは、主に経口剤として、化学合成で作られます。この低分子の新薬に対する後発薬は、新薬と有効成分が同じで、同一の効能を示すものとなります。

近年、これとは別に、生物学的製剤が開発されるようになりました。生物学的製剤は、製造過程で、生体由来の物質や、発酵・培養といった生物の機能を使って作られるもので、主に、注射剤として開発されます。後発薬として開発しても、発酵や培養の際の温度等の条件が異なるため、新薬と全く同じ内容の医薬品ができる訳ではありません。このため、類似品を表す「シミラー」という用語を用いて、「バイオシミラー」とも呼ばれています。バイオシミラーは、これまでタンパク製剤の開発が中心でしたが、がんやリウマチなどの抗体医薬として、分子量の大きな医薬品の開発が進められています。

2――ジェネリック推進の動き

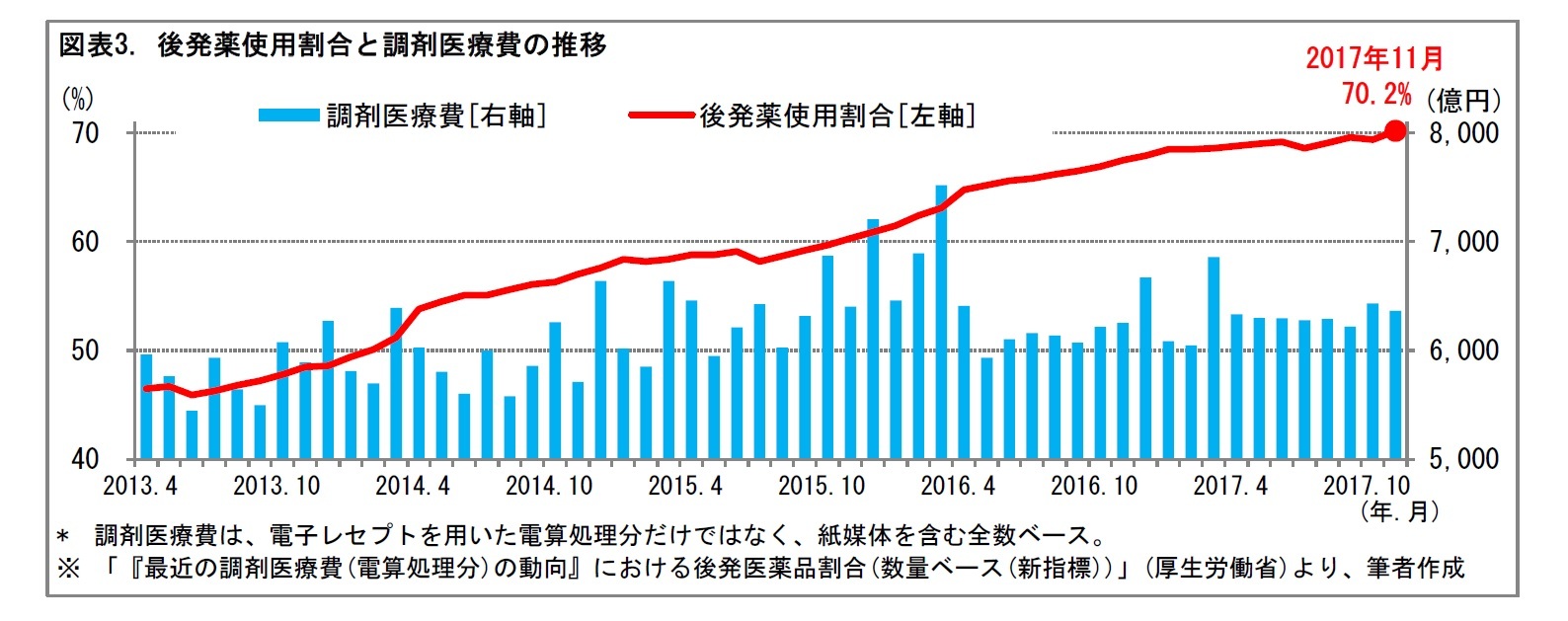

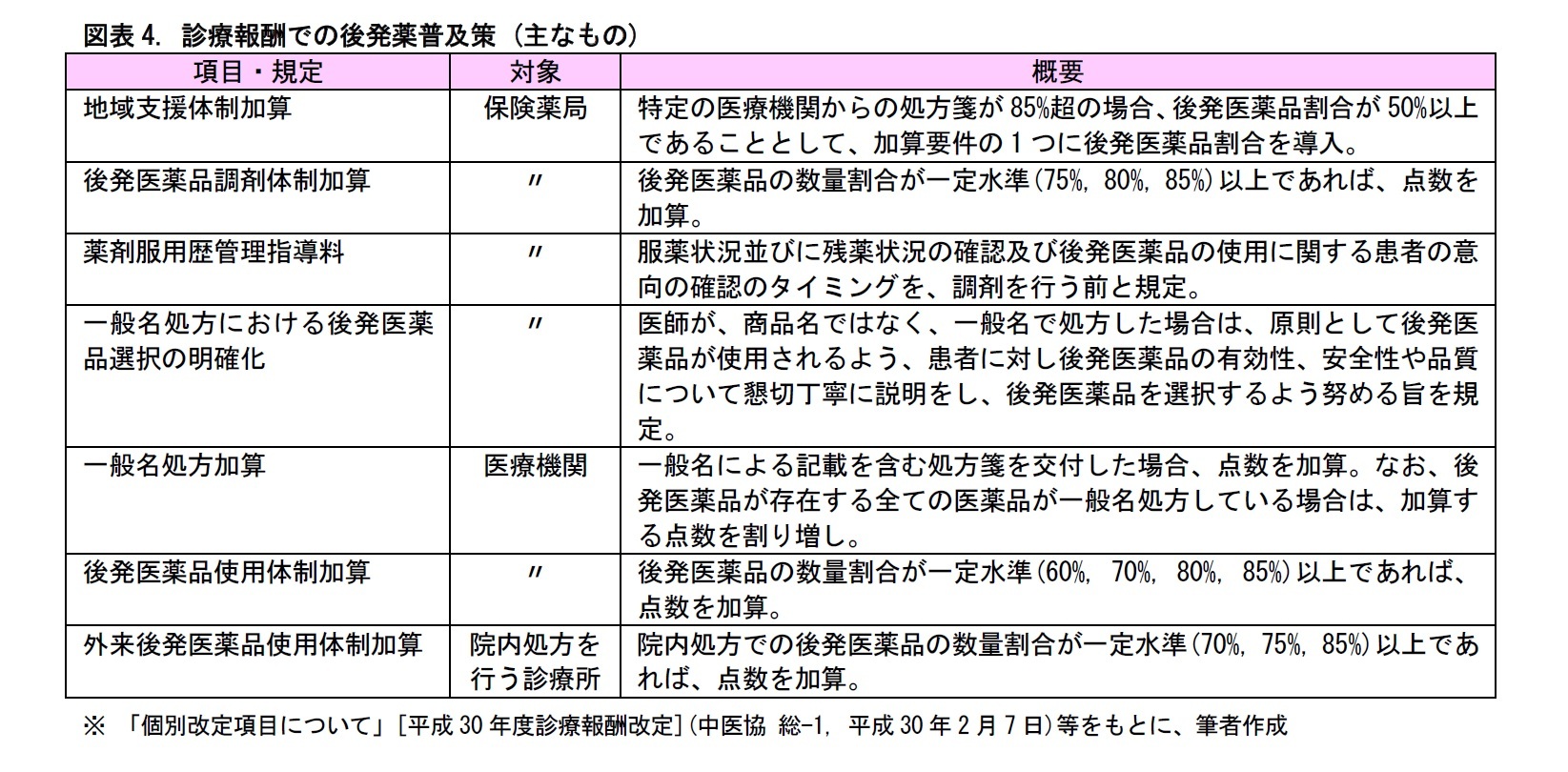

政府は、ジェネリックの普及等に向けて、数値目標を示しています。「経済財政運営と改革の基本方針2017」(骨太の方針)では、2020年9月までに、後発医薬品の使用割合を80%とし、できる限り早期に達成できるよう、更なる使用促進策を検討する。バイオ医薬品及びバイオシミラーの研究開発支援方策等を拡充しつつ、バイオシミラーの医療費適正化効果額・金額シェアを公表するとともに、2020 年度末までにバイオシミラーの品目数倍増(成分数ベース)を目指す。など、とされています。

厚生労働省では、ジェネリックの品質に関して、各種学会での発表や、医薬品医療機器総合機構の相談窓口に寄せられた意見等について検討を行っています。必要な場合には、医薬品に関する試験検査を実施しています。

また、先発薬と後発薬の同等性を確保するため、医薬品製造業者等に対する薬事監視指導において、品質管理基準の指導3や、品質確認のための試験検査が実施されています。更に、ジェネリック医薬品品質情報検討会4での検査結果等を踏まえて、品質に関する情報を体系的にまとめた医療用医薬品最新品質情報集(通称「ブルーブック」)が作成され、 同検討会のホームページ内で公表されています5。

3 立ち入り検査による、医薬品及び医薬部外品の製造管理および品質管理に関する基準(Good Manufacturing Practice, GMP)の指導を指します。

4 国立医薬品食品衛生研究所が、厚生労働省の委託を受けて、2008年に設置しています。

5 アドレスは、http://www.nihs.go.jp/drug/ecqaged/bluebook/list.html

ジェネリック医薬品供給ガイドライン(日本製薬団体連合会)に基づいて、各後発薬メーカーが、安定供給マニュアルを作成しています。また、厚生労働省のホームページ内で、各メーカーが、安定供給体制等に関する情報などを掲載、公表しています6。

(2018年04月09日「基礎研レター」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【ジェネリック(後発薬)とは、どういうものなの?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ジェネリック(後発薬)とは、どういうものなの?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!